5.1. Товарное производство и его основные черты

Исторически первым типом экономической организации производства стало натуральное хозяйство. Натуральным является хозяйство, при котором люди производят продукты только для удовлетворения своих собственных потребностей, а не для обмена. То есть, на заре человеческой цивилизации продукты не являлись товарами. Обмен материальными благами между общинами достаточно долго носил случайный характер и не был типичен. Для натурального хозяйства характерны следующие признаки: замкнутость, ограниченность и разобщённость производства, традиционность и медленные темпы развития, простое воспроизводство.

В отличие от натурального хозяйства, при котором продукты труда из сферы производства непосредственно переходят в сферу потребления, товарное хозяйство – это такое хозяйство, в котором продукты производятся для обмена, а связь производителей и потребителей осуществляется через рынок.

Товарное производство постепенно вырастает из натурального хозяйства. Оно возникает на том этапе развития производства, когда у людей образуются излишки производимого ими продукта, которые не нужны им в их хозяйстве. Эти излишки и становятся товарами. Следовательно, поскольку данные излишки продукта превращаются в товары, то есть предназначаются для продажи, они должны представлять ценность не только для самих производителей, но и для покупателей, то есть представлять определённую ценность для общества.

|

|

|

Основные черты товарного производства:

1. Общественное разделение труда. В условиях товарного хозяйства разные товаропроизводители специализируются на производстве определённых продуктов. Общественное разделение есть необходимое условие существования товарного производства, но оно может существовать и вне товарного производства, пример - первобытная община.

В истории развития общественного разделения труда выделяют три этапа:

- отделение скотоводства от земледелия;

- ремесла от земледелия;

- обособление торговли и образование купечества.

В современном понимании общественное разделение труда предполагает обособление различных видов экономической деятельности. С этих позиций выделяют три типа разделения труда: внутрифирменное (в рамках одного предприятия), общенациональное (в рамках хозяйства конкретной страны) и международное.

2. Частная собственность на средства производства. Разделение труда предполагает наличие экономической свободы – возможности выбирать сферу хозяйственной деятельности. Частная собственность на средства производства предполагает право собственности на произведённую продукцию и право на экономические решения относительно количеств, цен и покупателей.

|

|

|

3. Обмен товарами как форма экономической связи между производителями. Все товаропроизводители производят свои продукты для других людей, и, в свою очередь, нуждаются в продуктах других товаропроизводителей. Поэтому единственной формой связи между ними может стать обмен товарами. Основными формами обмена являются бартерный и денежный. Бартерный обмен – это прямой обмен продукта на продукт без использования денег (Т – Т). Несмотря на то, то бартерный обмен господствовал на ранних стадиях развития товарного производства, в наше время он также встречается, особенно в периоды войн, стихийных бедствий и экономических кризисов.

На смену бартерному обмену приходит денежный обмен, который сегодня является господствующей формой обмена в экономике. Денежный обмен – это обмен продуктами посредством денег (Т – Д – Т).

Этапы развития товарного производства связаны с развитием обмена. Исторически первым типом товарного производства было простое товарное производство, при котором продукты производились для обмена самостоятельными мелкими производителями – ремесленниками и крестьянами. Простое товарное производство было характерно для рабовладельческого и феодального строя. В этот период в сферу обмена попадала только часть созданного продукта, следовательно, товарное производство не охватывало всю экономику, то есть не было всеобщим.

На смену простому товарному производству пришло классическое товарное производство или товарное производство свободного рынка. Его принципиально новой чертой явился всеобщий характер. Личный труд был вытеснен наёмным, товары стали производиться не кустарями-одиночками, а предприятиями, а подавляющая часть произведённого общественного продукта стала предназначаться для продажи, то есть для рынка.

Использование системы рынков и цен для координации деятельности послужило основанием называть этот тип товарного производства рыночной экономикой.

Следует различать понятия «товарное производство» и «рыночная экономика». Несмотря на то, что товарное производство является основой рыночной экономики, оно возникает значительно раньше последней, и, кроме того, имеется не только в рыночной, но и в административно-командной системе. Следовательно, как экономическая категория «товарное производство» является особенной, а «рыночная экономика» – специфической.

Более высокая ступень развития товарного производства представлена товарным производством регулируемого рынка. Оно отличается наличием в экономике двух секторов – государственного и частного и предполагает активное, но не подавляющее вмешательство государства в рыночную экономику.

Товарное производство деформированного рынка было характерно для СССР и стран социалистической ориентации. Такое название объясняется тем, что административно-командная зарегулированность социалистической экономики приводила к подавлению рыночных отношений.

5.2. Товар и его свойства. Альтернативные теории стоимости

и цены товара

Товар является основной категорией товарного производства. Наиболее полное исследование товара именно как экономической категории содержится в «Капитале» Карла Маркса.

Марксизм определяет товар как продукт труда, способный удовлетворять какую-либо человеческую потребность и произведённый для обмена. Каждый товар обладает двумя свойствами: 1) способностью удовлетворять какую-либо человеческую потребность и 2) способностью обмениваться на другие вещи. Первое из названных свойств получило название потребительной стоимости. Под потребительной стоимостью понимается способность вещи удовлетворять какую-либо потребность. Потребительная стоимость в основном находится в прямой зависимости от естественных свойств вещи и не зависит от количества труда, затраченного на её производство. В самом деле, мы ценим мясо за белки и витамины, которые оно содержит, а нефть, потому, что при её сгорании выделяется большое количество энергии. А потребительная стоимость килограмма муки, произведённой при помощи трактора и элеватора ничуть не больше, чем произведённого при помощи сохи и мельницы. Таким образом, потребительная стоимость как таковая существует во всяком человеческом обществе, в любую историческую эпоху.

|

|

|

В отличие от натурального хозяйства, где продукты представляли потребительную стоимость для самих производителей, в условиях товарного производства товары должны иметь общественную потребительную стоимость, то есть быть способными удовлетворять потребности других людей.

Наличие у вещи потребительной стоимости ещё не делает её товаром. Вторым свойством, присущим товару, является меновая стоимость, являющаяся внешним проявлением стоимости и выступающая как способность товара в определённых количественных соотношениях обмениваться на другие товары.

Таким образом, в марксизме, товар, представляющий собой единое целое, фактически имеет две стороны – потребительную и меновую стоимость, которые на первый взгляд между собой никак не связаны, поскольку первая проявляется в полезных свойствах вещи, а вторая возникает лишь при обмене. Более того, как потребительные стоимости товары качественно разнородны и количественно несоизмеримы; напротив, как меновые стоимости они качественно однородны и количественно соизмеримы.

В постмарксистских теориях товар как экономическая категория не рассматривается.

Таким образом, в основе способности товара к обмену лежит меновая стоимость. Однако, что же такое стоимость? Категория стоимости не является всеобщей категорией экономической теории. В самом деле, вы начинаете задумываться о стоимости вещи только тогда, когда собираетесь покупать или продавать. Пока люди вели натуральное хозяйство и не вступали в отношения обмена, они не задумывались над вопросом стоимости своего продукта. Но когда скотоводы стали обменивать продукты своего труда на продукты земледельцев, тогда и возник вопрос, почему за одного быка можно получить пять мешков пшеницы, а пять мешков пшеницы меняются только на одного быка? Вопрос, что лежит в основе обмена и определяет количественную пропорцию, в которой один товар обменивается на другой, как вы помните, впервые поставил Аристотель. Не найдя ничего такого, что позволило бы приравнивать товары друг к другу, он пишет в своей работе «Никомахова этика»: «Действительно, не из двух врачей образуется общество, но из врача и земледельца, и вообще из людей не одинаковых и не равных. Но таких-то людей и должно приравнять. Поэтому всё, что подвергается обмену, должно быть как-то сравнимо»[6]. То есть, товарный обмен – это отношение не только между товарами, но и между их владельцами.

|

|

|

Дальнейшее развитие экономической науки привело к разным толкованиям этого вывода Аристотеля. А. Смит, классики, а за ним и К. Маркс, в качестве меры сравнения выбрали человеческий труд, затрачиваемый на производство товаров. Таким образом, была сформулирована трудовая теория стоимости, согласно которой обмениваемые товары имеют общую основу в виде трудовых затрат, которые и определяют стоимость.

По мнению Маркса, труд, затраченный на производство товара, имеет двойственный характер. С одной стороны, это труд строго определённого вида. Он характеризуется применением определённых профессиональных навыков, благодаря чему результатом производства оказывается совершенно конкретная потребительная стоимость – утюг, обувь, телевизор и т.п. Этот труд получил у Маркса название конкретного труда. Следовательно, – конкретный труд, это труд создающий потребительную стоимость.

С другой стороны, труд – это затрата рабочей силы вообще, безотносительно к её конкретной форме, частица совокупного общественного труда. Затрата человеческой рабочей силы, энергии вообще, содержащаяся во всех товарах и делающая их однородными и соизмеримыми, представляет собой абстрактный труд. Слово «абстрактный» по-русски означает «отвлечённый». В данном случае имеется в виду отвлечение от конкретных форм труда. Если одна половина группы в течение восьми часов будет класть кирпичи, а другая - вскапывать грядки, то, в конце рабочего дня все заявят о том, как они устали, безотносительно того, чем занимались в течение всего дня. Когда товаропроизводители приравнивают друг к другу разнообразные потребительные стоимости, то они фактически отвлекаются от разнообразия конкретных работ, и товары приравниваются как сгустки однородного, абстрактного человеческого труда. Ещё А. Смит в одном из своих определений отождествлял стоимость с тяжестью или бременем затраченного человеческого труда. В отличие от конкретного труда, создающего потребительную стоимость, абстрактный труд есть труд, создающий стоимость. То есть, стоимость – это не просто труд, а овеществлённый в товарах абстрактный труд. Конкретный труд существует при любых формах хозяйства, но его раздвоение на абстрактный и конкретный, как считал Маркс, есть специфическое явление товарного производства.

Взгляды на меру стоимости также различались. Смит за меру стоимости принимал рабочее время вообще, Рикардо – рабочее время на производство товара при наихудших условиях производства. Маркс же определял величину стоимости товара не индивидуальными затратами труда, а общественно-необходимым рабочим временем, то есть тем рабочим временем, которое в среднем затрачивается на производство единицы данного товара во всём обществе при среднем уровне умелости и интенсивности труда.

Следует отметить, что товары произведенные сверх потребности общества стоимости не образуют.

Итак, согласно теории трудовой стоимости, стоимость – это абстрактный труд, овеществлённый в товаре и измеряемый общественно-необходимым временем, затраченным на его производство при общественно нормальныхусловиях.

Затратная концепция определения стоимости представлена в работах Милля, Мак-Куллоха и других. Эти исследователи также были последователями А.Смита, однако в своих выводах опирались на «догму Смита» – его другое определение стоимости, сводившее её к затратам факторов производства. Таким образом, затратная концепция определяет стоимость продукта издержками его производства – затратами на средства производства и оплату труда.

Совсем иной взгляд на проблему стоимости представлен в теории предельной полезности маржиналистского направления экономической теории. Эта теория изложена, главным образом в работах Г. Госсена, К. Менгера, Ф. Визера и Е. Бём-Баверка, которые представляют Австрийскую школу маржиналистского направления экономической науки. В отличие от К. Маркса, они трактовали выводы Аристотеля совершенно иначе. В качестве меры сравнения товаров при обмене Австрийцы брали не труд, а потребность в той или иной полезности экономического блага. В своём анализе они вообще отказались от использования категорий товар и стоимость. Вместо этого Австрийцы ввели такие категории как полезность, благо и ценность. Их теория утверждает, что в основе ценности благ лежит полезность.

По мнению сторонников теории предельной полезности, в основе обмена лежит взаимная выгода его участников. При этом каждый из участников отдаёт то, что для него представляет меньшую полезность ради получения большей. Полезность – это свойства и способности вещей удовлетворять человеческие потребности.

Однако не следует отождествлять полезность с потребительной стоимостью. Фактически маржиналисты имеют в виду желаемость, потребность.

Для пианиста иметь дома инструмент – вопрос профессионального соответствия, поэтому пианино имеет для него очень высокую полезность. Для родителей, обучающих ребёнка музыке полезность пианино, соответственно, меньше. Наконец, если пианино принадлежит людям, которым медведь наступил на ухо, оно становится вещью, от которой стремятся избавиться. Таким образом, полезность – это чисто субъективная экономическая категория, то есть по-разному зависящая от предпочтений каждого человека.

Несмотря на то, что экономическая наука говорит о том, что все потребности человека удовлетворить невозможно, маржиналисты доказывают, что потребность в каком-либо отдельном благе в течение ограниченного промежутка времени может быть удовлетворена практически полностью. Пример: после занятий вы, голодные, покупаете себе мороженое, и с жадностью, начинаете его есть. Первый кусочек доставляет вам большое удовольствие, второй – закрепляет полученное удовольствие, затем вы начинаете есть своё мороженое чисто автоматически, и, наконец, вдруг понимаете, что больше не хотите. Ваша потребность удовлетворена, а мороженое ещё остаётся. Вы с тоской смотрите на недоеденное мороженое, а в голову начинают лезть мысли о холодной осени, ангине и других малоприятных вещах. Наверняка каждый сталкивался с подобной ситуацией, приобретая то или иное благо. Убывание полезности (желаемости) данного блага по мере увеличения его потребления в экономике называется первым законом Г. Госсена.

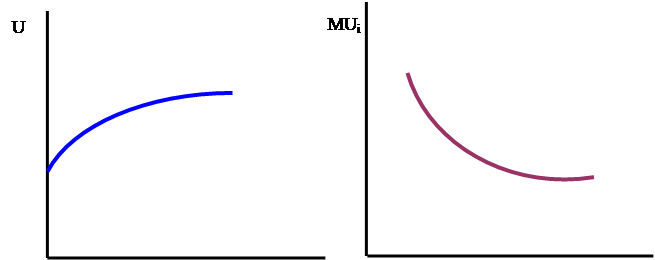

В экономической теории удовлетворение, полученное после потребления некоторого блага в количестве х единиц, называют общей полезностью или просто полезностью и обозначают ТU(x). Если благо потребляется дискретно, то полезность обозначают также через ТUi.

В случае дискретной функции полезности предельной полезностью (MU) продуктами i называют добавочное удовлетворение, доставляемое i-й единицей блага:

MUi = ТUi –ТUi-1

В случае непрерывной функции полезности предельной полезностью блага х называют удельную полезность, доставляемую бесконечно малым количеством блага:

МU(х) = ТU'(x)

На практике приходится считаться как с общей, так и с предельной полезностью. Очевидно, что потребление блага приостанавливается при MUi ≤ 0, а также при откровенно малых значениях MUi, не оправдывающих расхода из всегда ограниченного бюджета покупателя.

Представим функцию общей и предельной полезности на графике (рис.5.1).

а) б)

xi xi

Рис. 5.1. Функция полезности: а) общей б) предельной

С точки зрения представителей школы, во взаимоотношения вступают на рынке так называемые рыночные пары (продавец – покупатель). Пока на рынке оценки полезности со стороны продавца ниже, чем оценки покупателя, обмен идёт беспрепятственно. Это способствует вовлечению в обмен продавцов с более высокой оценкой полезности товара и покупателей с более низкой оценкой. Процесс обмена продолжается до тех пор, пока не встречается так называемая предельная пара, чьи субъективные оценки полезности, выраженные в деньгах, совпадают. Субъективная оценка полезности этой последней пары продавец - покупатель и есть та предельная полезность, которая определяет рыночную цену товара. Эта цена равновесная, определяющая в дальнейшем течение всех сделок на рынке.

Сторонники полезностного подхода к теории цены отказывают в доверии марксистской категории стоимости на том основании, что она практически неизмерима.

А как же быть с ценностью благ, которые включают в своей полезности свойства нескольких других благ? Например, экскаватор, вовсе не является предметом человеческой потребности. Никакие человеческие потребности не удовлетворяются также станками, буровыми вышками, шахтами и бетономешалками. Однако с их помощью производятся потребительские блага – жилища, тепло, свет, пища и т.п. В этом случае потребительские блага составляют блага первого порядка, но для их изготовления употребляются блага второго, третьего и ещё более высоких порядков.

Следовательно, потребительские блага сами наделяют ценностью те факторы производства, которые участвуют в их изготовлении. Блага первого порядка сообщают ценность благам более высоких порядков, необходимых для появления на свет тех самых первоочередных благ. В этой идее заключается теория вменения Австрийской школы. Ценность вменяется потребителем производственным благам в силу их нужности для производства потребительских благ. Поэтому, до непосредственной оценки блага потребителем, оно (благо) как таковой ценности не имеет. Именно положительная оценка полезности блага потребителем (согласие купить) вменяет, сообщает этому благу ценность.

Итак, полезность, это субъективная категория характеризующая благо, причём полезности свойственно убывание по мере роста потребления этого блага. Как же всё это связано с ценностью?

Представим, что в преддверии своего дня рождения вы даёте понять своим родным и знакомым, о том, что хотели бы иметь DVD плейер определённой модели. Трагикомическая ситуация, которую мы рассмотрим, не так уж нереальна. Итак, утром вас поздравляют родители, и дарят вам DVD требуемой модели. Вы очень рады, поскольку этот DVD представляет для вас большую ценность и вы тут же подключаете его к компьютеру. В полдень появляются бабушка и дедушка со стороны мамы и дарят вам второй DVD плейер этой же модели! Вы, конечно, выражаете радость, и лихорадочно соображаете, есть ли выход для DVD на вашем телевизоре. Ценность этого, второго плейера для вас уже ниже, чем первого. В обед бабушка и дедушка со стороны папы дарят вам третий DVD той же самой модели. Вы снова выражаете радость, прикидывая, что им можно будет воспользоваться в случае поломки какого-либо из двух первых. Его ценность для вас ещё ниже, поскольку у вас уже есть два точно таких же, удовлетворяющие ту же потребность. Наконец вечером, к вам приходят 40 ваших друзей и приносят в подарок четвёртый DVD плейер - близнец первых трёх. Вы усиленно пытаетесь изобразить радость и мучительно соображаете, куда его запихнуть.

Теперь давайте проанализируем ситуацию. Первый DVD плейер этой модели был вами очень желаем, и представлял для вас большую ценность. Второй – менее желаем, но, в принципе, тоже нужен. Третий – ещё меньшую ценность, так как вы сразу предназначили его для пользования в случае поломки одного из двух первых. Наконец, четвёртый, получил от вас минимальную ценность, так как вы вообще подумали не об его использовании, а о возможности хранения и коллекционирования. А теперь задайте себе вопрос, при наличии у вас четырёх абсолютно одинаковых, а, следовательно, взаимозаменяемых продуктов, стал ли от этого для вас менее ценным первый DVD? Не стала ли для вас одинаковой ценность всех ваших DVD? И не стала ли полезность всех ваших плейеров определяться для вас полезностью последнего?

В маржинальной теории этот злополучный четвёртый DVD получил бы название предельной полезности. Выражение «предельная полезность» нужно понимать как последнюю потребность, или желаемость последней порции данного блага.

Следовательно, ценность благ устанавливается через их предельную полезность. Однако если бы вы получили в подарок только лишь один DVD плейер, его предельная полезность, а, соответственно, и ценность, остались бы такими же высокими, как и ранее. Это значит, что ценность блага для каждого человека является функцией того количества блага, которым обладает человек. Таким образом, согласно теории предельной полезности, ценность – это то, что люди приписывают благам в зависимости от соотношения между объёмом предложения и степенью удовлетворения потребностей. Каждая дополнительная единица данного блага получает, поэтому всё меньшую и меньшую ценность.

В экономической теории причинная связь между стоимостью и ценами товаров составляет закон стоимости. Сущность закона стоимости состоит в том, что:

а) при определённых исторических условиях – условиях товарного производства – стоимость товара выражается посредством приравнивания товаров друг к другу;

б) цены, по которым товары обмениваются, имеют своей объективной основой стоимость, и, в конечном счёте, определяются стоимостью.

Однако, при наличии взаимоисключающих концепций, возникает естественный вопрос, что следует брать за основу стоимости?

До появления концепции предельной полезности австрийской школы маржинализма, всё было просто, понятно и определено: стоимость складывается из издержек производства. Марксово представление об источнике стоимости, в котором стоимость сводилась к общественно-необходимому абстрактному труду, безусловно, видоизменило подход, но не было в корне противоположным – в конце концов труд, - это тоже затраты на производство. А вот воззрения маржиналистов поставили всё с ног на голову. Поэтому, собственно, их исследования и получили название «маржиналистской революции».

Рассуждаем логически: вне всякого сомнения, затраты на производство продуктов должны приравниваться при обмене, следовательно, определять его стоимость или ценность. С другой стороны, Маркс сам говорил о том, что товар должен обладать общественной потребительной стоимостью, – следовательно, стоимость, или ценность товара должна подтверждаться его покупкой потребителем. А это уже теория предельной полезности Австрийцев. Так какая же концепция верна?

Ответ на этот вопрос пытались найти многие исследователи, но единственно возможный и верный ответ предложил основатель неоклассического направления экономической науки, представитель Кембриджской школы, Альфред Маршалл. В своей книге «Принципы экономической науки» он писал, что определять ценность блага исходя только лишь из одной единственной концепции равносильно утверждению, что лист бумаги режется только одной половинкой ножниц – верхней или нижней. Иными словами, Маршалл отошел от поиска единственного источника ценности, и в своей теории объединил теорию предельной полезности и затратную концепцию в одно целое с существовавшей уже тогда теорией спроса и предложения. Знаменитый «крест Маршалла», речь о котором более подробно пойдёт далее, представляет модель поведения двух основных и равноправных субъектов рынка – продавцов и покупателей. Модель поведения продавцов представлена кривой предложения, построенной согласно выводам авторов затратной концепции. Модель поведения потребителей представлена кривой спроса, построенной, в свою очередь, исходя из теории предельной полезности.

Таким образом, в результате взаимодействия спроса и предложения, на рынке меновые пропорции благ складываются в рыночные цены, которые являются внешним проявлением ценности обмениваемых благ, то есть их стоимостью. Это соотношение сиюминутно, поскольку цены товаров на рынке изменяются в зависимости от колебаний спроса и предложения. Именно эти колебания рыночных цен вокруг стоимости и обусловливают отклонение рыночных цен от стоимости и их разнообразие.

Итак, цена является внешним выражением стоимости, то есть качества, или свойства, присущего товару как продукту, который произвели для обмена. Однако если стоимость не является всеобщей экономической категорией, то, значит, и товар тоже. То есть товар, как экономическая категория появляется на каком-то определённом этапе развития человеческой истории.

2015-09-06

2015-09-06 1378

1378