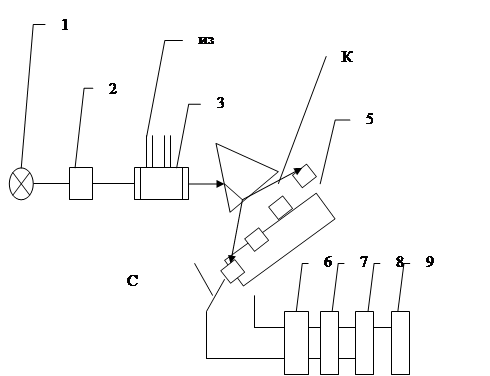

Луч света от источника 1 направляется через оптическую систему 2 в проточную кювету 3 объемом 5 мкл. Происходит поглощение света определяемым компонентом в соответствии с законом Бугера – Ламберта – Бера. Луч, выходящий из кюветы 3 разлагается на составляющие диспергирующим элементом 4 – это призма или дифракционная решетка и направляется на фотодиодную линейку 5, которая имеет дляну 12 – 15 мм и содержит 200 фотодиодов. Каждый из фотодиодов воспринимает излучение той длины волны, которая направляется на него с помощью диспергирующего элемента (от красной до синей). С помощью мультиплексера 6 осуществляется поочередное подключение фотодиодов к усилителю 7, сигнал последнего осуществляет АЦП 8 и вводится в ПК 9. Такой детектор позволяет одновременно получать примерно 200 хроматограмм на разных длинах волн, что позволяет осуществить как качественный так и количественный анализ, т.к. поглощение компонентами электро – магнитного излучения на разных длинах волн различно. Сигнал детектора U на каждой длине волны определяется формулой:

U = kD (Di – Dж-н) αi

kD– коэффициент преобразования;

Di и Dж-н - оптические плотности i- компонента и жидкости – носителя на данной длине волны;

αi – объемная концентрация i- компонента в жидкости – носителе.

αi – объемная концентрация i- компонента в жидкости – носителе.

3. Электрофоретические анализаторы.

Электрофоретическое разделение базируется на перемещении заряженных частиц в электрическом поле, которое прикладывается к капиллярно – пористому телу, заполненному электролитом. В качестве такого тела может использоваться бумага, ткань, порошок, ацетатцеллюлоза, различные гели.

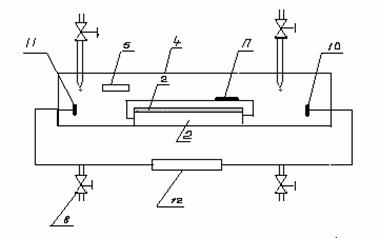

Анализатор содержит:

1 – камера в которой на стеклянной пластине 2, снабженной водяной баней 3, размещено капиллярно – пористое тело 4, пропитанное электролитом. Он подается в две камеры, в которых размещены анод 10 и катод 11, подключенные к источнику питания 12. Напряжение источника питания может быть от 1,5 до 15 кВ.

Электролит подводится через дроссели 6 и 7, а отводится через дроссели 8 и 9. Непрерывное поступление электролита необходимо в связи с тем, что по мере работы анализатора он обедняется ионами.

Проба П вводится на капиллярно – пористое тело с одного из его концов (на рисунке справа. Под действием электрического поля компоненты, составляющие пробу, отделяются друг от друга, т.к. в электролите они приобретают положительный или отрицательный заряд (в зависимости от типа электролита).На рисунке показан случай, когда электролиты заряжены положительно. Разделение происходит в зависимости от отношения массы компонента к приобретенному заряду. Через некоторое время компоненты перемешиваются с помощью детектора (например, ультрафиолетового фотометра) 5 можно определить концентрации компонентов непосредственно в процессе анализа. По окончании его капиллярно – пористое тело извлекается из анализатора, а далее осуществляется сканирование его поверхности также, как и в тонкослойной хроматографии.

| |||

|

2015-10-16

2015-10-16 1047

1047