Конец XVII - начало XVIII веков отмечены изобретениями в области автоматических устройств для тушения пожаров, снабженных взрывными устройствами, при срабатывании которых из сосудов выбрасывалось или распылялось огнетушащее вещество. К числу таких приспособлений относились бочкообразные сосуды, разработанные в 1708-1710 годах в России с участием Петра I, в 1715 году - Захарием Грейлем (Германия), в 1723 году - Годфреем (Англия), в 1770 году - полковником артиллерии Ротом (Германия).

1769-1770 годы были ознаменованы созданием русским горным офицером К.Д. Фроловым проекта и действующего макета прототипа современной установки водяного пожаротушения. В описании проекта автор указывал, что его пожарная машина может быть использована в качестве водопроводной установки. Механизм ее был прост. Двигателем служило водоналивное колесо, приводящее в движение кривошипно-шатунный механизм. Последний жестко соединялся с поршнями двух всасывающих насосов, подававших воду в распределительную трубу, оборудованную перекрывными кранами. В случае пожара на концы стояков насаживались «кожаные рукава со шприцами» и открывался кран для подачи воды в очаг пожара. В чердачные помещения вода подавалась по стоякам. Внутри таких помещений размещались горизонтальные трубы с отверстиями для разбрызгивания воды по всему помещению. Однако, это изобретение не было применено на практике, а чертежи и описание установки похоронены в архивах.

|

|

|

В 1806 году англичанин Джон Кэри создает аналогичную установку и получает на нее патент. От конструкций Фролова и Кэри до прототипа современной автоматизированной системы остается всего один шаг. И он был сделан в 1864 году англичанином Стюартом Гаррисоном, снабдившим установку оросителем, отдаленно напоминающим спринклер.

В 1874 г. американская фирма «Пармели и К  » разрабатывает конструкцию оросителя, получившую название «спринклер» (от английского «брызгать»). Спустя семь лет Пьер Ориоль из Канта (Франция) создает автоматический пожаротушитель Ориоля. Принцип его действия не имел особых отличий от уже известных систем, кроме конструкции оросителя. Для разбрызгивания воды автор изобретения использовал сетчатый распылитель. В том же 1881 году Фридерик Гриннель из США изобретает отражатель, позволяющий подавать воду из спринклера во всех направлениях. Конструкция спринклера получилась настолько удачной, что буквально со следующего года промышленность освоила их выпуск.

» разрабатывает конструкцию оросителя, получившую название «спринклер» (от английского «брызгать»). Спустя семь лет Пьер Ориоль из Канта (Франция) создает автоматический пожаротушитель Ориоля. Принцип его действия не имел особых отличий от уже известных систем, кроме конструкции оросителя. Для разбрызгивания воды автор изобретения использовал сетчатый распылитель. В том же 1881 году Фридерик Гриннель из США изобретает отражатель, позволяющий подавать воду из спринклера во всех направлениях. Конструкция спринклера получилась настолько удачной, что буквально со следующего года промышленность освоила их выпуск.

Первые промышленные спринклерные установки представляли собой водопроводные системы с подключенными к ним спринклерными головками. Основной частью спринклеров был мостик из нескольких тонких металлических пластинок, спаянных между собой легкоплавким металлом с определенной температурой плавления. При повышении температуры окружающей среды легкоплавкий металл мостика расплавлялся, и спринклер вскрывался. Прекратить разбрызгивание воды можно было закрытием крана водопроводной системы.

|

|

|

К спринклерным системам уже тогда предъявлялись жесткие требования: вода должна была равномерно и в достаточном количестве поступать на защищаемую площадь с одновременным орошением потолка; легкоплавкий замок спринклера должен был распадаться при определенной температуре и не препятствовать освобождению пробки, закупоривающей его отверстие. Этим условиям в наибольшей степени отвечал спринклер «Гриннель», получивший широкое распространение в США, а затем и в странах старого Света.

Кроме спринклеров «Гриннель» в конце прошлого века применялись и другие образцы. Среди них следует отметить спринклер конструкции австрийца X. Линзера, отличавшийся от известных двумя особенностями. Мостик из легкоплавкого металла находился не под клапаном, а был вынесен в сторону, вследствие чего на него действовало растяжение, а не сжатие. Второе отличие заключалось в том, что клапан упирался не в упругую диафрагму, а на металлическое седло. Сам же принцип действия был таким же, как у «Гриннеля». Недостатком спринклера Линзера, по мнению специалистов, было наличие в его конструкции подвижных частей, что требовало более тщательного ухода.

Для защиты промышленных объектов того времени использовались также спринклеры Ньютона и А. Пашковского. Спринклеры русского изобретателя Пашковского по своей конструкции занимали среднее положение между спринклерами Гриннеля и Ньютона, с одной стороны, и спринклерами Линзера - с другой. По сравнению с названными, конструкции Пашковского позволяли быстро приводить в рабочее состояние вскрывшиеся спринклеры без замены головок. Достаточно было только вставить в старую головку новый мостик. Это было выгодно и экономически, так как спринклерные головки стоили дорого. Существенно облегчался и контроль за наличием в подводящих трубопроводах воды, поскольку ее отсутствие или малый напор в сети приводили к выделению воды из спринклера. И все-таки 90% всех установок составляли спринклеры «Гриннель».

Применение автоматических установок водяного пожаротушения для защиты помещений внесло существенный вклад в дело борьбы с огнем. В 1904 году страховой деятель Бэтлей провел анализ всех пожаров на спринклерованных фабриках Англии. Из 810 пожаров 734 (91%) погашено спринклерами.

В целом в этих устройствах видели надежную защиту от огня и уже к 1895 году во всем мире насчитывалось свыше 3.250.000 спринклеров «Гриннель», под защитой которых находилось свыше 12 тысяч зданий с имуществом на сумму свыше 1 млрд. руб. (по ценам того времени). В начале XX века с помощью спринклерных установок в мире было предотвращено 15 тысяч пожаров.

XX век

Начало XX века было ознаменовано рядом принципиально важных изобретений в области пожарной автоматики. В частности появились: автоматические извещатели (в начале - с легкоплавкими чувствительными элементами, позднее - с биметаллическими пластинами), автоматические установки химического пенного тушения (с тросовым пуском), автоматические порошковые огнетушители (огнетушитель «Пожарогас» русского инженера Н.Б. Шефталя). Толчком к созданию в России и за рубежом установок пенного тушения послужило изобретение в 1902 году русским инженером А.Г. Лораном вначале химической, а затем газомеханической пены.

К середине 20-х - началу 30-х годов XX века были созданы отечественные автоматические системы пожарной сигнализации, установки водяного, пенного и газового пожаротушения. Значительная роль в их создании принадлежит Центральной научно-исследовательской пожарной лаборатории (ЦНИПЛ), переименованной позднее в Центральный научно-исследовательский институт противопожарной обороны (ЦНИИПО, 1937 г.), а 1968 года - во Всесоюзный научно-исследовательский институт противопожарной обороны (ВНИИПО).

|

|

|

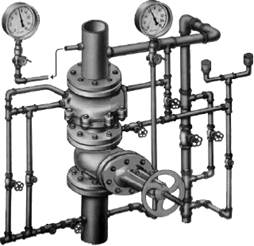

К числу важнейших работ института, выполненных в начале 70-х годов в области разработки новых образцов спринклерно-дренчерного оборудования, относятся работы по модернизации запорно-пускового быстродействующего клапана БК мембранного типа (рис. 2).

Рис. 2 Внешний вид узла управления спринклерной установки с клапаном БКМ.

За счет грибовидной формы опорного диска и применения мембраны из эластичной резины с кордовой прокладкой удалось повысить рабочее давление клапана до 1,6 МПа без увеличения массы клапана и в 2 раза снизить коэффициент гидравлического сопротивления. В те же годы были проведены исследования, направленные на использование в установках автоматического водяного пожаротушения высокомолекулярных добавок, которые позволяют увеличить пропускную способность трубопроводов. В результате исследований было установлено, что использование высокомолекулярного соединения полиакриламид позволяет снизить гидравлическое сопротивление трубопроводов установок автоматического пожаротушения в 3 раза. Такое решение позволило использовать меньшие диаметры трубопроводов и/или меньшие мощности устанавливаемого насосного оборудования.

В 1975 разработаны «Инструкции по проектированию установок автоматического пожаротушения» (СН-75-76). В новом нормативном документе, в частности, было дано научное обоснование классификации зданий, производств и технологических процессов по совокупности характерных признаков, обусловливающих различную степень опасности развития пожара. Особую часть работы составило обоснование основных норм проектирования спринклерных и дренчерных установок: интенсивности орошения, расчетной площади орошения и продолжительности работы установки. Развитие электронно-вычислительной техники способствовало внедрению ЭВМ в практику проектирования спринклерно-дренчерных установок. В 1977 году в свет выходит методика гидравлического расчета спринклерных установок с использованием ЭВМ.

|

|

|

Совершенствуются методы расчета установок водяного тушения пожаров. В период 1979-1980 гг. реализуется разработка отечественного образца настенного спринклера типа СН-12, предназначенного для зданий повышенной этажности с массовым пребыванием людей. За время последующей эксплуатации новых спринклеров зарегистрирован ряд случаев успешного срабатывания и тушения пожаров.

В области развития спринклерных установок в 1987 году реализуется принципиально новая система автоматической пожарной защиты высотных стеллажных складов типа «Каскад». Эта система предусматривала применение горизонтальных экранов, перекрывающих стеллажи на расстоянии 3-4 м по высоте друг от друга. Под экраном монтировался распределительный трубопровод спринклерной установки пожаротушения. Экраны препятствовали распространению горячих газов вверх и аккумулировали теплоту под собой. Это снижало скорость распространения пожара по вертикали и повышало быстродействие спринклерной установки.

Существенное развитие в эти годы получили методы гидравлического расчета спринклерно-дренчерных сетей в работах Е.Н. Иванова. Теоретическим и экспериментальным исследованиям посвящен ряд работ Н.М. Антонова, В.Ф. Ходакова и др. К концу 80-х годов был достигнут промышленный выпуск широкого ассортимента оборудования спринклерных и дренчерных установок, разработанных в СССР.

Дальнейшая перспектива развития спринклерных и дренчерных установок связана с расширением области применения установок водяного пожаротушения, с повышением огнетушащей эффективности воды на основе разработки новых способов и условий ее использования, с применением добавок при разработке высоконадежных и быстродействующих элементов установок: универсальных запорно-пусковых клапанов, спринклеров со стеклянным термочувствительным элементом, автоматических спринклеров многоразового действия и т.п.

2015-10-13

2015-10-13 424

424