С помощью киносъемки удалось показать, что птица не толкает себя вперед, ударяя крыльями назад. Крылья, опускаясь, одновременно смещаются вперед, а не назад. В то время, когда птица поднимает крылья, она не теряет высоты, как можно было бы ожидать, а плавно летит на одном уровне.

Воздух, подобно всякому другому газу, имеет вес и давит на любую поверхность погруженного в нею тела -сверху вниз, снизу вверх и по направлению внутрь со всех сторон (на уровне моря давление воздуха равно 760 мм рт. ст.). Поэтому воздух будет создавать силу, поддерживающую полет, если летящий объект сможет каким-то образом снизить давление на верхнюю поверхность до величины, меньшей, чем подъемное давление снизу, и уменьшить давление на переднюю поверхность или увеличить -на заднюю. У птиц и самолетов это достигается с помощью надлежащей формы крыльев и пропеллеров, с помощью которых они могут двигаться вперед под нужным углом и с необходимой скоростью.

Аэродинамические проблемы можно исследовать, обдувая тот или иной объект в трубе дымом, который делает токи воздуха видимыми. Струя дыма, наталкиваясь на препятствие, не обтекает его плавно около поверхности и не смыкается сразу же позади него. Вместо этого струя разбивается и отклоняется от преграды таким образом, что воздух уже не давит на все поверхности обтекаемого им тела с одинаковой силой. Кроме того, воздушная струя смыкается позади препятствия, лишь пройдя какое-то расстояние, так что давление на его заднюю поверхность уменьшается. Остается несоразмерно повышенное давление на переднюю поверхность, которое называют «лобовым сопротивлением», если движется не воздух, а находящийся в нем объект.

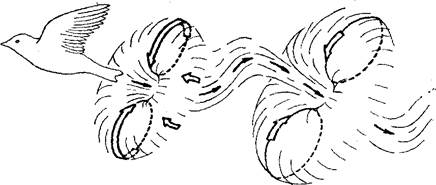

Обобщенная схема структуры аэродинамического следа за летящей

воробьиной птицей

Обобщенная схема структуры аэродинамического следа за летящей

воробьиной птицей

|

Предположим, что мы заполнили чем-то пространство, которое оставалось свободным, когда струи воздуха отклонялись, обходя первоначальное препятствие. Воздушные потоки теперь плавно обходят получившийся новый объект, и давление с разных сторон распределяется более равномерно. Лобовое сопротивление уменьшилось. Мы сделали форму препятствия «обтекаемой». Слегка изменяя конфигурацию нашего предмета, мы можем изменять относительное давление на его различные поверхности. Давайте сделаем нижнюю сторону чуть более плоской и уменьшим таким образом отклонение воздушной струи вниз. Теперь давление на нижнюю поверхность, направленное вверх, более близко к нормальному, а давление на верхнюю поверхность., направленное вниз, остается по-прежнему ниже нормы. Давление снизу больше, чем давление сверху! Если обтекаемая модель достаточно легка, движущийся воздух будет поднимать ее. Это уже прообраз крыла.

Если передний край этого примитивного крыла отклонить совсем немного кверху, так что воздушный поток будет уже в какой-то мере прямо набегать на нижнюю поверхность, подъемная сила увеличится. Чем больше отклонено крыло, тем больше будет эта сила - но до определенного момента. Как только угол наклона приблизится к прямому, давление на нижнюю поверхность начнет толкать крыло назад, а не вверх. В конце концов, если крыло самолета наклонить чересчур сильно, подъемная сила исчезнет, а лобовое сопротивление настолько возрастет, что самолет остановится — произойдет то, что в авиации называют «потерей скорости». Самолет должен снова обрести правильный угол наклона и скорость, иначе он разобьется.

Если у нас уже есть обтекаемое крыло, то следующий шаг, необходимый для полета, состоит в том, чтобы двигать его в воздухе достаточно быстро для создания подъемной силы. Этого мы достигаем, снабдив машину пропеллером, который является, по существу, разновидностью крыла, но его «подъемная» сила направлена вперед, а не вверх. Лопасти пропеллера работают лучше, если их форма и угол наклона несколько иные, чем у крыла, но принцип их работы тот же.

Таким образом, мы имеем единый в своей основе механизм, который в одном случае удерживает самолет в воздухе, а в другом – продвигает его вперед. Теперь, если мы рассмотрим анатомию птицы, мы обнаружим точно такой же механизм, используемый теми же двумя способами.

Крыло птицы состоит из двух отделов, выполняющих две совершенно разные функции. Оно подразделяется на внутреннюю (проксимальную) половину, приводимую в движение мускулатурой плечевого сустава, и наружную (дистальную), которая независимо поворачивается около «запястья», лежащего посередине длины крыла. Внутренняя часть крыла ответственна почти исключительно за создание подъемной силы. Она довольно жестко удерживается под небольшим углом, подобно крылу самолета, и имеет такую же обтекаемую форму: дугообразно изогнутые кроющие перья образуют искривленную поверхность.

На переднем краю запястья, где соединяются внутренний и наружный отделы крыла, есть небольшая группа перьев, называемая крылышком. У птиц она служит дополнительным профилем, помогающим при взлете и приземлении. Птица может приподнимать крылышко, и при этом между ним и остальными перьями крыла образуется щель. Без крылышка птица не в состоянии благополучно взлетать и приземляться.

Ну, а где же пропеллер? Это может показаться удивительным, но каждая птица имеет пару пропеллеров, хотя они далеко не сразу бросаются в глаза. Действие их лучше всего можно рассмотреть при замедленной демонстрации соответствующих кинокадров. Во время движения крыльев вниз маховые перья первого порядка на их концах образуют почти прямой угол к остальной части крыла и траектории полета. Это и есть пропеллеры. При каждом взмахе они принимают такую изогнутую форму только на доли секунды, но эта способность крыльев изменять форму и есть основа полета птицы. Такая способность крыльев автоматически регулировать свои форму, приспосабливаясь к давлению воздуха и аэродинамическим требованиям в разных фазах цикла полета возможна благодаря особенностям строения пера.

У маховых перьев в результате асимметричности опахала создается сила, закручивающая перо наподобие пропеллера. При опускании крыла давление воздуха на широкую сторону опахала поворачивает перья вверх до тех пор, пока крыло не приобретет форму и угол наклона, необходимые для пропеллерной функции. Перья не прикреплены к крылу неподвижно, а удерживаются гибкой перепонкой, предоставляющей каждому перу значительную свободу передвижения. Т.о., птица летит, не затрачивая особых усилий, только поворачивая концы перьев наподобие пропеллера. Если птица спешит и ударяет крыльями по воздуху с большой силой – вся наружная часть крыла от запястья может закручиваться под давлением воздуха в один большой пропеллер.

При опускании крыла этот пропеллер движется вниз и вперед, при подъеме – вверх и назад.

Внутренняя часть крыла удерживается горизонтально, сохраняя угол, обеспечивающий необходимую подъемную силу. Т.о., внутренняя часть работает как плоскость, а наружная – как пропеллер. Рулевым устройством служит хвост, который может складываться и раскрываться, отклоняться вниз, вверх и в стороны.

2015-10-13

2015-10-13 6921

6921