В декабре 1989 г. газеты сообщили, что государственный экзамен по научному коммунизму, включавший «Историю КПСС», «Философию», «Политэкономию» и собственно «Научный коммунизм», заменяется в вузах на экзамен по «Политэкономии». Но в преподавании многих курсов мало что изменилось. Мировоззрение меняется не директивами сверху, а внутренней мотивацией человека. Когда свободу слова дали, сказать было практически нечего. В советской научной и мировоззренческой парадигме сама возможность альтернативы «единственно верному учению» считалась преступлением, и все научные исследования находились под бдительным контролем не только научной, но и политической цензуры. На практике это означало отсутствие подлинной научности в освещении тем, связанных с мировоззрением.

Вопрос происхождения языка был проверкой лояльности режиму и верности курсу партии. По существу, ответ на него превращался в экзамен по догматике. О догматизме в науке можно говорить, когда истинность теории определяется не степенью ее адекватности действительности, объяснительными и предсказывающими возможностями, а философией. Типичный пример – советская наука. Москва, 1950 г. Группа профессоров читает в МГУ лекции московской интеллигенции. Лингвист Н.А. Кондрашов, заканчивая свой доклад, подытоживает: «Таким образом, теория происхождения языка, данная акад. Марром, является немарксистской теорией… Дальнейшая конкретизация этой проблемы должна вестись на основе гениальных работ И.В. Сталина по языкознанию» [Кондрашов 1950, 186].

Подобный подход, конечно, подкупает своей определенностью, но, кажется, в современной лингвистике нет такого гения, на авторитет которого можно было бы безусловно полагаться. Тем более в сфере философских материй. У нас тоже нет никакого желания защищать трудмагическую теорию Н.Я. Марра, но мы совершенно не разделяем мнения о том, что «буржуазная наука не смогла правильно разрешить вопрос о происхождении языка. Только основоположники научного социализма, создатели диалектического и исторического материализма К. Маркс и Ф. Энгельс дали нам единственно верное материалистическое объяснение проблемы происхождения языка» [Там же, 178].

Скоропалительное превращение проблемы в аксиому едва ли полезно для науки. Знаменитый энтомолог У.Р. Томпсон, отмечая, что дарвинизм оказал губительное влияние на генетику, биологию, систематику и эмбриологию, пишет: «Ситуация, когда научные мужи бросаются на защиту доктрины, которую не могут ни научно определить, ни тем более продемонстрировать, и пытаются при этом поддерживать доверие к ней, затыкая рты критикам и обходя острые углы, – такая ситуация в науке ненормальна и крайне нежелательна» [Цит. по: Энкерберг, Уэлдон 2000, 85]. После знакомства с данными «буржуазной науки» (да хотя бы и с советским неодарвинизмом), требуется обратный ход. Необходимо, отказавшись от унаследованных от предыдущей эпохи догм, снова поднимать проблему, решение которой имеет колоссальное значение в жизни любого человека, а не только дипломированного филолога.

Говорить о прямохождении и труде как о факторах эволюции человека не научнее, чем вместе с папуасами считать, что язык появился, когда сырой бамбук, из которого были сделаны первые люди, треснул в разведенном богами костре. Статья Ф. Энгельса наукообразнее, но обоснована не лучше, чем папуасская легенда. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть работы ученых-атеистов последарвиновских поколений, которым стали известны факты, препятствующие «трудовой гипотезе».

В 1993 г. профессор В. Дольник, уже не опасаясь за свое реноме эволюциониста, мог безбоязненно колебать мировоззренческий фундамент лингвистики, отрицая научность гипотезы Ф. Энгельса: «Ни в момент выхода в свет, ни позднее эта точка зрения не пленила естественные науки. Она с самого начала противоречила основным фактам, а новые факты противоречили ей. Поэтому вы не встретите ссылок на это учение в мировой научной литературе. В нашей стране трудовая теория насаждалась насильно и держалась путем сокрытия или фальсификации достижений мировой науки» [Дольник 1993, 34].

В. Дольник недоумевает, зачем экономисту-философу вздумалось уточнять теорию Ч. Дарвина. Научные идеи артикулируются в определенном социокультурном пространстве и связаны друг с другом в общей мировоззренческой системе своего носителя. Если система взглядов непротиворечива (а научный и мировоззренческий эклектизм – явление распространенное), анализ одной идеи достаточно удовлетворительно восстанавливает весь комплекс.

Думается, труд в качестве движущей силы последнего этапа эволюции понадобился Ф. Энгельсу для того, чтобы обосновать гегемонию будущего хозяина жизни – пролетариата. Если труд вывел обезьяну в люди, значит, людям труда принадлежит право самим распоряжаться своей судьбой, а заодно и судьбой всех остальных. Научная сторона «трудовой теории» оказалась на поверку ненаучной. Идеологический ее компонент тоже потерпел крах. Революция, которая, по расчетам основоположников марксизма, должна была произойти в наиболее индустриальной стране, произошла в аграрной России, где доля пролетариата была ничтожна в сравнении с многомиллионной крестьянской массой. А в прогнозируемом информационном обществе «гегемону» вообще практически не остается места. И, кстати сказать, это не марксистская, а общая проблема. Мир на пороге новой революционной трансформации, очень похожей на антиутопии типа «Мы» Е. Замятина.

Ф. Энгельс при всем своем философском и экономическом образовании не мог не быть дилетантом в вопросах антропогенеза. Современный ему уровень научного знания не позволял заниматься здесь ничем, кроме вдохновенных спекуляций. Но нам-то, знакомым с генетикой и молекулярной биологией, зачем возвращаться в философские тупики ХIХ в.?

Опыт пересмотра интеллектуальных ценностей марксизма-ленинизма дан в статье философа Г.Д. Левина [Левин 2004]. Никто не требует от ученого публичного покаяния. Ему надо просто всерьез заняться самым естественным для него делом – думать, не опираясь на спасительные ходули зазубренных и догматизированных схем и философских принципов. Г.Д. Левин пишет: «От революционных перемен, происшедших в отечественной философии в последние полтора десятилетия, веет какой-то интеллектуальной трусостью. Из учебников и справочных изданий молча, безо всяких объяснений, изымаются положения, считавшиеся когда-то фундаментальными, краеугольными» [Левин 2004, 160].

Так, выведено из употребления ошибочное, как показано в статье, ленинское определение материи. Выросшие в эпоху диамата прекрасно его знают, но нынешнему поколению студентов стоит напомнить: «материя – объективная реальность, данная нам в ощущениях». Г.Д. Левин, отмечая, что под этим определением подпишется и объективный идеалист, приводит сделанное А.А. Зиновьевым однословное дополнение к ленинскому определению: «Материя – объективная реальность, данная нам в ощущениях… Богом» [Левин 2004, 162].

Философы пусть и без объяснений, но всё же избавили своих читателей от пережевывания заблуждений прошлого. Биологи отказались от градуальной (постепенной) эволюции Ч. Дарвина. Лингвисты же в пароксизме какой-то иррациональной верности хранят уже изрядно траченный молью философский багаж позапрошлого века. Это упорное желание быть святее папы Римского выглядит по меньшей мере странно. Учебник «Теории языка» – не анналы истории науки. Давно настала пора расстаться с наследием более чем сомнительного «классика».

Ф. Энгельс считал, что прямохождением «был сделан решающий шаг для перехода обезьяны к человеку» [Энгельс 1997, 144]. Но по эволюционной хронологии, бипедия (двуногость) возникла на 2,5-3 млн. лет раньше, чем изготовление орудий, без которых нашего предполагаемого предка нельзя видеть человеком [Лалаянц 2005, 187]. Нынешние эволюционисты утверждают, что «прямохождение приносит нашему организму самый настоящий вред, поскольку приводит к анатомо-физиологическим нарушениям, буквально “несовместимым с жизнью”» [Там же, 312].

Эволюционист Ю.В. Чайковский приводит прямохождение как наиболее яркий пример неудачного объяснения естественного отбора: «Предки человека ходили вертикально 2 млн. лет (в 200 раз дольше всей истории человечества), прежде чем начали изготовлять орудия. Это рушит всю «трудовую теорию происхождения человека», однако дарвинизм придумал отговорку» [Чайковский 2007, 81]. Дарвинисты считают, что подъем над травой позволил предку человека издали замечать хищника. Это не так. Наоборот, скрытый в траве четвероногий хищник получал в лице прямоходящего существа, уступающему ему в скорости, легкую добычу. Выпрямление стало бы видовым самоубийством, и обсуждать проблему сейчас было бы некому.

И.Э. Лалаянц называет в качестве решающих факторов становления человека повышение калорийности пищи и появления у самок постоянной рецептивности, что позволило компенсировать ослабленную выпрямлением жизнеспособность нарождающегося вида [Там же, 321]. Напомним, что обезьяны имеют брачный сезон, после которого целый год об «этом» не вспоминают. Далее утверждается: «Так, не выходя за рамки сугубо биологической системы и не опираясь на «костыль» труда..., мы смогли…понять существо процесса возникновения человека. А труд и социум пришли позже, когда «вырос» в достаточной мере мозг и возник в его глубинах вполне «разговорный» язык» [Там же, 321].

Отметим не поддерживаемую реальностью метафоричность: никаких «глубин» в мозгу нет. В нем даже нет специального языкового центра: «В самом деле, никакого языкового органа в человеческом мозгу не обнаружено» [Козинцев 2004, 41]. Самое главное: И.Э. Лалаянц не заметил, что все-таки остался на позициях «трудовой теории». В начале той же страницы он пишет: «Человек «начался» тогда, когда сделал первый скол камня. Орудия позволили ему со временем постепенно увеличить, поднять калорийность пищи». Итак, все-таки труд.

Труд – специфический вид деятельности человека, в отличие от целесообразной, но инстинктивной деятельности животных, поэтому он не мог возникнуть раньше самого человека. Предоставим слово эволюционисту: «“Труд создал человека”, – уверял нас в свое время Ф. Энгельс. Теперь мы имеем возможность публично признать, что логика этого утверждения поставлена с ног на голову. Охотник-собиратель, приобщающийся к знаниям земледельца в процессе аграрной революции (то есть давно сложившийся вид h. s.), создал то, что ныне понимают под трудом, но никоим образом не наоборот. Вне человека, до человека этого понятия (явления) в природе не существовало» [Гивишвили 1995, 41].

Это понимали и марксисты, но догма ломает барьеры рациональности, отвечающие за осмысление информации, и способствует ее некритичному принятию. С опознаванием ключевых слов отключается контроль сознания, и человек может не замечать противоречия даже в соседних предложениях. Так, основатель Тбилисского университета и целой школы в советской психологии Д.Н. Узнадзе, ученый и философ, которому не откажешь в логике и проницательности, пишет: «Потребление и обслуживание встречаются и в инвентаре активности животного. Но существует и такая форма активности, которая присуща только человеку; таковой в первую очередь является труд. Энгельс наглядно доказал, что источником всех особенностей, характеризующих человека как человека, является труд» [Узнадзе 1966, 373]. Если труд – специфика человека, значит, возникает эта форма удовлетворения потребностей вместе с человеком и никак не может быть источником его особенностей.

Другой критик «трудовой теории» В. Вильчек говорит об утрате инстинктивной видовой программы жизнедеятельности, в результате чего деградировавшая обезьяна начинает обзаводиться иной программой. Он пишет: «…Каким бы ни был механизм утраты тех или иных инстинктов, факт их утраты являет нам вся история человека» [Вильчек 1990, 144]. Утрата видовой системы инстинктов означает для данного существа гибель. М.Ю. Бородай показал, что переход от бессознательно-реактивных актов к первому произвольному действию является бесполезным или самоубийственным: «Если в отличие от рефлекса в качестве «пусковой пружины» сознательных актов мы постулируем произвольность, то эти акты на первых порах не могут стать ничем, кроме нелепых самоубийственных внешних действий или же бесполезных внутренних нервных актов…» [Бородай 1989, 90]. «История человека», терявшего природные инстинкты, – это недоказуемый эволюционизм. Поэтому «факт их утраты» – всего лишь факт картины мира эволюциониста, то есть философская позиция, фактическое подтверждение которой оставляет желать лучшего.

Неблагополучие трудовой теории определяется не только ее научной несостоятельностью. Отметим более серьезные, чем научное заблуждение, последствия знакомства со статьей Ф. Энгельса. Энгельс пишет, что «история развития человеческого зародыша во чреве матери представляет собой лишь сокращенное повторение развертывавшейся на протяжении миллионов лет истории физического развития наших животных предков начиная с червя» [Энгельс 1997, 153].

Здесь изложен так называемый биогенетический закон Э. Геккеля. Согласно Геккелю, человек в своем эмбриональном индивидуальном развитии (онтогенез) проходит этапы эволюции своего вида (филогенез). Перед тем как стать человеком, плод в материнской утробе развивается через стадии рыбы, амфибии, млекопитающего. Доверие к этому может провоцировать аборты. Закон Геккеля не был доказан, а «история его рождения вызывает такое множество вопросов, что поневоле слово «закон» приходится брать в кавычки» [Муравник 2001, 164]. Более того, за подрисовку жаберных щелей человеческому эмбриону Геккель был исключен ученым советом Йенского университета из числа его профессоров.

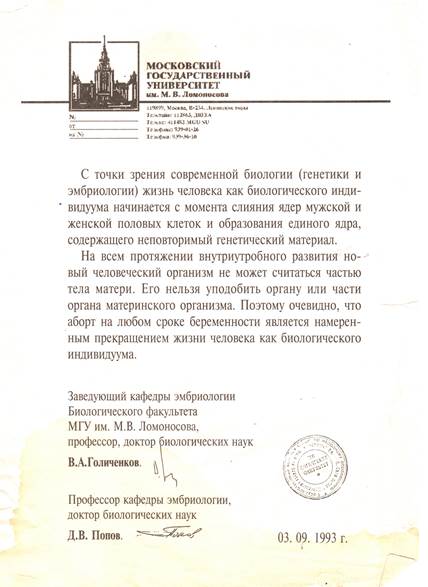

После того как ученые получили возможность наблюдать с помощью ультрасъемки плод в утробе матери, данный «закон» может быть безболезненно изъят из научного обращения. Что отчасти и сделано: «На Западе об этом «законе» давно уже никто не вспоминает, разве что – в качестве яркого примера научной недобросовестности и фальсификации» [Там же, 166]. Хотя у нас многие продолжают считать «закон» Геккеля правилом со многими исключениями, эмбриология с полной ответственностью свидетельствует, что с момента слияния мужской и женской клетки образуется уникальный человеческий индивид.

Л.И. Корочкин, опираясь на тезис выдающегося американского биолога и генетика Нобелевского лауреата Т.Х. Моргана (1866-1945), подчеркивает, что «живая бластоциста (эмбрион на самой ранней стадии развития. – С.П.) является полноценным зародышем человека, и экспериментальные манипуляции с ней означают убийство» [Геном... 2004, 73]. И до 12-й недели, когда у младенца сформированы и начинают функционировать все органы, эмбрион все равно является человеком и не имеет ни жабр, ни крыльев, ни хвоста и т.п. рудиментов.

В 1981 г. старший палеонтолог Британского музея естественной истории, автор общего пособия по теории эволюции К. Паттерсон прочитал в аналогичном Американском музее лекцию. Он задал состоявшей из специалистов аудитории начавший мучить его вопрос: «Можете ли вы мне сказать об эволюции что-нибудь, ну хоть одну вещь, которая наверняка была бы фактом? Я задавал этот вопрос сотрудникам отдела геологии Музея естественной истории под открытым небом, – молчание было мне ответом. Я задавал его участникам семинара по эволюционной морфологии в Чикагском университете, весьма представительному собранию эволюционистов, – снова долгое молчание. Наконец один человек сказал: «Я могу сказать такую вещь. Теорию эволюцию нельзя преподавать в школе!» [Цит. по: Энкерберг, Уэлдон 2000, 75].

Остается добавить: и в вузе тоже! Нельзя преподавать как доказанную и безальтернативную теорию. В освободившейся от идеологической цензуры российской науке 90-х была собрана и формализована естественнонаучная доказательная база для альтернативы окостеневшей в виде догмы «трудовой теории». Надо только не лениться. И не пугаться знакомства с ней.

Библиография

Бородай М.Ю. От природно-биологической к социальной и исторической детерминации поведения человека (К постановке // Биология в познании человека. М., 1989.

Геном, клонирование, происхождение человека / Под ред. ч.-к. РАН Л.И. Корочкина. Фрязино, 2004.

Гивишвили Г.В. Есть ли у естествознания альтернатива богу // Вопросы философии, 1995.

Дольник В. Происхождение человека. Широкоизвестная теория, дошедшая, наконец, до нас // Наука и жизнь, 1993, № 8.

Козинцев А.Г. Происхождение языка: новые факты и теории // Теоретические проблемы языкознания: Сборник статей к 140-летию кафедры общего языкознания Филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета / Гл. ред. Л.А. Вербицкая. – СПб., 2004.

Кондрашов Н.А. К вопросу о происхождении языка // Вопросы языкознания в свете трудов И.В Сталина. М., 1950.

Лалаянц И.Э. Тайны генетики. Люди и клоны. М., 2005.

Левин Г.Д. Опыт интеллектуального покаяния // Вопросы философии, 2004, № 6.

Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. М., 1966.

Чайковский Ю.В. Философия дарвинизма против философии эволюции // Вопросы философии, 2007, № 9.

Энкерберг Дж., Уэлдон Дж. Гипотеза творения. Научные свидетельства в пользу Разумного Создателя. Симферополь, 2000.

Энгельс Ф. Диалектика природы М., 1997.

2015-10-13

2015-10-13 1028

1028