К уплотняющимся относятся мембраны, которые под воздействием давления или каких-либо других факторов уплотняются. Эти мембраны отличаются эластичностью, что упрощает их герметизацию в аппаратах. Наибольшее применение получили полимерные мембраны из лиофильных материалов, обладающие высокой удельной производительностью.

Мембраны с анизотропной структурой. Их получают обычно из растворов полимеров с различными добавками путем удаления растворителей или предварительно введенных в них добавок в условиях, препятствующих уплотнению полимера вследствие действия капиллярных сил.

Для получения листовых (пленочных) полупроницаемых мембран применяют сухой (спонтанный), мокрый (коагуляционный) и термальный методы. При сухом методе полимер, например эфир целлюлозы или смесь эфиров, растворяют в растворителях типа ацетона и к этому раствору добавляют соответствующие порообразующие агенты (этанол, бутанол, воду, глицерин и др.). Преимущество мембран, полученных этим методом,-возможность их хранения и транспортирования в сухом виде.

|

|

|

Пористость мембран можно регулировать, изменяя концентрацию и условия испарения растворов (например, температуру), а также вводя соли и другие вещества, растворимые в воде.

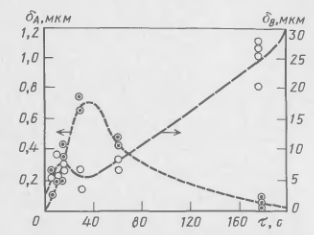

Мокрый (коагуляционный) метод формования мембран применительно, например, к мембранам из ацетатов целлюлозы вводится к следующему. Раствор, состоящий из ацетата целлюлозы, растворителя (ацетона и воды) и порообразователя (перхлората магния, иногда формамида) наносят тонким слоем на горизонтальную поверхность, подсушивают несколько минут и затем образующуюся пленку погружают в холодную воду (около 0 °С), в которой выдерживают в течение примерно 1 ч до отслаивания пленки. В начальной стадии формования ацетон быстро испаряется с поверхности раствора полимера и на ней образуется гелеобразный слой, препятствующий удалению растворителя с более глубоких слоев раствора полимера. В дальнейшем этот слой преобразуется в активный. Толщина этого слоя тем меньше, чем больше продолжительность испарения растворителя (рис. 24-1). При последующей

Рис. 24 – 1. Зависимость толщины активного слоя (δА) и подслоя (δВ) от продолжительности τ испарения растворителя

обработка нагретой водой из поверхностного слоя пленки вымывается как растворитель, так и порообразователь.

Термальный метод формования мембран заключается в термической желатинизации смеси полимера и соответствующих пластификаторов, например полигликолей. Компоненты смешивают, расплавляют и охлаждают, получая так называемые термальные гели. При этом растворяющая способность пластификаторов, а, следовательно, и степень растворения полимера изменяются с изменением температуры. По мере снижения температуры расплава макромолекулы полимера взаимодействуют и образуют гелеобразную структуру. При этом в результате разделения фаз образуются поры.

|

|

|

Помимо трех основных методов получения пленочных мембран можно использовать также модифицирование промышленных полимерных пленок, например прививку веществ, содержащих гидрофильные группы. В результате увеличения лиофильности полимера сорбция им воды возрастает, и полимер может набухать до состояния геля.

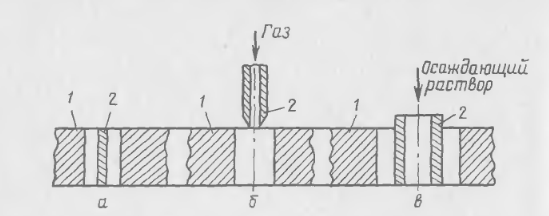

Для получения мембран в виде полых волокон применяют следующие методы: сухой, сухо-мокрый, мокрый и метод формования из расплава. Сухой метод применяют для получения полого волокна из раствора пропусканием его через фильеры с последующим удалением растворителя на воздухе или в струе инертного газа. Для образования сквозного канала в волокне используют фильеры с иглой, которая закреплена в центре отверстия фильеры (рис. 24-2, а). Вместо иглы иногда используют капилляр (см. рис. 24-2,б), через который под давлением подают газ.

Сухо-мокрый метод получения полых волокон отличается от сухого тем, что после удаления на воздухе растворителя из раствора

Рис. 24-2. Схемы фильер для формования полых волокон с полупроницаемыми стенками:

а - фильера 1 с иглой 2, б - фильера 1 с полой иглой 2 для подачи газа; в - фильера 1 с полой иглой 2 для подачи осаждающего раствора.

полимер осаждают в воде или в каком-либо другом осадителе с последующим удалением растворителя и образованием активного слоя.

При мокром методе полое волокно формуют в осадительную ванну, минуя стадию удаления растворителя на воздухе. При этом внутрь полого волокна по игле или капилляру подают осадитель (см. рис. 24-2, в), обычно воду.

При формовании (волокон) из расплава используют расплав полимера с различными добавками. По окончании формования через фильеру полое волокно обрабатывают так же, как при сухом или сухо-мокром методах. Следует отметить, что фильеры для формования волокон из расплава наиболее просты по конструкции.

Мембраны с изотропной структурой. Эти мембраны получают обручением тонких полимерных пленок заряженными частицами или электромагнитным излучением с последующим травлением химическими реагентами, поэтому их называют ядерными мембранами, или «нуклеопорами».

Вследствие деструкции молекулярная масса полимера вдоль трека заряженной частицы становится значительно меньше, чем в радиационно неповрежденных местах. Поэтому повышается чувствительность некоторой области полимера к химическому воздействию. Чтобы в результате химического травления щелочью или кислотой образовались сквозные, практически одинакового диаметра поры, следует применять излучение с высокой плотностью ионизации, в частности  - частицами и протонами.

- частицами и протонами.

Для большинства полимеров вероятным механизмом образования треков является разрыв химических связей. Заряженные частицы ионизируют и возбуждают макромолекулы полимера разрывом цепей, концы которых обладают высокой химической активностью. Поэтому в дальнейшем при погружении облученной пленки в кислоту или щелочь на месте треков образуются поры.

В настоящее время можно получать ядерные мембраны с порами диаметром от нескольких нанометров до нескольких десятков микрометров. Толщина этих мембран изменяется от одного до нескольких микрометров (обычно около 10 мкм).

Преимущества ядерных мембран: отклонение диаметров пор от номинального значения не превышает 10%; правильная, практически круглая форма поперечного сечения пор; возможность получения мембран с заранее заданным числом и диаметром пор; возможность использования для изготовления мембран материалов, стойких к агрессивным средам; пассивность в биологическом отношении; устойчивость к воздействию бактерий (они не обладают бактерицидными свойствами); стойкость в условиях термической и химической обработки и др. Поэтому ядерные мембраны очень перспективны для микроаналитических исследований (например, в цитологии и элементном анализе), для фракционирования растворов высокомолекулярных соединений и их очистки. Ядерные мембраны с успехом используют для получения очищенной от бактерий воды в полевых условиях, для изучения размеров и строения клеток крови различных типов (в частности, для выделения раковых клеток из крови) и для других целей.

|

|

|

2015-10-14

2015-10-14 1106

1106