Мен и нго кокковая инфекция

Мен и нго кокковая инфекция

Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком и характеризующееся разнообразием клинических форм (ме-нингококковый назофарилгит, женингококкцезния, ме-нингококковый менингит).

Возбудитель заболевания — менингококк. Его особенностью является малая устойчивость во внешней среде (вне организма человека сохраняется в течение ВО минут) и способность продуцировать сильный эндотоксин.

Механизм передачи — воздушно-капельный (в связи с малой устойчивостью заражение происходит при близком и длительном общении). Возможно внутриутробное заражение.

Инкубационный период короткий и колеблется от 2 до 10 дней.

Клиническая картина заболевания зависит от формы менингококковой инфекции.

Типичные клинические признаки:

• менннгококковый иазофарингит:

- катаральные явления: першение в горле, кашель, насморк, гиперемия зева;

К. Зак. 42

Педиатрия для фельдшера

Инфекционные болезни у детей

| |||||||

| |||||||

| |||||||

|

|

|

|

|

| - типичная поза (лежат на боку, запрокинув голову и поджав ногя к животу) (рис. 41). |

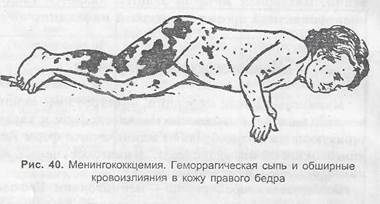

• менингококкцемия:

- острое начало с появлением выраженных и на

растающих симптомов интоксикации (70% родителей

точно указывают час начала заболевания);

- геморрагическая, звездчатая сыпь с некрозом в

центре, максимально локализующаяся на ягодицах, ди-

стальных отделах рук и ног (рис. 40);

— развитие симптомов острой надпочечниковой

недостаточности (при кровоизлиянии в надпочечники);

• менингококковый гнойный менингит:

—повышение температуры до 39-40°С;

—сильная головная боль;

—гиперестезии;

—многократная рвота, не приносящая облегчения;

—судороги (наиболее часто у детей раннего воз

раста);

—ригидность затылочных мышц;

—выбухание, напряжение большого родничка у

грудных детей;

—положительные менингеальные симптомы Кер-

нига, Брудзинского (на первом году жизни эти симп

томы часто отсутствуют);

Рис. 41. Типичная поза ребенка при менингите

Основным методом специфической диагностики, имеющим наибольшее практическое значение, является бактериологическое исследование слизи из носоглотки, ликвора {материал необходимо доставлять в лабораторию при температуре ЗТС).

При наличии гнойного менингита показана спинномозговая пункция (ликвор вытекает под давлением, мутный, содержит повышенное количество белка, имеет нейтрофилъный цитоз).

При лечении менингококковой инфекции обязательно назначаются антибиотики в больших дозах (препаратами выбора являются пенициллин, левами-цетин). Применение высоких доз диктуется необходимостью их проникновения через гематоэнцефали-ческий барьер.

|

|

|

Одновременно проводится детоксикациопная (на фоне дегидратации), симптоматическая терапия, при назофарингите — местное лечение.

После перенесенного заболевания остается прочный иммунитет, повторные случаи менингококковой инфекции встречаются редко.

Педиатрия для фельдшера

Инфекционные болезни у детей

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| Комплекс профилактических мероприятий заключается, прежде всего, в выявлении бактерионосителей, больных менингококкояой инфекцией и проведен:;:-! полного объема мероприятий с больными и контактными. Наряду с этим, важное значение имеет частое гроветризапие помещений, предотвращение скученности людей, ежедневная влажная уборка, соблюдение «дисциплины кашля», санация ЛОР-оргаков, повышение неспецифического иммунитета детей. Методом специфической профилактики является введение ме-нингококковой вакцины по эпидпоказаниям. |

Мероприятия с больным

1.  Госпитализация больно

Госпитализация больно

го обязательна

2. Больной изолируется до

клинического выздоровла-

ния

3. Организуют масочный

режим при уходе за боль

ным, ежедневное провет

ривание, влажную уборку

палаты

4. Реконвапесценты менин-

гококгавой инфзкции до-

пуска.ются в детские учре

ждения после отрицатель

ного результата баксбспе-

дозания

Мероприятия с контактными

1.

Выявить всех контактных

Выявить всех контактных

2. Установить карантин на

10 дней (карантин можно

снять npii отсутствии новых

случаевззболевания)

3. Ввести нормальный им

муноглобулин внутримы

шечно не позднее 7 дня с

момента контакта

4. Взять мазок из носоглот

ки на менингококк и про

вести меролриятия в зави

симости от полученных

результатов:

отрицательный - допустить в коллектив; «здоровое носительствО!) - изоляция +"лечение сульфаниламидами 3 дня + санация ЛОР-органоа

5. Установить наблюдение

за контактными (термомет

рия, осмотр носоглотки,

кожных покровов, учет

симптомов

Специфическая профилактика

Проводится меииг-токок-коаой вакциной (подкожно) только по

эпидпоказаниям

Коклюш

Коклюш — острое инфекционное заболевание, характеризующееся затяжным течением, ведущим клиническим симптомом которого является спазматический кашель.

Заболевание вызывается палочкой Бордй-Жангу. Она неустойчива во внешней среде, не летуча. Образует экзотоксин, который раздражает рецепторы дыхательных путей, что обусловливает приступообразный кашель и приводит к возникновению доминантного очага возбуждения в дыхательном центре ЦНС. При этом любые раздражители, не имеющие прямого отношения к кашлевому рефлексу {.шум, болевые ощущения, осмотр зева), могут привести к возникновению приступа кашля.

Механизм передачи инфекции воздушно-капельный. Особенностью коклюша является высокая восприимчивость к нему детей, начиная с первых дней жизни.

В течении болезни различают инкубационный, катаральный период-, период спазматического кашля и разрешения болезни/Инкубационный период составляет 3—15 дней. Особенностью коклюша является постепенное нарастание клинических симптомов, достигающих наибольшей выраженности спустя 2-3 недели после появления первых признаков заболевания.

Типичные клинические признаки коклюша:

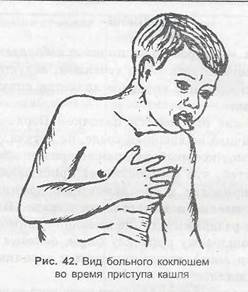

я упорный прогрессирующий кашель, постепенно переходящий в приступы спазматического кашля е репризами, которые усиливаются ночью и закапчиваются выделением небольшого количества вязкой прозрачной мокроты, иногда рвотой (чем легче протекает коклюш, тем реже бывает рвота) {рис. 42);

|

|

|

|

Педиатрия для фельдшера

Инфекционные болезни у детей

После перенесенного коклюша длительное время может сохраняться кашлевая доминанта, в результате чего приступы кашля могут возвращаться в течение нескольких месяцев, особенно если ребенок простудится или при физической нагрузке.

После перенесенного коклюша длительное время может сохраняться кашлевая доминанта, в результате чего приступы кашля могут возвращаться в течение нескольких месяцев, особенно если ребенок простудится или при физической нагрузке.

Характерна картина периферической крови больного (выраженный лейкоцитоз сочетается с лимфо-цитозом при нормальной или замедленной СОЭ. Для выявления возбудителя заболевания используется бактериологический метод ■— исследование на коклюш методом «кашлеаых плаетиноку).

Комплексное лечение коклюша предусматривает введение противококлюгдного иммуноглобулина в качестве специфического лечения, назначение антибиотиков (предпочтение следует отдавать эритромици-

Примечание:

Примечание:

— спазматический кашель— это серия кашлевых

толчков, быстро следующих друг за другом на одном

выдохе;

- реприз — резкий судорожный вдох после спазма

тического кашля, сопровождающийся свистящим про

тяжным звуком. У грудных детей реприз часто заме

няется апноэ = остановкой дыхания.

• одутловатость лица, кровоизлияния в склеры;

• язвочка па уздечке языка (вследствие ее трав

мирования о края зубов, так как во время приступа

кашля язык до предела высовывается наружу, кончик

его загибается кверху);

• удовлетворительное состояние ребенка в меж-

приступный период.

Коклюш нередко осложняется бронхитами, отитом, пневмонией, выпадениями прямой кишки, пупочной и паховыми грыжами.

Мероприятия с боль-"

1.  Госпитализация не

Госпитализация не

обязательна

2. Изоляция больного

30 дней от начала

заболевания

3. Организуют масоч

ный режим при уходе

за больным, регуляр

ное проветривание,

влажную уборку по

мещения

Мероприятия с контактными

1. Выявить всех кон

тактных

2. Установить каран

тин на 14 дней (каран

тин предусматривает

ся только для детей

до 7 пет)

3. «Контактным» де

тям первого года жиз

ни, ослабленным де

тям ввести внутри-

мышечно противокок-

люшный иммуногло

булин

|

|

|

4. Установить наблю

дение за контактными

(выявить группу каш

ляющих)

5. Обследовать каш

ляющих детей мето

дом "кашлевых пла

стинок"

Специфическая про

филактика_____

1. Вакцинация прово

дится терехкратно с

интервалом 30 дней

АКДС-вакциной

Vi 3 мес, \!г 4 мес Уз 5 мес

2. Ревакцинация

R 18 мес.

Помнить!

АКДС-вакцину вводить только внутримышечно

232 Педиатрия для фельдшера

232 Педиатрия для фельдшера

пу, рулиду), широкое использование кислорода. Прово-, дитоя симптоматическое лечение.

пу, рулиду), широкое использование кислорода. Прово-, дитоя симптоматическое лечение.

После перенесенного коклюша остается стойкий иммунитет, сохраняющийся в течепие всей жизни.

Профилактика коклюша направлена на три звена эпидемической цепи и включает необходимость выполнения полного объема мероприятий с больными и контактными- (в случае контакта с больным коклюшем разобщению подлежат дети до 7 лет), частое проветривание помещений, предупреждение скученности людей, обучение детей «дисциплине кашля*, повышение неепецифического иммунитета.

Специфическая профилактика коклюша проводится комплексным препаратом АКДС-вакцикоЙ. Развернувшаяся в последние годы в нашей стране полемика о вреде вакцинации АКДС-вакциной отрицательно отразилась на прививочной работе. Резко возросло число отказов родителей от ее проведения. Опасения родителей, связанные с угрозой вредного воздействия мертиолята, содержащегося в вакцине, не обоснованы. Качество АКДС-вакцины в последние годы значительно возросло и по евой!й свойствам она не уступает вакцинам, выпускаемым в других странах. Есть все основания полагать, что планомерное проведение активной иммунизации позволит увеличить охват детей прививками и снизит распространение коклюша.

Ветряная оспа

Ветряная оспа — высококонтагиозное инфекционное заболевание, характеризующееся появлением на коже и слизистых оболочках сыпи в виде пузырьков с прозрачным содержимым.

Возбудитель заболевания — вирус ветряной оспы, который близок к вирусу герпеса и неотличим от

Инфекционные болезни у детей

возбудителя опоясывающего герпеса. Вирус ветряной оспы не устойчив в окружающей среде, обладает выраженной летучестью (способен распространяться с током воздуха на значительные расстояния: в соседние комнаты, через коридоры и лестничные площадки в другие квартиры, по вентиляционной системе с нижнего этажа на верхний).

возбудителя опоясывающего герпеса. Вирус ветряной оспы не устойчив в окружающей среде, обладает выраженной летучестью (способен распространяться с током воздуха на значительные расстояния: в соседние комнаты, через коридоры и лестничные площадки в другие квартиры, по вентиляционной системе с нижнего этажа на верхний).

Ветряная оспа относится к числу наиболее распространенных заболеваний в детском возрасте. Практически все население переболевает ею в возрасте до 10-14 лет. Источником заболевания могут быть больные ветряной оспой и опоясывающим герпесом. Принято считать, что ветряная оспа — это проявление первичной инфекции.в восприимчивом к вирусу организме, тогда как опоясывающий герпес представляет собой реактивацию патогенной инфекции в иммунном организме.

Механизм передачи инфекции — воздушно-капельный.

При возникновении ветряной оспы в последние дни беременности возможна врожденная ветряная оспа {все случаи болезни, возникающие до 11 дней, следует считать врожденной ветряной оспой).

Инкубационный период продолжается от 11 до 21 дня. В типичных случаях болезнь протекает легко.

Типичные клинические признаки ветряной оспы:

* везикулярная сыпь:

-появляется «толчками», сопровождающимися повышениями температуры;

- зудящая;

- локализуется па волосистой части головы, лице,

туловище, конечностях, слизистых оболочках (отсутству

ет на ладонях и подошвах);

- в своем развитии проходит несколько стадий

(пятно — папула — корочка);

|

Педиатрия для фельдшера

" ложный полиморфизм сыпи (на коже одновременно имеются элементы сыпи на разных стадиях своего развития).

" ложный полиморфизм сыпи (на коже одновременно имеются элементы сыпи на разных стадиях своего развития).

Развитие осложнений связано со вторичным инфицированием элементов сыпи (пиодермии, абсцессы, стоматиты, импетиго, конъюнктивиты, буллезная стрептодермия, рожа и др.).

Обычно эти осложнения встречаются у ослабленных детей при нарушении гигиенического содержания кожи и слизистых оболочек.

Для специфической диагностики можно использовать выделение вируса (из ветря,ночных пузырьков) и серологические методы исследования. Диагностическое значение этих методов в практической деятельности невелико.

Лечение заболевания в основном симптоматическое и местное (пузырьки смазывают 1% спиртовым раствором бриллиантового зеленого или 1—2% раствором перманганата калия для лучшего подсыхания пузырьков и предупреждения их инфицирования).

В настоящее время доказано, что наилучший эффект удается получить при назначении противовирусных препаратов (ацикловир, виролекс, арабинозид и др.).

После перенесенной ветряной оспы остается прочный иммунитет на долгие годы. Возможно вторичное инфицирование, которое протекает в виде опоясывающего герпеса.

Специфическая профилактика ветряной оспы в нашей стране не проводится. Неспецифическая - заключается в проведении комплекса мероприятий с больными и контактными. В случае госпитализации больного, его необходимо обязательно изолировать в мельцеровский бокс в связи с высокой летучестью возбудителя. Следует оберегать детей от контакта с больными простым и опоясывающим герпесом. К мерам

Инфекционные болезни у детей

| Специфиче- | ||

| Мероприятия с больным | Мероприятия с контактными | ская профилактика |

| 1. Госпитализация не обя- | 1. Выявить всех контактных | Нет |

| зательна | 2. Установить карантин на | |

| 2. Изоляция больного до | все детское учреждение | |

| 5 дня после последнего | на 21 день (карантин сни- | |

| высыпания | мается, если нет новых | |

| 3. Организуют масочный | случаев заболевания вет- | |

| режим при уходе за боль- | ряной оспой) | |

| ным, регулярное проветри- | 3. Установить наблюдение | |

| вание, влажную уборку | за контактными (термомет- | |

| помещения | рия, осмотр волосистой | |

| части головы, кожных по- | ||

| кровов и слизистых оболо- | ||

| чек) | ||

| 4. «Контактным» ослаб- | ||

| ленным детям ввести | ||

| внутримышечно иммуног- | ||

| лобулин |

профилактики ветряной оспы, как и любой воздушно-капельной инфекции, следует относить и частое проветривание помещений, проведение ежедневной влажной уборки, предотвращение скученности, обучение детей «.дисциплине кашля». С целью повышения неспецифического иммунитета ребенка, необходимо следить за соблюдением режима, проводить закаливание, курсы витаминотерапии, осуществлять рациональное питание.

Корь

Корь — острое высококонтагиозное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом и характеризующееся цикличностью течения.

Вирус кори не устойчив во внешней среде, обладает значительной летучестью (способен распространяться с током воздуха на значительные расстояния: в

|

| Инфекционные болезни, у детей |

236 Педиатрия для фельдшера

соседние комнаты, через коридоры и лестничные площадки в другие квартиры, по вентиляционной системе с нижнего этажа на верхний).

соседние комнаты, через коридоры и лестничные площадки в другие квартиры, по вентиляционной системе с нижнего этажа на верхний).

Механизм передачи инфекции воздушно-капельный.

Восприимчивость к кори чрезвычайно высока.

Инкубационный период кори продолжается от 7 до 17 дней, при введении иммуноглобулина может увеличиваться до 21 дня.

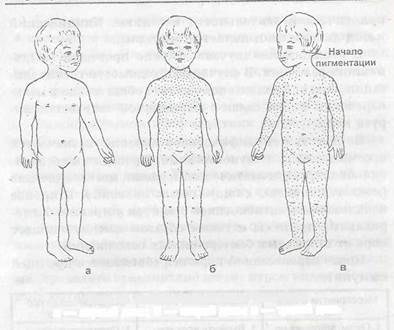

В клинической картине выделяют три периода: катаральный (3-4 дня), период высыпания (3-4 дня) и период пигментации (4-5 дней).

Типичные клинические признаки кори:

" выраженные катаральные явления (частый, сухой, иногда «лающий» кашель, обильные выделения из носа, гиперемия и разрыхленность слизистых оболочек ротоглотки);

• конъюнктивит, сопровождающийся светобоязнью;

• пятна Вельского—Филатова—Коплика (появляют

ся за 1-2 дня до сыпи на слизистой оболочке щек на

против малых коренных зубов в виде мелких белова

тых точек, окруженных венчиком гиперемии, не сли

ваются, их нельзя снять тампоном или шпателем);

• пятнисто-папулезная сыпь:

- склонна к слиянию;

- появляется этапно в 3 дня (лицо — туловище —

конечности) (рис. 43);

- появление высыпаний сопровождается повыше

нием температуры, усилением интоксикации и ката

ральных явлений;

- переходит в пигментацию (пигментация проис

ходит этапно, в том же порядке, как появлялась сыпь,

к 7-9 дню от начала высыпания полностью исчезает).

Атипичной формой кори является митигированная корь, которой болеют привитые дети. Она имеет более

Рис. 43. Этаписють высыпания при кори: а — первый день; б — второй день; в — третий день

длительный инкубационный период, протекает легко, при нормальной ила небольшой температуре, с незначительно выраженными катаральными явлениями. Период высыпания укорочен, нарушена этапность их высыпания. Пятна Вельского—Филатова-Коплика часто отсутствуют.

Основной опасностью кори, которая сохраняется и в настоящее кпемя, является развитие анергии {вторичного иммунодефицита). Это приводит к возникновению осложнений: бронхит, пневмония, стоматит, энтериты, колиты, менингит, энцефалит и др.

Коревая анергия держится довольно длительно (3-4 недели н более).

Для специфической диагностики можно использовать вирусологические и серологические методы исследования. Диагностическое значение этих: методов в

Педиатрия для фельдшера

Инфекционные болезни у детей

практической деятельности невелико. Клинический метод диагностики является ведущим.

практической деятельности невелико. Клинический метод диагностики является ведущим.

В большинстве случаев лечение проводится в домашних условиях. В случае необходимости госпитализации, больной должен помещаться обязательно в мель-церовский бокс в связи с выраженной летучестью вируса кори.

В качестве специфического лечения назначается противокоревой иммуноглобулин. Проводится дстокси-кационная, симптоматическая терапия, местное лечение (конъюнктивита, катаральных явлений). Широкое использование антибиотиков при кори устраняет бактериальные процессы и таким образом как бы очищает корь от вторичных бактериальных осложнений.

После перенесенной кори вырабатывается прочный иммунитет.

| Мероприятия с боль- | Мероприятия с кон- | Специфическая про- |

| ным | тактными | филактика |

| 1. Госпитализация не | 1. Выявить всех кон- | 1. Поливалентная |

| обязательна | тактных | вакцина «Тримовакс» |

| 2. Изоляция больного | 2. Установить каран- | (против кори, красну- |

| до 5 дня от начала | тин на все детское | хи, паротита) подкож- |

| высыпаний | учреждение на 21 | но |

| 3. Организуют масоч- | день (карантин сни- | V 12-15 мес. |

| ный режим при уходе | мается, если нет но- | 2. Ревакцинация |

| за больным, регуляр- | вых случаев заболе- | R 6 лет |

| ное проветривание, | вания корью) | |

| влажную уборку помещения | 3. Установить наблюдение за контактными | Примечание:при |

| (термометрия, осмотр | отсутствии поли ва- | |

| кожных покровов, | ле итной вакцины | |

| слизистых оболочек, | можно ввести живую | |

| учет симптомов ин- | коревую вакцину п/к | |

| токсикации) | V 12 мес, R 6 пет | |

| 4. «Контактным» ос- | ||

| лабленным детям | ||

| ввести внутримышеч- | ||

| но не позднее 3-5 дня | ||

| после контакта проти- | ||

| вокоревой иммуног- | ||

| лобулин |

Корь является заболеванием, в отношении которого в настоящее время имеются достаточно эффективные меры борьбы. Наиболее действенной в ограничении заболеваемости корью является активная иммунизация, которая проводится живой коревой вакциной или сочетанкой вакциной против кори, краснухи, паротита.

Важным звеном профилактики является как можно более раннее выявление больных корью и попавших с ними в контакт детей и проведени комплекса мероприятий с ними. К мерам неспецифической профилактики относится также регулярное проветривание помещений, проведение ежедневной влажной уборки, предотвращение скученности, обучение детей «дисциплине кашля». С целью повышения защитных сил организма необходимо следить за соблюдением режима, проводить закаливание детей, курсы витаминотерапии, осуществлять рациональное питание.

Краснуха — острое инфекционное заболевание, практически безвредное для детей, характеризующееся кореподобной сыпью.

Возбудитель заболевания вирус. Он нестоек во внешней среде, не обладает выраженной летучестью.

Механизмы передачи инфекции — воздушно-капельный, трансплацентарный.

Особую опасность краснуха представляет для беременных женщин, так как вирус краснухи имеет тропизм к эмбриональной ткани и обладает тератогенным действием (повреждающим действием на плод). Инфицирование плода может привести к его гибели или развитию тяжелых врожденных пороков развития. При врожденной краснухе наиболее часто развивается три-

2015-10-14

2015-10-14 558

558