Курос

Кратер

ского мрамора ок 530 г. до н. э., в длинном пеплосе с поясом и накидкой на плечах. Голову К. украшал несохранившийся бронзовый венок. Статуя была раскрашена: брови и ресницы — черной краской, глаза и губы — коричневой, края накидки — зеленой. К. могли также выполнять роль вертикальных опор в архитектурной конструкции (ср. портик кариатид в афинском Эрехтейоне).

Литература:

Колпинский Ю. Д. Искусство Эгейского мира и Древней Греции. М., 1970.

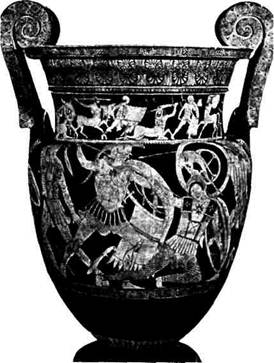

КРАТЕР (греч. кгаг.ег, от кегаппугш — смешиваю), сосуд, типичный для античного обихода. Выполнялся из металла или глины. К. служил для смешивания вина с водой. Имел широкое горло, вместительное тулово овальной или конической формы, две ручки и подставку.

Глиняные К. ГХ-У вв. до н. э. украшались росписями, металлические —, рельефами. Иногда К. выполнялись из мрамора с рельефными украшениями.

Литература:

Блаватский В. Д. История античной расписной керамики. М., 1953.

Горбунова К. С, Передолъская А. А. Мастера греческих расписных ваз. Л., 1961.

КРЕСИЛАЙ, греческий скульптор V в. до н. э., работал в Афинах, Эфесе, Дельфах. Автор портрета Перикла, сохранившегося в копиях в виде герм. Некоторые из них снабжены надписями. Работами К. также считаются статуя Диомеда, фигура юноши из Кирены, статуя Афины и др.

КУРОС (греч. кигоз), статуя обнаженного юноши-атлета, характерный образец древнегреческой пластики периода архаики. Формирование этого типа статуи в конце VII в. до н. э. обусловлено развитием полисного идеала физически совершенного героя, воина или атлета. К. ставились в святилищах или на гробницах; они имели преимущественно мемориальное значение, но могли также служить и культовыми статуями, изображая богов и героев. Устаревшее название К. — «архаические Аполлоны». На некоторых статуях сохранились надписи; иногда о создателе К. говорится от лица статуи. На цоколе одной из статуй имеется следующая надпись: «Стой перед памятником мертвого Кройса, которого неистовый Арес погубил, когда он сражался в передних рядах».

К. отличаются строгой фронтальностью композиции, обобщенной трактовкой форм тела. Лица их оживлены т. н. архаической улыбкой. Один из наиболее ранних архаических К., выполненный из мо-

|

|

Краснофигурный кратер с изображением Посейдона и Амфитриты. Конец первой четверти V в. до н. э.

Краснофигурный кратер с изображением Посейдона и Амфитриты. Конец первой четверти V в. до н. э.

Краснофигурный кратер с изображением кентавромахии. V в. до н. э.

АНТИЧНОСТЬ

|

^М^>

Курос из Теней. Ок. 560 г. до н. э.

Курос из Аттики. 525 г. до н. э.

Курос Гетти. VI в. до н. э.

нолитной глыбы крупнозернистого мрамора на рубеже VII—VI вв. до н. э., был найден на мысе Суний Сунион) близ храма бога морей Посейдона. Размеры статуи намного превосходят человеческий рост (ок. 3 м высотой). Упрощенный геометризованный силуэт сообщает ей монументальность и величие. Поза юноши неподвижна, лишь слегка выдвинута вперед левая нога, как на канонических статуях Египта.

Не владея еще точным знанием анатомии, мастера К. лишь приблизительно намечают рисунок мускулатуры. Лицо обычно также передано сглаженными, обобщенными объемами, без детальной обработки. Условными завитками изображаются длинные ниспадающие волосы. Вероятно, вначале мастер придавал каменному блоку четырехгранную форму, затем наносил на каждую ее грань контуры будущей скульптуры и начинал высекать статую одновременно со всех сторон, снимая камень параллельными прямыми слоями. Такая манера, также близкая египетской, делала статую угловатой и замкнутой, сводя объемы человеческого тела к плоскостям профиля и фаса. В К. господствует не только закон фронтальности,

но и соблюдение принципов строгой симметрии при построении фигуры. Однако, в отличие от древнеегипетских канонических статуй, архаические К. призваны служить иной эстетической идее: они не возвеличивают богоподобного правителя, но утверждают и прославляют свободного, совершенного человека.

Образ К. проходит через все архаическое искусство. Статуи обычно создавались по заказу города, выражая при этом и личный идеал мастера, его представление о мужской красоте. Популярность образа К. как одного из знаковых для искусства Древней Греции такова, что этот тип статуи по сей день воспринимается в качестве символа архаической Эллады. Искусствоведческую проблему составляет вопрос о подлинности т. н. куроса Гетти, в котором отдельные элементы фигуры демонстрируют стилистические особенности, относящиеся к совершенно разным периодам в пределах VI в. до н а

Литература:

Алпатов М. А. Художественные проблемы искусства Древней Греции. М., 1987.

Кобылина М. М. Аттическая скульптура VII—V вв. до н. э. М., 1953.

Полевой В. М. Искусство Греции. Древний мир. М.. 1970.

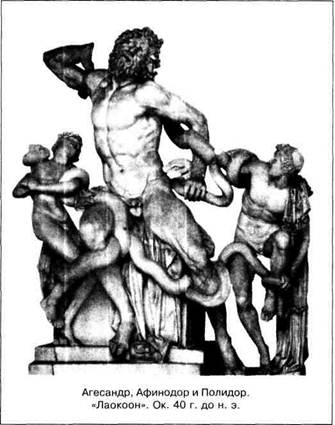

«Лаокоон»

«ЛАОКООН», скульптурная группа, изображающая гибель троянского жреца Лаокоона и его сыновей, прославленное произведение мастеров ро-досской школы периода эллинизма (ок. 40 г. до н. э.). «Л.» — один из последних значительных памятников древнегреческого искусства. Его создателями были три скульптора с острова Родос — Агесандр, Афинодор и Полидор. Группа, дошедшая до нашего времени в оригинале, была обнаружена в 1506 г. среди развалин одного из императорских дворцов Древнего Рима и на протяжении нескольких столетий пользовалась непревзойденной славой и популярностью во всех европейских странах. Однако обнаружение впоследствии греческих произведений классического периода отчасти затмило эту славу. В современном искусствознании «Л.» — совершенный образец эллинистической пластики, являющий как высочайший уровень технического мастерства, смелость и психологическую убедительность, так и несколько поверхностную эффектность, рассчи-танность драматизма, его театральность.

Сюжет скульптуры заимствован из легендарных сказаний о падении Трои. Согласно мифам, после безуспешной осады города греки оставили под его стенами колоссального деревянного коня, в котором был спрятан отряд воинов. Жители Трои вознамерились ввести коня в город, но Лаокоон пре-

дупредил их о грозящей опасности. За это богиня Афина, ■ покровительница греков, покарала мудрого жреца: из морской пучины выползли две огромные змеи и задушили Лаокоона и его сыновей. Троянцы восприняли их смерть как божественное знамение и внесли в город коня, уготовив тем самым себе погибель.

Эта полная трагизма и экспрессии скульптурная группа по стилю очень близка к произведениям мастеров пергамской школы, в том числе к знаменитому фризу Пергамского алтаря. В обоих произведениях, живописующих миг смертельной муки, воплощение боли и отчаяния в пластике напряженных тел и выражениях лиц персонажей не ведет к грубому натурализму; художественное решение отмечено тонкой взвешенностью, и создается скорее впечатление поиска авторами образа идеального благородства, красоты и величия, противостоящих ужасу и страданию. Однако трагической теме, призванной вызывать, по Аристотелю, «страх и сострадание», не вполне отвечает стилистика произведения с его чрезмерно тщательным выявлением малейших деталей, абсолютной законченностью проработки поверхности. Вероятно, поэтому современного зрителя «Л.» не столько потрясает и захватывает, сколько оставляет впечатление чуть холодноватого академизма и нарочитой виртуозности.

Вместе с тем неоценимо воздействие этого произведения на историю освоения античного наследия и становление ряда направлений в философии искусства. Найденная римская копия сыграла большую роль в формировании эстетики европейского классицизма XVII в.; она оказала влияние на художественные воззрения писателей и философов Просвещения — Винкельмана, Лессинга и Гёте. Сопоставление «Л.» с другим художественным памятником — второй книгой «Энеиды» Вергилия, где используется тот же сюжет, — послужило исходным пунктом для описания законов изобразительного искусства и поэзии в эстетическом трактате Г. Лессинга «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии». В то же время «Л.» восхищались и мастера эпохи барокко, ценившие в искусстве динамику и театрально-патетическую выразительность. Под впечатлением «Л.» на этот сюжет была создана одна из картин Эль Греко.

ЛЕКИФ (греч. 1екутпо8), древнегреческий керамический сосуд для ароматических масел или других парфюмерных снадобий. В Греции Л. изготавливались небольших размеров, на низкой ножке и с узким горлом, переходящим в раструб. Л. имел вертикальную ручку, обеспечивающую аккуратный разлив жидкости. Форма Л. претерпела изменения: она постепенно эволюционировала от сосудов с ко-

г о жар

АН ТИ Ч М ОС**

|

|

Полихромный белофонный лекиф. Середина V в. до н. э.

Т. н. Мастер Ахилла. Деталь росписи белофонного лекифа. Ок. 445 г. до н. э.

з'.лным туловом (чернофигурная керамика вто-

~ хтовины VI в. до н. а) к сосудам с туловом

:-:дрических очертаний (чернофигурные и крас-

т^фные Л, V в. до н. а). С середины V в. до н. а

также в употреблении Л. с росписью по бело-

г_юну, применявшиеся в погребальных обрядах.

-■пература:

--2тский В. Д. История античной расписной керами-'. 1953.

у'унова К. С, Передолъская А. А. Мастера греческих •чых ваз. Л., 1961.

1ЕОХАР (Ьеоспагез), древнегреческий скульп-злохи поздней классики. Работал в середине

= до н. э. в Афинах, Олимпии, Дельфах, Гали-::-:асе (в украшении галикарнасского Мавзолея

-;-.!мал участие вместе со Скопасом). Расцвет

чества Л. — 350-320 гг. до н. э. Искусство

тносится к переходному для греческой классики: ' эду, когда на исходе эпохи обострился процесс

::-:а новых эстетических ориентиров. В творче-

Л., младшего современника Скопаса, наибо-

лоследовательно раскрывается искусство иде-

гпрующего направления. Л. был одним из.сворных художников Александра Македонско-

;: именно его произведения наиболее полно от--:али потребности в создании официального,

репрезентативного искусства. Так, ему принадлежит серия хрисоэлефантинных статуй царей македонской династии для Филиппейона (см. Олимпия). Представление о стиле произведений Л. дает римская копия с героизированной обнаженной статуи Александра Македонского.

Наиболее полно эстетика Л. реализуется в знаменитой статуе Аполлона Бельведерского. Бронзовый оригинал работы не сохранился, и до нашего времени дошла высококлассная мраморная копия римского времени. Найденная в эпоху Возрождения, она украшала ватиканский Бельведер, чему и обязана своим названием. Статую Л. отличает сочетание идеальности пластической формы с вполне ощутимым стремлением к парадной импозантности фигуры, несколько преувеличенной эффектности, не свойственной героическим образам зрелой классики. Чужды классическим традициям и надменный поворот головы, и искусная затейливость прически. Подобная прическа применялась и раньше в изображениях Аполлона Мусагета или Аполлона Кифареда, т. е. играющего на лире и одетого в жреческую хламиду. В изображении же обнаженного Аполлона-героя она гораздо менее вероятна и уместна. Приписываемые Л. работы, дошедшие до нас в римских мраморных копиях («Артемида Вер-

2013-12-28

2013-12-28 720

720