Выдающиеся качества системы ШКАС позволили принять ее за основу при проектировании крупнокалиберного авиационного пулемета. 9 февраля 1931 г. перед конструкторами была поставлена задача разработать и изготовить 12,7-мм авиационный пулемет для стрельбы как через винт, так и с турели по системе Шпитального. Образец такого пулемета был разработан С. В. Владимировым в начале 1932 г. и к 28 мая того же года был изготовлен. Три последующих пулемета той же конструкции были сданы 20 декабря 1934 г. Станок к новому пулемету был усовершенствован И. С. Лещинским. Это был первый творческий успех талантливого проектировщика.

В 1935 г. начался серийный выпуск 12,7-мм крупнокалиберных авиационных пулеметов системы Шпитального — Владимирова — ШВАК (Шпитального — Владимирова авиационный крупнокалиберный). В этой системе, созданной на основе 7,62-мм авиационного пулемета системы ШКАС, были заимствованы его отдельные, наиболее удачные конструктивные решения. При ее создании Владимиров не ограничился механическим увеличением всех размеров деталей ее предшественника. Новые условия эксплуатации потребовали в ряде случаев иных решений, и они были удачно найдены. Некоторые узлы автоматики — механизм вращения зубчатки, затвор с автоматическим спуском ударника и другие — были усовершенствованы. Более рациональное решение было найдено для размещения штока, приводящего в действие автоматику пулемета после выстрела. Перенесение его с верхней части ствола в нижнюю дало возможность за счет лучшей компоповки деталей добиться снижения массы пулемета.

|

|

|

12,7-мм пулемет ШВАК оказался мощным оружием для борьбы с истребителями противника. Бронебойное и зажигательное действие пуль ШВАК было превосходным, однако фугасное действие его разрывных пуль было недостаточным. В связи с этим встал вопрос о необходимости дополнительного введения на вооружение авиации системы большего калибра. Наиболее целесообразным было признано при этом принять за основу 12,7-мм пулемет ШВАК.

Полигонные испытания пулемета ШВАК показали, что благодаря большому запасу прочности его калибр может быть увеличен до 20 мм без изменения габаритов подвиж-

1 Коммунар, Тула, 1965, 10 мая.

ной системы путем замены ствола. На оснований этих испытаний инженерами А. И. Гнатенко, П. Е. Ивановым, Г. И. Миханевым, А. Ф. Поповым и А. И. Голышевым была выполнена конструктивная отработка 20-мм пушки ШВАК. Но возникали вопросы, как поведет себя пушка в воздухе и как отразится ее установка на летно-тактических данных самого самолета. Всесторонние испытания системы, проведенные В. П. Чкаловым на одноместном истребителе И-16, окончательно решили ее судьбу. В 1936 г. была выпущена первая партия 20-мм пушек ШВАК — первой советской системы авиационных пушек, положившей начало интенсивному развитию этого вида артиллерии.

|

|

|

Создание 12,7/20-мм системы ШВАК явилось открытием нового направления в мировой военной технике, давшего жизнь целому ряду бикалиберных образцов. Позже, во время второй мировой войны, немцы создали бикалиберное оружие 13/20-мм (MG-132/135). По этому же пути пошли в дальнейшем и американцы. В 1943—1945 гг. в нашей стране конструкторами С. Е. Рашковым, В. Е. Шенцовым и С. С. Розановым также впервые в мире была создана крупнокалиберная автоматическая авиационная бикалиберная пушка РШР-57/45 со сменными стволами 45- и 57-мм калибра.

20-мм пушка ШВАК, нашла широкое применение в советской авиации и устанавливалась на многих типах самолетов. Ни один другой образец авиационного пушечного вооружения как у нас, так и в других странах за все годы второй мировой войны не может сравниться с ней по объему производства.

20-мм пушки ШВАК в 1941 г. были также установлены на легкие танки Т-60, что позволило увеличить мощность их огня в десятки раз и довести прицельную дальность до 7 км. Несколько сот таких танков принимало успешное участие в боях под Истрой в декабре 1941 г. во время исторической битвы за Москву.

5 августа 1938 г. Советское правительство поставило перед изобретателями-оружейниками задачу создания 12,7-мм крупнокалиберного синхронного пулемета. Наиболее успешно эта задача была выполнена М. Е. Березиным, который предложил систему, отличавшуюся простотой конструкции, малыми габаритами, удобством в эксплуатации, легкостью изучения и надежностью в боевом применении.

Михаил Евгеньевич Березин (1906—1950) родился в деревне Гончарка, Кирилловского района, Вологодской области, в бедной крестьянской семье. С девяти лет он начал

свою трудовую жизнь, работая батраком, чернорабочим, лесорубом, плотником. В 1926 г. поступил на рабфак при Ленинградском политехническом институте, затем в Ленинградский военно-механический институт, после окончания которого в 1934 г. работал на Тульском оружейном заводе сменным мастером, а затем инженером-конструктором. В 1935 г. перешел с завода в конструкторское бюро, где разработал 12,7-мм крупнокалиберный пулемет, на базе которого им был создан в дальнейшем универсальный пулемет с

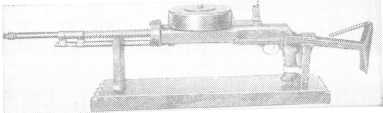

12,7-мм универсальный пулемет системы Березина обр. 1941 г. (УБ)

разновидностями турельного, крыльевого и синхронного. Ценный вклад он внес также в конструирование авиационных пушек.

За успешные труды по созданию стрелково-пушечного вооружения для советских Военно-воздушных сил Березину дважды присуждалась Государственная премия СССР, он награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Кутузова I степени, орденом Суворова II степени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

12,7-мм авиационный пулемет Березина относится к системам автоматического оружия, действие которого построено на принципе отвода пороховых газов через специальное отверстие в стволе. Запирание канала ствола при выстреле достигается с помощью особого клина в отличие от пулеметов ШКАС и ШВАК, где оно производится перекосом затвора. Ударный механизм ударникового типа, действует от специальной боевой пружины. Спусковой механизм обеспечивает ведение только непрерывного огня, шептало снабжено буфером. Питание пулемета патронами осуществляется из металлической звеньевой ленты. Механизм подачи ленты ползункового типа. Подача патронов из приемника в патронник не прямая. Возвратный механизм пружинного типа, размещен под стволом, соединяется с затворной рамой с помощью специального вкладыша. Экстракция стреляной гиль-

|

|

|

зы производится зацепами затвора, ее отражение — последующим патроном. Пулемет снабжен буфером подвижных частей, смонтированным в затыльнике. Крепление ствола в ствольной коробке осуществляется с помощью клина.

Первый пулемет Березина был изготовлен в октябре 1938 г. Заводские испытания показали надежную работу его автоматики и хорошую живучесть. Два других пулемета, вылущенные в декабре 1938 г., также успешно выдержали наземные стрельбы. 8 апреля 1939 г. Б. Л. Ванников обратился с письмом в Центральный Комитет партии и Совет Народных Комиссаров, в котором, давая высокую оценку крупнокалиберному пулемету Березина как новому мощному оружию авиации, ставил вопрос о немедленной организации его серийного выпуска, не дожидаясь результатов дальнейших испытаний и принятия на вооружение. 13 апреля 1939 г. Комитет Обороны принял постановление о производстве 12,7-мм авиационного синхронного пулемета Березина БС (Березина синхронный).

Войсковые испытания пулеметов БС проводились с 7 января по 22 февраля 1941 г. в 116-м авиационном истребительном полку на самолетах И-16 и И-153. Испытанию подверглось шесть пулеметов, из которых было сделано 48 286 выстрелов, в том числе 36 870 в воздухе и 11 416 в тире. Стрельба проводилась на высоте от 1 до 9 тыс. м очередями по 20—50 выстрелов. Проверка работы автоматики в условиях низких температур проводилась стрельбой на высоте 8—9 тыс. м при температуре воздуха от —42 до —48° С. Действие инерционных сил на работу пулемета определялось свободным отстрелом на фигурах высшего пилотажа: на глубоких виражах, боевых разворотах, петлях, бочках и пикировании. Во всех случаях пулеметы работали надежно, давая незначительное количество задержек. При стрельбе пулеметы без чистки и дополнительной смазки выпускали в среднем по 1470 пуль, что давало возможность, не снимая пулемет, совершать по 5—6 боевых вылетов. После выполнения основной программы пулеметы были подвергнуты испытанию на живучесть в тире. Средняя живучесть пулеметов равнялась 10—12 тыс. выстрелов. Высокую оценку новому образцу дали летчики-испытатели, отстреливавшие пулеметы в воздухе. «В процессе войсковых испытаний пулемет БС показал себя вполне пригодным для принятия его на вооружение ВВС Красной Армии, — докладывал старший лейтенант Крючков. — За время испытаний пулемет работал бесперебойно, дав несколько легко устранимых задержек». Он счел работу БС отличной. Такую же

|

|

|

высокую оценку пулемету дали и другие летчики1. Комиссия под председательством Героя Советского Союза полковника Н. П. Каманина, проводившая испытания, в своем заключении отметила, что 12,7-мм синхронный пулемет конструкции Березина испытания выдержал и может быть принят на вооружение Военно-воздушных сил РККА.

Несмотря на все свои положительные качества, пулемет БС обладал и некоторыми серьезными недостатками. Особенно сказывалась трудность его перезаряжания в воздухе с помощью тросовой системы, требовавшей от летчика больших физических усилий в самые решительные минуты боя, выявились дефекты, связанные с недостаточной живучестью отдельных деталей автоматики, требовали устранения причины появления некоторых задержек.

Работая над дальнейшим совершенствованием своей системы в целях ликвидации этих недостатков и создания универсального пулемета для применения его в основных огневых точках всех самолетов, М. Е. Березин разработал универсальный пулемет УБ (универсальный Березина) трех разновидностей в зависимости от места установки — турельный, крыльевой и синхронный. Основные детали и механизмы всех трех вариантов пулемета были сохранены, за исключением спускового и ударного механизмов, в которые были внесены некоторые изменения, связанные со спецификой их применения. В синхронном (УБС) и крыльевом (УБК) вариантах было осуществлено дистанционное управление системой перезарядки в случае появления задержек в стрельбе в воздухе с использованием сжатого воздуха. Это была первая в советской авиации система пневматического перезаряжания пулемета, значительно облегчившая его эксплуатацию в боевых условиях. В связи с невозможностью использовать пневматическую перезарядку на турельном пулемете (УБТ) из-за габаритов кабины конструктор Г. И. Никитин разработал для него рукоятку перезаряжания рычажного типа. Проведенные усовершенствования значительно повысили боевые качества 12,7-мм пулемета системы Березина, надежность его эксплуатации в различных боевых условиях.

Неизменными помощниками М. Е. Березина были конструкторы 3. И. Мамонтова, А. Т. Чепелев, а также слесари-механики И. Н. Архипов, Н. В. Пономарев, А. Ф. Чиненов и В. Г. Щукин, фрезеровщик С. Д. Зайчиков, токарь

1 ЦГАНХ, ф. 8171, оп. 1, д. 166, л. 28—30,

Н. С. Богучаров и др.1 Своим самоотверженным трудом они не только во многом способствовали успеху работы при создании первых образцов, но и в дальнейшем, в тяжелые годы войны, направлялись на наиболее ответственные участки для налаживания их производства, устранения обнаруженных при эксплуатации недостатков и дальнейшего совершенствования системы: упрощения обработки, снижения затрат на изготовление, повышения живучести.

22 апреля 1941 г. постановлением Центрального Комитета партии и Советского правительства универсальный пулемет системы Березина был принят на вооружение Военно-воздушных сил. Он явился одним из основных видов авиационного стрелкового вооружения в годы Великой Отечественной войны. Следует отметить то большое внимание, которое уделял производству пулеметов системы Березина председатель Совета оборонной промышленности Н. А. Вознесенский. Его указания, ценные советы, вдумчивые распоряжения во многом способствовали быстрейшей организации их массового выпуска.

Для пулемета УБ под руководством Н. М. Елизарова и А. И. Забегина были разработаны патроны со специальными пулями: бронебойно-зажигательной, бронебойно-зажига-тельно-трассирующей и зажигательно-разрывной.

Принятие пулемета Березина подвело итог той в высшей степени плодотворной работе, которая была проведена в предвоенные годы по оснащению советской авиации новыми образцами вооружения, выдержавшего в дальнейшем все испытания военного времени и обеспечившего нашим летчикам в результате тяжелых сражений с авиацией противника безраздельное господство в воздухе.

В дальнейшем, уже в конце войны, в 1944 г. Березин без всяких конструктивных изменений, путем замены ствола, создал надежно действующую 20-мм авиационную пушку (Б-20) под штатный патрон от пушки ШВАК. Создание этой системы наряду с уже существующим и положительно себя зарекомендовавшим образцом ШВАК было вызвано тем. что конструктивная схема ШКАС оказалась не вполне рациональной в применении к 20-мм калибру и больше. При сравнительно легком патроне масса пушки, а также ее габариты оказались чрезмерно большими. Это значительно ограничивало боевые возможности системы и ее использование, особенно па подвижных установках.

1 Архив Ижевского машиностроительного завода, оп, 30, д. 532, л. 3.

Пушка Б-20 при тех же начальной скорости снаряда и темпе стрельбы была почти вдвое легче своей предшественницы и незначительно отличалась от 12,7-мм пулемета УБ. Это дало возможность устанавливать ее как на встроенных неподвижных установках, так и на подвижных установках с дистанционным управлением. Выполненная в крыльевом, турельном и синхронном вариантах, она на завершающем этапе войны находилась на вооружении самолетов Ил-2, Як-1, Як-3, Як-7. В дальнейшем она устанавливалась на самолетах Ил-10 и Ту-4.

Мощность вооружения советской авиации в годы Великой Отечественной войны значительно возросла. Наряду с пулеметами широкое применение в авиации находят пушки различных калибров, которые в дальнейшем вытеснили стрелковое оружие.

В послевоенный период, к концу 40-х гг., важное место в Военно-воздушных силах стали занимать вертолеты. Для их вооружения в конструкторском бюро, руководимом И. Ф. Дмитриевым, в 1950 г. был разработан Н. М. Афанасьевым 12,7-мм крупнокалиберный авиационный пулемет.

Николай Михайлович Афанасьев родился в 1916 г. в г. Петрограде, в г. Калинине окончил семилетнюю школу, а в 1938 г. в г. Торжке — техникум механизации сельского хозяйства. С 1939 по 1945 г. служил в рядах Советской Армии. В 1940 г., во время прохождения службы на границе с Монгольской Народной Республикой, разработал проект скорострельного двуствольного авиационного пулемета. Для реализации своего изобретения был направлен на научно-испытательный полигон стрелкового оружия на должность конструктора. В сентябре 1941 г. ушел добровольцем на фронт, принимал участие в обороне Москвы. Осенью 1942 г. был отозван из действующей армии для продолжения своей работы на полигоне. После демобилизации из армии в 1945 г. в течение года работал в конструкторском бюро минометного вооружения, возглавляемом Б. И. Шавыриным, затем снова на полигоне. С 1948 г. работает в конструкторском бюро.

Совместная работа с такими опытными конструкторами, как Н. В. Рукавишников, В. Ф. Кузмищев, А. И. Судаев на полигоне, М. Е. Березин, А. А. Волков, В. И. Силин, С. А. Ярцев и др. в конструкторском бюро, способствовала развитию творческого дарования Афанасьева, и он становится одним из ведущих конструкторов в области авиационного стрелково-пушечного вооружения. Наряду с созданием 12,7-мм крупнокалиберного пулемета принимал участие в

разработке авиационных пушек и зенитных комплексных установок 23-мм калибра.

За достигнутые успехи в создании новых образцов стрелково-пушечного вооружения авиации Афанасьеву присуждена Государственная премия СССР, он награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, а также медалями. Ему присвоено звание заслуженного изобретателя РСФСР.

Автоматика пулемета системы Афанасьева основана на принципе использования энергии пороховых газов, отводимых через специальное отверстие в стволе. Запирание канала ствола осуществляется клиновым затвором, который перемещается в вертикальном положении ползуном, взаимодействующим с запирающими скосами затворов. Капсюль разбивается боевой пружиной, расположенной в затворе и воздействующей на боек через ударник и лодыжку. Экстракция стреляной гильзы обеспечивается зубом досылателя, шарнирно связанным с ползуном через рычаг досылателя. Отражение гильзы производится наклонными гребнями отражателя в конце отката ползуна. Пулемет имеет электроспуск, датчик электрических импульсов, а также механизм пневмозарядки.

Разработанная Афанасьевым оригинальная схема автоматики с ускорительным механизмом, досылающим патрон из звена ленты в ствол, явилась важным этапом в развитии оружия газоотводного типа. Она была использована при проектировании 23-мм авиационной пушки АМ-23. Вот как вспоминает сам конструктор историю создания своего пулемета: «К созданию 12,7-мм пулемета, предназначавшегося для вооружения самолета Ту-4, я приступил в 1949 г. Наше конструкторское бюро выполняло тогда ряд важных заданий, которые коренным образом отличались от всех предыдущих работ... Главным шефом всех наших начинаний был Д. Ф. Устинов. Без его постоянного внимания, высокой требовательности, железной воли едва ли мы смогли сделать все, что нам удалось. Душой всех наших начинаний, руководителем и добрым советчиком был И. Ф. Дмитриев. Это он сумел поднять весь коллектив, воодушевить его на творческое соревнование с прославленными в ту пору конструкторскими бюро Б. Г. Шпитального и А. Э. Нудельмана. Когда пулемет был отработан и испытан, на вооружение авиации поступили новые самолеты, на которых решено было установить более мощное вооружение. 12,7-мм пулемет наглея применение на вертолетах» 1.

1 Письмо Н. М. Афанасьева автору от 20 дек 1979 г

Крупнокалиберный авиационный пулемет системы Афанасьева был принят на вооружение 8 сентября 1953 г. Ему был присвоен индекс «А-12,7». Пулемет предназначается для стрельбы с подвижных и неподвижных установок. Кроме вертолетов он устанавливается также на учебных истребителях. Боеприпасами для пулемета служат штатные патроны пулемета УБ с пулями БЗТ-44 (бронебойно-зажигательно-трассирующая), Б-32 (бронебойно-зажигательная) и МДЗ (зажигательно-разрывная мгновенного действия).

Наряду с пулеметом А-12,7 в середине 70-х годов на вооружение вертолетов принимается также 12,7-мм четырехствольный пулемет ЯкБ конструкции П. Г. Якушева и Б. А. Борзова. Для стрельбы из него В. М. Сабельниковым, П. Ф. Сазоновым, В. М. Бобровым, В. М. Червяковым и Е. Т. Розановым был разработан двухпульный патрон со свинцовым сердечником.

Дальнейшее развитие вооружения авиации, связанное с бурным развитием реактивной техники и значительным ростом скоростей самолетов, привело к значительному уменьшению времени, отводимого для прицельной стрельбы, и увеличению аэродинамических нагрузок на выступающие за экран установок части пушек. Это поставило перед конструкторами задачу резкого увеличения скорострельности пушек и уменьшения их габаритов, особенно длины пушек, предназначенных для монтажа на подвижных установках.

Опираясь на большой опыт, приобретенный отечественной школой авиационного стрелково-пушечного вооружения, верные ее передовому характеру и замечательным новаторским традициям, советские конструкторы успешно решили все стоящие перед ними задачи. Неоценимый вклад внесли в оснащение Военно-воздушных сил самой совершенной в мире военной техникой выдающиеся конструкторы-вооруженцы Б. Г. Шпитальный, И. А. Комарицкий, М. Е. Березин, С. В. Владимиров, И. В. Савин, А. К. Норов, Н. М. Афанасьев, Н. М. Елизаров и др. 1

Созданное ими стрелково-пушечное вооружение позволило обеспечить советскую авиацию мощными образцами пулеметов и пушек, которые по своим боевым характеристикам значительно превосходили иностранные, а в отношении темпа стрельбы продемонстрировали неслыханные ранее технические возможности автоматического оружия.

1 Автор не называет имен конструкторов авиационного пушечного вооружения, так как это не является предметом настоящей работы.

Таблица 14

Основные данные авиационных пулеметов

| Характеристика | Пулемет ДА1 (турельный) | Пулемет ПВ-1 (синхронный) | Пулемет ШКАС | Пулемет УБ | Пулемет А 12,7 | ||||

| турельный | крыльевой | синхронн ый | синхронный (УБС) | крыльевой ГУБК) | турельный (УБТ) | ||||

| Калибр, мм | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |

| Принцип действия автоматики | Отвод пороховых газов | Отдача с коротким ходом ствола | Отвод пороховых газов | ||||||

| Питание | Магазинное | Ленточное (рассыпная металлическая лента) | |||||||

| Запирание | Клиновое | Рычажное | Перекос затвора | Клиновое | Клиновое | ||||

| Начальная скорость пули, м/с | 775—825 | 775—825 | 800—850 | 814—850 | 814—850 | 814—850 | 785—820 | ||

| Темп стрельбы, выстр/мин | 600—750 | До 1650 | 700—800 | 850—1050 | 800—1050 | 800—1100 | |||

| Масса пулемета, кг | 7,0 | 14,5 | 10,5 | 9,8 | 11,1 | 21,45 | 21,41 | 21,43 | 25,5 |

| Дульная энергия, кгм | 380,5 | 353,5 | |||||||

| Дульная мощность, кгм/с | 4900—5110 | 10 970 | 10 870 | 28 598 | 28 598 | 28 892 | |||

| На каких типах самолетов устанавливался | ТБ-3, У-2 | И-15 | Ил-4, Пе-8, Ер-2, СБ, У-2 | И 16, Ил-2 | И-16, И-153, ЛаГГ-3, Як-1, Як-7 | ЛаГГ-3, Як-1б, Як-7б, Як-9 | Пе2, УТИ МиГ-152 | Пе-2, Ту-2, Ил-2, Ер-2, Пе 8 | УТИ МиГ-15, МиГ-19У, вертолетах Ми 4, Ми 6, Ми-8ТВ |

1 Спаренный пулемет ДА-2 имеет аналогичные пулемету ДА основные данные, но масса его в боевом положении 25 кг.

2 Пулемет УБ, устанавливавшийся на УТИ МиГ-15, ПО конструкции несколько отличался от УБК.

ТАНКОВЫЕ ПУЛЕМЕТЫ

К танковым условно относятся все пулеметы, устанавливаемые на танках и другой бронированной технике (бронеавтомобили, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т. п.) как внутри корпуса (башни) боевой машины, так и снаружи. К конструкции пулеметов, устанавливаемых внутри боевой машины (внутри башни), предъявляются дополнительные требования, связанные с ограниченностью внутреннего объема боевой машины, необходимостью введения ряда устройств, исключающих большую загазованность отделений (отсеков) боевой машины, обеспечивающих сбор стреляных гильз и крепление пулемета с использованием минимальной площади. Необходимость ведения интенсивного огня в худших условиях охлаждения стволов, при невозможности их замены, требует применения в танковых образцах более массивных стволов или специальных устройств для их охлаждения в процессе стрельбы. Ограниченность внутреннего объема боевой машины во многом определяет калибр стрелкового оружия и величину боекомплекта, вызывает необходимость уменьшения габаритов оружия и применения приспособлений, регулирующих темп стрельбы и длину очереди для более эффективного поражения целей при минимальном расходе боеприпасов. Пулеметы, устанавливаемые снаружи корпуса (башни) боевой машины (в том числе спаренные с танковой пушкой), должны иметь дистанционное управление их огнем, а также заряжанием и перезаряжанием. В зависимости от калибра танковые пулеметы предназначаются для поражения живой силы или отражения налетов авиации противника и борьбы с другими легкобронированными целями.

Первые пулеметы, применявшиеся в русской армии с боевых машин, представляли собой обычные пехотные образцы. Это были станковые пулеметы Максима обр. 1910 г. и ручные пулеметы различных иностранных марок. Они устанавливались на бронеавтомобилях «Руссо-Балт», произ-

водство которых началось в 1914 г., и к середине 1917 г. их количество составило около 300 единиц, сведенных в 13 автобронедивизионов. Однако опыт их эксплуатации выявил необходимость модификации пехотных образцов с учетом размещения в боевой машине.

7,62-мм танковый пулемет системы Дегтярева обр. 1929 г. (ДТ)

Первый образец советского танкового пулемета был создан на базе пехотного пулемета Дегтярева обр. 1927 г., хорошо зарекомендовавшего себя к тому времени, с изменениями, осуществленными при проектировании авиационного образца. Эта работа была выполнена в первой половине 1928 г. Г. С. Шпагиным под руководством В. А. Дегтярева. 17 августа 1928 г. Оружейно-пулеметный трест сообщил Артиллерийскому управлению РККА о готовности танкового пулемета 1.

В 1929 г. 7,62-мм танковый пулемет Дегтярева поступил на вооружение Советской Армии под наименованием ДТ (Дегтярева танковый). Основным отличием его от пехотного образца является наличие выдвижного металлического приклада, который давал возможность уменьшать или увеличивать его длину для удобства ведения огня, а после окончания стрельбы максимально сокращать его размеры для более удобного расположения экипажа на марше. Крепление пулемета в танке выполнено с помощью шаровой установки, состоящей из шарового гнезда, укрепленного в броне танка, и шарового яблока, удерживающего сам пулемет. Такая конструкция установки обеспечивает удобное вращение пулемета в вертикальной и горизонтальной плоскостях, быстрое наведение на цель и фиксацию в любом приданном положении. Ее массивные части надежно защищают стрелка от пуль и осколков снарядов. В отличие от

1 ВИМАИВС, ф. 6р, оп. 1, д. 1532, л. 244-

пехотного и авиационного пулеметов в танковом образце установлен диоптрический прицел, который регулируется в горизонтальной и вертикальной плоскостях и в зависимости от дальности стрельбы может быть установлен на 400, 600, 800 и 1000 м. Мушка прицела установлена в окне шаровой установки.

В случае повреждения танка и необходимости спешивания экипажа пулемет мог быть легко снят с установки и использоваться как пехотный образец, для чего к пулемету придавались съемные сошки. Пулемет ДТ полностью удовлетворял специфическим требованиям, предъявляемым к танковому вооружению, и благодаря его положительным качествам — простоте устройства, надежности действия, унификации с пехотным и авиационным образцами — занял прочное место в вооружении танковых войск. Принятием на вооружение танкового пулемета ДТ было завершено создание комплекса пулеметов для пехоты, авиации и танков с единой автоматикой при сохранении главных деталей основного образца.

Боевое применение пулеметов ДТ в ходе Великой Отечественной войны выявило отдельные конструктивные недостатки системы. Особенно существенным недостатком, характерным и для пехотного ДП, явилось расположение возвратно-боевой пружины непосредственно под стволом. Вследствие перегрева возвратно-боевая пружина давала усадку и теряла усилие рабочего поджатия, что приводило к отказу в работе. Для устранения недостатков в 1944 г. была проведена модернизация пулемета ДТ. Возвратно-боевая пружина перенесена аналогично пулемету ДП из-под ствола в спусковую раму, что исключило вредное влияние на нее нагретого ствола. Изменена конструкция крепления направляющей трубки поршня, что позволило производить разборку пулемета, не вынимая его из шаровой установки танка и не выходя из танка. Рейки выдвижного приклада, наплечник и защелка сделаны штампованными для сокращения времени на их изготовление.

С 1 января 1945 г. производство пулеметов ДТ прекратилось, и промышленность перешла к выпуску более совершенного модернизированного образца, получившего наименование ДТМ (Дегтярева танковый модернизированный) 1.

После окончания войны Советское правительство в связи с успешным применением на фронтах 7,62-мм станкового пулемета системы Горюнова обр. 1943 г. и дальнейшие

1 ЦАМО, ф 81, оп. 12076, д. 190, л. 4.

повышением его качества в результате осуществленной модернизации постановило принять его на вооружение бронетанковых войск в качестве курсового н спаренного с пушкой танковых пулеметов и для установки на бронетранспортерах.

Спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет Горюнова СГМТ устанавливается на средних тапках па кронштейне люльки. Его наводка в цель производится с помощью шкалы, нанесенной па сетке оптического прицела. Пулемет крепится на кронштейне люльки в двух точках, переднее крепление амортизировано. Амортизатор пружинный, двустороннего действия. Заднее крепление — поддерживающее. Спусковой механизм для обеспечения дистанционного управления огнем снабжен электроспуском. Пулемет снабжается коробкодержателем для надежности действия автоматики и гильзоулавливателем. Щитка гильзовыводного окна на ствольной коробке нет, так как оно прикрывается горловиной гильзоулавливателя. Наконечники лент для удобства заряжания пулемета укорочены. Пулемет комплектуется специальным щитком для защиты расчета от пулевых свинцовых брызг.

2013-12-31

2013-12-31 673

673