Рост и развитие растений

Порядок осокоцветные (Cyperales)

Порядок ситникоцветные (Juncales)

Ситникоцветные – многолетние, реже однолетние травы. По внешнему виду похожи на осоки или злаки. Листья длинные, линейные или шиловидные, с влагалищами. П о р я д о к Juncales происходит, вероятно, непосредственно от Lilianae.

С е м е й с т в о ситниковые (Juncaceae) содержит 8 родов и 350-400 видов. Шесть родов встречается в южном полушарии, а 2 рода (Juncus и Luzula) – в северном полушарии с умеренным и холодным климатом. В Беларуси – 2 рода и 22 вида.

Представители: ситник (Juncus), ожика (Luzula). Практического значения не имеют.

К этому п о р я д к у относятся большей частью многолетние, часто корневищные травы. Стебли обычно трехгранные. Листья очередные, трехрядные с замкнутым влагалищем. Цветки мелкие и невзрачные, собранные в колоски, которые образуют сложные соцветия, обоеполые, часто однополые, (однодомные или очень редко двудомные). Околоцветник у архаичных родов из 6 сегментов в 2 круга, но обычно сильно редуцирован до чешуек, щетинок или волосков или околоцветника нет вовсе. Тычинок чаще 3, реже 2 или 1, очень редко 6. Гинецей из трех, реже двух, редко четырех сросшихся карпелл с ветвистым рыльцем. Завязь верхняя. Плоды ореховидные, редко костянковидные, нераскрывающиеся.

Cyperales происходит от наиболее архаичных Juncales. Монотипный порядок с семейством Cyperaceae.

С е м е й с т в о осоковые (Cyperaceae) объединяет 120 родов и 5600 видов. Распространение космополитное, но наиболее многочисленны в умеренных и холодных областях. В странах СНГ – 540 видов, в Беларуси – 15 родов и 91 вид осоковых.

Представители: камыш (Scirpus), пушица (Eriophorum), осока (Carex), папирус (Cyperus papirus) и др.

Камыш озерный (Scirpus, или Schoenoplectus lacustris) –с округлым, продолжающимся в лист стеблем. Соцветия – боковые.

Пушица влагалищная (E. vaginatum) – многолетнее дерновое растение верховых болот.

В Красную книгу Республики Беларусь из семейства осоковых внесены меч-трава обыкновенная (Cladium mariscus), осока Дэвела (Carex davalliana), осока Буксбаума (C. buxbaumii), осока волосовидная (C. capillaris), осока птиценожковая (С. ornithopoda), осока приземистая (С. supina), осока повислая (C. flaca), осока Отрубы (C. otrubae), осока малоцветковая (C. pauciflora), осока заливная (C. paupercula), осока корневищная (C. rhizina), осока теневая (C. umbrosa).

Задание:

1. Зарисовать представителей семейства Касатиковые.

2. Зарисовать представителей семейства Лилейные.

3. Зарисовать представителей семейства Спаржевые.

4. Зарисовать представителей семейства Ситниковые.

5. Зарисовать представителей семейства Осоковые.

1. Понятие о росте и развитии

2. Онтогенез растений, этапы

2.1. Эмбриональный

2.2. Ювенильный

2.3. Репродуктивный

2.4. Сенильный

3. Рост растений, периодичность и фазы роста. Покой растений

4. Морфогенез побега

5. Морфогенез корня

6. Коррелятивный рост

7. Регуляторы роста и развития растений.

8. Влияние факторов внешней среды на рост и развитие растений. Фотопериодизм

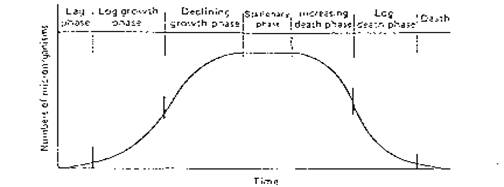

Рост – необратимое увеличение размеров и массы клеток, органа или всего организма, связанное с новообразованием структур и элементов (рис. 1). Складывается из роста клеток, тканей и органов и происходит благодаря деятельности специальных образовательных тканей — меристем, где клетки активно делятся, проходят стадии растяжения и дифференциации. Общий характер роста растений выражается в виде сигмоидной кривой, состоящей из четырёх фаз: начальной - лагфазы, интенсивного роста - логарифмич. фаза, фазы замедления роста и стационарного состояния (рис. 1).

Рис. 1. Кривая роста

Растение как целостный организм обладает способностью к неограниченному росту (за исключением таких органов, как листья, цветки, плоды). Р. р. неразрывно связан с процессами развития и обусловлен особенностями прохождения растениями различных фаз онтогенеза. Переход к репродуктивной стадии обычно сопровождается усилением процессов старения и постепенным ослаблением активности меристем; поэтому многолетние и позднеспелые растения достигают больших размеров, чем

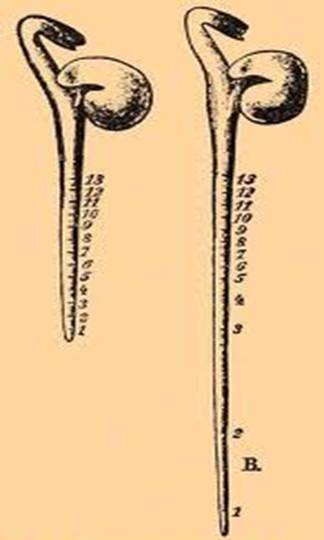

Рис. Распределение зон роста в молодом корне гороха

cкороспелые. Образование плодов и семян снижает интенсивность роста деревьев (в годы обильных урожаев годичные кольца имеют минимальную ширину), что связано, очевидно, с расходом питат. в-в на репродуктивные органы, а также, возможно, с действием ингибирующих в-в, вырабатываемых созревающими плодами и семенами. У однолетних растений плодоношение сопровождается прекращением роста и их отмиранием.

Развитие – качественные изменения в структуре и функциональной активности растения и его частей в процессе онтогенеза. Возникновение качественных изменений между клетками, тканями и органами получило название дифференцировки. Таким образом, рост - это количественные изменения, развитие – качественные. Разновидностью качественных изменений являются также возрастные изменения. Соподчиненность этих понятий можно представить в виде схемы:

ОНТОГЕНЕЗ

ОНТОГЕНЕЗ

Рост Дифференцировка Возрастные изменения

Онтогенез (греч. ontos – существо, genesis – происхождение) – индивидуальное развитие организма от зиготы до естественной смерти.

2. Онтогенез растений

В развитии высших растений различают четыре этапа: эмбриональный, ювенильный, репродуктивный и сенильный.

2.1. Эмбриональный (латентный) этап

Эмбриональный этап онтогенеза охватывает период развития зародыша от зиготы до созревания семени. Зигота образуется в результате слияния спермия пыльцевой трубки с яйцеклеткой зародышевого мешка. В зародышевом мешке происходит двойное оплодотворение, состоящее в слиянии одного спермия с яйцеклеткой, а второго – с центральным диплоидным ядром, в результате чего образуются зигота и эндосперм.

Зародыш проходит ряд последовательных фаз развития: проэмбрио, глобулярную, сердцевидную, торпедовидную и созревания.

После оплодотворения зигота некоторое время находится в состоянии покоя. За это время в ней накапливается РНК, она увеличивается в объеме. Триплоидное ядро начинает делиться, образуя эндосперм.

При первом делении зиготы, клетка, обращенная к микропиле становится более крупной, далее делится несколько раз, образуя цепочку клеток, - суспензор (подвесок). Функции суспензора: 1. удлиняясь, внедряет зародыш в эндосперм; 2. поглощает питательные вещества для зародыша из нуцеллюся и интегументов; 3. синтезирует фитогормоны.

Синергиды и антиподы распологаются рядом с зародышем и выполняют функции гаусторий.

Клетка, обращенная к халазе, делится и образуется квадрант (4 клетки). Затем каждая делится еще раз, образуя октант (8 клеток). В последующем, четыре периферические клетки октанта формируют семядоли и апекс побега, остальные четыре – гипокотиль и основание корня. На данном уровне развития зародыш называют проэмбрио. По мере развития зародыша концентрация ИУК и цитокининов возрастает.

Далее клетки проэмбрио (8) делятся параллельно поверхности октанта – это глобулярная фаза.

Следующая фаза – сердцевидная. На верхней части зародыша наблюдается билатеральное деление и закладываются примордии двух семядолей, а на участке между ними деление клеток замедляется – это будущий апекс побега.

В стадии торпедо формируются промеристема корня, прокамбий побега. Для этой стадии необходимы ИУК, цитокинины и гиббереллины.

На последнем этапе развития семена теряют воду и переходят в состояние покоя. Снижается содержание гормонов активаторов и повышается концентрация АБК.

2. 2. Ювенильный (молодость, догенеративный) этап

Ювенильный этап начинается с прорастания семян или органов вегетативного размножения и характеризуется быстрым накоплением вегетативной массы. Растения в этот период не способны к половому размножению. В этот период происходит прорастание семян и формирование вегетативных органов (рис. 3). Прорастание делится на фазы:

♦ набухания

♦ проклевывания

♦ гетеротрофного роста проростка и

♦ перехода к автотрофному способу питания.

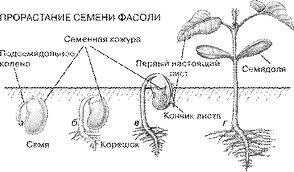

Рис. 3. Прорастание семени

Набухание – поглощение воды семенем. В результате развившегося давления набухания семенные покровы разрываются. Далее при достижении влажности 40-65% происходит проклевывание – выталкивание кончика корешка из семени. Вслед за корнем начинается рост побега. Синтезируемые в корне фитогормоны (ауксины и гиббереллины) вызывают удлинение побега. Побег имеет форму крючка, достигнув поверхности земли, он выпрямляется, и начинают развиваться листья. Растение растет, ветвится, но не переходит к цветению. Ювенильное состояние поддерживается специфическим соотношением гормонов.

2.3. Репродуктивный (зрелость, генеративный)

Генеративный этап охватывает период от закладки и роста органов размножения до плодоношения. Подразделяется на фазы: бутонизации, начала цветения, массового цветения, окончания цветения, начала плодоношения, массового плодоношения, окончания плодоношения.

2. 4. Сенильный (старость) этап

Этап старости и отмирания (сенильный) включает период от полного прекращения плодоношения до естественной смерти. Для растений характерны разные типы старения. Так, однолетние растения отмирают целиком, у многолетних трав отмирает надземная часть, у листопадных деревьев стареют и опадают все листья. В процессе старения в листьях снижается содержание хлорофилла, белков, нуклеиновых кислот, деградируют внутриклеточные органоиды, активизируются гидролитические ферменты. Процесс старения органа завершается его опадением. Сначала образуется и суберинизируется отделительный слой, по которому и происходит опадение органа. Процессы старения регулируются фитогормонами – этиленом и абсцизовой кислотой.

Значение старения:

1. Адаптация растений к неблагоприятным условиям.

2. Процессы старения и отмирания способствуют более быстрой эволюции, так как ускоряют смену поколений, оборачиваемость генетического материала.

Существует ряд теорий объясняющих старение и смерть растений:

► Гипотеза Молиша – после цветения и плодоношения растение умирает от истощения.

► Гипотеза Казаряна – смерть растений это последствие нарушения функциональной корреляции между корнями и листьями. Во время плодоношения происходит приток питательных веществ к плодам, что приводит к недостатку питания корней, и они отстают в росте. В результате нарушается соотношение площади листьев и корней, что и приводит к опадению надземных органов.

2013-12-31

2013-12-31 691

691