Эта функция заключается в проведении нервных импульсов и в самом продолговатом мозге и к нейронам других отделов мозга. Афферентные нервные импульсы приходят по одноименным волокнам 8-12пар черепных нервов к продолговатому мозгу. Также через этот отдел проходят проводящие пути от спинного мозга к мозжечку, таламусу и ядрам ствола.

Рефлекторные функции

К основным рефлекторным функциям можно отнести регуляцию тонуса мышц, защитные рефлексы и регуляцию жизненно важных функций.

Проводящие пути начинаются в ядрах ствола мозга, кроме кортикоспинального пути. Пути заканчиваются в у-мотонейронах и интернейронах спинного мозга. С помощью таких нейронов можно контролировать состояние мышц антагонистов, антагонистов и синергистов. Позволяет подключать к простым движением дополнительных мышц.

· Выпрямительные рефлексы — восстанавливает положение тела и головы. Рефлексы работают с помощью вестибулярного аппарата, рецепторов растяжения мышц. Иногда работа рефлексов настолько быстра, что мы со временем осознаем их действие. К примеру, действие мышц при соскальзывании.

|

|

|

· Позные рефлексы — нужны для поддержания определенной позы тела в пространстве, включая нужные мышцы

· Лабиринтные рефлексы — обеспечивают постоянное положение головы. Делятся на тонические и физическими. Физические — поддерживают позу головы при нарушении равновесия. Тонические — поддерживают позу головы на протяжении длительного времени за счет распределения контроля в разных мышечных группах

Защитные рефлексы:

· Рефлекс чиханья — за счет химического или механического раздражения рецепторов слизистой оболочки полости носа происходит форсированных выдох воздуха через нос и рот. Данный рефлекс делят на 2 фазы: респираторную и назальную. Назальная фаза — возникает при воздействии на обонятельных и решеточных нервов. Затем афферентные и эфферентные сигналы находят в «центры чиханья» по проводящим путям. Респираторная фаза — наступает при принятии сигнала в ядрах центра чиханья и накапливается критическая масса сигналов, чтобы послать сигнал к дыхательным и моторным центрам. Центр чиханья находится в продолговатом мозге на вентромедиальной границе нисходящего тракта и ядра тройничного нерва

· Рвота — опорожнение желудка (и в тяжелых случаях кишечника) через пищевод и ротовую полость.

· Глотание — сложный акт, в котором принимают участие мышцы глотки, полости рта и пищевода

· Моргание — при раздражении роговицы глаза и его конъюнктивы

5.СОСТАВ, СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ РЕТИКУЛЯРНОЙ ФОРМАЦИИ

Ретикулярная формация (РФ; лат. fopmatio reticularis, reticulum - сетка) является интегративным, самостоятельным структурно-физиологическим образованием ЦНС. Восходящие влияния РФ на кору большого мозга повышают ее тонус, регулируют возбудимость ее нейронов, не изменяя специфику ответов на адекватные раздражения. РФ влияет на функциональное состояние всех сенсорных областей мозга. Она начинается в шейной части спинного мозга между боковыми и задними рогами. В продолговатом мозге значительно увеличивается и располагается между ядрами черепно-мозговых нервов.

|

|

|

РФ (лат. rete - сеть, reticulum - сетка) представляет собой совокупность клеток, клеточных скоплений и нервных волокон, расположенных на всем протяжении ствола мозга (продолговатый мозг, мост, средний и промежуточный мозг) и в центральных отделах спинного мозга. Это важный пункт на пути восходящей неспецифической соматосенсорной системы. Соматовисцеральные афференты идут в составе спиноретикулярного тракта (переднебоковой канатик), а также, возможно, в составе проприоспинальных (полисинаптических) путей и соответствующих путей от ядра спинального тройничного тракта. К ретикулярной формации приходят также пути от всех других афферентных черепно-мозговых нервов, т.е. практически от всех органов чувств. Дополнительная афферентация поступает от многих других отделов головного мозга - от моторных и сенсорных областей коры, от таламуса и гипоталамуса. Имеется также множество эфферентных связей - нисходящие к спинному мозгу, и восходящие через неспецифические таламические ядра к коре головного мозга, гипоталамусу и лимбической системе.

Таким образом, ретикулярная формация получает информацию от всех органов чувств, внутренних и других органов, оценивает ее, фильтрует и передает в лимбическую систему и кору большого мозга. Она регулирует уровень возбудимости и тонуса различных отделов центральной нервной системы, включая кору большого мозга, играет важную роль в сознании, восприятии, эмоциях, сне, бодрствовании, вегетативных функциях, целенаправленных движениях, а также в механизмах формирования целостных реакций организма.

К основным структурам РФ относят латеральное и парамедианное ретикулярное ядра, ретикулярное ядро покрышки моста, ретикулярное гигантоклеточное ядро, ретикулярное мелкоклеточное ядро, ретикулярное вентральное и латеральное ядра, голубое пятно (locus ceruleus) и ядра тройничного нерва (каудальное, интерполярное, оральное ядра), нижнее и медиальное вестибулярные ядра, медиальная часть бокового ядра, ядра шва, ядро одиночного пути, комиссуральное ядро, ядро Эдингера-Вестфаля и дорсальное ядро блуждающего нерва, ретикулярноеядро таламуса, слюноотделительные ядра, дыхательный и сосудодвигательный центры продолговатого мозга. Таким образом, к РФ относятся центры, отвечающие за наиболее важные витальные функции. Поражение дыхательного и вазомоторного центров приводит к немедленной смерти. Прочие центры РФ также играют важную роль в организме. Также РФ рассматривают как центр организации центрального ответа на стрессовые воздействия.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПОРАЖЕНИЯ РЕТИКУЛЯРНОЙ ФОРМАЦИИ

Поражение центров РФ при различной патологии нервной системы имеет свои особенности. Вследствие стволового расположения патологических очагов и близости жизненно важных центров, клиническая картина при появлении более или менее крупного очага в РФ практически всегда отличается большой тяжестью. С другой стороны, именно ретикулярность, сетчатость ее строения иногда позволяет компенсировать повреждение за счет густой сети коллатералей. Изолированное выпадение функции отдельных ядер ретикулярной формации встречается в клинике достаточно редко. Крупный очаг в области ретикулярной формации, как правило, дает картину нескольких синдромов. Эти синдромы отражают поражение восходящей активирующей системы.

|

|

|

Нарколепсия/катаплексия, также называемая синдромом Желино (Gelineau's syndrome), является своеобразным расстройством. Пациент с нарколепсией испытывает внезапную неудержимую тягу ко сну, который продолжается от нескольких минут до нескольких часов. Катаплексия - состояние слабости и полного паралича, провоцируемое эмоциональными воздействиями. Эти два симптома могут как сочетаться у одного и того же пациента, так и встречаться по отдельности. Иногда встречается автоматическое поведение, когда после приступа нарколепсии или катаплексии некоторое время происходит деятельность в полубессознательном состоянии. Катаплексия по интенсивности может варьировать от чувства слабости до полного коллапса, когда пациент падает и не может пошевелиться. Довольно часто положительные эмоции, например смех или чувство победы, удовлетворения, провоцируют приступы катаплексии.

Синдром периодической спячки (или летаргический синдром) заключается в развитии приступов сна продолжительностью до нескольких суток. Развитие летаргического синдрома описано при остром диссеминированном энцефаломиелите у детей, герпетическом энцефалите, а также ряде энцефалитов другой этиологии. Энцефалит Экономо одним из основных клинических проявлений имеет летаргический синдром. При синдроме Клейне-Левина развивается неудержимая гиперфагия, гиперсексуальность и гиперсомния. Этот синдром относительно редок (на настоящий момент имеется описание около 200 случаев).

Несмотря на то, что поражение отдельных ядер ретикулярной формации в клинических условиях встречается относительно редко, имеется ряд сообщений на эту тему. Поражение ядер шва приводит к развитию активного бодрствования. В экспериментальных условиях животное с разрушенными ядрами шва может умереть от явлений истощения. В клинике чаще всего поражение ядер шва, то есть центров серотонинергической системы, приводит к развитию миоклоний. Очаг в промежуточном ядре шва дает опсоклонус с беспорядочными движениями глаз. Общими для поражения ядер шва являются эмоциональные нарушения, связанные с дефицитом серотонина - насильственный смех и плач. Эти нарушения описаны для поражения бледного шара, медиального и дорсального ядер шва (в эксперименте показано особое сродство вируса герпеса с несколькими структурами ретикулярной формации, в частности с ядрами шва).

|

|

|

Разрушение гигантоклеточного ретикулярного ядра в экспериментальных условиях приводит в основном к поведенческим расстройствам, связанным с тревожностью и эмоциональными нарушениями. Нарушения когнитивных процессов при этом не происходит. Это наблюдение важно с точки зрения ранее выдвигавшихся исходя из сугубо нейроанатомических наблюдений соображений о влиянии ретикулярной формации на когнитивные процессы в основном через изменение эмоционального фона и уровня сознания. В клинических условиях поражение продолговатого мозга, в котором расположено гигантоклеточное ретикулярное ядро, ведет к развитию выраженной очаговой симптоматики. Поскольку ретикулярная формация продолговатого мозга расположена вокруг двойного ядра блуждающего нерва (nucleus ambiquus), чаще всего симптомы поражения гигантоклеточного ретикулярного ядра входят составной частью в альтернирующий синдром Валленберга-Захарченко. Также описывается так называемый ретикулярный миоклонус.

Поражение голубого пятна в экспериментальных условиях приводит к уменьшению времени бодрствования и немедленному и постоянному подавлению парадоксальной фазы сна. Наблюдается выраженная гипертония мышц и тремор с атонией жевательных мышц. Впоследствии у животных развиваются псевдогаллюцинации. Через 1 - 2 месяца после разрушения голубого пятна животные погибают при явлениях общего истощения. В клинических условиях синдром голубого пятна встречается редко. Тем не менее, описан симптомокомплекс, связанный с полной гибелью нейронов голубого пятна после перенесенного острого энцефалита. Приводятся данные о возникновении нерегулярного дыхательного ритма с неспособностью координации движений дыхательных мышц, мышц лица и гортани с актом дыхания, что постоянно приводило к механической обструкции дыхательных путей, глазодвигательным нарушениям, окулогирным кризам и тяжелым нарушениям сна. Частичная гибель нейронов голубого пятна у пациентов ассоциируется с деменцией.

Поражение ядра Эдингера-Вестфаля дает синдром Аргайла Робертсона - расширение зрачков и отсутствие прямой и содружественной реакции на свет при сохранной или повышенной реакции на конвергенцию и аккомодацию. Описано появление данного синдрома при синдроме Баннварта, имеются подробные его описания при эпидемическом энцефалите. Несколько реже встречается обратный, или извращенный синдром Аргайла Робертсона: при исчезновении реакции зрачков на конвергенцию и аккомодацию реакция на свет сохранена. Этот симптомокомплекс характерен для энцефалита Экономо. При поражении ретикулярного ядра тройничного нерва у пациента наблюдается выпадение чувствительности вокруг носа и рта. При очаговом процессе в области нижних отделов ядер тройничного нерва имеет место анестезия боковых областей лица.

Таким образом, нарушение функции различных центров РФ играет важную роль среди поражений ствола, которое приводит к развитию характерной симптоматики: нарколепсии/катаплексии, опсоклонуса/миоклонуса, центральных нарушений дыхания и артериального давления. Локализация очагов в ретикулярной формации, как правило, приводит к выраженному неврологическому дефициту и часто заканчивается летальным исходом. Это требует от невролога повышенного внимания при возникновении вышеописанного симптомокомплекса либо его компонентов, поскольку центральные нарушения дыхания и кровообращения могут привести к внезапной смерти пациента.

Сугубо клиническая диагностика поражения ретикулярной формации периодически встречает затруднения, в частности, определить нарушения сна у пациента в коме не представляется возможным. МРТ головного мозга также может не выявлять мелкие очаги в стволовых структурах. Это определяет повышение интереса к методикам функциональной диагностики. Наиболее перспективной методикой в изучении функции ретикулярной формации у человека является транскраниальная магнитная стимуляция в сочетании с комплексом вызванных потенциалов головного мозга (акустическими, зрительными и соматосенсорными).

6.Варолиев мост: строение, функции, расположение

Ткани головного мозга представлены широким перечнем образований. По своему строению это едва ли не самая сложная часть человеческого организма, что обуславливает широкий характер деятельности центральной нервной системы. При оценке строения можно выделить несколько областей ЦНС в этой локализации.

В основании церебральных структур расположен так называемый ствол головного мозга. Он обеспечивает группу жизненно важных функций: от дыхания и сердечной деятельности и до терморегуляции. Любые повреждения или нарушения работы приводят к тяжелой инвалидности или смерти.

Варолиев мост — это составная часть ствола, расположенная между средним и продолговатым мозгом, которая обеспечивает нормальную проводимость нервных импульсов и дает возможность выполнять ряд произвольных действий.

Отвечает за некоторые функции высшей деятельности. Его повреждения, например, на фоне травмы, инсульта, приводят к критическим нарушениям работы всего организма.

Диагностика поражений этой анатомической структуры представляет определенные сложности из-за глубокой и «неудобной» локализации. Единственным надежным способом обследования считается МРТ или реже компьютерная томография.

Строение

Варолиев мост располагается на уровне ствола головного мозга и условно в его анатомии выделяют две основных области.

- Верхняя часть. Состоит из серого вещества и включает в себя несколько пар черепных нервов (с 5-го по 8-ой). Это собственно функциональная структура.

- Нижняя или основание — обеспечивает проводимость сигналов, выступает транспортным путем для естественных импульсов.

На уровне верхней части моста расположена ретикулярная формация. Она представлена большим скоплением волокон, которые позволяют всей ЦНС функционировать слаженным образом.

В основании расположен плотный слой толстых проводящих тяжей. Они представляют собой по три ножки с каждой стороны, соединены с мозжечком и дают возможность работать экстрапирамидной системе.

Ниже Варолиева моста находится продолговатый мозг, в верхней части — средний.

Есть некоторые отличия в структуре названного образования у детей и взрослых. При оценке у пациентов до 8 лет обнаруживается полное отсутствие миелиновой оболочки, что считается нормальным явлением.

Оформление этой части головного мозга наблюдается в ранний подростковый период. Анатомия моста сложная, что объясняется необходимостью осуществлять ряд действий со стороны ЦНС.

Какие функции выполняет мост

Мост головного мозга отвечает за несколько важных форм активности.

Среди таковых:

- Рефлекторные автоматические и произвольные движения глаз и барабанной перепонки в ответ на громкие звуки, также тканей ротовой полости (небо). Любое нарушение заканчивается проблемами.

- Способность к целенаправленной двигательной активности. Поскольку мост в мозге обеспечивает функционирование мозжечка, при любом повреждении наблюдаются проблемы с возможностью управлять телом.

- Восприятие вестибулярных раздражителей. В данном случае речь идет о способности воспринимать свой организм как единой целое, его ориентацию и расположение в пространстве, отвечать на любые изменения окружающих условий, также гасить лишние движения (например, при резком торможении в общественном транспорте, спотыкании и пр.). При поражении отмечается нарушение координации. Возможности ориентироваться в пространстве.

- Обеспечение обонятельной функции. Мост обладает этой способностью частично. Также за нее отвечают другие подкорковые скопления.

- Нормальная иннервация кожи и слизистых оболочек лица.

- Варолиев мост участвует в формировании сна. Это сложная и слаженная работа сразу нескольких церебральных образований. Любые нарушения немедленно приводят к проблемам с ночным отдыхом. Пациент становится вялым, проявляются астенические процессы.

- В функции Варолиева моста входят акты жевания и глотания. Жизненно необходимые для питания, дыхания.

- Собственно от работы этой структуры зависит и способность организма к нормальному газообмену. В отсутствии адекватного проведения импульсов начинаются проблемы, вплоть до расстройств летального характера.

Базовые действия выполняются нервными тканями постоянно. Даже незначительные изменения заметны сразу же.

Варолиев мост является частью ствола головного мозга, потому отклонения в его деятельности становятся косвенной причиной дисфункции всего этого образования.

Вероятны осложнения вплоть до стремительных, смертельных. Качественная медицинская помощь возможна не всегда из-за сложной локализации структур и непростого строения.

7.Мозжечок, строение, расположение, центры

Мозжечок находится в задней черепной ямке, образуя часть крыши четвертого желудочка и отделяясь от затылочных долей полушарий большого мозга твердой мозговой оболочкой (наметом мозжечка).

Состоит мозжечок из двух noлушарий (коорд.движений кон-тей-мшца антогонисты-динамика) и червя(сохронение ровновесия-статика-атаксия). Наруж.его пов-сть представлена слоем серого вещества (кора мозжечка). Остальную часть занимает белое вещество (проводящие пути мозжечка), в глубине которою расположены скопления нервных клеток, сгруппированные в центральные ядра мозжечка: зубчатое, пробковидное, шаровидное и ядро шатра.

Ф-ции мозжечка: координация движений, поддержание равновесия, рег-ция мыш.тонуса. При этом червь мозжечка обеспечивает поддержание центра тяжести тела в пределах площади опоры, сохранение равновесия тела. Полушария мозжечка обеспечивают преимущественно координацию движений в конечностях.

Мозжечок связан проводящими путями (ножками мозжечка) с продолговатым мозгом (нижние мозжечковые ножки), мозговым мостом (средние мозжечковые ножки) и средним мозгом (верхние мозжечковые ножки). Мозжечковые функции осуществляются путем координации импульсов из коры головного мозга и информации о положении тела в пространстве, поступающей по восходящим проводникам спинного мозга.

Афферентные пути червя мозжечка представлены собственными дорзальным (пучок Флексига) и вентральным (пучок Говерса) спино-церебеллярными трактами. Первые их нейроны расположены в межпозвонковых узлах. Дендриты этих клеток в составе периферических нервов подходят к рецепторам в мышцах, суставах, связках, сухожилиях, надкостнице. Аксоны первого нейрона в составе заднего корешка вступают в спинной мозг, где и заканчиваются у проприоцептивных клеток, лежащих в основании задних рогов (вторые нейроны). Центральный спино-церебеллярный путь Говерса, находясь вентрально в боковых столбах спинного мозга и совершив дважды перекрест, в составе верхних ножек мозжечка, вступает в червь мозжечка. Дорзальный спино-церебеллярный путь Флексига, проходя позади вентрального пути достигает мозжечок, не совершая ни одного перекреста. Кроме того, в червь мозжечка через нижние ножки проходит часть аксонов от ядер пучков Голля и Бурдаха (глубокая чувствительность) и экстрапирамидной системы.

Эфферентные пути червя мозжечка начинаются, в основном, от кровельного ядра, аксоны которого в составе нижних мозжечковых ножек подходят к вестибулярным ядрам и ретикулярной формации ствола. Аксоны последних формируют вестибуло-спинальный тракт (пучок Левенталя), который направляется в передние и боковые столбы спинного мозга одноименной стороны и заканчивается на клетках передних рогов.

Связь коры головного мозга с мозжечком (афферентные пути полушарие мозжечка) осуществляется через лобно-мостовой (пучок Арнольда) и затылочно-височно-мостовые (пучок Тюрка) пути, входящие в кору полушарий мозжечка через средние ножки с противоположной стороны.

Эфферентные пути полушарие мозжечка начинаются от грушевидных нейроцитов коры мозжечка (первые нейроны), аксоны которых заканчиваются в зубчатом ядре (вторые нейроны). Аксоны последнего выходят в составе верхних мозжечковых ножек и направляются к красному ядру покрышки среднего мозга противоположной стороны. От красных ядер (третий нейрон) часть аксонов направляется в экстрапирамидные ядра и кору большого мозга, а другая часть формирует рубро-спинальный путь (пучок Монакова), который, совершив еще один перекрест, возвращается на свою сторону и располагается в боковых столбах спинного мозга.

Таким образом, кора больших полушарий головного мозга связана с полушариями мозжечка перекрестно, в то время как полушария мозжечка и червь образуют со скелетно-двигательным аппаратом гомолатеральные связи.

8.средний мозг ножки мозга строение расположение центры

Средний мозг – небольшой по величине (всего 2 см) отдел головного мозга, один из элементов мозгового ствола. Располагается между подкоркой и задним участком мозга, находится в самом центре органа. Представляет собой связующий сегмент между верхними и нижними структурами, так как через него проходят нервные мозговые тракты. Анатомически устроен не так сложно, как остальные отделы, но, чтобы разобраться в строении и функциях среднего мозга, его лучше рассматривать в поперечном разрезе. Тогда явно будут видны 3 его части.

Крыша

В заднем (дорсальном) участке находится пластинка четверохолмия, состоящая из двух пар полусферических холмиков. Она представляет собой крышу, размещается над водопроводом, а покрывают ее мозговые полушария. Сверху расположена пара зрительных холмиков. По размерам они крупнее, чем нижние возвышения. Те холмики, что залегают внизу, называются слуховыми. Система связывается с коленчатыми телами (элементами промежуточного мозга), верхние – с латеральными, нижние — с медиальными.

Покрышка

Участок следует за крышей, включает в себя восходящие пути нервных волокон, ретикулярную формацию, ядра черепных нервов, медиальную и латеральную (слуховую) петлю и специфические образования.

Ножки мозга

В вентральном участке лежат ножки мозга, представленные парой валиков. Основная их часть включает структуру нервных волокон, относящихся к пирамидной системе, которая расходится к мозговым полушариям. Ножки пересекают продольные медиальные пучки, в них входят корешки глазодвигательного нерва. В глубине располагается продырявленное вещество. В основании находится белое вещество, по нему тянутся нисходящие проводящие пути. В пространстве промеж ножек расположена ямка, куда проходят кровеносные сосуды.

Средний мозг – продолжение моста, волокна которого тянутся поперечно. Это дает возможность отчетливо увидеть границы отделов на базальной (основной) поверхности мозга. С дорсального участка ограничение происходит от слуховых холмов и перехода четвертого желудочка в водопровод.

Ядра среднего мозга

В среднем мозге серое вещество размещается в виде концентрации нервных клеток, формируя ядра нервов черепа:

- Ядра глазодвигательного нерва располагаются в покрышке, ближе к середине, вентральнее водопровода. Они формируют слоистую структуру, участвуют в возникновении рефлексов и зрительных реакций в ответ на сигналы. Также при образовании зрительных стимулов ядра управляют движением глаз, тела, головы и мимикой. В комплекс системы входит основное ядро, состоящее из крупных клеток, и мелкоклеточные ядра (центральное и наружное).

- Ядро блокового нерва представляет собой парные элементы, находится в сегменте покрышки в области нижних холмиков непосредственно под водопроводом. Представлено однородной массой крупных изодиаметрических клеток. Нейроны отвечают за слух и сложные рефлексы, с их помощью человек реагирует на звуковые раздражители.

- Ретикулярная формация представлена скоплением ретикулярных ядер и сетью нейронов, размещена в толще серого вещества. Помимо среднего центра, захватывает промежуточный и продолговатый мозг, образование связано со всеми отделами ЦНС. Оказывает влияние на двигательную активность, эндокринные процессы, воздействует на поведение, внимание, память, торможение.

Специфические образования

В строение среднего мозга входят важные структурные образования. К центрам экстрапирамидной системы подкорки (совокупности структур, отвечающих за движение, положение тела и мышечную активность) относятся:

Красные ядра

В покрышке, вентральнее серого вещества и дорсальнее черной субстанции, размещаются красные ядра. Их цвет обеспечивает железо, которое выступает в форме ферритина и гемоглобина. Конусовидные элементы тянутся от уровня нижних холмиков до гипоталамуса. Они связаны нервными волокнами с корой мозга, мозжечком, ядрами подкорки. Получив информацию от этих структур о положении тела, конусовидные элементы посылают сигнал в спинной мозг и корректируют тонус мышц, готовят тело к предстоящему движению.

Если связь с ретикулярной формацией нарушается, развивается децеребрационная ригидность. Для нее характерно сильное напряжение разгибательных мышц спины, шеи и конечностей.

Черное вещество

Если рассматривать анатомию среднего мозга в разрезе, от моста до промежуточного мозга в ножке отчетливо видны две непрерывные полосы черного вещества. Это обильно снабжаемые кровью скопления нейронов. Темный цвет обеспечивает пигмент меланин. Степень пигментации напрямую связана с развитием функций структуры. Появляется она у человека к 6 месяцам жизни, максимальной концентрации достигает к 16 годам. Черная субстанция разделяет ножку на отделы:

- дорсальный — это покрышка;

- вентральный участок – основание ножки.

Вещество разделено на 2 части, одна из которых – pars compacta — принимает сигналы в цепи базальных ганглиев, доставляя гормон дофамин в конечный мозг к полосатому телу. Вторая – pars reticulata — передает сигналы к другим отделам мозга. В черной субстанции берет свое начало нигростриарный тракт, который относится к одному из основных нервных путей мозга, инициирующих двигательную активность. Данный участок в основном осуществляет проводниковые функции.

При повреждении черной субстанции у человека появляются непроизвольные движения конечностей и головы, затрудненность в ходьбе. При гибели дофаминовых нейронов происходит снижение активности данного проводящего пути, развивается болезнь Паркинсона. Существует мнение, что при увеличении выработки дофамина развивается шизофрения.

Полость среднего мозга – сальвиев водопровод, длина которого примерно полтора сантиметра. Узкий канал проходит вентральнее от четыреххолмия, окружен серым веществом. Этот остаток первичного мозгового пузыря соединяет полости третьего и четвертого желудочков. В нем находится цереброспинальная жидкость.

Функции

Все участки мозга работают взаимосвязано, вместе создавая неповторимую систему обеспечения жизнедеятельности человека. Основные функции среднего мозга призваны выполнять следующую роль:

- Сенсорные функции. Нагрузку за сенсорные ощущения несут нейроны ядер четыреххолмия. К ним по проводящим путям поступают сигналы из органов зрения и слуха, коры полушарий, таламуса и из других мозговых структур. Они обеспечивают аккомодацию зрения к степени освещенности, изменяя размер зрачка; его движение и повороты головы в сторону раздражающего фактора.

- Проводниковые. Средний мозг играет роль проводника. В основном за данную функцию отвечают основание ножек, ядра и черное вещество. Их нервные волокна соединены с корой и ниже лежащими мозговыми отделами.

- Интегративные и моторные. Получая команды из сенсорных систем, ядра преобразовывают сигналы в активные действия. Двигательные команды дает стволовой генератор. Они поступают в спинной мозг, благодаря чему возможно не только сокращение мышц, но и формирование позы тела. Человек способен поддерживать равновесие при различных положениях. Также совершаются рефлекторные движения при перемещении тела в пространстве, помогающие приспособиться, чтобы не потерять ориентиры.

В среднем мозге находится центр, регулирующий степень болевых ощущений. Получая сигнал от мозговой коры и нервных волокон, серое вещество начинает вырабатывать эндогенные опиаты, которые определяют болевой порог, повышая или понижая его.

Рефлекторные функции

Средний мозг осуществляет свои функции посредством рефлексов. С помощью продолговатого мозга совершаются сложные движения глаз, головы, туловища, пальцев. Рефлексы подразделяются на:

- зрительные;

- слуховые;

- сторожевые (ориентировочные, отвечающие на вопрос «что такое?»).

Еще они обеспечивают перераспределение тонуса мышц скелета. Выделяют следующие типы реакций:

- Статические включают в себя две группы — рефлексы позотонические, что отвечают за сохранение позы человека, и выпрямительные, которые помогают возвратиться в обычное положение, если оно было нарушено. Этот тип рефлексов регулирует продолговатый и спинной мозг, считывая данные с вестибулярного аппарата, при напряжении шейных мышц, органов зрения, рецепторов кожи.

- Статокинетические. Их цель – сохранение равновесия и ориентировки в пространстве во время движения. Яркий пример: кошка, падающая с высоты, в любом случае приземлится на лапы.

Статокинетическая группа рефлексов тоже разделяется на виды.

- При линейном ускорении проявляется лифтовой рефлекс. Когда человек быстро поднимается вверх, напрягаются мышцы-сгибатели, при снижении увеличивается тонус разгибательных мышц.

- Во время углового ускорения, к примеру, при вращении для сохранения зрительной ориентации происходит нистагм глаз и головы: они обращены в противоположную сторону.

Все рефлексы среднего мозга относят к врожденным, то есть безусловным видам. Немаловажная роль в процессах интеграции отведена красному ядру. Его нервные клетки активизируют мышцы скелета, помогают сохранить привычное положение тела и принять позу для выполнения каких-либо манипуляций.

Черная субстанция – участник управления мышечным тонусом и восстановления нормальной позы. Структура отвечает за последовательность актов жевания и глотания, от нее зависят работа мелкой моторики рук и движения глаз. Вещество – фигурант работы вегетативной системы: регулирует тонус кровеносных сосудов, сердечный ритм, дыхание.

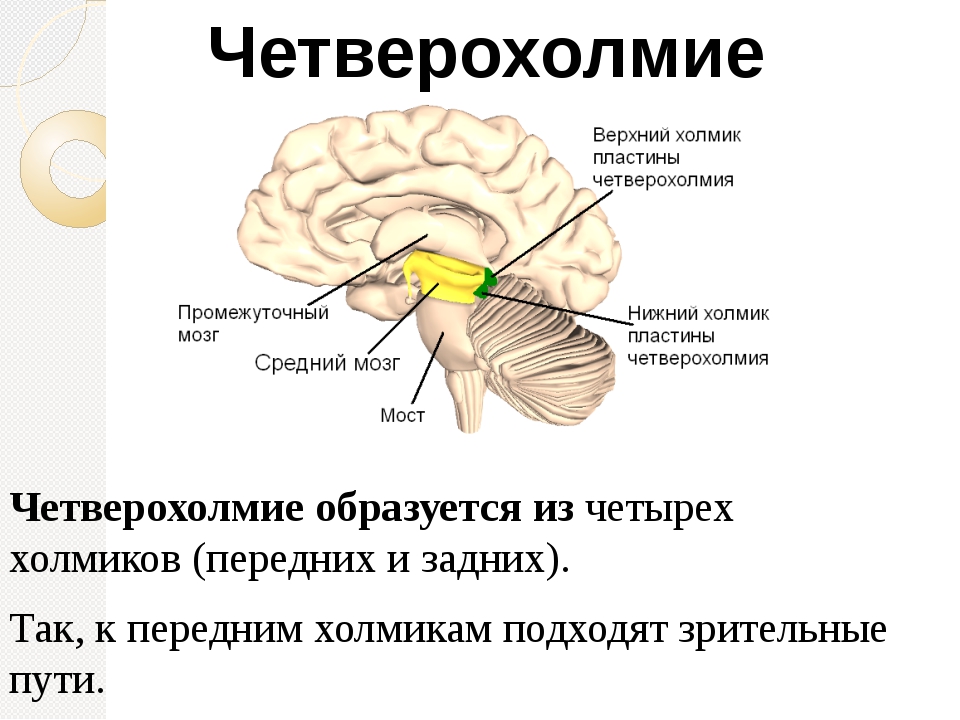

9.Четверохолмие, строение, расположение, функции

Четверохолмие (лат. corpora quadrigemina) — четыре бугра, состоящие из верхнего и нижнего двухолмия, образующие верхнюю стенку среднего мозга птиц и млекопитающих и разделенные крестообразной бороздой. У рыб, амфибий и большинства рептилий имеется лишь одна пара бугров — двухолмие (лат. Corpora bigemina), но у некоторых рептилий позади неё уже возникает вторая пара небольших бугров, достигающая большего развития у вышестоящих форм.

Верхнее двухолмие — подкорковый центр зрения. В нем заканчивается часть волокон зрительной системы. Переднее двухолмие служит центром анализа и координации зрительных сигналов и двигательной активности. Нижнее двухолмие — подкорковый центр слуха. Оно переключает слуховые и частично вестибулярные сигналы на высшие уровни головного мозга. Четверохолмие участвует в осуществлении ориентировочных рефлексов на световые и звуковые раздражители.

Функции четверохолмия: основная функция — организация реакции настораживания и так называемых старт-рефлексов на внезапные, еще не распознанные, зрительные или звуковые сигналы. Активация среднего мозга в этих случаях через гипоталамус приводит к повышению тонуса мышц, учащению сокращений сердца; происходит подготовка к избеганию, к оборонительной реакции.

Четверохолмие организует ориентировочные зрительные и слуховые рефлексы.

У человека четверохолмный рефлекс является сторожевым. В случаях повышенной возбудимости четверохолмий при внезапном звуковом или световом раздражении у человека возникает вздрагивание, иногда вскакивание на ноги, вскрикивание, максимально быстрое удаление от раздражителя, подчас безудержное бегство.

10. Промежуточный мозг, строение, расположение, функции, центры

Промежуточный мозг является конечным отделом ствола и полностью скрыт полушариями. Этот отдел отвечает за некоторые процессы поведения, тут расположен коллектор всех чувствительных путей организма и главный гормональный регулятивный центр. Ограничен:

- Спереди – передняя комиссура (спайка) и терминальная пластинка;

- Сзади – задняя комиссура, комиссура поводка и эпифиз;

- Вверху – мозолистое тело и полушария большого мозга;

Промежуточный мозг и его анатомия непосредственно связаны с выполняемыми функциями. Поэтому хорошее кровоснабжение и близость к ключевым нервным структурам являются важным условием. Промежуточный мозг состоит из следующих функциональных частей:

- Таламус – орган, в котором собираются все сенсорные данные: зрительные, слуховые, обонятельные, тактильные – и затем передаются в кору;

- Метаталамус состоит из коленчатых тел, является подкорковым центром слуха и зрения, анатомически связан с таламусом;

- Субталамус относится к группе базальных ганглиев, он связан с выполнением тонких движений;

- Гипоталамус – центр выработки гормонов, которые контролируют деятельность гипофиза (гипоталамо-гипофизарная система) и подкорковый центр многих поведенческих реакций;

- Эпиталамус – его составляет железа внутренней секреции – эпифиз, или шишковидное тело.

Тут также находится третий желудочек, через который осуществляется отток ликвора и располагаются зрительные тракты, нервы и зрительный перекрест.

Таламус

Таламусы представляют собой парные яйцевидные образования небольшого размера, которые занимают почти весь (80 %) промежуточный мозг. Главной функцией этого отдела является конвергенция (объединение) всех чувствительных путей, их обработка и передача в кору. Также он не пропускает в мозг ненужные сигналы или сигналы низкой степени значимости, что позволяет уменьшить нагрузку на кору. В таламусе находится примерно 40 ядер – скоплений нейронов со специализированными функциями. Они делятся на три группы:

- Специфические (проекционные) переключают сенсорную информацию на кору больших полушарий, модулируют специфический сигнал, по которому мозг определяет, откуда пришло раздражение, и воспринимает его. Так же они обрабатывают болевую информацию (тут расположен высший центр болевой чувствительности), поэтому при поражении таламуса возможно как снижение болевого порога, так и его повышение. С помощью специфических сигналов таламус координирует действия выше лежащих отделов центральной нервной системы;

- Неспецифические связаны с ретикулярной формацией, их функция сопряжена с созданием фонового возбуждения. Они модулируют неспецифические сигналы, которые поддерживают возбуждение нейронов коры, а также принимают участие в формировании эмоций, мимики;

- Ассоциативные связывают между собою различные доли коры головного мозга: височную, теменную, затылочную.

Метаталамус – это медиальные и латеральные коленчатые тела, которые составляют подкорковый центр слуха и зрения, и отвечают за ориентировочные рефлексы. Они связаны с четверохолмием среднего мозга (которое является древним зрительным центром). Их повреждение грозит полной потерей зрения или слуха (при сохранении целостности зрительных и слуховых нервов).

Если говорить о строении промежуточного мозга, нужно выделить также субталамус, который представляет собой ядро Льюиса. Оно прочно связано с экстрапирамидной системой и участвует в системе мышечного контроля и координации тонких движений. Также тут находится неопределенная зона, функции которой неизвестны.

Эпиталамус

Одним из отделов промежуточного мозга является эпиталамус, или шишковидное тело. Находится оно над водопроводом мозга, имеет хорошее кровоснабжение, прикрепляется двумя поводками к холмикам пластинки крыши. Это железа внутренней секреции, которая вырабатывает такие гормоны:

Мелатонин – регулятор суточных ритмов человека. Сбои в его синтезе ведут к бессоннице, раздражительности, сонливости в дневное время суток;

Адреногломерулотропин влияет на выработку надпочечниками альдостерона;

Ингибирующие гормоны тормозят выделение соматотропина и гонадотропина, тем самым задерживая преждевременное половое созревание и гигантизм в детском возрасте.

Гипоталамус

Строение и функции промежуточного мозга предусматривают две основных функции: регуляторную и эндокринную. Непосредственно гипоталамус совмещает эти две функции. Он получает множественные сигналы из различных областей мозга: таламуса, лимбической системы, мозжечка и коры больших полушарий, – а также имеет собственные рецепторы, которые позволяют регулировать тот или иной параметр в организме (например, объем циркулирующей крови или солевой баланс). В нем находятся ядра, отвечающие за регуляцию вегетативных функций, гормональную регуляцию деятельности гипофиза, а также центры различных базовых поведенческих реакций. Все ядра можно разделить на несколько функциональных групп:

- Передняя, или хиазматическая, группа. Сюда входят переднее гипоталамическое, супрахиазматическое, супраоптическое, паравентрикулярное ядра, а также вентролатеральное и половидоморфное ядра. Функции переднего отдела разнообразны: выделение антидиуретического гормона и окситоцина, регуляция теплового обмена (центр теплоотдачи отвечает за расширение сосудов, потовыделение), регуляция водного баланса (при повышении количества солей в крови наступает жажда). Также через переднюю группу осуществляется нисходящее парасимпатическое влияние на органы, что также имеет приспособительный характер: увеличение продукции пищеварительных соков, замедление сердечных сокращений, сужение бронхов, понижение кровяного давления, сужение зрачков. Центр сна также расположен в передней группе ядер. В промежуточном мозге функция передней группы является одной из самых важных. Повреждение этих ядер чаще всего ведет к смерти человека.

- Средняя, или группа ядер среднего бугра. Сюда входят аркуатное, латеральное, дорсомедиальные и вентромедиальные ядра, а также бугорно-сосцевидный комплекс. Они отвечают за половое поведение, регуляцию энергии. Тут расположен центр голода и насыщения. Его разрушение ведет к отказу от пищи или чрезмерному ее потреблению, что одинаково опасно для жизни человека.

- Задняя, или группа ядер сосцевидного тела, включает маммилярные ядра. Эта группа ядер осуществляет нисходящее симпатическое действие на органы: увеличивает ЧСС, угнетает секрецию желудочного сока, расширяет бронхи и повышает кровяное давление, расширяет зрачки. Тут расположен центр пробуждения.

В промежуточном мозге функции гипоталамуса сводятся к поддержанию постоянства внутренней среды – гомеостаза.

Гипофиз

Гипофиз относится к одному из самых важных эндокринных органов организма. Его функция заключается в выработке тропных гормонов, которые, воздействуя на органы-мишени (чаще всего это железы внутренней секреции), регулируют их деятельность. Гипофиз находится в промежуточном мозге, его строение и функции анатомически связаны с гипоталамусом через воронку, образуя гипоталамо-гипофизарную систему. Сам гипофиз лежит в костном образовании – турецком седле. Имеет три части:

- Аденогипофиз (передняя доля) – тут синтезируются тропные гормоны, которые регулируют деятельность желез: тиреотропный, адренокортикотропный, гонадотропный, соматотропный, лютеотропный (пролактин). Из этой части может развиться опухоль гипофиза (ссылка на одну из статей);

- Средняя доля – в ней синтезируются меланоцитостимулирующий гормон, который влияет на пигментный обмен.

- Нейрогипофиз (задняя доля) – здесь запасается антидиуретический гормон и окситоцин, отсюда же эти гормоны выводятся в кровь. Именно эта часть соединена с гипоталамусом через воронку.

Гипофиз называют самой главной железой организма, от её деятельности зависит работа остальных желез внутренней секреции. Поражение этого органа вызывает серьёзные заболевания: акромегалию, гипертиреоз, преждевременное половое созревание.

Третий желудочек

Строение промежуточного мозга предполагает наличие полости, через которую осуществляется отток спинномозговой жидкости (ликвора). Третий желудочек представляет собой узкое щелевидное образование. Он соединён с первым и вторым желудочками посредством монроевых отверстий, с четвертым – через водопровод. Тут находится хорошо развитое сосудистое сплетение. Опухоль этого отдела чревата тем, что промежуточный мозг не сможет правильно выполнять свои функции. Будет нарушен отток жидкости, могут быть сдавлены зрительные тракты и другие органы данного отдела мозга.

Таким образом, можно выделить пять основных функций, которыми обладает промежуточный мозг:

- Регуляция деятельности всех основных желез внутренней секреции;

- Центр адаптации – регулирования температуры, водно-солевого баланса, времени сна и бодрствования, прочих характеристик;

- Нейрогуморальная регуляция – стимуляция или угнетение деятельности желез внешней и внутренней секреции на основе информации из окружающего мира и состояния организма;

- Центр полового влечения и удовольствия;

- Центр формирования защитных рефлексов: кашля, слезотечения, чихания.

11. Проводящие пути головного мозга

Проводящие пути головного и спинного мозга

Импульсы, возникающие при воздействии на рецепторы, передаются по отросткам нейронов к их телам. Благодаря многочисленным синапсам нейроны контактируют между собой, образуя цепи, по которым нервные импульсы распространяются только в определенном направлении от рецепторных нейронов через вставочные к исполнительным (эффекторным). Это обусловлено особенностями синапсов, которые проводят возбуждение только от пресинаптической мембраны к постсинаптической (см. раздел «Нервная ткань», с. ХХ). По одним цепям нейронов импульс распространяется центростремительно от места его возникновения в коже, слизистых оболочках, органах движения, сосудах к спинному или головному мозгу. По другим цепям нейронов импульс проводится центробежно из мозга на периферию, к рабочему органу, мышце или железе. Отростки нейронов, направляющиеся из спинного мозга к различным структурам головного мозга, а от них – в обратном направлении к спинному, образуют пучки, соединяющие между собой различные нервные центры. Эти пучки и составляют проводящие пути.

Проводящие пути – это совокупность тесно расположенных нервных волокон, проходящих в определенных зонах белого вещества головного и спинного мозга, объединенных общностью строения и функции. В спинном и головном мозге выделяют три группы нервных волокон: ассоциативные, коммиссуральные и проекционные. Ассоциативные нервные волокна (короткие и длинные) соединяют между собой группы нейронов (нервные центры), расположенные в одной половине спинного или головного мозга. Коммиссуральные (спаечные) нервные волокна связывают аналогичные центры (серое вещество) правого и левого полушарий большого мозга, образуя мозолистое тело, спайку свода и переднюю спайку. Мозолистое тело соединяет между собой новые, более молодые отделы коры большого мозга правого и левого полушарий. Различают восходящие и нисходящие проекционные нервные волокна (проводящие пути). Восходящие пути связывают спинной мозг с головным, а также ядра мозгового ствола с базальными ядрами и корой большого мозга. Нисходящие пути идут в обратном направлении. По восходящим проекционным путям (они афферентные, чувствительные) к коре большого мозга поступают нервные импульсы, возникшие в результате воздействия на организм различных факторов внешней среды, включая импульсы, идущие от органов чувств, опорно-двигательного аппарата, внутренних органов и сосудов. В зависимости от этого восходящие проекционные пути делятся на три группы.

1. Экстероцептивные пути несут импульсы от кожного покрова (болевые, температурные, осязания и давления), от органов чувств (зрения, слуха, вкуса, обоняния) к нейронам коры постцентральной извилины, где находится корковый конец анализатора общей чувствительности.

2. Проприоцептивпые пути проводят импульсы от мышц, сухожилий, суставных капсул, связок. Они несут информацию о положении частей тела, объеме движений, а также импульсы мышечно-суставного чувства к коре постцентральной извилины. Проприоцептивная чувствительность позволяет человеку оценивать положение частей своего тела в пространстве, анализировать собственные сложные движения и дает возможность проводить их целенаправленную коррекцию. Часть волокон этих путей несет проприоцептивные импульсы к мозжечку для коррекции подсознательных движений опорно-двигательного аппарата. Имеются проприоцептивные пути, которые несут в мозжечок информацию о состоянии опорно-двигательного аппарата и двигательных центров спинного мозга.

3. Интероцептивные пути проводят импульсы от внутренних органов и сосудов. Расположенные в них рецепторы воспринимают информацию о состоянии гомеостаза (интенсивности обменных процессов, химическом составе крови и лимфы, давлении в сосудах и т. д.).

В кору большого мозга поступают импульсы по прямым восходящим чувствительным путям и из подкорковых центров. Кора (при участии сознания) управляет двигательными функциями организма непосредственно через пирамидные пути (произвольные движения). Нисходящие двигательные пути являются эфферентными. Они проводят импульсы от коры большого мозга и подкорковых центров к нижележащим отделам центральной нервной системы к ядрам мозгового ствола и к двигательным ядрам передних рогов спинного мозга. Эти пути подразделяются на две группы: пирамидные и экстрапирамидные. Пирамидные (главные двигательные пути) несут через соответствующие двигательные ядра головного и спинного мозга импульсы из коры большого мозга к скелетным мышцам головы, шеи, туловища, конечностей; вторые несут импульсы от подкорковых центров и различных отделов коры к двигательным ядрам черепных и спинномозговых нервов, а затем к мышцам, а также другим нервным центрам ствола головного мозга и спинного мозга. Главный двигательный, или пирамидный, путь представляет собой систему нервных волокон, по которым произвольные двигательные импульсы от пирамидных клеток Беца, расположенных в коре предцентральной извилины, направляются к двигательным ядрам черепных нервов и передним рогам спинного мозга, а от них к скелетным мышцам. Все пирамидные пути являются перекрещенными.

Экстрапирамидные проводящие пути имеют множество связей со стволом мозга и с корой большого мозга, которая контролирует и управляет экстрапирамидной системой. В связи с этим общим началом экстрапирамидных путей можно считать кору полушарий большого мозга, а местом где они оканчиваются, – двигательные ядра мозгового ствола и передних рогов спинного мозга. Влияние коры большого мозга осуществляется через мозжечок, красные ядра, ретикулярную формацию, вестибулярные ядра. Кора большого мозга осуществляет управление функциями мозжечка, участвующего в координации движений.

12. Оболочки головного мозга,межоболочечные пространства

Головной мозг покрыт тремя оболочками (memnges) — твердой, паутинной и мягкой. Оболочки головного мозга являются продолжением оболочек спинного мозга.

Твердая оболочка головного мозга (dura mater encephali) состоит из двух слоев плотной соединительной ткани Наружный слой непосредственно прилегает к внутренней поверхности костей черепа и является их надкостницей Последняя проникает в отверстия черепа, где образует воронкообразные влагалища для черепных нервов. Внутренний слой, обращенный к мозгу, рыхло связан соединительнотканными нитями с паутинной оболочкой Твердая мозговая оболочка иннервируется веточками тройничного и блуждающего нервов В отдельных местах твердая мозговая оболочка, расщепляясь на два листка, образует синусы (sinus durae matris), являющиеся коллекторами венозной крови

Паутинная оболочка головного мозга (arachnoidea encephali) представляет собой тонкую соединительнотканную мембрану, покрытую эндотелием, расположенную между твердой и мягкой мозговыми оболочками Она связана с мягкой мозговой оболочкой посредством многочисленных отростков, перекладин и тонких нитей, поэтому в области щелей и борозд в подпаутинном пространстве (cavum subarachnoi-dale) образуются полости, иногда достигающие больших размеров,— под-паутинные цистерны (cis-ternae subarachnoidales). К наиболее крупным цистернам относятся: моз-жечково-мозговая цистерна (cisterna cerebellome-dullaris), расположенная между нижней поверхностью мозжечка и задней поверхностью продолговатого мозга; цистерны латеральной ямки большого мозга (cisterna fossae lateralis cerebri) находятся в области одноименной щели; цистерна перекреста (cisterna chiasmatis) — в области зрительного перекреста межножковая цистерна (Cisterna interpe- р„, ^ схема оболочек головного мозга dunculans), расположенная между ножками мозга.

Наружная поверхность паутинной оболочки с прилегающей к ней твердой оболочкой связана рыхло, однако в некоторых местах от нее поднимаются отростки—грануляции паутинной оболочки (granulationes arachnoideales) (пахионовы грануляции), которые входят в твердую мозговую оболочку и вместе с ней во внутреннюю поверхность черепных костей или в пазухи; в этих местах костная ткань рассасывается и образуются небольшие углубления—грануляционные ямки (foveolae granulares), или ямки пахионовых грануляций, которых особенно много возле стреловидного шва крыши черепа. Через грануляции паутинной оболочки подпаутинное пространство сообщается с венозными синусами.

Мягкая оболочка головного мозга (pia mater encephali) непосредственно прилегает к веществу головного мозга. Она чрезвычайно богата сосудами и нервами. Вокруг сосудов она образует влагалища, которые проникают в глубь мозгового вещества. Между таким влагалищем и стенкой сосуда имеется периваскулярное пространство, которое сообщается с одной стороны с подпаутин-ным, с другой — околоклеточным пространством, куда поступает спинномозговая жидкость. Мягкая мозговая оболочка проникает глубоко не только в борозды и щели, но и в полость желудочков, где принимает участие в образовании сосудистой основы (tela choroidea) и сосудистого сплетения (plexus choroideus) желудочков.

2020-05-13

2020-05-13 733

733