Выпишите сначала односоставные, потом двусоставные предложения. Над главными членами сокращенно укажите часть речи.

1) Пахло милым тлением осени. (Л. Славин.) 2) Буду слушать тихую музыку падающей листвы. (В. Карпеко.) 3) В лесу держался запах прелой травы. (В. Солоухин.) 4) Чуде..но пахло рыбой, морскими вод..рослями и смолой. (А. Куприн.) 5) Ночью кают(?)к..мпанию уб..рают букетами из красной осе (н, нн) ей рябины. (Л. Рейснер.) 6) Люблю 1 (не) об(?)ятное море, сияние зимних ночей. (К. Букин.) 7) Снегу намело почти до крыш. 8) Задождило не на шутку. 9) Зима. Метелица метет. Буран влетает в сени. (С. Щипачёв.) 10) В четыре часа ра (с, сс) вело. 11) Ветр..(н,нн)о, прохладно и ясно. 12) Осе (н, нн) ий день шуршал ломкой листвой. (К. Паустовский.) 13) Зеленая площадка, толпящ..йся народ. Объявл..на посадка в (М, м) осковский самолёт. (Л. Ошанин.)

Безличные предложения.

Сделайте разбор двусоставных и безличных предложений и объясните разницу в их употреблении.

1) Позвонки поясничного отдела не имеют рёбер. 2) У Серёжи нет футбольного мяча. 3) У меня нет времени на пустые разговоры. 4) Новорожденные щенки не имеют зубов. 5) Голова крота не имеет ушных раковин. 6) На деревьях уже нет листьев.

|

|

|

После проверки коллективно (всей группой) выполненных заданий учитель говорит:

— Теперь подведите итоги работы по группам с индивидуальными карточками: сложите все оценки, найдите сумму и разделите на число участников группы.

Например: 5+4+4+5+3+3 = 24:6 = 4.

Оценка группы: 4.

— Объявите получившиеся оценки.

Далее учитель с учетом оценок групп за I и II этапы и индивидуальные задания объявляет общие оценки каждой группы, а индивидуальные карточки собирает на проверку и ставит оценку и выполнявшему задание, и проверявшему автору-составителю. Оценки эти объявляются на следующем уроке.

III. Подведение итога урока.

— Подведите итог сегодняшнего урока и скажите, выполнили ли вы цели, поставленные в начале урока.

Домашнее задание: § 186—189 — повторить, выполнить упражнение 467, 469.

Урок 96

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ

Цели: активизировать и закрепить знания учащихся о правилах постановки знаков препинания при однородных членах с обобщающим словом и без него; совершенствовать умение отличать однородные и неоднородные определения.

О б о р у д о в а н и е: схемы расстановки знаков препинания.

Ход урока

I. Организационный момент.

Сообщение темы и цели урока.

II. Повторение изученного материала.

Проверка домашнего задания.

Один учащийся выписывает на доску выполненное дома упражнение 467.

— Расскажите, какой теоретический материал помог справиться с заданием к упражнению 469. Объясните постановку тире в этих предложениях.

|

|

|

— Проверьте теперь вашего одноклассника, правильно ли он выполнил домашнее упражнение. Задайте ему два вопроса по повторенному на прошлом уроке материалу.

Беседа.

— Теперь вспомните и ответьте, какие члены предложения называют однородными.

— Как отличить однородные и неоднородные определения?

— Как могут соединяться однородные члены и как от этого зависит постановка знаков препинания?

— Какие знаки препинания и как ставятся при однородных членах с обобщающим словом?

Обьяснительный диктант.

1. Мила мне русская природа: поля и села, и равнины, и шум колеблемьих лесов, и звон косы в лугу росистом, и пляска с топаньем и свистом. (А.К. Толстой.) 2. Веселый говор, шум торговли, визг поросят, и дудок свист, и смех, и песни, брань и крик — все в гул слилось. (И. Никитин.) 3. Твоя живая тишина, твои лихие непогоды, твои леса, твои луга, и Волги пышные брега, и Волги радостные воды — все мило мне. (Л. Толстой.) 4. В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. (А. Чехов.) 5. Пламя то разгоралось, то затухало, а из шумящей тьмы то выступали в освещенный круг, то отходили обратно во мрак стволы золотых сосен и серебристых берез. (Б. Полевой.) 6. Вьюн необыкновенно почтителен и ласков и одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих. (А. Чехов.) 7. Тут только Ваня заметил, что все люди, которые были вокруг: и батарейцы, и пехотинцы, и две девушки-санитарки со своими сумками, и несколько телефонистов с кожаными ящиками и железными катушками, и один раненый с забинтованной рукой и ногой — все эти люди лежали на земле, а если им нужно было передвинуться на другое место, то они ползли. (В. Катаев.)

— Сколько рядов однородных членов предложения в 6-м предложении? Назовите их.

Работа с учебником.

— Откройте упражнение 470, с. 208 учебника «Практика».

Работа по заданиям к упражнению. Двух учащихся можно вызвать к доске, чтобы они выполнили упражнение на доске: один — 1—2 предложения, схемы к этим предложениям: другой — 3—4 и схемы к этим предложениям. Синтаксический разбор 4-го предложения можно проверить устно во время проверки всего упражнения.

Творческий диктант.

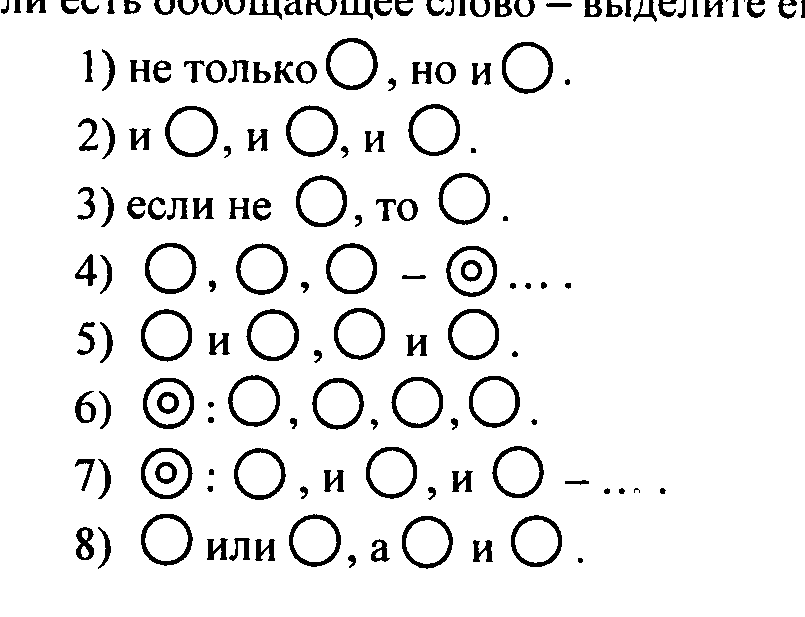

— Я показываю вам схемы постановки знаков препинания при однородных членах предложения, а вы придумайте и запишите соответствующие им предложения. Однородные члены подчеркните, если есть обобщающее слово — выделите его.

Затем учитель в том же порядке показывает схемы, а учащиеся читают записанные ими предложения.

Выборочное письмо.

— Прочитайте записанный на доске текст, соблюдая при этом правильную интонацию однородных и неоднородных определений. (Однородные определения произносятся с перечислшпельной интонацией, неоднородные — без перечисления, плавно.)

Д. Озеро открылось неожиданно под крутым холмом между сосен, окруженное порослью молодых сосен и старой черной ольхи.

Круглое, как чаша, с прозрачной и совершенно спокойной водой, оно отражало весь этот синий и мглистый струящийся день. Каждый куст остролиста, коряги, заросшие хвощом, застенчивые голубые незабудки во мху, стаи мальков, уткнувшахся носами в подводные корни, — все это казалось таким сказочным, что мы говорили вполголоса.

Тень от нависших деревьев падала на воду. Вода в тени казалась необыкновенно глубокой, черной. Палый лист осины лежал на этой воде, как драгоценность, небрежно брошенная юной осенью. Осень была совсем еще молодая, еще в самом начале своей недолгой жизни.

(К. Паустовский.)

— Выпишите в одну колонку однородные определения с определяемым словом, в другую — неоднородные определения с определяемым словом.

|

|

|

— Прочитайте, что вы выписали.

— Какие еще пунктограммы встретились в этом тексте?

— Составьте схему постановки знаков препинания в последнем предложении второго абзаца («Каждый куст...»).

— Какие средства выразительности речи использовал автор в своем тесте?

2020-08-05

2020-08-05 369

369