Железодефицитные анемии характеризуются снижением содержания гемоглобина из-за дефицита железа, связаны с нарушением синтеза порфиринов, талассемии, содержания эритроцитов в результате его нарушения при поступлении, усвоении или патологических потерь.

Этиология. Антенатальные причины:

· нарушение маточно-плацентарного кровообращения, плацентарная недостаточност

· фетоматеринские и фетоплацентарные кровотечения;

· внутриутробная мелена;

· недоношенность, многоплодие;

· глубокий и длительный дефицит железа в организме беременной. Интернатальные причины:

· фетоплацентарная трансфузия;

· преждевременная или поздняя перевязка пуповины;

· интернатальные кровотечения из-за травматических акушерских пособий и (или) аномалий развития плаценты и сосудов пуповины.

Постнатальные:

· недостаточное поступление железа с пищей

· повышение потребности в железе у детей с ускоренными темпами

· повышенная потеря железа из-за кровотечений различной этиологии, нарушения кишечного всасывания

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА (сидеропений) включает несколько синдромов.

• Астено-вегетативный синдром - следствие нарушения функций головного мозга. Маленькие дети с железодефицитной анемией отстают в психомоторном развитии. Они плаксивы, раздражительны, капризны, плохо контактируют со сверстниками. У детей старшего возраста страдает интеллектуальное развитие: снижены память, внимание, интерес к учёбе. Появляются признаки СВД. Возможны мышечные боли и гипотония (в частности - мочевого пузыря), энурез.

• Эпителиальный синдром включает дистрофию и атрофию барьерных тканей (слизистых оболочек, кожи и её производных - ногтей, волос). К трофическим нарушениям легко присоединяются воспалительные изменения. В результате снижается аппетит, возникают извращение вкуса и обоняния (pica chlorotica), дисфагия, диспепсические расстройства, нарушения процессов всасывания в кишечнике, скрытые кишечные кровотечения. Бледность кожи и конъюнктивы выявляют только при значительном снижении концентрации Hb.

• Иммунодефицитный синдром проявляется частыми ОРВИ и ОКИ. Около 70% часто болеющих детей страдают сидеропенией. У них снижен как неспецифический (лизоцим, пропердин и т.д.), так и специфический иммунитет. Показано, что в отсутствие железа IgA теряет свою бактерицидную активность.

• Сердечно-сосудистый синдром наблюдают при тяжёлой железодефицитной анемии. У детей развиваются повышенная утомляемость, низкое АД, тахикардия, снижение тонуса сердечной мышцы, приглушение тонов, функциональный, довольно грубый систолический шум, хорошо выслушиваемый на сосудах («шум волчка») и связанный с гидремией. Возможны головокружения.

• Гепатолиенальный синдром возникает редко, обычно при тяжёлой анемии и сочетании рахита и анемии.

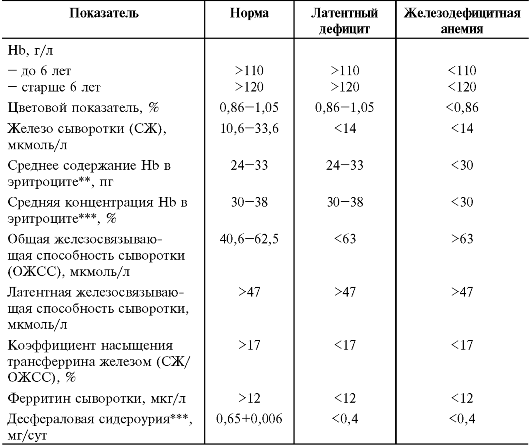

Лабораторные критерии сидеропений представлены в табл. 8-2.

*Определяют содержание в суточной моче железа после введения дефероксамина («Десферала») внутримышечно из расчёта 10 мг/кг.

*Определяют содержание в суточной моче железа после введения дефероксамина («Десферала») внутримышечно из расчёта 10 мг/кг.

ДИАГНОСТИКА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ Диагноз железодефицитной анемии и латентного дефицита железа основывают на изложенных выше лабораторных критериях. Основной показатель - содержание ферритина в сыворотке крови.

При невозможности получить все указанные данные можно ориентироваться на следующие показатели, доступные в любом медицинском учрежде- нии.

• Концентрация Hb.

• Цветовой показатель = [(концентрация Hb, г/л)х3]+(три первые цифры количества эритроцитов без запятой). В норме составляет 0,85-1,05.

• Морфология эритроцитов в мазке периферической крови.

• Результат от лечения препаратами железа при приёме внутрь: через 10-14 дней концентрация Hb повышается ежедневно на 1-4 г/л, содержание ретикулоцитов увеличивается до 3-4% (ретикулоцитарный криз).

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ

v Ранняя анемия недоношенных имеет сложный патогенез и развивается на 1-2-м месяце жизни более чем у половины недоношенных и изредка у доношенных детей («физиологическая» доброкачественная анемия), особенно при неблагоприятном преморбидном фоне. При объективном обследовании отмечают только бледность (при снижении концентрации Hb до 80 г/л). При исследовании периферической крови обнаруживают нормоили гиперхромную норморегенераторную анемию, часто достигающую тяжёлой степени.

Основными причинами развития ранней анемии считают усиленный «физиологический» гемолиз эритроцитов, содержащих HbF, недостаточную функциональную и морфологическую зрелость красного костного мозга, снижение продукции тканевых эритропоэтинов вследствие гипероксии, имевшей место при рождении ребёнка. Большое значение имеет также дефицит многих необходимых для кроветворения веществ, откладывающихся в депо только в последние 2 мес беременности (белок, витамины C, E, группы B, медь, кобальт) и обеспечивающих всасывание, транспорт, обмен и фиксацию железа в молекуле гема, а также стабильность оболочек и мембран эритроцитов. Присутствует и дефицит железа в депо, временно компенсированный текущим гемолизом, но чётко выявляемый путём обнаружения микроцитоза и гипохромии части эритроцитов, снижения концентрации

сывороточного железа и количества сидероцитов в пунктате красного костного мозга. Как только неонатальные запасы железа истощаются, ранняя анемия переходит в позднюю анемию недоношенных.

Лечение ранней анемии вызывает затруднения. Ранее по жизненным показаниям переливали эритроцитарную массу, сейчас с успехом применяют эпоэтин бета (эритропоэтин человека рекомбинантный). Назначают 10 инъекций в дозе 200 ЕД/кг п/к 3 раза в неделю. Одновременно назначают препараты железа (2 мг элементарного железа в сутки), фолиевую кислоту (0,001 г/сут) и витамин E (25 мг/сут в течение 2-3 мес).

v Поздняя анемия недоношенных (конституциональная) развивается на 3-4-м месяце жизни в результате истощения неонатальных запасов железа в депо. Клинические проявления обычно незначительны, лабораторные данные свидетельствуют о преимущественном дефиците железа.

v Алиментарная и инфекционная анемии развиваются во втором полугодии жизни у доношенных детей. В происхождении алиментарной анемии играют роль нарушения вскармливания, одновременно вызы- вающие и дистрофию. Инфекционные заболевания, чаще всего ОРВИ и отиты, обычно способствуют более тяжёлому течению алиментарной анемии. Клинические и лабораторные проявления характерны для преобладания дефицита железа.

v Хлороз редкое заболевание девочек в период полового созревания. Развивается на фоне нарушения режима и эндокринной дисфункции. Проявляется слабостью, повышенной утомляемостью, анорексией, извращением вкуса, головокружениями, иногда обмороками, сердцебиением, болями в эпигастральной области, тошнотой, рвотой, запорами. Характерны «алебастровая», в некоторых случаях с зеленоватым оттенком, бледность кожи, нарушения менструального цикла (олигоили аменорея). Выздоровление обычно самопроизвольное, возможны рецидивы. Лабораторные исследования указывают на преимущественный дефицит железа.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ Дифференциальную диагностику железодефицитной анемии проводят с другими дефицитными анемиями, талассемией и сидеробластными анемиями - свинцовой и пиридоксинзависимой, при которых эритропоэз нарушен в результате нарушения включения железа в гем. Гипохромия эритроцитов в последнем случае сочетается с повышением концентрации сывороточного железа.

• Клинические проявления приобретённой сидеробластной анемии, вызванной свинцовой интоксикацией, более манифестны, чем при железодефицитной анемии: схваткообразные боли в животе, выраженные диспептические проявления, бледность с землистым оттенком, психические и неврологические расстройства. В анализах крови - базофильная зернистость, гипохромия эритроцитов, повышение концентрации сывороточного железа. В анализах мочи определяют аминолевулиновую кислоту.

• При наследственной пиридоксинзависимой сидеробластной анемии синтез гема нарушается на последнем этапе. В гипохромных эритроцитах накапливается свободный протопорфирин, концентрация сывороточного железа повышена, в красном костном мозге много сидеробластов.

• Белководефицитная анемия сопровождается более выраженной бледностью и дисхромией кожи и волос, блефаритами, пастозностью тканей или отёками, анорексией, рвотой, диареей. Концентрация Hb снижена до 40-90 г/л, цветовой показатель в пределах нормальных значений, выражены анизо- и пойкилоцитоз.

• Витаминодефицитная анемия (дефицит витаминов В12, С) проявляется астенизацией, парестезиями, бледностью с лимонно-жёлтым оттенком, субиктеричностью склер, глосситом, афтозным стоматитом, умеренной гепатомегалией. Концентрация Hb снижена, как и содержание эритроцитов, нормо- и гиперхромных, цветовой показатель повышен (более 1,0). Появляются макро-, пойкило- и анизоцитоз, тельца Жолли, кольца Кэбота, мегалобласты, гигантские метамиелоциты. В пунктате красного костного мозга выявляют мегалобластный тип кроветворения.

ЛЕЧЕНИЕ в три этапа (табл. 8-3).Обязательная и наиболее важная составная часть каждого из этапов - приём препаратов железа. Препараты железа в подавляющем большинстве случаев принимают перорально. При лечении ЖДА и латентного дефицита железа, помимо препаратов железа, необходимо соблюдение режима и диеты, сбалансированной по основным ингредиентам; нормализация всасывания железа при его нарушении (например, сочетанное лечение ферментными препаратами при синдроме мальабсорбции), дозированная физическая активность.

| Этапы | Цель | Продолжительность | Средние суточные дозы элементарного железа |

| Устранение анемии | Восстановление нормальной кон- центрации Hb | 1,5-2 мес | До 3 лет - 3-5 мг/кг/сут; от 3 до 7 лет - 100-120 мг/ сут; старше 7 лет - до 200 мг/сут |

| Терапия насыщения | Восстановление запасов железа в ор- ганизме | 3-6 мес | До 3 лет - 1-2 мг/кг/сут; от 3 до 7 лет - 50-60 мг/сут; старше 7 лет - 50-100 мг/сут |

| Поддерживающая терапия | Сохранение нормального уровня всех фондов железа | При кровотечениях из ЖКТ - 7- 10 дней каждый месяц, а у девочекподростков с гиперполименореей - 7-10 дней после каждой менструации | 40-60 мг/сут |

Лечение пероральными препаратами железа. К наиболее часто применяемым соединениям железа относят железа [III] гидроксид полимальтозат и соли двухвалентного железа - сульфат, фумарат, хлорид и глюконат. Для улучшения всасывания соли двухвалентного железа комбинируют с органическими кислотами, аминокислотами и другими соединениями.

• Детям раннего возраста показаны жидкие лекарственные формы, позволяющие более точно дозировать железо (табл. 8-4).

• Детям старшего возраста и подросткам назначают таблетки и капсулы, содержащие железо. В последнее время в основном с профилактической целью применяют комбинированные препараты, содержащие кроме железа витамины и другие микроэлементы (табл. 8-5). Препаратом выбора служит мальтофер, содержащий железо в неионной форме, не вызывающий побочных действий, обладающий приятным вкусом, принимаемый сразу после или во время еды. Его можно добавлять в любые соки и блюда. Остальные препараты принимают между при- ёмами пищи, запивают фруктовыми соками (лучше цитрусовыми). Одновременно принимают возрастную дозу аскорбиновой кислоты.

• Детям старшего возраста и подросткам назначают таблетки и капсулы, содержащие железо. В последнее время в основном с профилактической целью применяют комбинированные препараты, содержащие кроме железа витамины и другие микроэлементы (табл. 8-5). Препаратом выбора служит мальтофер, содержащий железо в неионной форме, не вызывающий побочных действий, обладающий приятным вкусом, принимаемый сразу после или во время еды. Его можно добавлять в любые соки и блюда. Остальные препараты принимают между при- ёмами пищи, запивают фруктовыми соками (лучше цитрусовыми). Одновременно принимают возрастную дозу аскорбиновой кислоты.

Суточную дозу всех препаратов распределяют на три приёма. В начале лечения в течение нескольких дней препараты назначают в половинной дозе для уточнения их индивидуальной переносимости. При отсутствии диспептических явлений и других побочных эффектов переходят к возрастной дозе. Комбинированные препараты, назначаемые с профилактической целью, принимают 1 раз в сутки.

2020-08-05

2020-08-05 194

194