Сигнальным графом называется диаграмма из узлов и направленных ветвей, показывающих передачу сигнала от одного узла к другому. Узлами СГ служат переменные ЭЦ (токи и/или напряжения), ветви характеризуют величину передачи сигнала (рис. П1.1), где в общем случае aki – оператор нелинейный с размерностью проводимости, сопротивления или нулевой. Узлы подразделяются на независимые (источники) и зависимые (стоки и смешанные узлы). Значения переменных в каждом зависимом узле определяются передачами только входящих ветвей

Сигнальным графом называется диаграмма из узлов и направленных ветвей, показывающих передачу сигнала от одного узла к другому. Узлами СГ служат переменные ЭЦ (токи и/или напряжения), ветви характеризуют величину передачи сигнала (рис. П1.1), где в общем случае aki – оператор нелинейный с размерностью проводимости, сопротивления или нулевой. Узлы подразделяются на независимые (источники) и зависимые (стоки и смешанные узлы). Значения переменных в каждом зависимом узле определяются передачами только входящих ветвей

, (П1.7)

, (П1.7)

т.е. любому графу может быть поставлена в соответствие своя система уравнений (рис. П1.2), и наоборот, всякой системе уравнений будет соответствовать тот или иной граф.

т.е. любому графу может быть поставлена в соответствие своя система уравнений (рис. П1.2), и наоборот, всякой системе уравнений будет соответствовать тот или иной граф.

В общем случае СГ подразделяют на нормализованные и ненормализованные, отличающиеся подходом к их построению. Пусть имеется система n линейных уравнений с n неизвестными (П1.8)

(П1.8)

(П1.8)

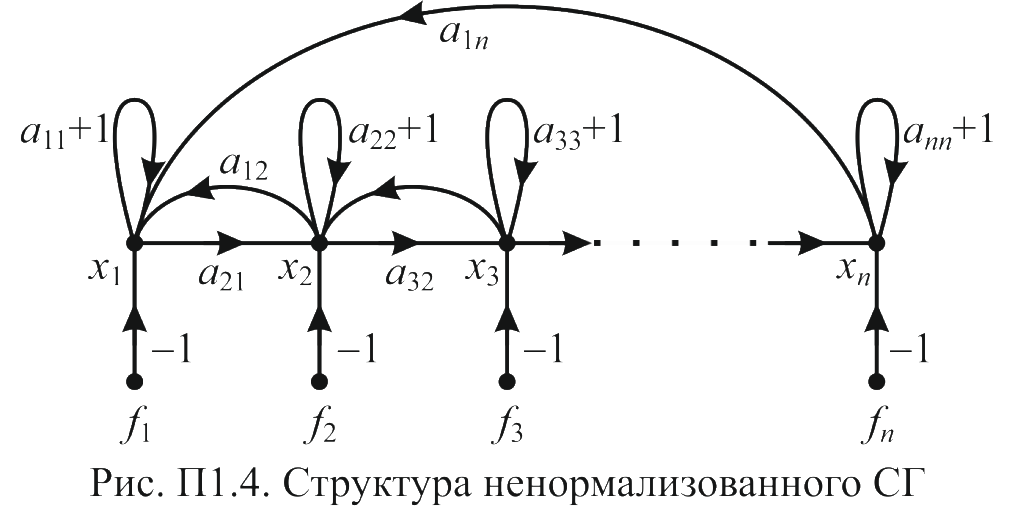

где fi – свободные члены. Для построения СГ, соответствующего этой системе, можно поступить двояким образом. Если выразить x 1, x 2,…, xn напрямую согласно (П1.9), то это приведет к нормализованному СГ (рис. П1.3), характеризующемуся отсутствием петель. Если представить переменные в узлах согласно (П1.10), тогда получится ненормализованный граф (рис. П1.4), характеризующийся наличием петель. Заметим, что нормализованный СГ структурно проще, но передачи его ветвей сложнее. Далее, в случае образования общей схемы ЭЦ из нескольких составных частей и, соответственно, получении конечного графа путем сложения подграфов этих частей, проще использовать ненормализованные СГ. Наконец, все СГ, соответствующие заданной системе уравнений, являются равносильными.

где fi – свободные члены. Для построения СГ, соответствующего этой системе, можно поступить двояким образом. Если выразить x 1, x 2,…, xn напрямую согласно (П1.9), то это приведет к нормализованному СГ (рис. П1.3), характеризующемуся отсутствием петель. Если представить переменные в узлах согласно (П1.10), тогда получится ненормализованный граф (рис. П1.4), характеризующийся наличием петель. Заметим, что нормализованный СГ структурно проще, но передачи его ветвей сложнее. Далее, в случае образования общей схемы ЭЦ из нескольких составных частей и, соответственно, получении конечного графа путем сложения подграфов этих частей, проще использовать ненормализованные СГ. Наконец, все СГ, соответствующие заданной системе уравнений, являются равносильными.

(П1.9)

(П1.9)

(П1.10)

(П1.10)

Иногда перед решением СГ его целесообразно упростить, например, исключив петли или объединив однонаправленные ветви. Для этого используются правила упрощения СГ:

- объединение однонаправленных параллельных ветвей (рис. П1.5 а);

- исключение простого узла (рис. П1.5 б);

- устранение контура на пути (рис. П1.5 в);

- исключение петли (рис. П1.5 г).

Если к узлу с петлей подходит несколько ветвей, то для исключения петли с передачей G нужно все входящие в узел ветви умножить на (1- G)–1, а исходящие ветви оставить без изменения.

2020-10-10

2020-10-10 501

501