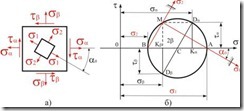

Рис. 3.6

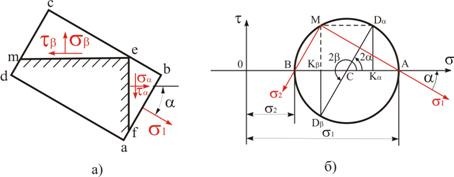

Рис. 3.5

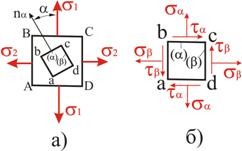

Рис. 3.4

Рис. 3.3

Плоское напряженное состояние.

Рис. 3.2

При исследовании напряженного состояния элементов конструкций наиболее часто приходится иметь дело с плоским напряженным состоянием. Оно встречается при кручении, изгибе и сложном сопротивлении. Поэтому на нем мы остановимся несколько подробнее.

Рассмотрим элемент, грани которого являются главными площадками.

По ним действуют положительные напряжения  и

и  , а третье главное напряжение

, а третье главное напряжение  (направление

(направление  перпендикулярно к плоскости чертежа).

перпендикулярно к плоскости чертежа).

Проведем сечение I – I, которое определит площадку ( ), характеризуемую положительным углом

), характеризуемую положительным углом  . Напряжения

. Напряжения  и

и  по этой площадке будут определяться по формулам:

по этой площадке будут определяться по формулам:

(3.2)

(3.2)

(3.3)

(3.3)

Сжимающие главные напряжения подставляют в эти формулы со знаком «минус», а угол  отсчитывают от алгебраически большего главного напряжения.

отсчитывают от алгебраически большего главного напряжения.

Проведем сечение II – II, которое определит площадку  , перпендикулярную площадке

, перпендикулярную площадке  . Нормаль

. Нормаль  к ней образует с направлением

к ней образует с направлением  угол

угол

.

.

Подставив в формулы (3.2) и (3.3) значения угла  , будем иметь

, будем иметь

; (3.4)

; (3.4)

. (3.5)

. (3.5)

Совокупность формул (3.2) - (3.5) дает возможность находить напряжения по любым взаимно перпендикулярным наклонным площадкам, если известны главные напряжения.

Складывая равенства (3.2) и (3.4), обнаруживаем, что

, (3.6)

, (3.6)

т. е. сумма нормальных напряжений по двум взаимно перпендикулярным площадкам не зависит от угла наклона этих площадок и равна сумме главных напряжений.

Из формул (3.3) и (3.5) видим, что касательные напряжения достигают наибольшей величины при  , т. е. по площадкам, наклоненным к главным площадкам под углом

, т. е. по площадкам, наклоненным к главным площадкам под углом  , причем

, причем

. (3.7)

. (3.7)

Сравнивая формулы (3.3) и (3.5), находим, что

(3.8)

(3.8)

Это равенство выражает закон парности касательных напряжений.

Проведем теперь еще два сечения (рис. 3.3): Сечение ІІІ – ІІІ, параллельное І – І, и сечение ІV – ІV, параллельное ІІ – ІІ. Элемент  , выделенный четырьмя сечениями из элемента

, выделенный четырьмя сечениями из элемента  (рис. 3.4, а), будет иметь вид, показанный на рис 3.4, б. Оба элемента определяют одно и то же напряженное состояние, но элемент

(рис. 3.4, а), будет иметь вид, показанный на рис 3.4, б. Оба элемента определяют одно и то же напряженное состояние, но элемент  представляет его главными напряжениями, а элемент

представляет его главными напряжениями, а элемент  - напряжениями на наклонных площадках.

- напряжениями на наклонных площадках.

В теории напряженного состояния можно разграничить две основные задачи.

Прямая задача. В точке известны положения главных площадок и соответствующие им главные напряжения; требуется найти нормальные и касательные напряжения по площадкам, наклоненным под заданным углом  к главным.

к главным.

Обратная задача. В точке известны нормальные и касательные напряжения, действующие в двух взаимно перпендикулярных площадках; требуется найти главные направления и главные напряжения. Обе задачи можно решать как аналитически, так и графически.

Прямая задача в плоском напряженном состоянии. Круг напряжений (круг Мора).

Аналитическое решение прямой задачи дается формулами (3.2) – (3.5).

Проанализируем напряженное состояние, воспользовавшись простым графическим построением. Для этого введем в рассмотрение геометрическую плоскость и отнесем ее к прямоугольным координатным осям  и

и  . Порядок расчета опишем на примере напряженного состояния, изображенного на рис. 3.5, а.

. Порядок расчета опишем на примере напряженного состояния, изображенного на рис. 3.5, а.

Выбрав для напряжений некоторый масштаб, откладываем на оси абсцисс (рис 3.5, б) отрезки

На  как на диаметре строим окружность с центром в точке

как на диаметре строим окружность с центром в точке  . Построенный круг носит название круга напряжений или круга Мора.

. Построенный круг носит название круга напряжений или круга Мора.

Координаты точек круга соответствуют нормальным и касательным напряжениям на различных площадках. Так, для определения напряжения на площадке, проведенной под углом  (рис. 3.5, а) из центра круга

(рис. 3.5, а) из центра круга  (рис 3.5, б) проводим луч под углом

(рис 3.5, б) проводим луч под углом  до пересечения с окружностью в точке

до пересечения с окружностью в точке  (положительные углы откладываем против часовой стрелки). Абсцисса точки (отрезок

(положительные углы откладываем против часовой стрелки). Абсцисса точки (отрезок  ) равна нормальному напряжению

) равна нормальному напряжению  , а ордината ее (отрезок

, а ордината ее (отрезок  ) – касательному напряжению

) – касательному напряжению  .

.

Напряжение на площадке, перпендикулярной к рассмотренной, найдем, проведя луч под углом  и получив в пересечении с окружностью точку

и получив в пересечении с окружностью точку  . Очевидно, ордината точки

. Очевидно, ордината точки  соответствует касательному напряжению

соответствует касательному напряжению  , а абсцисса точки

, а абсцисса точки  - нормальному напряжению

- нормальному напряжению  .

.

Проведя из точки  линию, параллельную

линию, параллельную  (в нашем случае горизонталь), до пересечения с кругом, найдем полюс – точку

(в нашем случае горизонталь), до пересечения с кругом, найдем полюс – точку  . Линия, соединяющая полюс с любой точкой круга, параллельна направлению нормального напряжения на площадке, которой эта точка соответствует. Так, например, линия

. Линия, соединяющая полюс с любой точкой круга, параллельна направлению нормального напряжения на площадке, которой эта точка соответствует. Так, например, линия  параллельна главному напряжению

параллельна главному напряжению  . Очевидно, что линия

. Очевидно, что линия  параллельна направлению главного напряжения

параллельна направлению главного напряжения  .

.

Обратная задача в плоском напряженном состоянии.

При практических расчетах обычно определяют нормальные и касательные напряжения на некоторых двух взаимно перпендикулярных площадках. Пусть, например, известны напряжения  ,

,  ,

,  ,

,  (рис. 3.6, а). По этим данным требуется определить величины главных напряжений и положение главных площадок.

(рис. 3.6, а). По этим данным требуется определить величины главных напряжений и положение главных площадок.

Сначала решим эту задачу графически. Примем, что  >

> , а

, а  >

> .

.

В геометрической плоскости в системе координат  нанесем точку

нанесем точку  , с координатами

, с координатами  ,

,  и точку

и точку  с координатами

с координатами  ,

, (рис. 3.6, б). Соединив точки

(рис. 3.6, б). Соединив точки  и

и  , находим центр круга – точку

, находим центр круга – точку  - и радиусом

- и радиусом  проводим окружность. Абсциссы точек ее пересечения с осью

проводим окружность. Абсциссы точек ее пересечения с осью  - отрезки

- отрезки  и

и  - дадут соответственно величины главных напряжений

- дадут соответственно величины главных напряжений  и

и  .

.

Для определения положения главных площадок найдем полюс и воспользуемся его свойством. Проведем из точки  линию параллельно линии действия напряжения

линию параллельно линии действия напряжения  , т. е. горизонталь. Точка

, т. е. горизонталь. Точка  пересечения этой линии с окружностью и является полюсом. Соединяя полюс

пересечения этой линии с окружностью и является полюсом. Соединяя полюс  с точками

с точками  и

и  , получим направления главных напряжений. Главные площадки перпендикулярны к найденным направлениям главных напряжений.

, получим направления главных напряжений. Главные площадки перпендикулярны к найденным направлениям главных напряжений.

Используем построенный круг для получения аналитических выражений главных напряжений  и

и  :

:

(3.9)

(3.9)

(3.10)

(3.10)

Формула (3.10) определяет единственное значение угла  , на который нужно повернуть нормаль

, на который нужно повернуть нормаль  , чтобы получить направление алгебраически большего главного напряжения. Отрицательному значению

, чтобы получить направление алгебраически большего главного напряжения. Отрицательному значению  соответствует поворот по часовой стрелке.

соответствует поворот по часовой стрелке.

Если одно из главных напряжений окажется отрицательным, а другое положительным, то их следует обозначать  и

и  . Если оба главных напряжения окажутся отрицательными, то их следует обозначать

. Если оба главных напряжения окажутся отрицательными, то их следует обозначать  и

и  .

.

Лекция 4. Теории прочности. Чистый сдвиг{jcomments on}

Важнейшей задачей инженерного расчета является оценка прочности элемента конструкции по известному напряженному состоянию. Для простых видов деформаций, в частности для одноосных напряженных состояний, определение значений опасных напряжений не представляет особых трудностей. Вспомним, что под опасными напряжениями понимают напряжения, соответствующие началу разрушения (при хрупком состоянии материала) или появлению остаточных деформаций (в случае пластического состояния материала):

или

или

По опасным напряжениям устанавливают допускаемые напряжения, обеспечивающие определенный запас против наступления предельного состояния.

При сложном напряженном состоянии, как показывают опыты, опасное состояние может иметь место при различных значениях главных напряжений  ,

,  ,

,  в зависимости от соотношений между ними. В этом случае вводят гипотезу о преимущественном влиянии на прочность материала того или иного фактора. Предельное значение фактора, определяющего прочность, находят на основании простых опытов (на растяжение, сжатие, кручение).

в зависимости от соотношений между ними. В этом случае вводят гипотезу о преимущественном влиянии на прочность материала того или иного фактора. Предельное значение фактора, определяющего прочность, находят на основании простых опытов (на растяжение, сжатие, кручение).

Выбранная указанным образом гипотеза называется механической теорией прочности.

Рассмотрим классические теории прочности.

2014-02-05

2014-02-05 703

703