Рис. 6. Ценностно-ориентированный метод управления

Рис. 5. Программно-целевой метод управления

Рис. 4. Детерменированный метод управления

Рис. 3. Принцип замкнутого управления

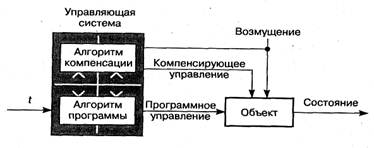

Рис. 2. Принцип компенсационного управления

Рис. 1. Принцип разомкнутого управления

Если данное воздействие отлично от предполагаемого, немедленно последуют отклонения в характере изменения выходных координат, т.е. система окажется незащищенной от возмущений в исходном смысле этого слова. Поэтому подобный принцип используется при уверенности в достоверности сведений об условиях работы системы. Например, для организационных систем подобная уверенность допустима при высокой исполнительской дисциплине, когда отданное распоряжение не нуждается в последующем контроле.

Иногда такое управление называют директивным. Несомненным достоинством такой схемы управления является простота организации управления.

Принцип разомкнутого управления с компенсацией возмущений. Содержание подхода состоит в стремлении ликвидировать ограниченность первой схемы, т.е. нерегулируемое воздействие возмущений на функционирование системы. Возможность компенсации возмущений, а значит, ликвидация недостоверности априорной информации базируется на доступности возмущений измерениям (рис. 2).

Измерение возмущений позволяет определить компенсирующее управление, парирующее последствия возмущений. Обычно наряду с корректирующим управлением система подвергается программному воздействию. Однако на практике далеко не всегда удается зафиксировать информацию о внешних возмущениях, не говоря уже о контроле отклонений параметров системы или неожиданных структурных изменениях. При наличии информации о возмущениях принцип их компенсации путем введения компенсирующего управления представляет практический интерес.

Принцип замкнутого управления. Рассмотренные выше принципы относятся к классу разомкнутых контуров управления: величина управления не зависит от поведения объекта, а представляет собой функцию времени или возмущения. Класс замкнутых контуров управления образуют системы с отрицательной обратной связью, воплощающие базовый принцип кибернетики.

В таких системах заранее программируется не входное воздействие, а требуемое состояние системы, т.е. следствие воздействия на объект, в том числе управления. Следовательно, возможна ситуация, когда возмущение позитивно воздействует на динамику системы, если приближает ее состояние к желаемому. Для реализации принципа априорно находится программный закон изменения состояния системы во времени спр(t), а задача системы формулируется как обеспечение приближения действительного состояния к желаемому (рис. 3). Решение этой задачи достигается определением 'разности между желаемым состоянием и действительным:

∆c(t) = cпр(t) - c(t)

Данная разность используется для управления, призванного свести к минимуму обнаруженное рассогласование. Тем самым обеспечивается приближение регулируемой координаты к программной функции независимо от причин, вызвавших появление разности, будь то возмущения различного происхождения или ошибки регулирования. Качество управления сказывается на характере переходного процесса и установившейся ошибке – несовпадении программного и действительного конечного состояния.

В зависимости от входного сигнала в теории управления различают:

– системы программного регулирования (рассматриваемый случай);

– системы стабилизации, когда с„р(^) = 0;

– системы слежения, когда входной сигнал априорно неизвестен.

Эта детализация никак не сказывается на реализации принципа, но вносит специфику в технику построения системы.

Широкое распространение этого принципа в естественных и искусственных системах объясняется продуктивностью организации контура: задача управления эффективно решается на концептуальном уровне благодаря введению отрицательной обратной связи.

Принцип однократного управления. Широкий круг практически значимых задач предполагает необходимость осуществить однократный акт управления, а именно — принять некоторое решение, последствия которого сказываются длительное время. Разумеется, и традиционное управление можно интерпретировать как последовательность разовых решений. Однако различие все-таки существует: в классической теории управления исходят из того, что воздействие на систему есть процесс, функция времени или параметров состояния, а не однократная процедура.

Принципы организации. Исследование законов организации позволяет не только раскрыть общие и существенные связи в системе организационных отношений, но и установить механизмы их действия и возможности использования. Поэтому обратимся к связизаконов с принципами.

Принципы организации – это общие правила формирования систем в природе и обществе, обеспечивающие упорядоченность и целесообразность функционирования системы. К числу основных универсальных принципов организации, действующих в природе и обществе, сформулированных А. Богдановым, можно отнести:

• принцип цепной связи;

• принцип ингрессии;

• принцип подбора;

• принцип подвижного равновесия;

• принцип слабого звена.

Указанные принципы носят всеобщий характер, поскольку относятся не только к природе, но и к организующей деятельности человека.

Поясним каждый из упомянутых принципов.

Принцип цепной связи означает, что всякое соединение комплексов происходит через общие звенья, образующие цепную связь. Для цепного соединения двух комплексов требуется такое их изменение, чтобы в них образовались общие элементы, соответствующие задаче, решению которой служит данный организационный процесс. Это образование общих элементов достигается за счет некоторого элемента или совокупности элементов, имеющих общие цели или свойства с организуемыми комплексами. Например, формирование стратегических альянсов происходит благодаря общей цели компаний, которые преследуют свои интересы,

Принцип ингрессии означает, что цепная связь образуется путем вхождения способствующих, выступающих в качестве «посредников» комплексов в организуемые. В примере со стратегическими альянсами оно осуществляется посредством соглашения о кооперации, которая, в свою очередь, не предполагает объединения.

Принцип подбора состоит в том, что всякое событие в организации может рассматриваться как сохранение или умножение одних активностей, упрочнение или усиление одних связей, устранение, уменьшение или ослабление других. Любая система стремится закрепить положительные свойства однажды найденного соединения. Усовершенствованный механизм мотивации — пример принципа подбора.

Принцип подвижного равновесия выражается в том, что всякое сохранение форм рассматривается как их подвижное равновесие, а всякое подвижное равновесие – как практическое относительное равенство двух процессов: ассимиляции и диссимиляции.

Принцип слабого звена означает, что система воспроизводима в должном качестве, если обеспечивается устойчивость относительно слабого звена. Самым уязвимым элементом организации является человек, что связано с его непредсказуемостью, постоянной изменчивостью, эгоистичностью, наконец. Сила же каждого субъекта умножается силами окружающих его людей. Поэтому при всей своей рациональности субъект должен обеспечивать развитие самого слабого звена в организации.

Поскольку организация рассматривается нами в статике (как упорядоченное состояние целого), динамике (как процесс по упорядочиванию) и прогрессивном развитии, принципы организации можно разделить на три группы:

1) принципы организационной статики, определяющие правила построения структур;

2) принципы организационной динамики как общие правила формирования организационных процессов;

3) принципы рационализации как общие правила совершенствования статики и динамики организации.

Рассмотренные принципы управления и организации предоставляют исследователю чрезвычайно широкие возможности построения систем управления. С учетом этих принципов рассмотрим методы управления применительно к менеджменту.

3. Методы управления: кибернетический подход

Разделение систем на управляющие и управляемые служит атрибутом кибернетического подхода. Он заключается также в обосновании информационной сущности управления, универсальности законов управления в системах различной природы, в выявлении и организации механизмов обратной связи в системах управления, оптимизации поведения системы на основе обратных связей и в соответствии с заранее определенными целями.

Если основываться на факторах обратной связи, одном из основных атрибутов кибернетического подхода, все изучаемые в менеджменте методы управления можно разделить на детерминированный, программно-целевой и ценностно-ориентированный методы.

Применение детерминированного метода предполагает прежде всего постановку цели. На основе этого разрабатывается программа действий, а затем создается механизм реализации намеченной программы с последующей оценкой полученных результатов (рис. 4).

В этой схеме (см. рис. 4) обратная связь обеспечивает строгое соответствие поведения системы разработанной программе. Назначение обратной связи – выявить отклонения объекта управления для приведения его в состояние, предусмотренное планом. При использовании детерминированного метода управления план выступает в качестве меры оценки (критерия) результатов функционирования системы, а обратная связь обеспечивает условия воздействия на исполнительное звено в случае отклонения от программы.

Достоинствами данного метода являются его простота и эффективность в условиях неизменного состояния внешней среды. Область применения метода в менеджменте – организации бюрократического типа.

К недостаткам метода можно отнести его жесткость, т.е. невозможность перестройки при таких изменениях внешней среды, которые могут привести к противоречию между планом и целью функционирования организации.

Более эффективным в условиях непостоянства внешней среды является программно-целевой метод управления. В научно-методической литературе и на профессиональном жаргоне хозяйственных руководителей определение «программно-целевой» закрепилось давно. Однако следует признать, что фактический смысл этого понятия, как правило, сводится к адресности распределения ресурсов и не относится к методологии управления.

Главное отличие программно-целевого метода от детерминированного заключается в более развитом механизме обратной связи, обеспечивающем не только корректировку поведения системы, но и корректировку самой программы в интересах, достижения цели. Следует подчеркнуть, что речь идет не о произвольной корректировке программы, когда лишь констатируется сложившаяся ситуация, а о корректировке, обеспечивающей достижение цели оптимальным образом при постоянно меняющихся внешних условиях, и с учетом непредвиденных внутренних изменений.

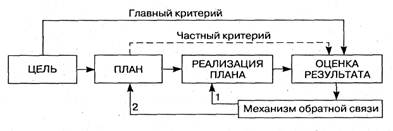

Главным критерием при использовании программно-целевого метода является цель, а не план, как при использовании детерминированного метода. Рассмотрим структуру программно-целевого метода (рис. 5).

Сравнительно развитый механизм обратной связи обеспечивает гибкость управления. Он содержит две петли обратной связи. Первая обеспечивает корректировку поведения системы при ее отклонении от заданного планом состояния и при условии, что план не противоречит цели. Вторая петля предназначена для изменения плана в случае, если в процессе функционирования организации план будет противоречить ее цели. Механизм обратной связи обеспечивает не только фиксацию отклонений и формирование соответствующих управляющих воздействий, но и более сложные действия, связанные с анализом обстоятельств, способствующих возникновению этих отклонений.

Программно-целевой метод служит шагом вперед в поисках таких подходов к управлению, когда на первом месте стоит не формальный контроль за выполнением задания, а создание условий для эффективного функционирования организации.

Разветвленность и большая глубина обратных связей образуют предпосылки к синергетическим тенденциям в организации, ее ориентации на саморазвитие. Программно-целевой метод управления характерен для организаций органического типа, постепенно занимающих в современном менеджменте преобладающее положение по сравнению с организациями бюрократического типа. Он сложнее в реализации, более информационноемкий и предполагает нестандартные организационные структуры. В динамичных рыночных условиях именно эти обстоятельства обеспечивают эффективность метода.

Дальнейшим развитием представлений об управлении является ценностно-ориентированный метод управления (рис. 6).

При использовании этого метода механизм обратной связи содержит три петли, обеспечивающие корректировку поведения системы управления в соответствии с разработанной программой, ее корректировку на основе поставленной цели и изменение.

Таким образом, метод допускает изменения не только плана, но и цели. Хотя цель и является внутренним побуждающим мотивом, определяющим фактором целеполагания служит все же система ценностей. Она представляет собой наиболее устойчивую категорию человеческих отношений, сформировавшуюся на основе долгого опыта практической и интеллектуальной деятельности. Система ценностей одновременно выступает как основа целеполагания и как глобальный критерий управления. Ценностно-ориентированный метод управления включает в себя программно-целевой и детерминированный методы: как частный случай – переход от детерминированного к программно-целевому и от программно-целевого к ценностно-ориентированному методу. Он предполагает не перечеркивание предыдущего, а его качественное развитие. Внутренняя логика этого развития обусловлена в данном случае развитием механизма обратных связей и обоснованием возможностей изменения критериев «план-цель-система ценностей».

Таким образом, ценностно-ориентированный метод применительно к организациям можно рассматривать как модель обобщенной концепции управления. Система ценностей со временем также изменяется, но поиск абсолютного критерия более высокого уровня, чем система ценностей, неизбежно выводит исследователя за пределы науки.

В последнее время появляется много работ, показывающих, что менеджмент, ориентированный на социальную или природную среду, способствует достижению эффективности в деятельности организаций.

Это подтверждает актуальность использования ценностно-ориентированного метода, который, видимо, станет определяющим в менеджменте XXI в.

ТП, как отрасль П-это совок-ть юр.норм, регулир-х труд. и тесно с ним связанные отн-ния. ТП явл.самостоят.отраслью П: 1) она не явл.частью иной отрасли П., имеет свой предмет и метод пр.регулир-я.2) ни одна отр. П, кроме констит. не имеет на дней приоритетов. 3) нормы ТП в ходе регул-ния общ-х отн-ний, вход-х в предмет, не нужд-ся в доп. применении норм любой др.отр.П. Предмет -труд. и тесно с ними связынные отн-ния. Тр.отн-ния -это отн-ния м/у раб-м и раб-лем, основанное на согл-нии о личном выполн-и раб-ком за плату труд.фций, подчинения прав.внутр. труд. распорядка при обеспечении раб-лем условий труда, предусм.труд.зак-вом, колл.дог-ром, соглаш-ми и труддог-ром. Тесно связ-ые отн-ния:1) отн-ния по занятости и труд-ству у данного раб-ля. 2) отн-ния по проф.подгот-ке, перепод-вки и повыш.квалифик. 3)отн-ния по орган-ции труда и управл-ю.4) отн-ния по соц.парт-ству. 5)отн-ния по участию раб-ков и профс-в в установл.условий труда и применении труд.закон-ва 6) отн-ния раб-ля и раб-ка по матер. ответств. 7) отн-ния по надзору и контролю за соблюдением труд.закон-ва м/у органми надзора и контроля и раб-лем. 8)отн-ния по разреш-ю труд.споров. Метод -это комплекс способов пр. регулир-я труда: 1) сочетание импер-го и диспоз-го способов пр.регулир-я 2)рекомендат-е, мягкое регул-ние, путем указания на поведение с-тов, бывает:центр-ный, локал-й. 3) участие профс-в и иных представ.орг.раб-в. 4) своеобразие способов защиты труд. П. раб-в и раб-лей. 5) единство и дефференциация пр.рег-ния, выраж-ся в общих констит. пр-пах. Общая норма-распростр-ся на всех, диф. отражает спец. нормы, кор-е распростран. на отдел.категории гр-н. Система ТП -это сов-сть юр.норм, образующих отрасль с инст-тами, а также подининс-ты.Делится на 2 части: Об. и Ос. Об.ч. вкл.нормы, составл. предмет и задачи ТП, нормы-пр-пы, нормы, опр.прав.статус раб-в и раб-лей, как с-тов, разгранич-и компетенции РФ и её С и МСУ, т.е. нормы общего хар-ра. Ос.ч. вкл.прав.нормы, регул-щие отдел.стороны труд.отн-ний,либо нормы, регул-щие отн-ния непосред.связ-е с труд.

2014-02-05

2014-02-05 716

716