Диагностика

Диагностика стеноза основывается на описанной симптоматике, данных непрямой ларингоскопии, трахеобронхоскопии. Необходимо выяснить причины и места расположения сужения. Для различия ларингеального и трахеального стеноза имеется ряд клинических признаков. При ларингеальном стенозе затруднен по преимуществу вдох, т.е. одышка носит инспираторный характер, а при трахеальном — выдох (экспираторный тип одышки). Наличие препятствия для дыхания в гортани вызывает хрипоту, в то время как при сужении в трахеи голос остается чистым. Дифференцировать острый стеноз следует с ларингоспазмом, бронхиальной астмой, уремией.

Лечение проводится в зависимости от причины и стадии острого стеноза. При компенсированной и субкомпенсированной стадиях возможно применение медикаментозного лечения в условиях стационара. При отеках гортани назначают дегидратационную терапию, антигистаминные средства, кортикостероидные препараты. При воспалительных процессах в гортани назначают массивную анти-биотикотерапию, противовоспалительные средства. При дифтерии, например, необходимо введение специфической противодифтерий¬ной сыворотки.

Наиболее эффективно проведение медикаментозного дестенозирования — комбинации антигистаминных, кортикостероидных и дегидратационных препаратов, схема которой изложена в соответствующих разделах о лечении отека гортани.

При декомпенсированной стадии стеноза необходима срочная трахеостомия, а в стадии асфиксии срочно производится коникотомия, а затем трахеостомия.

По отношению к перешейку щитовидной железы в зависимости от уровня разреза различают верхнюю трахеотомию — над перешейком щитовидной железы, нижнюю под ним и среднюю через перешеек с предварительным его рассечением и перевязкой. Следует отметить, что такое деление является условным. Как правило, рассекается 2-3 полукольца трахеи.

Техника операции (верхняя трахеотомия)

Положение больного обычно лежачее, под плечи необходимо положить валик, чтобы выпятить гортань и облегчить ориентировку. Иногда, при выраженном стенозе, когда лежа дыхание ухудшается, производят операцию в полусидячем или сидячем положении, в тяжелых случаях наступающей асфиксии - даже без анестезии. Обезболивание местное: 1% новокаин с примесью раствора адреналина 1:1000 (1 капля на 5 мл). Прощупывают подъязычную кость, вырезку щитовидного и бугорок перстневидного хрящей. Для ориентировки можно бриллиантовой зеленью отметить срединную линию и уровень перстневидного хряща.

Производят послойный разрез кожи и подкожной клетчатки от нижнего края перстневидного хряща на 6 см. вертикально книзу строго по срединной линии. Рассекают поверхностную фасцию, под которой обнаруживается белая линия - место соединения грудино-подъязычных мышц. Последнюю надсекают и тупым путем раздвигают мышцы. После этого обозревается перешеек щитовидной железы, который имеет коричнево-красный цвет и на ощупь мягкий. Затем по нижнему краю перстневидного хряща производят разрез капсулы железы, фиксирующей перешеек, последний смешается книзу и удерживается тупым крючком. Затем становятся видными кольца трахеи, покрытые фасцией.

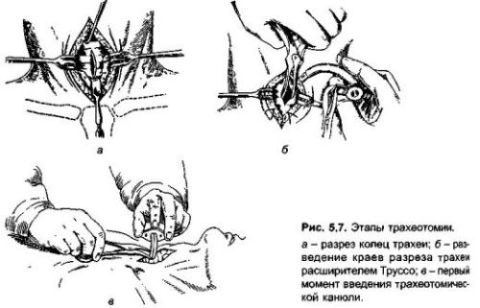

До вскрытия трахеи необходим тщательный гемостаз. Для фиксации гортани, экскурсии которой при асфиксии значительно выражены, вкалывают острый крючок в щитоподъязычную мембрану и фиксируют кверху. Во избежание сильного кашля в трахею вводят через иглу несколько капель 2-3% р-ра дикаина. Остроконечным скальпелем вскрывают 2 и 3 кольца трахеи. Скальпель необходимо вонзать не слишком глубоко (0,5 см), чтобы не поранить заднюю, лишенную хряща, стенку трахеи и прилегающую к ней переднюю стенку пищевода. Края отверстия в трахее раздвигают при помощи расширителя Труссо и вводят соответствующего размера трахеотомическую трубку, которую фиксируют с помощью марлевой повязки на шее.

2014-02-02

2014-02-02 1037

1037