3. Глазные капли, осмотическое давление которых находится в пределах 0,7—1,1 % эквивалентной концентрации натрия хлорида, не изотонируются, так как являются изотоничными.

Глазные капли не изотонируются в случае, если прописаны коллоидные лекарственные вещества (колларгол, протаргол), так как изотонирующие вещества, являясь сильными электролитами, могут вызвать коагуляцию.

Для изотонирования глазных капель применяют натрия хлорид, натрия сульфат, натрия нитрат, кислоту борную, глюкозу с учетом их совместимости с лекарственными веществами. Кислоту борную для изотонирования целесообразно использовать при приготовлении растворов лекарственных веществ, являющихся солями сильных кислот и слабых оснований, так как она не только подавляет их гидролиз, но и оказывает консервирующее действие. Иногда целесообразно для изотонирования применять глюкозу, поскольку она совместима с большим количеством лекарственных веществ.

Изотонирование глазных капель натрия хлоридом, натрия сульфатом и натрия нитратом проводится фармацевтом без указания врача, а борной кислотой и другими веществами — только по согласованию с врачом.

|

|

|

Изотоническая концентрация глазных капель может быть рассчитана всеми теми же методами, что и в растворах для инъекций

(см. с. 501—512).

Отсутствие механических включений. Глазные капли в виде водных растворов лекарственных веществ должны быть тщательно профильтрованы после приготовления, так как наличие взвешенных частиц, волосков и т. п. может повредить роговую и слизистую оболочки глаз.

Глазные капли в аптечных условиях фильтруют через бумажные фильтры из беззольной фильтровальной бумаги, которая не изменяется при стерилизации. При приготовлении глазных капель в больших объемах (внутриаптечные заготовки) их можно фильтровать через стеклянный фильтр № 3 или мембранные — с одновременной стерилизацией (потери раствора при этом составляют 0,5 %).

При серийном приготовлении глазных капель в аптеках целесообразно использовать аппараты для их фильтрования с последующей фасовкой (см. главу 10).

Технология глазных капель. Учитывая требования, предъявляемые к глазным каплям, технология их аналогична технологии инъекционных растворов.

Все лекарственные формы для лечения глазных заболеваний готовят в асептических условиях с соблюдением требований действующих НТД о санитарном режиме в аптеках. Но так как асептические условия приготовления не обеспечивают полной стерильности лекарств, глазные капли и примочки с термостабильными веществами подлежат стерилизации.

Необходимо отметить, что глазные капли должны быть не только стерильно приготовленными, но и сохраняться стерильными в процессе их использования.

|

|

|

Общими в приготовлении глазных и инъекционных лекарственных форм являются вопросы изотонирования, стабилизации, стерилизации и консервирования.

Большое значение для глазных капель имеет соблюдение точности концентрации растворенных веществ. Эти требования возникают в связи с тем, что глазные капли прописываются в небольших количествах.

При приготовлении глазных капель, и главным образом при фильтровании, происходят значительные потери вещества за счет адсорбции его на фильтрующих материалах (через сухой простой фильтр — до 4,7, а через складчатый — до 3 %), а также за счет разбавления исходных растворов при фильтровании их через бумажные фильтры, предварительно промытые водой.

Для того, чтобы максимально уменьшить потерю лекарственного вещества, при приготовлении глазных капель используют следующие технологические приемы.

1. Лекарственное вещество, хорошо растворимое в воде, растворяют в части (половинном количестве) растворителя и фильтруют раствор во флакон для отпуска через промытый стерильной водой для инъекций складчатый фильтр и вату, а затем фильтр промывают оставшимся количеством растворителя. Например:

Rp.: Solutionis Pylocarpini hydrochloridi 1 % 10 ml

Natrii chloridi q.s.,

ut fiat solutio isotonica

Da. Signa. По 2 капли в оба глаза

Глазные капли с хорошо растворимым в воде ядовитым лекарственным веществом.

Вначале производят расчеты, необходимые для проведения изо-тонирования указанного в прописи раствора.

По таблице (см. приложение 4 учебника) определяют изотонический эквивалент пилокарпина гидрохлорида по натрия хлориду, который равен 0,22. Далее находят количество натрия хлорида эквивалентное 0,1 г пилокарпина гидрохлорида:

10 0 22

> пилокарпина гидрохлорида " > натрия хлорида 0,1 пилокарпина гидрохлорида 0,022 натрия хлорида

На 10 мл раствора необходимо натрия хлорида:

x = ^ = 0,09 г. 100

Определяют количество натрия хлорида, необходимое для изото-нирования 1 %-ного раствора пилокарпина гидрохлорида:

0,09 - 0,022 = 0,068 * 0,07 г.

Приготовление ведут в асептической комнате или боксе. Отмеривают 10 мл воды для инъекций. В стерильной сухой подставке в половинном количестве (5 мл) воды для инъекций растворяют 0,1 г пилокарпина гидрохлорида (полученного по требованию) и 0,07 г натрия хлорида. Раствор фильтруют во флакон для отпуска через стерильный, предварительно промытый складчатый фильтр и вату. Промывают фильтр оставшимся количеством воды для инъекций (5 мл). Проверяют качественное и количественное содержание пилокарпина гидрохлорида, а также чистоту раствора. При необходимости фильтруют еще раз через тот же фильтр и вату. Раствор герметически укупоривают и подвергают стерилизации. После стерилизации глазные капли контролируют на отсутствие механических примесей и оформляют к отпуску с дополнительной этикеткой «Обращаться с осторожностью», выписывают сигнатуру, флакон опечатывают.

2. В случаях, когда для растворения лекарственного вещества

недостаточно половинного количества растворителя, тогда вещество

растворяют во всем прописанном количестве растворителя и фильт-

руют в мерный цилиндр через сухой фильтр и вату, а недостающее

количество воды добавляют через тот же фильтр и вату до требуемо-

го объема раствора.

Что касается точности концентрации, то по первому способу будет более точная концентрация, так как для вымывания адсорбировавшегося вещества применяется большее количество воды.

3. Если сухие лекарственные вещества прописаны в количестве

менее 0,05 г, то используют их концентрированные растворы (при-

готовление концентрированных растворов см. с. 250). В этом случае

рассчитанные количества концентрированных растворов и воды

отмеривают во флакон для отпуска, соблюдая условия асептики.

|

|

|

Rp.: Riboflavini 0,001

Acidi ascorbinici 0,02

Kalii iodidi 0,3

Sol. Acidi borici 2 % 10 ml Misce. Da. Signa. По 2 капли 3 раза в день в оба глаза

Раствор является гипертоничным за счет выписанных количеств калия йодида и кислоты борной. Все ингредиенты используются в виде стерильных концентрированных растворов.

В стерильный флакон для отпуска отмеривают 3,3 мл воды стерильной для инъекций, 5 мл 0,02 %-ного раствора рибофлавина в комбинации с кислотой борной 4 %, 0,2 мл 10 %-ного раствора кислоты аскорбиновой, 1,5 мл 20 %-ного раствора калия йодида. Раствор контролируют на отсутствие механических включений и укупоривают под обкатку.

В случае необходимости приготовления внутриаптечной заготовки глазных капель с лекарственными веществами, выписанными в количестве менее 0,05 г, их можно приготовить из сухих веществ, но раствор в этом случае будет готовиться в 10- или 20-кратном количестве. Например:

Rp.: Riboflavini 0,002

Acidi ascorbinici 0,2

Solutionis Kalii iodidi 2 % 10 ml Glucosi q.s., ut fiat solutio isotonica Misce. Da. Signa. По 2 капли 3 раза в день в оба глаза

Необходимое количество глюкозы безводной для изотонирования прописанного раствора равно 0,11 г.

Раствор готовят в 20-кратном количестве. Следует иметь в виду, что при совместной стерилизации кислоты аскорбиновой с калия йодидом происходит изменение окраски раствора вследствие окислительно-восстановительной реакции.

Поэтому рекомендуется следующий способ приготовления капель: 0,04 г рибофлавина растворяют при нагревании в 200 мл воды для инъекций, раствор охлаждают и растворяют в нем 0,4 г кислоты аскорбиновой, 2,2 г глюкозы, фильтруют и стерилизуют текучим паром при 100 °С 30 минут. После охлаждения раствора в асептических условиях добавляют 4,0 г калия йодида, раствор фильтруют во флаконы по 10 мл, укупоривают и обкатывают металлическими колпачками.

Rp.: Solutionis Riboflavini 0,01 % 10 ml

Acidi ascorbinici 0,05

Misce. Da. Signa. По 2 капли в оба глаза

Прописанные количества лекарственных веществ практически не влияют на осмотическое давление раствора, поэтому его целесообразно готовить на 0,9 %-ном растворе натрия хлорида.

|

|

|

В стерильный флакон отмеривают 3,6 мл воды стерильной для инъекций, 0,5 мл (10 капель) 10 %-ного раствора кислоты аскорбиновой, 5 мл 0,02 %-ного раствора рибофлавина и 0,9 мл 10 %-ного раствора натрия хлорида (или 0,09 г натрия хлорида). Флакон закрывают стерильной резиновой пробкой, просматривают раствор на отсутствие механических включений и укупоривают под обкатку.

Глазные капли с этакридина лактатом следует изотонировать 2 %-ным раствором кислоты борной, так как он несовместим с натрия хлоридом. Хлориды вызывают выпадение осадка этакридина. Технология обычна.

Глазные капли ТИО-ТЭФ. Тиофосфамид прописывается в глазных каплях в концентрации 1:500, 1:1000, 1:2000. Применяется в онкологической практике. Капли готовят, используя в качестве растворителя раствор Рингера.

Глазные капли, содержащие натриевые соли норсульфазола и сульфапиридазина. Для лечения инфекционных заболеваний глаз применяют растворы норсульфазол-натрия 10 % и сульфапирида-зин-натрия 10 и 20 %.

Глазные капли готовят в асептических условиях. При укупори-вании флаконов резиновыми пробками марок И-52, И-51, ИР-119 после стерилизации при 120 °С в течение 8 минут наблюдается изменение цвета раствора норсульфазол-натрия до желто-коричневого цвета, причина которого — его взаимодействие с пробками указанных марок. Для предотвращения непосредственного контакта раствора с пробками следует под них помещать прокладки из нелакированного целлофана (ГОСТ 7730—74), предварительно промытые водой очищенной. Срок годности 10 %-ного раствора норсульфазол-натрия при условии хранения в защищенном от света месте в холодильнике 30 суток, а при комнатной температуре — 10 суток.

Глазные растворы применяются в виде примочек, ирригационных растворов (для орошения в офтальмологии), растворов для очистки, дезинфекции и хранения мягких контактных линз. Требования к глазным растворам в основном такие же, как и к глазным каплям: они должны быть стерильны, стабильны, не содержать механических включений. Требование изотоничности примочек и ирригационных растворов имеет еще большее значение, чем для капель, так как с глазом соприкасается большее количество жидкости.

Технология глазных примочек и промываний аналогична глазным каплям.

Для обработки и хранения контактных линз используются растворы, в состав которых вводят антисептические вещества, неионогенные ПАВ, поливинол, производные целлюлозы, полиэтиленгликоли, изотонические буферные растворители и другие вещества. Например, универсальный изотонический раствор РеНю МультиПлюс от «Бауш энд Ломб» (Италия) содержит кислоту борную, динатрий эдетат, натрий тетраборат и натрий хлорид. Активные компоненты: полиамино-пропил бигуанид 0,0001 %, гидроксиалкилфосфонат 0,03 % и полок-самин 1 %. Препарат очищает, снимает загрязнения, протеиновые и другие отложения с мягких контактных линз, уничтожает патогенные микроорганизмы на их поверхности. Используется для промывки, увлажнения и хранения контактных линз.

Суспензии и эмульсии. Глазные суспензии — это тонкие взвеси лекарственных веществ в водной или масляной среде. Получают их дисперсионным или конденсационным способом. Основное требование как для водных, так и масляных эмульсий — необходимые размеры частиц. Они не должны превышать 30 мкм.

Глазные суспензии приготавливают в заводских условиях. При приготовлении в аптеках готовые суспензии разводят водой.

Глазные эмульсии готовят путем эмульгирования водных растворов лекарственных веществ в стерильных неводных растворителях. Для стабилизации глазных эмульсий используют эмульгаторы смешанного типа.

ГЛАЗНЫЕ МАЗИ (UNGUENTA OPHTALMICA SEU OCULENTA)

Глазные мази предназначаются для нанесения на конъюнктиву глаза закладыванием за нижнее веко при помощи специальных шпателей. Состав мазей разнообразен. Часто встречаются мази с антибиотиками, сульфаниламидными препаратами, ртути оксидом и др. Применяют глазные мази для обезболивания, расширения или сужения зрачка, уменьшения воспалительных процессов и снижения внутриглазного давления.

Конъюнктива глаза является очень нежной оболочкой, поэтому глазные мази выделяются в отдельную группу и к ним предъявляют дополнительные требования:

— глазные мази должны готовиться в асептических условиях;

— мазевая основа не должна содержать каких-либо посторонних примесей, должна быть нейтральной, стерильной, равномерно распределяться по слизистой оболочке;

— лекарственные вещества в глазных мазях должны находиться в оптимальной степени дисперсности во избежание повреждения слизистой оболочки;

— глазные мази должны легко и самопроизвольно распределяться по влажной слизистой оболочке.

Ассортимент основ, применяемых для глазных мазей, незначителен и расширяется очень медленно. Чаще всего используют вазелин сорта «для глазных мазей». Он довольно устойчив к воздействию внешней среды, индифферентен по отношению ко многим лекарственным веществам, не обладает раздражающими свойствами. И тем не менее как самостоятельная основа он не совсем удобен, так как плохо смешивается со слезной жидкостью.

Если в рецепте не указана основа, то при отсутствии утвержденной НТД на данную пропись, в соответствии с ГФ XI применяют основу, состоящую из 10 частей ланолина безводного и 90 частей вазелина («Для глазных мазей»), не содержащего восстанавливающих веществ.

В данной основе ланолин способствует фиксации мази на слизистой, а также более полному всасыванию лекарственных веществ. Компоненты сплавляют в фарфоровой чашке при нагревании на водяной бане. Расплавленную основу процеживают через несколько слоев марли (в сушильном шкафу при температуре 90—100 °C) и фасуют по 10,0 г в сухие простерилизованные банки, укупоривают и стерилизуют в воздушном стерилизаторе при 180 °C в течение 30 минут или при 200 °C в течение 15 минут. Готовую глазную основу хранят в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C в течение 2 суток или при 3—5 °C — 30 суток.

При отсутствии вазелина «Для глазных мазей» очищают обычный вазелин: к расплавленному вазелину в эмалированной посуде добавляют 2 % активированного угля и нагревают смесь до 150 °C при периодическом помешивании в течение 1—2 часов. Горячий вазелин фильтруют через бумажный фильтр и разливают в стерильные банки. Проводят химический анализ на отсутствие органических примесей. Очищенный таким образом вазелин не имеет запаха, слегка желтоватого цвета.

Использование в качестве основы для глазных мазей свежеприготовленной глицериновой мази не всегда целесообразно, так как она обладает сильным водоотнимающим эффектом и связанным с ним раздражающим действием. Другой недостаток мази — быстрый си-нерезис при хранении.

В последнее время в качестве основ для глазных мазей предложены гели некоторых высокомолекулярных соединений (камеди, натрия альгинат, натрия-карбоксиметилцеллюлоза и др.). Основы гидрофильны, поэтому хорошо распределяются по слизистой оболочке глаза, легко отдают лекарственные вещества. Но эти основы обладают существенным недостатком — быстро подвергаются микробной порче, и поэтому нуждаются в добавлении консервантов.

Не следует применять в качестве основ для глазных мазей быстро прогоркающие жиры, так как они оказывают раздражающее действие; мыльные основы, которые, благодаря поверхностно-активным свойствам, резко понижают поверхностное натяжение и оказывают раздражающее действие; желатиновые основы, являющиеся хорошей питательной средой для микроорганизмов.

Применение полиэтиленоксида или гликольсодержащих сред не рекомендуется из-за резкого перепада осмотического давления. Эмульсионные основы типа М/В мало пригодны из-за сильного затуманивания зрения. Считается, что для достижения оптимального эффекта на эмульсионных основах предпочтительнее готовить суспензионные мази, поскольку растворение лекарственных веществ в водной фазе эмульсионных основ может вызвать их последующую рекристаллизацию. Кроме того, водосодержащие основы в глазных мазях подлежат стабилизации.

Технология глазных мазей аналогична технологии обычных мазей, но с соблюдением условий асептики. Все вспомогательные материалы, мазевую основу, лекарственные вещества, выдерживающие действие высокой температуры, банки для отпуска стерилизуются по способам, указанным в ГФУ.

Необходимость асептических условий приготовления связана с тем, что мази могут являться подходящей средой для существования микроорганизмов. Различные бактерии, бациллы, плесневые и дрожжевые грибы были обнаружены в нестерильных мазях с атропина сульфатом, пилокарпина гидрохлоридом, ксероформом, ртути оксидом желтым. Следует отметить, что некоторые сульфаниламидные лекарственные вещества, входящие в состав мазей, не оказывают бактериостатического действия на сапрофиты и патогенные микроорганизмы. Микроорганизмы попадают в мази из вспомогательных веществ, главным образом, из нестерильных основ. Это объясняется тем, что углеводы, жиры, масла, жироподобные и особенно гидрофильные вещества являются хорошей средой не только для сохранения попавших в них микроорганизмов, но и для размножения некоторых из них. Поэтому при приготовлении глазных мазей так же, как и глазных капель, целесообразно добавление консервантов, о чем имеются указания в ГФУ и в фармакопеях зарубежных стран. С этой целью предложены бензалкония хлорид 1:1000, смесь нипагина (0,12 %) и нипазола (0,02 %), 0,1—0,2 % кислота сорбиновая и другие консерванты, разрешенные к медицинскому применению.

Важным фактором при приготовлении глазных мазей (так же, как и дерматологических) является достижение оптимальной степени дисперсности вводимых лекарственных веществ (см. с. 389). Необходимую дисперсность веществ достигают путем предварительного растворения или тщательного растирания их с небольшим количеством жидкости, подходящей к основе.

Вещества, растворимые в воде (соли алкалоидов, новокаин, протаргол, колларгол, резорцин, цинка сульфат и др.), растворяют в минимальном количестве свежеприготовленной стерильной воды для инъекций, а затем смешивают с мазевой основой. Для ускорения растворения протаргол целесообразно предварительно смочить несколькими каплями глицерина.

Вещества, нерастворимые или труднорастворимые в воде и основе (ртути оксид желтый, каломель, ксероформ, цинка оксид, меди цитрат и др.), вводят в состав глазных мазей в виде мельчайших порошков после тщательного растирания их с небольшим количеством жидкого парафина, глицерина, воды или части расплавленной основы, если лекарственных веществ больше 5 %. Выбор жидкости зависит от применяемой основы.

Вещества, растворимые в основе, растворяют в подходящей к основе жидкости или в части расплавленной основы, если их более 5 %.

Частная технология глазных мазей. Рецептура глазных мазей разнообразна. В основном это двухфазные и более сложные дисперсные системы.

Rp.: Hydrargyri oxydi flavi 0,5

Olei Vaselini 0,5

Vaselini 20,0

Lanolini 4,0

Misce, fiat unguentum

Da. Signa. Мазь ртутная желтая

Глазная мазь суспензионного типа с содержанием твердой фазы до 5 %, в состав которой входит сильнодействующее окрашенное вещество — ртути оксид желтый.

Мазь готовят в асептических условиях. В стерильной ступке тщательно растирают 0,5 г ртути оксида желтого в сухом виде, затем с маслом вазелиновым (0,5 г добавляют каплями откалиброванной пипеткой). Затем по частям добавляют простерилизованные вазелин и ланолин безводный, заранее отвешенные на стерильную пергаментную капсулу. Все тщательно смешивают до однородности. Проверяют качество приготовленной мази согласно НТД. Отпускают в баночке из темного стекла.

ППК

|

| № рецепта 0,5 gtts XV (0,1 = 3 кап.) |

Дата

Hydrargyri oxydi flavi

Olei Vaselini gt

Vaselini pro oculi sterile Lanolini anhydrici sterile

Addita aseptice

Приготовил:

Проверил:

| общ |

тб = 25,0

(подпись) (подпись)

Иногда официнальные мази выписывают без указания основы и составных компонентов, например:

Rp.: Unguenti Hydrargyri oxydi flavi 10,0 Da. Signa. Мазь ртутная желтая

В этом случае мазь готовят на той основе, которая указана в НТД. Количество ингредиентов определяют в соответствии с фармакопейной прописью:

Ртути оксида желтого Вазелинового масла поровну 2 части Вазелина (сорта «Для глазных мазей») 80 частей Ланолина безводного 16 частей.

Расчеты: Ртути оксида желтого 0,2 г

Вазелинового масла 0,2 г

Вазелина 8,0 г

Ланолина безводного 1,6 г

Rp.: Pilocarpini hydrochloridi 0,2

Vaselini 3,0

Lanolini 3,0

Misce, fiat unguentum

Da. Signa. Глазная мазь

Мазь-эмульсия с ядовитым водорастворимым лекарственным веществом.

В стерильной ступке растирают 0,2 г пилокарпина гидрохлорида с 0,9 мл (18 капель) стерильной воды для инъекций (30 % от массы прописанного ланолина водного) и смешивают с предварительно про-стерилизованными ланолином безводным и вазелином до получения однородной массы. Отпускают в стеклянной банке с навинчиваемой крышкой в опечатанном виде.

Rp.: Unguenti Zinci sulfatis 0,5 % 10,0 Da. Signa. Закладывать за веко

правого глаза 2 раза в день

Мазь-эмульсия с веществом общего списка, растворимым в воде.

В асептических условиях в стерильной ступке растворяют 0,05 г цинка сульфата в нескольких каплях стерильной воды очищенной, добавляют по частям 10,0 г стерильной основы для глазных мазей, тщательно перемешивают. Мазь переносят в простерилизованную стеклянную банку, которую укупоривают навинчиваемой пластмассовой крышкой с простерилизованной прокладкой и оформляют к отпуску.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА, ХРАНЕНИЕ И ОТПУСК ГЛАЗНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

Рациональная упаковка глазных капель — это одно из важнейших условий, обеспечивающих продление срока их годности.

Флаконы и капельницы, предназначенные для отпуска и хранения глазных капель, а также пробки не должны изменять их качество. Они должны быть чистыми, химически стойкими и отвечать требованиям соответствующих ГОСТов или другой технической документации.

Для отпуска и хранения глазных капель применяют флаконы из нейтрального стекла НС-1 (флаконы для антибиотиков) укупоренные резиновыми пробками (И-54 или И-51) под обкатку алюминиевыми колпачками. Такая упаковка при многократном использовании может приводить к микробной контаминации, поскольку вскрытие флаконов сразу приводит к нарушению их стерильности. Упаковка для глазных капель должна обеспечивать стерильность и быть удобной при использовании. Этим требованиям отвечают специальные флаконы с пипетками из полиэтилена, вмонтированными в навинчивающуюся пробку. Наличие стандартной пипетки дает возможность точно и легко дозировать раствор.

Глазные капли, приготовленные в аптеке, оформляют основной этикеткой розового цвета с надписью «Глазные капли» и дополнительными «Хранить в прохладном, темном месте», «Стерильно» или «Приготовлено асептически».

Глазные мази фасуют по 10,0 г в сухие простерилизованные банки типа БВС и укупоривают навинчиваемыми пластмассовыми крышками с простерилизованными пергаментными прокладками. Глазные мази хранятся в соответствии с физико-химическими свойствами веществ, входящих в их состав, при температуре не выше 25 °C или в холодильнике (3—5 °C), в течение 10 суток. Срок хранения мазей пилокарпиновой 1 %, 2 % и тиаминовой 0,5 %, 1 % при температуре 3—5 °C составляет 30 суток.

При отпуске мазей необходимо использовать стерильную тару и обязательно в комплекте со специальной полочкой для нанесения мази. Наиболее удобной формой упаковки являются тубы из олова или алюминия с навинчивающейся крышкой. Наполнение туб производят при помощи специальных простерилизованных приборов, работающих при помощи шприца. Металлические тубы не должны применяться для упаковки мазей, содержащих ингредиенты, способные взаимодействовать с металлами. Они гигиеничны при употреблении и позволяют сохранять стерильность мази более длительное время. Тубы могут быть снабжены навинчивающимися наконечниками, позволяющими вводить мазь за веко. В последнее время все большее распространение получают полимерные материалы для одноразовой упаковки мазей.

Глазные мази оформляют этикетками «Глазная мазь», дополнительными «Хранить в прохладном, темном месте», «Приготовлено асептически».

Оценка качества глазных капель, примочек и мазей проводится в соответствии с нормативной документацией, то есть проверяют рецепт, паспорт, упаковку, оформление, цвет, отсутствие механических включений, отклонения в объеме (растворов) или массе (мази). Глазные мази проверяют по тем же показателям, что и мази дерматологические (см. главу 22).

Контроль качества глазных капель проводится в аптеках при наличии аналитика для всех растворов, а в аптеках без аналитика — для глазных капель с атропина сульфатом, серебра нитратом, пилокарпина гидрохлоридом.

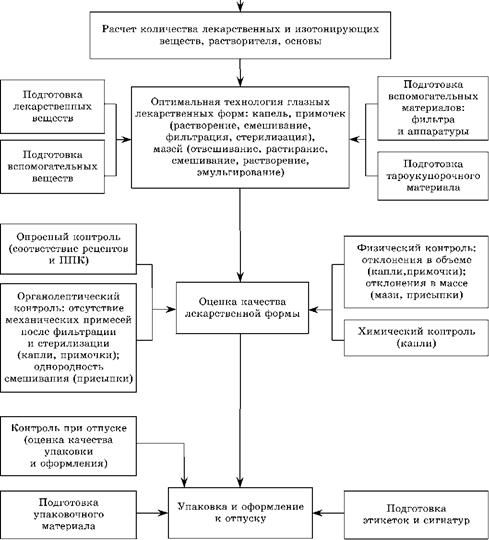

Структурно-логическая схема технологии и контроля качества глазных лекарственных форм приведена на схеме 18.

СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ТЕХНОЛОГИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ГЛАЗНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

Рецептурная пропись

| Проверка правильности прописывания и совместимости ингредиентов, оформление рецептурного бланка | |||||||

| Проверка нормы единоразового отпуска лекарственных средств | Норма | Поступить согласно | |||||

| отпуска завышена | приказу МЗ Украины | ||||||

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЛАЗНЫХ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

С целью совершенствования качества и технологии глазных лекарственных форм для фильтрования, дозирования, упаковки и стерилизации глазных капель должны быть разработаны для эксплуатации в условиях аптек и малых производств малогабаритные высокопроизводительные приборы и аппараты. Качество и эффективность глазных лекарственных форм значительно улучшится путем внедрения новых более совершенных вспомогательных веществ: биоадекватного природного полимера коллагена, полисахарида аубазидана, карбопола (сополимера акриловой кислоты с полиалкилполиэфиром многоатомных спиртов), консервантов, стабилизаторов, буферных растворителей, пролонгаторов и т. д.

Радикальное совершенствование качества глазных капель, растворов, мазей и других форм связано с разработкой упаковок для одноразового применения; созданием лекарственных форм одноразового применения: лекарственные пленки (ГЛП), ламели, аэрозоли, тритурационные таблетки. Каждая из указанных выше лекарственных форм имеет свои преимущества. Так, например, аэрозоли обеспечивают быстрое всасывание лекарственных веществ; ГЛП, ламели (желатиновые овальные диски диаметром 3 мм) способствуют непрерывной и длительной подаче препарата в конъюнктиву глаза.

Для пролонгирования лечебного действия препарата также используются полупроницаемые контактные линзы. Для их изготовления применяют синтетические полимеры, в частности — полигли-церилметакрилат.

К более совершенным и сложным глазным лекарственным формам относятся глазные капли и растворы в лиофилизированном виде, высокодисперсные эмульсии, офтальмологические стержни и другие формы. Офтальмологические стержни предложено изготовлять из акрилового полимера. На один конец стержня длиной 50 мм наносят лекарственное вещество. Стержень упаковывают в воздухонепроницаемую полипропиленовую пленку и стерилизуют с помощью оксида этилена или радиационным методом. Стержень применяют на конъюнктиву глаза в течение 2—3 секунд, при этом тонкий слой лекарственного вещества растворяется в слезной жидкости.

Для применения в офтальмологии вновь предложены пластыри. Например, пластырь для лечения аллергических конъюнктивитов и других заболеваний глаз получают импрегнированием соответствующей подложки раствором кислоты аскорбиновой в буферной смеси натрия гидрокарбоната и кислоты борной.

Совершенствованию технологии глазных лекарственных форм будет способствовать разработка адекватных экспресс-методов контроля.

2014-02-17

2014-02-17 1082

1082