Генераторы на лавинно-пролетном диоде

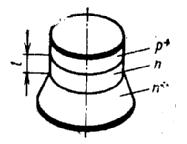

Лавинно-пролетный диод (ЛПД) — это генераторный диод СВЧ с резким p-n-переходом, одна из возможных структур которого изображена на рисунке.

ЛПД изготовляют из кремния или арсенида галлия и применяют на частотах приблизительно от 1 до 150 ГГц. Выходные мощности генераторов на ЛПД — сотни милливатт в миллиметровом диапазоне длин волн и единицы ватт в сантиметровом диапазоне; КПД — от единиц до десятков процентов.

Активные свойства диода основаны на том, что при подаче на диод с p-n-переходом обратного напряжения (превышающего напряжение лавинного пробоя) и его периодическом изменении в области повышенной напряженности электрического поля на границе р+- и n-областей периодически образуются сгустки избыточных носителей заряда, которые, пролетая область дрейфа, отдают свою кинетическую энергию электромагнитному полю.

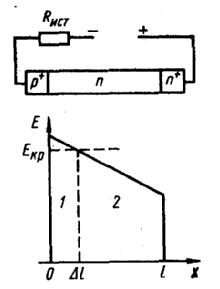

Если к диоду приложено постоянное запирающее напряжение Uо >uкр, где uкр — напряжение лавинного пробоя, то напряженность электрического поля распределена по длине диода.

|

|

|

На границе р+-п образуется участок 1 длиной ∆l повышенной напряженности поля Е > Екр (область лавины) и участок 2 длиной l — ∆l, где Е < Eкр (область дрейфа, или пролетная область).

Если ЛПД поместить в резонатор, то в стационарном режиме колебаний наряду с постоянным к нему оказывается приложенным переменное напряжение частотой, равной резонансной частоте колебательной системы. Режим диода устанавливают таким образом, чтобы часть периода колебаний мгновенное напряжение и было выше критического икр. Тогда в области лавины происходит генерация электронно-дырочных пар. Под действием электрического поля электроны и дырки движутся в противоположных направлениях. Электроны, дрейфуя через пролетную область, участвуют в преобразовании энергии постоянного электрического поля в энергию электромагнитных колебаний, а дырки сразу попадают в р+- область и не принимают участия в энергообмене. Чтобы ЛПД отдавал мощность в колебательную систему (т. е. фазовый сдвиг между колебаниями токаи напряжения первой гармоники был в пределах 90... 270°), необходимо обеспечить определенное соотношение между временем пролета электронов через область дрейфа и периодом колебаний.

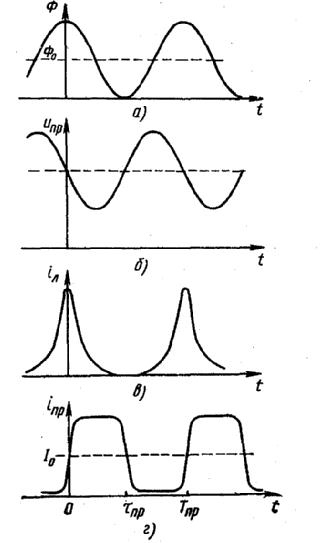

Для пояснения изложенного построим зависимости от времени основных электрических величин, определяющих режим работы ЛПД.

Допустим, что временная зависимость квазимагнитного потока гармоническая:

Ф (t) = Ф0 + Ф1cos wt. Переменное напряжение, приложенное к области лавины, может быть рассчитано по формуле

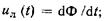

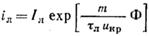

мгновенное напряжение на пролетной области uпр изменяется приблизительно пропорционально uл. Ток лавины iл связан с Ф соотношением

|

|

|

.

.

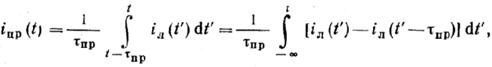

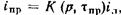

Зависимость тока в пролетной области iпр от тока лавины определяется соотношением, полученным Ридом:

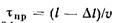

где — время пролета электронов через область дрейфа; v—средняя дрейфовая скорость электронов. Напряженность электрического поля в области дрейфа обычно превышает 20... 30 кВ/см, при этом v — величина, приблизительно постоянная и равная 107 см/с.

— время пролета электронов через область дрейфа; v—средняя дрейфовая скорость электронов. Напряженность электрического поля в области дрейфа обычно превышает 20... 30 кВ/см, при этом v — величина, приблизительно постоянная и равная 107 см/с.

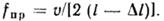

Как видно из зависимостей iл и iпр от t (б, г), колебания напряжения и тока на пролетной области сдвинуты по фазе на π (если не учитывать тока смещения). Этот фазовый сдвиг определяется временем образования лавины (π/2) и временем пролета электронных сгустков через область дрейфа (в оптимальном режиме π/2). Отсюда ясно название диодов: лавинно-пролетные. Из из зависимости iпр от t следует, что колебательная система должна быть настроена на частоту, период которой связан со временем пролета соотношением . Отсюда частота колебаний в оптимальном режиме

. Отсюда частота колебаний в оптимальном режиме

Обычно ∆l≤ l и частота, ГГц,  , где l — в микрометрах. Описанный

, где l — в микрометрах. Описанный

механизм работы ЛПД соответствует так называемому пролетному режиму, в зарубежной литературе называемому режимом IMPATT (Impact Avalanche Transit Time).

На практике частота колебаний может быть отлична от частоты пролетного режима l пр на ±30 %. Это достигается изменением резонансной частоты колебательной системы.

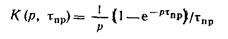

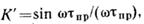

Эквивалентная схема лавинно-пролетного диода может быть получена последовательным соединением эквивалентных схем области лавины и пролетного участка. Чтобы составить схему пролетной области, проанализируем уравнение

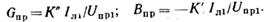

которое представим в виде где

где

— символический коэффициент; р — символ, обозначающий оператор дифференцирования d/dt при анализе временных процессов или jw при анализе периодических процессов частотой w; 1/р означает операцию интегрирования, е-рτпр — операцию сдвига по времени на τпр.

Комплексную проводимость пролетной области (без учета тока смешения) можно записать в виде

где  ,

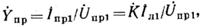

,  — комплексные амплитуды первой гармоники тока и напряжения пролетной области. Так как ток iл синфазен с потоком Ф(t), а напряжение uпр пропорционально dФ/dt, то

— комплексные амплитуды первой гармоники тока и напряжения пролетной области. Так как ток iл синфазен с потоком Ф(t), а напряжение uпр пропорционально dФ/dt, то

где  и

и  - действительная и мнимая части

- действительная и мнимая части  ;

;

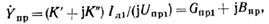

Как было отмечено, в оптимальном режиме тпр = Тпр/2, поэтому  = О,

= О,  = — 2/π. Это означает, что Gпp =

= — 2/π. Это означает, что Gпp = = Ga, Bnр = 0. Таким образом, на частоте генерации пролетная область эквивалентна отрицательной проводимости — |Ga|. В эквивалентной схеме она может быть представлена генератором тока Iпр. Если учесть ток смещения (путем включения емкости Спр), то эквивалентная схема ЛПД может быть изображена в виде

= Ga, Bnр = 0. Таким образом, на частоте генерации пролетная область эквивалентна отрицательной проводимости — |Ga|. В эквивалентной схеме она может быть представлена генератором тока Iпр. Если учесть ток смещения (путем включения емкости Спр), то эквивалентная схема ЛПД может быть изображена в виде

2014-02-09

2014-02-09 1423

1423