ГОРНЫЕ ПОРОДЫ КАК ВМЕСТИЛИЩЕ НЕФТИ И ГАЗА

1. Пористость горных пород

бонатности песчаников менилитовых и эоценовых отложений Бит-ковского газонефтяного и Долинского нефтяного месторождений. По своему происхождению поры и другие пустоты в породе могут быть подразделены на первичные и вторичные.

|

В прошлом столетии Д. И. Менделеев высказал мысль о том, что нефть пропитывает горные породы подобно тому, как вода пропитывает губку. Эта идея подтвердилась в процессе развития нефтяной промышленности. Обычно вода, жидкие и газообразные углеводороды заполняют пустоты в горных породах: поры и трещины.

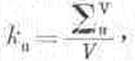

Все тела в природе имеют пустоты или поры, но особенно ото характерно для обломочных пород. Между отдельными частицами, слагающими такую породу, существуют пустоты. Суммарный объем пустот в породе, включая поры, каверны, трещины и т. д., называют общей (абсолютной) или теоретической пористостью. Величина объема нор, выраженная в процентах по отношению ко всему объему породы, называется коэффициентом пористости:

Все тела в природе имеют пустоты или поры, но особенно ото характерно для обломочных пород. Между отдельными частицами, слагающими такую породу, существуют пустоты. Суммарный объем пустот в породе, включая поры, каверны, трещины и т. д., называют общей (абсолютной) или теоретической пористостью. Величина объема нор, выраженная в процентах по отношению ко всему объему породы, называется коэффициентом пористости:

|

|

|

где kn — коэффициент пористости;

2п — суммарный объем всех пустот в породе; V — объем породы.

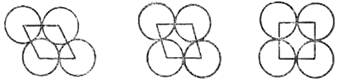

От чего же зависит величина коэффициента пористости в обломочных породах? Рассмотрим тело, состоящее из равновеликих шариков. Коэффициент пористости такого тела, как это доказал К. С. Слихтер в прошлом столетии, не зависит от размера зерен-шариков. Величина объема пор зависит от взаимного расположения зерен и характера их укладки (рис. 32, 33, 34). При наименее плотной укладке равновеликих зерен шарообразной формы коэффициент пористости равен 47,6%. Эта величина является теоретическим максимумом возможного объема пор. Поскольку обломочные породы сложены частицами, не имеющими строго шарообразной формы, и нередко скреплены цементом, объем содержащихся в них пор зависит от формы частиц (табл. 31), степени их сортированности и наличия цемента. На рис. 35 представлены экспериментальные данные об изменении абсолютной (общей) пористости в зависимости от кар-

| Рис. 32. Наиболее плотное расположение зерен. Теоретический объем пор 25,8%. |

| Рис. 33. Расположение зерен [сродней плотности. Теоретический объем пор 36,7%. |

Рис. 34. Наименее-плотное расположение зерен. Теоретический объем пор 47,6%.

Т а б л и ц a 3f

2014-02-17

2014-02-17 649

649