134. КЛИМАТИЧЕСКАЯ И БИОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ

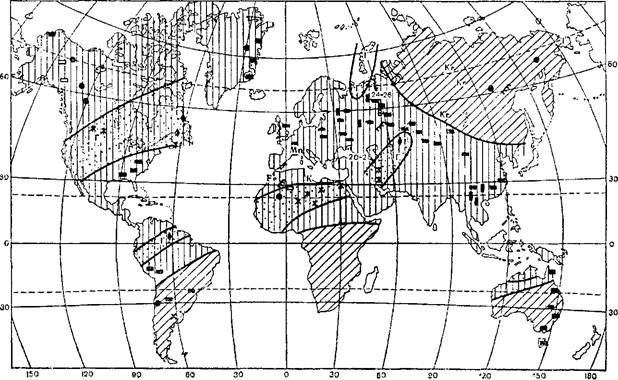

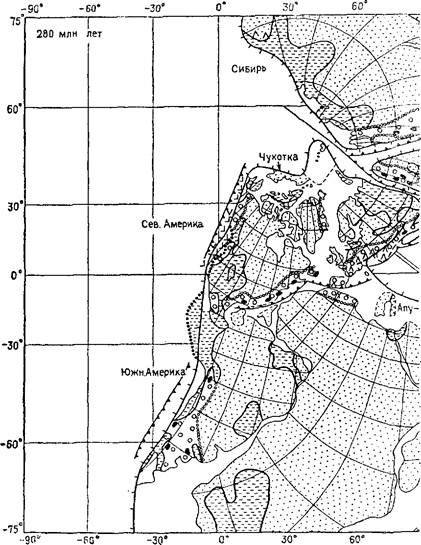

В раннем карбоне господствовал влажный тропический климат. Об этом свидетельствуют широкое распространение оолитовых, органогенных и высокомагнезиальных хемогенных известняков и доломитов, угленосных отложений, бокситов, разнообразных кор выветривания и весьма теплолюбивый состав морской и наземной фауны и флоры (рис. 13.9). Высокие значения температур поручены изотопным и магнезиальным методами по скелетным карбонатам. В США средние температуры среды обитания брахиопод составляли 25—30 °С, в Закавказье 20—24, на Урале 22—24 °С.

В Северном полушарии аридные условия господствовали в центральной части Северо-Американского материка, на юго-вос- токе Восточной Европы, на западе Средней Азии и в Казахстане, где известны эвапоритовые и карбонатно-гипсоносные отложения и распространены континентальные гипсоносные и карбонатные красноцветы. Существование южного аридного пояса намечается по распространению гипсоносных и карбонатных красноцветных отложений в Южной Америке, в северной части Африки и на северо-западе Австралии.

Экваториальные влажные условия господствовали на юге США, в Мексике и Центральной Америке, где развиты угленосные и бокситоносные образования и широко распространены озерно- болотные фации, коры выветривания, а в осадочных породах заключены хорошо сохранившиеся остатки растений. Условия экваториального климата господствовали также в Западной Европе и на Восточно-Европейской платформе. В этих районах происходило интенсивное угленакопление, были развиты коры выветривания латеритного профиля, распространены фации обильно увлажненных ландшафтов, формировались карбонатные и бокситоносные отложения, а фауна и флора представлены исключительно тропическими формами.

Влажные тропические условия характерны для значительной части континентов Северного и Южного полушарий. На Северо- Американском континенте тропические условия с равномерным и

|

| 100 150 120 90 60 30 |

| 30 60 90 110 ISO 180 150 |

13.9. Климатическая зональность материков в раннем карбоне (по И. Д. Ясаманову). Условные обозначения см.

на рис. 9-5

обильным увлажнением существовали на севере США и в Канаде. Аналогичные условия были характерны для Сибирского континента, северо-востока России, Монголии, Китая и восточной части Палеотетиса.

Периодические изменения режима увлажнения были свой ственны территориям Зауралья, Средней Азии, Центрального Казахстана, Алтая, Центрального и Южного Китая, Таймыра, Вер- хоянья, Омолонского массива и Чукотки. Неустойчивый режим увлажнения отразился как на составе растительности, где преобладали формы, способные переносить засухи, так и на корах выветривания и продуктах их переотложения.

Влажные тропические и субтропические условия существовали на значительной части Южно-Американского материка. Здесь распространены угленосные отложения, а терригенные толщи характеризуются высокой степенью отсортированное™ и преобладанием устойчивых к выветриванию минералов. Обильное увлажнение было свойственно значительной части Африканского континента и северо-западным районам Австралии. В Восточной и Южной Австралии климат, по-видимому, был близок к субтропическому. Здесь распространены угленосные толщи, содержащие остатки лепидодендронов и кордаитов, предпочитавших прохладные условия.

Умеренный климат в раннем карбоне был характерен для Антарктиды и, вероятно, востока Азии, где присутствует обедненный комплекс морской фауны и широко развиты полимиктовые терригенные толщи. Низменности покрывались папоротникообразными формами, произраставшими в умеренных условиях.

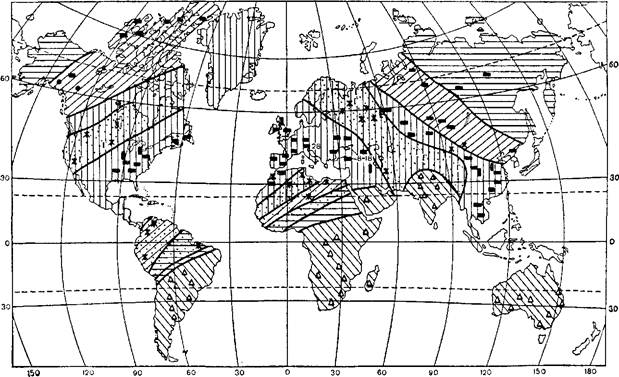

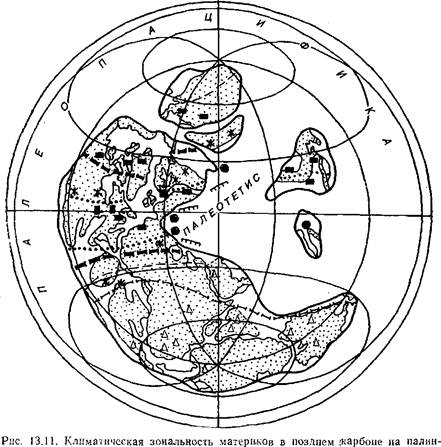

В среднем и особенно в позднем карбоне климат сильно изменился. Самой характерной особенностью этого времени является прогрессивно развивавшееся похолодание, которое привело к возникновению в высоких широтах покровного оледенения (рис. 13.10 и 13.11). Даже в экваториальном поясе средние годовые температуры понизились на 3—5°. Средняя глобальная температура Земли в позднем карбоне оказалась на 10—15° ниже, чем в раннем карбоне.

На протяжении второй половины карбона последовательно сокращается ареал развития кораллов и фузулннид, основная масса которых сосредоточилась в приэкваториальной области. Со- среднего карбона начинают хорошо различаться комплексы Средиземноморской и Бореальной фито- и зоогеографической областей. Граница между ними совпадает с границей тропического и субтропического климата.

В пределах тропического пояса, существование которого во второй половине карбона обосновывается развитием континентальных красноцветов, терригенных мономиктовых и олигомикто- вых формаций, карбонатной и карбонатно-сульфатной формациями и теплолюбивой фауной, произрастала обильная растительность, состоящая из лепидофитов, каламитов и древовидных папоротников.

N3

<5 180 150 120 90 60 30 0 30 60 90 120 110 180 150

Рис. 13.10. Климатическая зональность материков- в среднем и позднем карбоне (по Н. А. Ясаманову). Условные обозначения ом. на рис. 9.5

Рис. 13.10. Климатическая зональность материков- в среднем и позднем карбоне (по Н. А. Ясаманову). Условные обозначения ом. на рис. 9.5

|

спастической основе. Условные обозначения см. на рис. 9.6

спастической основе. Условные обозначения см. на рис. 9.6

|

Аридная область в Северном полушарии выделяется по распространению присущих ей литологических показателей в центральной части США и на востоке Лавруссии. Она простирается от Шпицбергена и Северной Европы через Восточно-Европейскую платформу в Центральный Казахстан и Западный Китай. С течением времени площадь аридной области увеличивалась. Иссушению стали подвергаться вся Европа, Ближний и Средний Восток.

Южная аридная область фиксируется по распространению красноцветных карбонатных и гипсоносных отложений на севере и северо-западе Южной Америки, на побережье Гвинейского залива и в Северной Африке. Между аридными поясами располагался пояс экваториального влажного климата. Такие условия существовали в Центральной Америке, Мексике, Аппалачах, на северо-западе Африки, в Западной Европе, Донецком бассейне, на Кавказе, в Северной Анатолии и, возможно, в Аравии. К этому же поясу принадлежали районы Центрального и Южного Китая, Индокитая и значительная часть океана Палеотетис. В этом регионе располагались протяженные угольные бассейны, формировались латеритные коры выветривания и бокситы.

В условиях переменно-влажного климата, существовавшего на перифериях экваториального пояса, развивались своеобразные ландшафты с растительностью и животными, способными переносить периодическую засуху. Влажные тропические условия свойственны северным районам США, Канаде, Западной и Восточной Сибири, Восточному Казахстану, Монголии, Северному Китаю.

Начиная с середины карбона температуры стали снижаться, что незамедлительно сказалось на растительности и животных. Карбонатность осадков стала уменьшаться и возросла роль арко- зового и полимиктового материала. Вместе с похолоданием появились признаки иссушения климата. В Центральном и Восточном Казахстане стали формироваться грубые красноцветные и доломитовые осадки. Среди растительности появляются формы, способные переносить периодически возникающие засухи.

Несмотря на понижение температуры в позднем карбоне, в Лавруссии и примыкавших к ней микроконтинентах зимы были безморозными. Согласно представлениям С. В. Мейена, степень изоляции флоры Сибирского континента увеличивалась. Появились деревья с кольцами прироста и для этой области характерной была своеобразная ассоциация растительности, называемая кордаитовой тайгой.

Наиболее прохладные условия в Евразии существовали на востоке Сибирского материка, в Верхоянье, в бассейне р. Колымы и в Корякско-Камчатской области. Понижение температур на материках Южного полушария было наиболее сильным, что привело к возникновению материкового оледенения. Доказательством этого является распространение специфических ледниково-морских образований. Они широко распространены в Южной Америке, Южной и Центральной Африке, Австралии и Индии. Тиллиты и остатки холоднолюбивой флоры в межтиллитовых отложениях обнаружены в Восточной Антарктиде. За пределами областей, покрытых ледниками, располагались перигляциальные степи, в пределах которых формировались флювиогляциальные отложения. Моренные и мореноподобные отложения довольно часто переслаиваются с отложениями, в которых имеются остатки флоры. Это в основном представители холоднолюбивой глоссоптеридиевой, гондванопте- ридиевой и кардиоптеридиевой флоры.

Палеобиогеографическое районирование морей каменноугольного возраста не такое четкое, как в девоне. В раннем карбоне в восточной ча сти Лавруссии выделяются Средиземноморская и Бо- реальная области, которые в свою очередь разделяются на ряд провинций. Бореальная область была тесно связана с располагавшейся в Западном полушарии Северо-Американской областью. В обеих областях в отличие от Средиземноморской развиты обедненные комплексы фораминифер, кораллов и брахиопод. В среднем и позднем карбоне различия между ними стали более значительными. В Бореальной области исчезли фузулиниды и колониальные кораллы и взамен них появились новые семейства брахиопод.

Большим разнообразием на континентах обладала растительность. Выделяются еврамерийская, ангарская, катазпатская и гонд- ванская флоры. Еврамерийская флора распространена в Северной Америке, Северной Африке, Европе, на Кавказе, в Малой и Центральной Азии. Она состоит из древовидных лепидодендронов, зигоптеридиевых, ботриптеридиевых и мараттиевых папоротников', каламостахиевых, тригонокарповых, лагеностомов, кордаи- товых, а также травянистых плауновидных.

Ангарская флора состоит из обедненных сообществ лепидоф-и товых и сфенофиллов. В ней полностью отсутствуют папоротники и голосеменные, характерные для еврамерийской флоры. В ката- зиатской флоре наряду с еврамерийскими присутствуют специфичные эндемичные лепидофиты и папоротники. В гондванской флоре доминируют Glossopieris и Gangamopteris. Они появились в позднем карбоне и известны на всех гондванских материках. До нее здесь доминировали тонкоствольные плауновидные, папоротниковые и членистостебельные.

13 5. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Характерной особенностью каменноугольного периода было формирование толщ каменного угля. Интенсивное угленакопление происходило как на платформах, так и в пределах краевых и межгорных прогибов, как во внутриконтинентальных бассейнах, в частности на озерно-аллювиальных низменностях, так и на приморских низменностях и в мелководных обширных заливах. Угли карбонового возраста составляют почти 30% мировых запасов. Крупнейшие угольные месторождения находятся в Северном полушарии. Это Донецкий, Карагандинский, Кизеловский, Подмосковный, Экибастузский бассейны. Каменноугольный возраст имеют нижние части угленосных толщ Кузнецкого, Минусинского и Тунгусского бассейнов. В Западной Европе такой же возраст имеют месторождения Польши, Чехии, Германии, Бельгии, Франции и Англии. Карбоновыми являются угли Астурийского бассейна в Испании, Аппалачского и Пенсильванского бассейнов в США.

Свыше половины запасов нефти Волго-Уральской области имеют каменноугольный возраст. Раннекаменноугольными являются бокситы Тихвинского и Североонежского месторождений и ряда месторождений США. К среднему и частично к верхнему карбону относятся месторождения бокситов Китая.

В карбоне образовались свинцово-цинковые месторождения хр. Каратау и некоторых районов Средней Азии, а также бассейна р. Миссисипи. В раннем карбоне возникли контактово-метасома- тические месторождения магнетита на Урале (горы Магнитная и Благодать), Соколовско-Сарбайского месторождения в Тургае, месторождения Горной Шории. В дальнейшем в связи с внедрением гранитных интрузий образовались многочисленные пневматоли- товые и гидротермальные месторождения цветных и редких металлов. Многие такие месторождения находятся на Урале, Тянь- Шане, Рудном и Горном Алтае, в Западной Европе и Восточной Австралии.

ГЛАВА 14. ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД

Пермская система была выделена в 1841 г. Р. Мурчисоном в Западном Приуралье и свое название получила от Пермской губернии. Ранее отложения этой системы, широко распространенные и содержавшие залежи солей и медных руд в европейской части России, были известны под разными названиями. Еще в 1831 г. Д. И. Соколов доказал синхронность этих отложений толщам красного песчаника Германии, а в 1839 г. даже выделил их в самостоятельную систему. В 1841 г. русский геолог Г. П. Гельмерсен отразил распространение пермских отложений на геологической карте европейской части России.

14.1. СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ И СТРАТОТИПЫ

В России пермская система подразделяется на два отдела (табл. 14.1). Выделенные в Волго-Уральской области ярусы, представленные в морских (нижний отдел) или солоноватоводных (верхний отдел) фациях, признаются многими исследователями и за рубежом. Однако в связи с изолированностью пермских бассей-

Таблица 14.1 Общее стратиграфическое подразделение пермской системы

|

нов, благодаря чему наблюдается сильное различие в составе органического мира, в Северной Америке и долгое время в Западной Европе были приняты иные стратиграфические подразделения пермской системы, особенно ее верхнего отдела.

По этой же причине была разработана самостоятельная шкала для открыто-морских отложений юга СССР (Памир, Кавказ), в которой пермская система делится на три отдела: 1) яикский (нижний), отвечающий приблизительно ассельскому и артинскому ярусам Приуралья; 2) кушанский (средний), соответствующий приблизительно кунгурскому и уфимскому ярусам, и 3) арианский (верхний), отвечающий казанскому и татарскому ярусам.

Пермский период начался 286 млн лет (по французской шкале — 295) и закончился 248 (по французской шкале — 245) млн лет назад и, следовательно, его продолжительность составляла 3& или 50 млн лет.

Ассельский ярус был выделен В. Е. Руженцевым в 1954 г. Ранее эти отложения именовались швагериновым горизонтом. Страто- тип расположен по р. Ассель на Южном Урале. Развитые здесь карбонатно-терригенные отложения содержат богатый комплекс фузулинид.

Сакмарский ярус выделен В. Е. Руженцевым в 1936 г. и назван по р. Сакмаре, притоку р. Урал, где располагается стратотип. ЗдесЪ развиты известняки, в которых присутствует богатый комплекс фузулинид и аммоноидей.

Артинский ярус выделен А. П. Карпинским в 1874 г. Назван по Артинскому заводу на Урале. В стратотипическом разрезе представлены пески со своеобразным комплексом аммоноидей.

Название «кунгурский ярус» было предложено в 1890 г. А. А. Штукенбергом (по имени Кунгурского уезда, где расположен его стратотип). Здесь развиты известняки, доломиты, доло- митизированные известняки и соли. В карбонатных породах очень много брахиопод (продуктиды), но мало двустворчатых моллюсков и фузулинид.

Название «уфимский ярус» было предложено в 1916 г. А. В. Нечаевым для совокупности отложений континентального происхождения, располагающихся между фаунистически охарактеризованными кунгурцкими и казанскими отложениями.

Казанский ярус выделен А. В. Нечаевым в 1915 г. В стратотипическом разрезе вблизи г. Казани присутствуют пески и глины, в которых обнаружены мелкие формы фораминифер, скудные остатки кораллов и брахиоподы.

Татарский ярус был назван так в 1887 г. С. Н. Никитиным. Отложения представлены мергелями и другими пресноводными осадками, в которых сохранились флора и остатки позвоночных.

14.2. ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР

В пермском периоде органический мир приобрел своеобразные черты, хотя в самом начале периода он был во многом сходен с каменноугольным. В течение пермского периода существенно изменялся характер наземной растительности. Хотя в первой половине периода она еще имела много общего с карбоновой, но уже в начале поздней перми в связи с изменением ландшафтно-кли- матических условий она стала приобретать совершенно иные черты. В пермских морях продолжали существовать те же группы беспозвоночных, что и в карбоне.

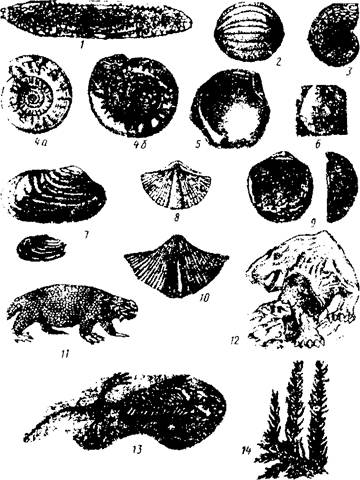

Среди морских беспозвоночных особенно широким распространением пользовались фузулиниды, аммоноидеи и замковые брахиоподы. Характерные формы показаны на рис. 14.1. Уменьшилась роль четырехлучевых кораллов, табулят, мшанок, иглокожих. Фузулиниды достигли значительного разнообразия. В раннеперм- скую эпоху произошел расцвет швагеринид (Pseudofusulina, Schwagerina, Pseudoschwagerina). В поздней перми в ряде районов им на смену пришли фузулиниды, характеризующиеся более сложным строением (Polydiexodina, Neoschwagerina).

Особенно обильны аммоноидеи и среди них гониатиты. В начале пермского периода продолжали существовать позднекамен- ноугольные роды, но вскоре им на смену пришли новые группы, достигшие разнообразия во второй половине перми (Paragastrioce- ras, Medlicottia). В конце пермского периода палеозойские гониатиты уступили место цератитам, которые достигли расцвета в начале мезозойской эры.

Среди брахиопод ведущая роль принадлежала продуктидам и спириферидам (Licharewia). Надо отметить, что по своему строению пермские брахиоподы очень близки к каменноугольным. Вместе с тем в перми появились некоторые специализированные роды, в основном обитавшие в теплых морях (Richthofenia, Sice- lia, Enteletella).

Продолжали развиваться мшанки, кораллы и известковые водоросли, которые участвовали в построении рифов. Они, так же как и многие брахиоподы, в конце перми вымерли. Увеличилась роль двустворчатых и брюхоногих моллюсков, которые обитали не только в нормально-соленых, но и в солоноватоводных и пресных водоемах. Продолжили свое развитие губки, остракоды и коно- донты.

Существенный прогресс наблюдается в развитии позвоночных. В начале перми по-прежнему обильны рыбы, в том числе и пресноводные. К концу перми вымирают древние лучеперые, сокращается количество акуловых, кистеперых, двоякодышащих. Земноводные, как и в карбоне, были представлены отрядом панцирно- головых (стегоцефалов), которые достигли своего расцвета. Большое развитие получают пресмыкающиеся, представленные своеобразными древними группами звероподобных рептилий и так называемых котилозавров, или котелкоголовых рептилий.

Звероподобные рептилии — это крупные подвижные животные с высокими конечностями и хорошо дифференцированным зубныг аппаратом. По своей организации они напоминали млекопитающих. В отличие от них, котилозавры вели малоподвижный образ жизни. Это были неуклюжие растительноядные животные с мас-

Рис. 14.1. Характерные представители пермских организмов. Простейшие: 1 — Pseudofusulina (С3—Р); 2 — Schwagerina (Р,). Агониатиты: 3 — Medlicottia. Гониатиты: 4а и 46 — Paragastrioceras (Pi). Двустворчатые моллюски: 5 — Eurydesma; 6 —Pseudomonotis speluncaria; 7 — Allorisma komiensis. Брахиоподы: 8 — Licharewia (P2); 9 — Productus canerini; 10 — Spirifer regularis. Пресмыкающиеся: 11 — Pareiasaurus (P2); 12 — Inostrancevia (P?)- Земноводные: 13 — Eryops. Растения: 14 — Walchia (C3—Pi)

Рис. 14.1. Характерные представители пермских организмов. Простейшие: 1 — Pseudofusulina (С3—Р); 2 — Schwagerina (Р,). Агониатиты: 3 — Medlicottia. Гониатиты: 4а и 46 — Paragastrioceras (Pi). Двустворчатые моллюски: 5 — Eurydesma; 6 —Pseudomonotis speluncaria; 7 — Allorisma komiensis. Брахиоподы: 8 — Licharewia (P2); 9 — Productus canerini; 10 — Spirifer regularis. Пресмыкающиеся: 11 — Pareiasaurus (P2); 12 — Inostrancevia (P?)- Земноводные: 13 — Eryops. Растения: 14 — Walchia (C3—Pi)

|

■сивным черепом. Некоторые рептилии приспособились к водному образу жизни.

В начале пермского периода растительный мир незначительно отличался от позднекаменноугольного, особенно это касается районов высокого увлажнения. В связи с тем что климат во второй половине перми стал засушливым, возникла резкая дифферен-

18—1164 273 циация растительности и появились новые ее группы. Особенно сильные изменения произошли в растительности тропической области, где вместо влаголюбивых споровых плауновых, членисто- стебельных расселились голосеменные, преимущественно птеридо- спермы и хвойные. Впервые появились цикадофитовые и продолжали развиваться гинкговые. Именно они дали начало новой флоре мезозоя. В умеренных областях флора не претерпела особых изменений.

Исходя из растительных ассоциаций установлено, что в конце перми флора сменилась более прогрессивной мезозойской, но это не везде происходило одновременно. В пределах Европейского континента эта смена произошла на рубеже ранней и поздней перми, в Сибири — на рубеже перми и триаса, а в Гондване еще позднее — на рубеже раннего и среднего триаса.

В конце пермского периода имело место одно из крупнейших вымираний палеозойских организмов. Исчезли фузулиниды, четырехлучевые кораллы, табуляты, почти все палеозойские брахиоподы, гониатиты и наутилоидеи с прямой раковиной. Вымерли трилобиты, древние морские ежи и древние морские лилии, многие палеозойские рыбы и позвоночные, а также целый ряд споровых растений.

14.3. ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛОВИЯ

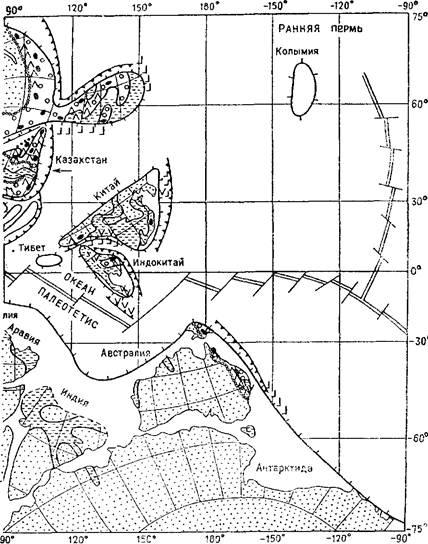

К началу пермского периода завершилось смыкание Лавруссии с Сибирью —■ образовалась Лавразия — и Лавразии с Гондва- ной — образовалась Пангея II (рис. 14.2). Эта Пангея имела своеобразную конфигурацию — она была вытянута по меридиану, так что Южная Гондвана достигала полюса, а Сибирь — весьма высоких широт, это способствовало развитию оледенения. С востока, со стороны Панталассы (Палеопацифика), в тело Гондваны вдавался широкий залив сохранившейся восточной части Палеотетиса, а в этом заливе, тяготея к его северному, лавразийскому, борту, располагались Таримский, Китайско-Корейский, Южно-Китайский и слившийся с последним Индосинийский континенты, а ближе к южному, гондванскому, — Центральноиранский, Центрально- афганский, Тибетский (рис. 14.3).

На месте столкновения Восточной Европы, Казахстана и Сибири возникла высокая горная страна, включавшая Урал, Тянь- Шань, Казахское нагорье, Джунгарию, Алтай, Саяны и продолжавшаяся на восток через Северную и Центральную Монголию в Забайкалье и Дунбэй. Ее окаймлял с запада Предуральский прогиб, а с юга мощный и протяженный вулканоплутонический пояс, объединивший более ранние и более короткие пояса и простиравшийся над зоной субдукции океанской коры Палеотетиса. Кроме того, в эту горную страну были вкраплены межгорные впадины (крупнейшая из них — Кузнецкий бассейн), в которых в зависимости от климата шло накопление либо угленосных (на севере), либо красноцветных и соленосных (на юге) толщ.

Рис. 14.2. Положение материков и океанов в ранней перми (по JT. П. Зонен- шанну, с дополнениями). Условные обозначения см. на рис. 9.4

В Аппалачской системе и в Среднеевропейских герцинидах на середину ранней перми (граница артинского и кунгурского веков) приходится последний значительный импульс сжатия, гранитооб- разования и метаморфизма. Это заальская эпоха орогенеза Западной Европы и аллеганская Северной Америки. С этого времени здесь начинается переход к платформенному этапу развития. В Европе ему сопутствуют излияния базальтов. На юго-западном продолжении Аппалачей процессы орогенеза продолжались позднее, до конца ранней перми. Еще позднее они проявлялись в азиатских герцинидах, начиная с Урала и Южного Тянь-Шаня, сопровождаясь накоплением моласс в передовых и межгорных прогибах.

В теле Лавруссии (ставшей частью Лавразии) продолжает развиваться Арктическо-Североатлантическая рифтовая система, а на юге ее североамериканской части — система Древних Скалистых гор и Западно-Техасский рифтогенный бассейн, открывающийся в Маратонский сегмент герцинского подвижного пояса южной периферии континента.

| 18: |

Многими исследователями предполагается образование вдоль этого пояса крупной системы широтных правых сдвигов, идущих

|

|

от Аппалачей до южного окончания Урала. Вдоль этих сдвигов произошло общее перемещение Лавразии к востоку относительно Гондваны.

Платформенные области Лавразии в ранней перми испытали регрессию. В Северной Америке была осушена западная часть Мидконтинента. Сохранившиеся в наиболее низких участках водные бассейны имели ограниченное сообщение с открытым морем. В условиях высокой солености в них осаждались в основном гипсы, ангидриты и высокомагнезиальные карбонаты. В течение пермского периода размеры осадочных бассейнов Мидконтинента сокращались и во второй половине перми в виде лагун сохранились лишь реликты Западно-Техасского и Виллистонского бассейнов. В них продолжалось формирование лагунных фаций, состоящих из гипса, ангидрита, доломитов и загипсованных глин.

На севере платформы продолжалось развитие Свердрупского бассейна, в пределах которого в условиях нормальной солености накапливались глинистые осадки. Денудационная равнина располагалась на месте остального Канадского Арктического архипелага и Гренландии. На о-вах Элсмир и Аксель-Хейберг распространены платобазальты. Небольшая трансгрессия на востоке Гренландии способствовала накоплению в мелководных условиях кар- бонатно-терригенного комплекса. Временами соленость увеличивалась, и тогда накапливались гипсоносные толщи.

Равнинные области обрамлялись горными массивами Аппалачей, Мексики и Кордильер. Возвышенные участки чередовались с межгорными впадинами, в которых накапливались грубообломоч- ные отложения. Активная континентальная окраина обрамлялась морским бассейном. В его глубоководной зоне накапливались маломощные глинистые толщи, кремнистые и граувакковые комплексы и происходили подводные извержения. Среди последних преобладали базальты. Островодужный вулканизм с излияниями ба- зальт-андезитовых и андезит-риолитовых лав происходил на востоке Аляски и в горах Кламат. На континентальных склонах островных дуг и на поднятии Александра формировались турбидиты мощностью 2—3 км.

Северо-Мексиканский (Восточная Сьерра-Мадре) глубок@вод- ный бассейн заполнялся флишем. В его юго-восточной части происходили извержения андезит-базальтовых лав. В Южной Сьерра-Мадре в мелководных условиях накапливались терригенные и карбонатные отложения.

Крупная регрессия на Восточно-Европейской платформе вызвала осушение многих морских бассейнов. Прекратил развитие существовавший в карбоне пролив, соединявший Днепровско-До- нецкий бассейн с морями Западной Европы. Сильно расширились площади денудационной равнины и началось ее усиленное расчленение. В наиболее низких участках сохранились изолированные озера. Морские бассейны на окраинах платформы, так же как и некогда обширный Московско-Балтийский морской бассейн, сильно обмелели. В их пределах осаждались высокомагнезиальные карбонаты, гипсы, соли и ангидриты. К северу и северо-востоку соленость понижалась и становилась нормальной. В таких условиях осаждались карбонатные илы, обогащенные тонким терригенным материалом. Особенно сильное соленакопление происходило в кунгурском веке в Прикаспийской впадине, которая узкими проливами соединялась с Днепровско-Донецкой впадиной и Пред- уральским прогибом. В них также в условиях высокой солености осаждались сульфаты и соли. На территориях Мезийского блока и Прикарпатской зоны происходили извержения лав кислого и среднего состава.

Характер осадконакопления в поздней перми на Восточно-Европейской платформе определялся соседством с воздымающейся Уральской горной системой. С нее поставлялся обломочный материал и стекали реки. Наблюдается закономерная смена фациаль- ного и вещественного состава отложений с востока на запад — от континентальных до морских и от грубых терригенных до пелито- вых, карбонатных и соленосных.

В ранней перми произошло смыкание Сибирской платформы с Лавруссией. Между ними располагались горные сооружения Урала и вытянутые межгорные и предгорные впадины, занятые водоемами, соленость которых в зависимости от притока пресных вод и связей с открытым морем менялась. В пресноводных и нормально- соле'ных бассейнах осаждались терригенные, а в условиях высокой солености эвапоритовые осадки.

Сибирская платформа представляла собой обширную денудационную и озерно-аллювиальную низменность. В озерах и поймах рек накапливались кварцевые пески и глины, обогащенные углистым материалом. В северном и восточном направлениях озерно- аллювиальная низменность постепенно сменялась мелководным морем. Морское осадконакопление происходило на Таймыре, в Приверхоянье и прилегающих частях Гиперборейской платформы.

Лавразийский суперконтинент обрамлялся крупными горными массивами и хребтами, которые возникли на месте столкновения крупных и мелких литосферных плит. Кроме Уральских гор, простиравшихся от Новой Земли до Казахстана, горные массивы возникли в Тянь-Шане, Джунгарии, Алтае-Саянской области и Монголии. Межгорные впадины были заняты бессточными или слабопроточными водоемами, соленость которых была изменчивой. В Центральном Казахстане располагался крупный замкнутый бассейн с повышенной соленостью. Мощность эвапоритов и высокомагнезиальных известняков с примесью терригенного материала нередко превышает 1 км.

2014-02-17

2014-02-17 688

688