Сооо

деляется на кревякинский, хамовнический, дорогомиловский и яузский горизонты. Все они слагаются известняками, мергелями и известковистыми песчаниками, содержащими обильные комплексы фораминифер.

В конце XIX в. С. Н. Никитин в качестве самостоятельного выделил и гжельский ярус (от г. Гжель в Подмосковье). В известняках присутствуют аммоноидеи, фузулиниды и брахиоподы.

В западноевропейской шкале в составе верхнего карбона выделяют намюрский, вестфальский и стефанский ярусы. Намюр- ский ярус отвечает серпуховскому и трем нижним горизонтам башкирского яруса. Вестфальский соответствует верхней половине башкирского и московскому ярусам, а стефанский ярус — касимовскому и гжельскому. Для морских отложений среднего и верхнего карбона повсеместно в мире применяется деление, разработанное в России.

Некоторые разрезы каменноугольных отложений представлены на рис. 13.1.

В составе органического мира каменноугольного периода сильно снижается роль древнепалеозойских форм. Еще задолго до наступления периода вымирают древнейшие представители наземной флоры — риниофиты. В начале карбона вымирают последние граптолиты, полностью теряют свое значение трилобиты и гигантские раки, снижается численность наутилоидей. На смену некогда господствующим группам пришли иные отряды и классы растительного и животного царства. Наиболее примечательной чертой каменноугольного периода является пышное развитие древесной наземной растительности, покрывавшей все континенты. Важная особенность — появление в середине периода новой группы наземных позвоночных — пресмыкающихся.

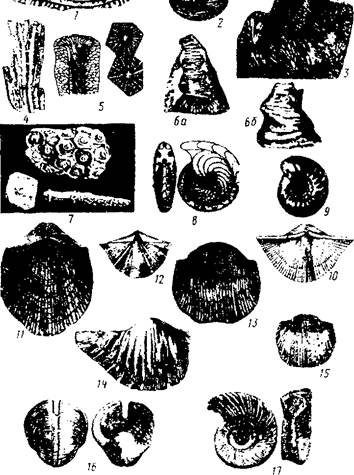

Органический мир морей в этот период очень своеобразен, хотя в его составе продолжали существовать все те типы животных, что и в более ранние периоды. Широким развитием стали пользоваться фораминиферы, в частности фузулиниды, замковые брахиоподы, гониатиты, четырехлучевые кораллы, мшанки, морские лилии и древние морские ежи. Несмотря на кажущееся сходство с девонскими организмами, во всех перечисленных группах произошло значительное обновление состава семейств, родов и видов. Различные органические остатки изображены на рис. 13.2 и 13.3.

Одной из наиболее важных и характерных групп беспозвоночных животных являлись крупные фораминиферы со сложно построенной спиральнозавитой раковиной, относящиеся к семейству фузулинид (Fusulina, Triticites). Фузулиниды в каменноугольных отложениях встречаются в массовом количестве, являются породообразующими и имеют большое стратиграфическое значение.

Широко распространены замковые брахиоподы, хотя по сравнению с девонским периодом количество родов несколько сокра-

Рис. 13.2. Характерные представители каменноугольных организмов. Простейшие:./ — Fusulina (С2—С3), 2 — Schwagerina (С3). Кораллы: 3 — Chaetetes (Ci—С2), 4 — Syringopora, 5 —Lonsdaleia, 6а и 66 — Caninia. Древние морские ежи: 7 — Archaeocidaris (Cj—С2). Гониатиты: 8 — Aganites, 9 — Qastrioceras. Брахиоподы: 10 — Unispirifer (Ci), И — Choristites, 12 — Neos- pirifer (Ci—P), 13 — Protluctus, 14 — Gigantoproductus (Q), 15 — Dictyoclo- sus (Ci—P). Гастроподы: 16 — Bellerophon, 17 — Euomphalus

Рис. 13.2. Характерные представители каменноугольных организмов. Простейшие:./ — Fusulina (С2—С3), 2 — Schwagerina (С3). Кораллы: 3 — Chaetetes (Ci—С2), 4 — Syringopora, 5 —Lonsdaleia, 6а и 66 — Caninia. Древние морские ежи: 7 — Archaeocidaris (Cj—С2). Гониатиты: 8 — Aganites, 9 — Qastrioceras. Брахиоподы: 10 — Unispirifer (Ci), И — Choristites, 12 — Neos- pirifer (Ci—P), 13 — Protluctus, 14 — Gigantoproductus (Q), 15 — Dictyoclo- sus (Ci—P). Гастроподы: 16 — Bellerophon, 17 — Euomphalus

|

|

Рис. 13.3. Некоторые организмы каменноугольного периода. Морские лилии: I — Poteriocrinus multiplex, 2 — Cromocrinus; паицирноголовые земноводные: 3 — Dolichosoma, 4 — Scineosaurus, 5 ■— Protophasma dumasii — гигантское насекомое карбоиа

Рис. 13.3. Некоторые организмы каменноугольного периода. Морские лилии: I — Poteriocrinus multiplex, 2 — Cromocrinus; паицирноголовые земноводные: 3 — Dolichosoma, 4 — Scineosaurus, 5 ■— Protophasma dumasii — гигантское насекомое карбоиа

|

тилось. Резко изменился их родовой и видовой состав. Преобладали спирифериды Unispirifer, Spirifer, Choristites, Neospirifer и особенно продуктиды — Avonia, Buxtonia, Ovatia, Dictyoclostus, в основном их крупные представители. Причем некоторые из них, в частности Gigantoproductus, достигали размеров до 40 см.

Продолжали развиваться агониатиты и гониатиты. В начале периода они были немногочисленны, но с середины карбона их количество и разнообразие заметно увеличились. Гониатиты продолжали эволюционировать, что отразилось в усложнении лопастной линии и скульптуры раковины. Гониатиты, так же как и фузулиниды, являются важнейшими группами, используемыми для дробного стратиграфического расчленения каменноугольных отложений. Карбон был также временем расцвета четырехлучевых кораллов. Распространены как одиночные (Caninia, Amplexus), так и колониальные (Lonsdaleia, Lithostrotion, Petalaxis) формы. Последние вместе с хететидами, табулятами и мшанками участвовали в рифовых постройках.

Существенное значение в каменноугольной фауне имели игло

кожие. В начале карбона вымирают последние представители* древней группы стебельчатых иглокожих (карпоидеи, цистоидеи,. текоидеи), зато большое развитие получили морские ежи, морские лилии и бластоидеи. В морях были достаточно широко представлены губки, остракоды, конодонты, гастроподы и двустворчатые моллюски. Причем последние населяли и пресноводные бассейны. Довольно много гастропод с плоскозавитыми раковинами — Bel- lerophontidae, Euomphalidae.

Из членистоногих большое распространение получили насекомые. Это скорее всего было связано с пышным расцветом наземной растительности. Насекомые представлены подклассом древнекры- лых Palaeoptera, которому из современных насекомых принадлежат стрекозы и поденки. В каменноугольном периоде насекомые были единственными представителями летающего животного мира. Не встречая врагов и конкурентов, они могли свободно развиваться и нередко достигали гигантских размеров. Например, Protop- hasma dumasii имела размах крыльев в 70 см.

К началу каменноугольного периода резко сокращаются в количестве панцирные рыбы и преобладающее значение получают лишенные внешних костных покровов акулоподобные хрящевые рыбы. Кроме них в карбоне известны земноводные — стегоцефалы. Одни из них напоминали ящериц, другие — змей и крокодилов. Все'они обитали в сырых лесах, болотах и замкнутых водоемах.

В середине периода появились первые рептилии — пресмыкающиеся. К ним принадлежали котилозавры, у которых тело было покрыто ороговевшей кожей. В отличие от земноводных этим животным для размножения уже не требовалась водная среда. Онш откладывали яйца, защищенные известковой раковиной, в укромных местах суши. Среди пресмыкающихся были хищные, растительноядные и насекомоядные представители.

Каменноугольный период знаменует собой начало совершенно нового этапа в развитии растительности. Группы растений, появившиеся в девоне, в карбоне получили свое дальнейшее развитие. Основной фон растительного покрова составляли древовидные,, плауновидные, членистостебельные, папоротники, птеридоспермы и кордаитовые (рис. 13.4).

Плауновидные — наиболее распространенные растения карбона, типичными представителями их были своеобразные растения — лепидодендроны. Некоторые из них достигали высоты 30—40 м.. Они имели толстые стволы и сильно разветвленную крону. Высокие прямые, лишенные ветвей стволы достигали в поперечнике 1—2 м, лишь в своей верхней части дихотомически разветвлялись, образуя густые кроны. Стволы лепидодендронов были густо усеяны мелкими листьями, которые отпадали, оставляя после себя, своеобразную чешуйчатость.

Другой не менее важной группой каменноугольных споровых растений были папоротники. Большую роль среди них играли крупные древовидные формы со сложными сильно расчлененными перистыми листьями.

Рис. 13.4. Ископаемые растения каменноугольного периода. Папоротники: 1 — Sphenopteris, 2 — Neuropteris, 3 — Pecopteris. Каламиты и клинолисты: 4 — Asterocalamites, 5 — Annularia, 6 — Sphenophyllum; 7 — ствол сигилярии; 8 —

Cordaites

Широко распространенной группой наземных споровых растений являлись каламиты и клинолисты — древовидные растения, родственные современным хвощам. Большое значение приобрели примитивные голосеменные папоротникообразные — птеридоспер- миды — Neuropteris, Pecopteris. Они размножались семенами, а способность пережидать засушливые времена года давала им преимущество в заселении удаленных от морских побережий участков суши. Особую группу голосеменных папоротникообразных составляли кордаиты, появившиеся в конце раннего карбона. Они обладали крупными линейно вытянутыми или ланцетовидными листьями с почти параллельным жилкованием. В это же время появились первые хвойные, а в самом конце карбона — гинкговые.

13.3. ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛОВИЯ

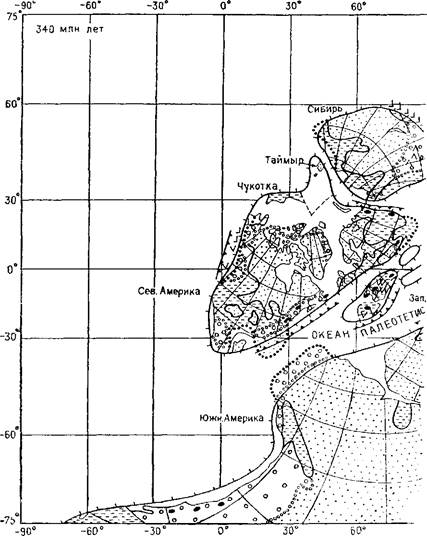

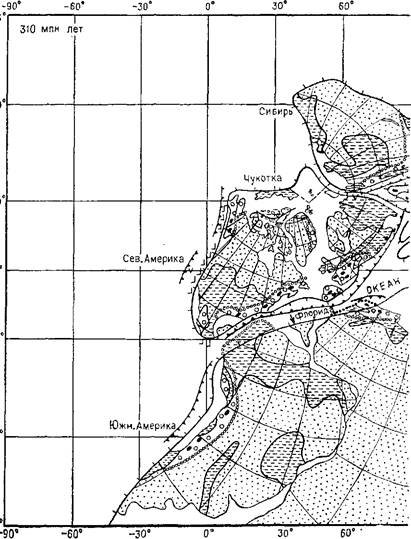

В течение раннего карбона усиливается продвижение Гондваны к северу и ее сближение с Лавруссией (рис. 13.5 и 13.6). В районе Иберийского полуострова и западного Магриба они почти приходят в соприкосновение, а западнее ширина океанского бассейна, отделяющего Западную Гондвану от Северной Америки, сокращается до 600—800 км. Происходит все это несмотря на то, что Лавруссия также смещается к северу, поворачиваясь при этом по часовой стрелке, и сближается с Гипербореей и Сибирью. Первое приводит уже в начале эпохи к полному закрытию Иннуитской геосинклинали на всем ее протяжении, включая Аляску и Чукотку с о. Врангеля, и завершению элсмирского орогенеза. Второе имеет своим следствием резкое, на 2000 км сокращение ширины Палеоазиатского океана и в особенности его Уральского краевого бассейна, на юге которого к концу эпохи произошло также сильное сближение Казахстании с краем Восточно-Европейского континента. При этом на западной окраине Казахстании возник краевой вулканоплутонический пояс. Другой такой же пояс образовался

Рис. 13.5. Положение материков и океанов в раннем карбоне (по Л. П. Зонен- шайну, с дополнениями). Условные обозначения см. на рис. 9.4

Рис. 13.5. Положение материков и океанов в раннем карбоне (по Л. П. Зонен- шайну, с дополнениями). Условные обозначения см. на рис. 9.4

|

|

90" 120" 150° 180° -150° -120 -90°

I------------------------------------- f---------------------- ГП------------ г

j РАННИИ КАРБОН

|

вдоль восточной и северо-восточной периферии Казахско-Киргизского континента, со стороны Туркестанского и Джунгарского бассейнов. Подобные пояса возникли и на противоположной стороне Центральноазиатского бассейна, в юго-восточном обрамлении Сибирского континента и Центральномонгольского микроконтинента.

Таримский и Китайско-Корейский континенты, находившиеся далее к востоку, также стали сближаться с Сибирью и Центральной Монголией. Все это предваряло грядущее закрытие Палеоазиатского океана.

Между тем в Западной Европе в раннем карбоне произошло заполнение осадками и началось смятие в складки и надвиги Сак- сотюрингского, а затем и Реногерцинского и Южно-Португальского прогибов европейских герцинид с заложением в конце эпохи передового прогиба перед их надвиговым фронтом. Аналогичный процесс развивается в Северной Америке перед Южными Аппалачами и их юго-западным продолжением (Уачита, Маратон). Одновременно в теле Лавруссии, главным образом в пределах каледонского пояса, спаявшего ранее Северную Америку и Восточную Европу, а также Гиперборею, развиваются сдвигово-раздвиговые смещения и порожденные ими впадины, заполняемые обломочными осадками и основными вулканитами повышенной щелочности; местами в них проникают морские воды.

Более древние и более устойчивые части континента, отвечающие Северо-Американской и Восточно-Европейской платформам, испытывают после регрессии в начале эпохи трансгрессию с накоплением преимущественно карбонатных отложений. В конце эпохи наступает новая регрессия. В реликтовых морях формировались эвапориты и терригенно-эвапоритовые осадки, а позднее уже в континентальных условиях красноцветы. В ряде мест происходило накопление угленосных толщ. На западной активной окраине Лавруссии, в Кордильерском поясе, заканчивался антлер- ский орогенез, а западнее продолжали существовать окраинные моря и вулканические дуги.

В пределах орогенного пояса протекали процессы складкообразования и метаморфизма. Между горными массивами располагались узкие прогибы, в которых в морской обстановке формировались карбонатно-терригенные и флишевые толщи. На севере Кордильерский орогенный пояс смыкался с Иннуитским. В южной части Кордильер началось заполнение флишевыми толщами глубоководной области, отделявшей вулканическую дугу Кламат от материка. В средней части сегмента сохранилась глубоководная обстановка с маломощным осадконакоплением, а на севере, также в условиях больших глубин, начали формироваться спилито-крем- нистые и сланцевые комплексы. Они распространены на юге и юго- востоке Аляски и располагаются на коре океанского типа. Их мощность составляет около 4- км. Продолжался островодужный вулканизм в районе архипелага Александра. В этом районе извергались андезиты и базальты и формировались рифогенные известняки и граувакки.

В отличие от Западной Лавруссии на территории Восточно- Европейской платформы в раннем карбоне площадь морского осадконакопления по сравнению с девоном увеличилась. Глубина моря возросла, а соленость стала нормальной. Преобладает карбонатное осадконакопление. Повышенная соленость морских вод сохранилась только в Прикаспийском и Печорском бассейнах, где наряду с карбонатами осаждались эвапориты. В прибрежных частях бассейнов накапливались глинисто-песчаные осадки, которые сменялись континентальными песками и угленосными толщами. Последние формировались на озерно-дельтовых низменностях.

Сибирский континент охватила регрессия, а его северо-восточная, Верхояно-Колымская, пассивная окраина с середины эпохи была вовлечена в интенсивное погружение с накоплением мощного верхоянского комплекса терригенных осадков, которое продолжалось затем до юрского периода включительно.

Почти полная регрессия произошла в Тунгусском бассейне, и только в самом конце раннего карбона в его северо-западную часть проникло море. В условиях нормальной солености в нем осаждались карбонаты. В центральных районах платформы располагались крупные пресноводные бассейны, в которых отлагались пескиг алевриты и глины. Произошло расширение Вилюйского бассейна. Здесь в лагунно-континентальных условиях формировался карбо- натно-терригенный комплекс, обогащенный гипсами и ангидритами. Остальная часть платформы представляла собой равнину. На территории Чукотки, которая относилась к Гиперборейской платформе, накапливались карбонаты и карбонатно-терригенные осадки.

Восточнее располагались отколовшиеся от Сибири микроконтиненты; на них происходили излияния базальтов и отчасти кислых лав. Еще восточнее намечается существование вулканической дуги, а за ней — океанского пространства. Океанские условия господствовали на площади Камчатки, Сахалина, Сихотэ-Алиня, Японских островов и южнее вдоль окраин Южно-Китайского и Индосиний- ского континентов. Китайско-Корейский и Таримокий континенты оставались поднятыми выше уровня океана, а Южно-Китайский континент, Синобирманекий и Индосинийский микроконтиненты испытывали слабое погружение. Морские бассейны располагались на Южно-Китайской платформе. Их конфигурация и глубина с течением времени сильно менялись. Многократно возникали и исчезали острова. Сильно менялись также мощность и фациальный состав осадков. Наряду с карбонатами и карбонатно.терригенны- ми морскими осадками достаточно широко были распространены угленосные.

Палеотетис, почти замкнувшийся в Западном Средиземноморье, резко расширялся к востоку, сливаясь здесь с Палеопацификой — древним Тихим океаном (см. рис. 13.5 и 13.6). Его южная, гонд- ванская, окраина оставалась пассивной, а северная — активной. Здесь существовала сложная, меняющаяся по простиранию обстановка с островными дугами, микроконтинентами и отгороженными ими окраинными морями. Таджикский микроконтинент на севере и па юге испытал рифтинг с новообразованием коры океанского типа (офиолиты Южного Гиссара и Северного Памира).

Гондванский суперконтинеит почти целиком представлял собой •область поднятий; лишь в Северной Африке, северо-восточной Бразилии и местами в Австралии продолжалось континентальное или мелководно-морское осадконакопление. Авлакоген Амадиес в Австралии закончил свое развитие деформациями сжатия.

Западная, андская и восточная,тасманская, окраины Гондваны продолжали развиваться в активном режиме. Он был преимущественно орогенныМ в Андоком поясе, а в Тасманском к востоку от Лахланского орогена и краевого вулканоплутонического пояса располагались окраинное море и вулканическая дуга. Ороген существовал, видимо, и на антарктической окраине Гондваны.

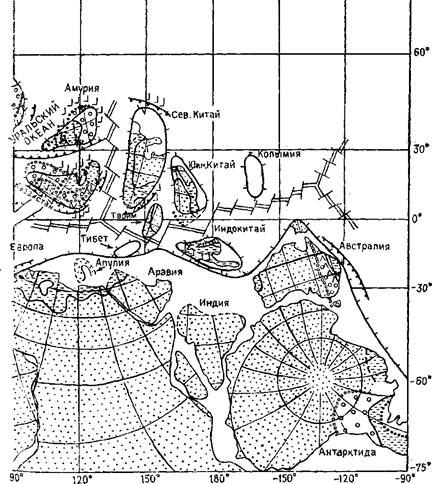

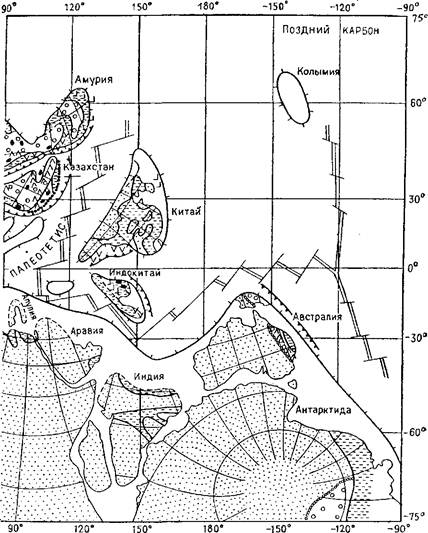

В среднем-позднем карбоне тенденция к сближению континентальных масс усиливается, приводя в конце карбона к столкновению Западной Гондваны с североамериканской и североевропейской частями Лавруссии и Казахстании с ее северным погребенным под Западной Сибирью продолжением—с Восточной Европой (рис. 13.7 и 13.8). Теперь их разделяют лишь узкие передовые прогибы, заполняемые флишем или молассами. Они сопровождают новые мощные орогенные пояса — Уачита, Аппалачский, европейских герцинид, Урало-Южнотяньшаньско-Джунгарский. Их становлению сопутствует внедрение крупных плутонов гранитоидов. Главные импульсы сжатия, их создавшие, приходятся на конец раннего — начало среднего карбона (судетская эпоха, которой предшествовала внутривизейская — саурская, по принятой у нас терминологии), на средний карбон и его границу с поздним (астурийская эпоха). В тыльной части орогенов образуются межгорные молас- совые впадины.

В Палеоазиатском океане пока еще сохраняется глубоководный центральный бассейн — Обоко-Зайсано-Южномонгольский с восточным продолжением в Китае и Приморье. Другой остаточный бассейн того же океана — Монголо-Охотский — отделен от первого полосой микроконтинентов (Керулен-Аргунский, Буреинский). Оба они открываются на востоке в Палеопацифику. Герцинский ороген Алтая и Центральной Монголии протягивается в северном обрамлении этих бассейнов и в южном — Сибирского континента. Казахско-Киргизский и Сибиро-Монгольский континенты окаймляются вулканоплутоническими поясами — свидетелями продолжающейся субдукции под них коры прилегающих океанских бассейнов.

С течением времени размеры Палеоазиатского океана сокращаются. Особенно интенсивные поднятия происходили в его уральской части, где стали расширяться размеры островов. Состав отложений в прогибах стал более пестрым. Постепенно возрастает роль континентальных фаций, и дальнейшее развитие получает островодужный вулканизм. Глубоководные прогибы с маломощ-

Рис. 13.7. Положение материков и океанов в позднем карбоне (по Л. П. Зонен- шайну, с дополнениями). Условные обозначения см. на рис. 9.4

ным глинистым осадконакоплением и иногда с подводными излияниями базальтов сохраняются на Северном Урале.

На западе Южного Урала происходило быстрое заполнение ранее глубоководного прогиба турбидитами (флиш) и органогенными карбонатами. Широкое развитие карбонаты получили на Полярном Урале и Новой Земле. Вулканические извержения ост- роводужного характера свойственны восточным регионам Среднего и Южного Урала. Состав вулканитов преимущественно средний, но встречаются основные и даже кислые разности. В этих же районах располагались рифовые массивы и формировались органогенные известняки. Временами территории осушались, и тогда накапливались озерно-болотные песчано-глинистые, в том числе и угленосные, толщи.

| 257- |

С востока Уральский бассейн ограничивался Казахстанской денудационной равниной. На юге он соединялся с морями Туран- ской плиты и Приаралья. Временами на приморских заболоченных низменностях накапливались угленосные толщи. В Тенизско- Чуйской впадине соленость морских вод становилась повышенной и тогда осаждались ангидриты, гипсы, а временами и соли. В юго-

17—1164

|

|

| 17* |

восточной горной части Казахстанского континента изливались лавы кислого и основного состава.

Во второй половине карбона сравнительно глубоководные условия сохранились только на Новой Земле, где распространены карбонатн.о-террнгенные комплексы глубокого шельфа н глубоководные пелитовые осадки. Практически вся территория Урала интенсивно воздымалась. Возникли возвышенности, а межгорные впадины, покинутые морями, стали ареной накопления грубооб- ломочных образований.

Завершается развитие Центральноазиатского пояса. В юго- западной части Обь-Зайсанской системы и в Монголо-Амурской области формировались глубоководные кремнистые толщи и происходил базальтовый вулканизм. В конце карбона здесь уже преобладал островодужный вулканизм среднего состава и осаждались граувакки.

Излияния базальтов происходили в Амуро-Охотской системе. Область вулканической активности в карбоне расширилась и охватила восточные районы Буреинского массива.

В Джунгаро-Балхашском регионе и ряде других районов Средней Азии происходил активный наземный вулканизм. Сильные поднятия характерны для Куньлуня, юга Таримского массива и Циньлинской системы. Поднятия сопровождались активным вулканизмом, сильным метаморфизмом и тектоническими деформациями. Межгорные прогибы были заняты сообщающимися между собой морями.

Лавруссия подвергается раскалыванию вдоль той же аркти- ческо-североатлантической полосы каледонид с образованием целой системы рифтовых грабенов. Эти процессы растяжения распространяются и на Иннуитскую складчатую систему, где благодаря им образуется наложенный Свердрупский бассейн, просуществовавший затем до мелового периода включительно. Рифтоге- нез затронул южную часть американской половины Лавруссии, где «возникла сложная субширотная горстово-грабеновая система Уаэито—Древних Скалистых гор. На западной, кордильерской, периферии Лавруссии происходило нивелирование антлерской складчатой системы, а далее к западу сохранялась обстановка типичной активной окраины с окраинными морями и вулканическими дугами.

В среднем и позднем карбоне началось погружение обширного Свердрупского бассейна (Канадский Арктический архипелаг), центральная часть которого заполнялась карбонатно-терригенным материалом и соленосными отложениями. В прибрежной части отлагались песчаные осадки. На севере бассейна известны пла- тобазальты. Произошла крупная регрессия в Западно-Канадском бассейне, от которого сохранилось реликтовое море во впадине Виллистон.

Море занимало большую часть территории Мидконтинента от Кордильер до Аппалачей. Наряду с карбонатными и песчано- глинистыми отложениями здесь развиты красноцветные континентальные песчаники, а на востоке — угленосные комплексы. На западе располагался небольшой по размерам засоленный бассейн, в котором наряду с карбонатно-терригенными осадками осаждались соли.

В Восточно-Гренландском и Аппалачском орогенах продолжали расти поднятия. Снесенный с горных массивов обломочный материал отлагался в межгорных впадинах. Мощность моласс колеблется от 2,5 до 5 км. Наряду с грубообломочными отложениями присутствуют угленосные. Особенно велика роль угленосных фаций в южной части Аппалачей.

В пределах Кордильерского орогенного пояса возникли протяженные участки суши, разделенные глубокими прогибами. В последних осаждались карбонатные и терригенные осадки. Особенно энергичные погружения происходили в' бассейне, расположенном в центральной части штата Колорадо,; где мощность пенсильванских отложений превышает 5 км.

В ряде других районов на окраинах Лавруссии продолжали существовать глубоководные бассейны. В их пределах происходили подводные излияния лав основного состава, а в промежутках между излияниями осаждались глинистые и кремнистые осадки. Мелководные известково-глинистые и известковистые осадки распространены в центральной и южной частях Аляски, где их мощность не превышает 2 км. Интенсивные вулканические извержения в течение среднего и позднего карбона происходили на островных дугах Кламат и Александра.

В среднем и позднем карбоне на Восточно-Европейской платформе сохранился крупный морской бассейн, в котором продолжали осаждаться карбонатные осадки. В прибрежных зонах накапливались и терригенные осадки.

В позднем карбоне в Среднем Поволжье и Западном Прити- манье широкое распространение получили гипсы и ангидриты. Весьма своеобразные условия существовали в Днепровско-Донец- кой впадине, где формировался терригенный комплекс. Накопление прибрежных осадков многократно сменялось накоплением дельтовых и пойменных. Осадки сильно обогащены органическим углеродом и среди пачек слоев алеврито-песчано-глинистого состава имеются многочисленные угольные пласты. Мощность угленосной толщи составляет в Донбассе около 4 км.

Узкий морской пролив, соединявший цепочку активно погружавшихся впадин, которые заполнялись паралическими и лимни- ческими угленосными толщами, протягивался от Днепровско-До- нецкой впадины до Британских островов. Здесь образовалась цепочка крупных угленосных бассейнов в передовых прогибах гер- цинид — Силезский, Рурский, Франко-Бельгийский, Кентский.

Сибирский и Китайско-Корейский континенты испытывали частью слабые поднятия, частью слабые же относительные погружения с накоплением угленосных осадков. На Тариме преобладали поднятия; как и Синокорея, он находился еще на значительном удалении соответственно от Казахстании и Сибири,

Все о геологии https://geo.web.ru/

хотя и стал к ним приближаться, Южно-Китайский континент был покрыт мелким морем.

В среднем и позднем карбоне размеры Сибирского континента увеличились за счет присоединения к нему завершившего оро- генное развитие Алтае-Саянского региона. За исключением Таймыра, где располагался морской бассейн, вся западная и юго- западная части Сибирской платформы представляли собой озер- но-аллювиальную низменность, в которую неоднократно вторгалось море. На приморской низменности отлагались разнообразные по фациям песчано-глинистые осадки, обогащенные органическим веществом. В наиболее заболоченных участках формировались мощные угленосные толщи (Кузнецкий и Тунгусский бассейны).

В осевой части Верхояно-Колымской области в среднем и позднем карбоне находился глубоководный прогиб, в котором накапливались глинистые толщи, а на его западном склоне и шельфе, примыкавшем к Сибирской платформе, формировались песча- но-глинистые толщи. На Колымо-Омолонском массиве в наземных условиях продолжались излияния базальтов.

Палеотетис, испытавший полное замыкание в Западном Средиземноморье, все шире раскрывался на востоке, но его северное обрамление, включавшее Динариды, Карпаты, Балканиды, Крым, Большой Кавказ, Гиндукуш, Северный Памир, Куньлунь и Циньлин, в полной мере были охвачены герцинским орогенезом со всеми сопутствующими явлениями — региональным метаморфизмом, орогенным интрузивным и эффузивным магматизмом, надвигами и шарьяжами. В основном это было следствием столкновения с южной окраиной Восточной Европы, Тарима и Сино- кореи приплывших с юга микрокоитинентов — отторженцев Гондваны — Адриатического, Родопского, Закавказского, Центрально- иранского, Центральноафганского и др. В их тылу, т. е. еще южнее, начал раскрываться новый океанский бассейн — мезозойский Тетис — Мезотетис.

Гондванский суперкоитинент в общем еще сохранял свое единство, на северо-западе сомкнувшись с Лавруссией и тем самым положив начало становлению Пангеи II. Но в конце карбона в южной половине Африки и в Индостане началось его раскалывание с образованием системы грабенов, в которых накапливались продукты ледового разноса —■ базальные слои комплекса Карру (Африка) или гондванского комплекса (Индостан). В Австралии продолжал развиваться рифтовый грабен Фицрой. Покровно- ледниковые отложения известны также на юге Аравии, в1 Антарктиде и Южной Америке, свидетельствуя об огромных масштабах этого оледенения, начавшегося на востоке Австралии еще в конце раннего карбона. Это оледенение должно было вызвать значительное эвстатическое понижение уровня океана, но оно ощущается далеко не везде. В Южной Америке накоплению ледниковых образований предшествовало довольно широкое отложение мелководно-морских и лагунных осадков во всех основных впадинах, причем погружения эти захватили и Андский пояс.

В Северной Америке паралическое осадконакопление распространилось на всю южную половину платформы. Но в Северной Африке нарастает регрессия, площадь осадконакопления сокращается, морские осадки сменяются континентальными, авлакоген Угарты испытывает складчатость и инверсию, происходит тектоническая дифференциация на крупные поднятия и впадины и все это под явным воздействием герцинских деформаций на севере, в Средиземноморском поясе.

Австралия и Антарктида также характеризуются преобладанием поднятий, хотя их интенсивность в Лахланском орогенном поясе значительно снижается, зато сам пояс расширяется к востоку.

2014-02-17

2014-02-17 727

727