18.1. Требования настоящего раздела должны соблюдаться при проектировании искусственного понижения уровня подземных вод (водопонижения) для защиты заглубленных и подземных сооружений и котлованов в периоды строительства и (или) эксплуатации с применением водоотлива, дренажа, водопонизительных скважин и иглофильтров.

18.2. При проектировании водопонижения, кроме требований п. 1.1, необходимо учитывать возможное изменение режима подземных вод, условий поверхностного стока в строительный и эксплуатационный периоды, отведенные места сброса подземных вод, химический состав подземных вод и влияние понижения их уровня на окружающую среду и существующие сооружения, сроки и технологию строительных работ.

При водопонижении должны предусматриваться меры, препятствующие ухудшению строительных свойств грунтов в основании сооружения и нарушению устойчивости откосов выработки.

18.3. При проектировании дренажа, водопонизительных скважин и иглофильтров, а также при расчетах водопонижения, определении необходимости опытного (пробного) водопонижения, требуемых наблюдений и устройств для них и мероприятий по охране окружающей среды следует, кроме требований настоящего раздела, учитывать требования СниП 2.06.14-85.

|

|

|

18.4. Требуемое понижение уровня подземных вод следует определять:

в водоносных слоях, содержащих безнапорные воды, в зависимости от допустимого повышения уровня воды за время аварийного отключения водопонизительной системы;

в напорных водоносных слоях, залегающих ниже дна котлована или пола заглубленного сооружения, из условия исключения возможности прорывов воды и необходимости обеспечения устойчивости грунтов в основании сооружения.

При пересечении сооружением (котлованом) водоупорных слоев следует исходить из практически достижимого понижения уровня подземных вод, предусматривая при необходимости дополнительные мероприятия для защиты сооружения (котлована).

18.5. при проектировании строительного водопонижения следует предусматривать максимально возможное использование устройств водопонизительных систем, предназначенных для эксплуатационного периода.

18.6. Водоотлив из котлованов и траншей следует применять в системах строительного водопонижения.

В проекте должны быть предусмотрены канавки и лотки для сбора поступающих в выработки подземных и поверхностных вод и отвода их к зумпфам (водоприемникам) с последующей их откачкой на поверхность. Канавки и зумпфы, как правило, следует располагать за пределами основания сооружения. При необходимости их расположения в пределах основания, они должны быть укреплены и защищены от размыва.

|

|

|

18.7. В насосных станциях для водоотлива следует предусматривать резерв насосов в размере 100% (по производительности) при одном работающем насосе и 50% - при двух и более.

18.8. Траншейный дренаж допускается устраивать на свободных от застройки территориях.

18.9. Закрытый беструбчатый дренаж (траншеи, заполненные фильтрующим материалом) следует предусматривать, как правило, для кратковременной эксплуатации (на оползневых склонах в период осуществления мероприятий по их стабилизации, в котловане в период строительства сооружения и т.п.)

18.10. Трубчатый дренаж следует предусматривать в грунтах с коэффициентом фильтрации К ³ 2 м/ñóò. Äîïóñêàåòñÿ åãî ïðèìåíåíèå è ïðè К< 2 м/сут в строительном водопонижении и в сопутствующих дренажах тоннелей, каналов и других устройств для коммуникаций, если опытным путем доказана его эффективность.

18.11. Устройство дренажей в виде подземных галерей (проходных и полупроходных) допускается:

при возможности выполнить дренаж только подземным способом;

при их использовании для периода эксплуатации сооружения (в особенности в случаях, когда переустройство или ремонт дренажа невозможны или затруднены);

в инженерно-геологических условиях, где их применение экономически эффективно.

18.12. Для обеспечения фильтрационной способности дренажных галерей следует предусматривать обсыпку как для трубчатых дренажей или специальную обделку (крепь) с применением пористого бетона, с устройством «фильтровых окон» и т.п.

18.13. Вакуумный дренаж следует применять в гранулах с коэффициентом фильтрации менее 2 м/сут.

18.14. Водопонизительные скважины (открытые и герметические, оборудованные насосами, сквозные фильтры, самоизливающиеся и водопоглащающие) следует предусматривать как для водопонижения эксплуатационного периода, так и для строительного водопонижения.

18.15. Иглофильтры следует применять, как правило, в системах строительного водопонижения.

18.16. Электроосушение следует применять в слабопроницаемых грунтах, имеющих коэффициенты фильтрации менее 0,1 м/сут.

18.17. Воды от водопонизительных систем при невозможности их использования следует отводить, как правило, самотеком в существующие водостоки или к отведенным местам сброса.

Максимальные допустимые скорости течения воды в водоотводящих устройствах следует принимать в зависимости от материала их конструкции и продолжительности работы с учетом требований СниП 2.06.03-85.

18.18. В случае невозможности отвода воды самотеком необходимо предусматривать специальные насосные станции с резервуарами, при проектировании которых следует руководствоваться требованиями СниП 2.04.03-85, а при использовании откачиваемой воды для водоснабжения – СниП 2.04.02-84.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ

1. Характеристики грунтов, приведенные в табл. 1-3, допускается использовать в расчетах оснований сооружений в соответствии с указаниями п. 2.16.

Таблица 1

Нормативные значения удельного сцепления сn, кПа (кгс/см2), угла внутреннего трения jn, град. и модуля деформации Е, МПа (кгс/см2), песчанных грунтов четвертичных отложений

| Песчаные грунты | Обозначения характеристик | Характеристика грунтов при коэффициенте пористости е, равном | |||

| грунтов | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | |

| Гравелистые и крупные | cn jn E | 2(0,02) 50(500) | 1(0,01) 40(400) | - 30(300) | - - - |

| Средней крупности | cn jn E | 3(0,03) 50(500) | 2(0,02) 40(400) | 1(0,01) 30(300) | - - - |

| Мелкие | cn jn E | 6(0,06) 48(480) | 4(0,04) 38(380) | 2(0,02) 28(280) | - 18(180) |

| Пылеватые | cn jn E | 8(0,08) 39(390) | 6(0,06) 28(280) | 4(0,04) 18(180) | 2(0,02) 11(110) |

Таблица 2

|

|

|

Нормативные значения удельного сцепления сn, кПа (кгс/см2), угла внутреннего трения jn, град. и модуля деформации Е, МПа (кгс/см2), пылевато-глинистых нелессовых грунтов четвертичных отложений

| Наименование грунтов и пределы нормативных значений их | Обозна- чения характе- ристик | Характеристики грунтов при коэффициенте пористости е, равном | |||||||

| Показателя текучести | грунтов | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | |

| Супе- | 0 £ IL £ 0,25 | cn jn | 21 (0,21) | 17 (0,17) | 15 (0,15) | 13 (0,13) | - - | - - | - - |

| Си | 0,25< IL £0,75 | cn jn | 19 (0,19) | 15 (0,15) | 13 (0,13) | 11(0,11) | 9 (0,9) | - - | - - |

| 0 < IL £ 0,25 | cn jn | 47 (0,47) | 37 (0,37) | 31 (0,31) | 25 (0,25) | 22 (0,22) | 19 (0,19) | - - | |

| Сугли- нки | 0,25 < IL £ 0,5 | cn jn | 39 (0,39) | 34 (0,34) | 28 (0,28) | 23 (0,23) | 18 (0,18) | 15 (0,15) | - - |

| 0,5 < IL £ 0,75 | cn jn | - - | - - | 25 (0,25) | 20 (0,20) | 16 (0,16) | 14 (0,14) | 12 (0,12) | |

| 0 < IL £ 0,25 | cn jn | - - | 81 (0,81) | 68 (0,68) | 54 (0,54) | 47 (0,47) | 41 (0,41) | 36 (0,36) | |

| Глины | 0,25 < IL £ 0,5 | cn jn | - - | - - | 57 (0,57) | 50 (0,50) | 43 (0,43) | 37 (0,37) | 32 (0,32) |

| 0,5 < IL £ 0,75 | cn jn | - - | - - | 45 (0,45) | 41 (0,41) | 36 (0,36) | 33 (0,33) | 29 (0,29) |

Таблица 3

Нормативные значения модуля деформации пылевато-глинистых нелессовых грунтов

| Присхождение и | Наименование грун- | Модуль деформации грунтов Е, МПа (кг/см2), при коэффициенте пористости е, равным | ||||||||||||

| возраст грунтов | тов и пределы норма- тивных значений их показателя текучести | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | ||

| Аллювиа- | Супеси | 0 £ IL £ 0,75 | - | 32 (320) | 24 (240) | 16 (160) | 10 (100) | 7 (70) | - | - | - | - | - | |

| льные, Делювиа- льные, | Суглинки | 0 £ IL £ 0,75 0,25 < IL £0,5 0,5 < IL £0,75 | - - - | 34 (340) 32 (320) - | 27 (270) 25 (250) - | 22 (220) 19 (190) 17 (170) | 17 (170) 14 (140) 12 (120) | 14 (140) 11 (110) 8 (80) | 11 (110) 8 (80) 6 (60) | - - 5 (50) | - - - | - - - | - - - | |

| Четве- ртич- ные отло- | Озерные, Озерно- аллюви- альные | Глины | 0 £ IL £ 0,75 0,25 < IL £0,5 0,5 < IL £0,75 | - - - | - - - | 28 (280) - - | 24 (240) 21 (210) - | 21 (210) 18 (180) 15 (150) | 18 (180) 15 (150) 12 (120) | 15 (150) 12 (120) 9 (90) | 12 (120) 9 (90) 7 (70) | - - - | - - - | - - - |

| жения | Флювио- | Супеси | 0 £ IL £ 0,75 | - | 33 (330) | 24 (240) | 17 (170) | 11 (110) | 7 (70) | - | - | - | - | - |

| глянциа- льные | Суглинки | 0 £ IL £ 0,75 0,25 < IL £0,5 0,5 < IL £0,75 | - - - | 40 (400) 35 (350) - | 33 (330) 28 (280) - | 27 (270) 22 (220) 17 (170) | 21 (210) 17 (170) 13 (130) | - 14 (140) 10 (100) | - - 7 (70) | - - - | - - - | - - - | - - - | |

| Морен- ные | Супеси Суглинки | IL £ 0,5 | 75 (750) | 55 (550) | 45 (450) | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| Юрские отложе- ния оксфордского яруса | Глины | -0,25 £ IL £ 0 0 < IL £ 0,25 0,25 < IL £0,5 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 27 (270) 24 (240) - | 25 (250) 22 (220) - | 22 (220) 19 (190) 16 (160) | - 15 (150) 12 (120) | - - 10 (100) |

2. Характеристики песчаных грунтов в табл. 1 относятся к кварцевым пескам с зернами различной окатанности, содержащим не более 20% полевого шпата и не более 5 % в сумме различных примесей (слюда, глауконит и пр.), включая органическое вещество, независимо от степени влажности грунтов Sr..

|

|

|

3. Характеристики пылевато-глинистых грунтов в табл. 2 и 3 относятся к грунтам, содержащим не более 5% органического вещества и имеющим степень влажности Sr = 0,8.

4. Для грунтов с промежуточными значениями е, против указанных в табл. 1-3, допускается определять значения cn , jn и E ïî èíòåðïîëÿöèè.

Åñëè çíà÷åíèÿ å, IL и Sr ãðóíòîâ âûõîäÿò çà ïðåäåëû, предусмотренные табл. 1-3, характеристики сn , jn и E ñëåäóåò îïðåäåëÿòü ïî äàííûì íåïîñðåäñòâåííûõ èñïûòàíèé ýòèõ ãðóíòîâ.

Äîïóñêàåòñÿ â çàïàñ íàäåæíîñòè ïðèíèìàòü õàðàêòåðèñòèêè ñn , ön и Е по соответствующим нижним пределам е, IL и Sr табл.1-3, если грунты имеют значения e, IL и Sr меньше этих предельных значений.

5. Для определения значений сn, jn и Е по табл.1-3 используются нормативные значения е, IL и Sr (п.2.12).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЙ1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСАДКИ

1. Осадка основания s c использованием расчетной схемы в виде линейно-деформируемого полупространства (п.2.40) определяется методом послойного суммирования по формуле

, (1)

, (1)

где b - безразмерный коэффициент, равный 0,8;

szp,i - среднее значение дополнительного вертикального нормального напряжения в i -м слое грунта, равное полусумме указанных напряжений на верхней zi- 1 è íèæíåé zi границах слоя по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента (см. пп. 2-4);

hi и Еi - соответственно толщина и модуль деформации i- го слоя грунта;

n - число слоев, на которые разбита сжимаемая толща основания.

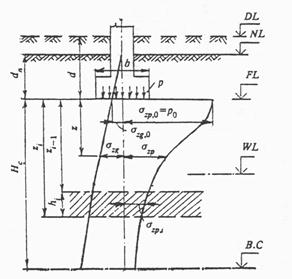

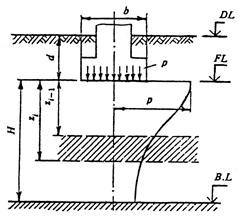

При этом распределение вертикальных нормальных2 напряжений по глубине основания принимается в соответствии со схемой, приведенной на рис. 1.

______________

1В настоящем приложении, кроме специально оговоренных случаев, приняты следующие единицы:

для линейных величин – м (см), для сил – кН (кгс); для напряжений, давлений и модулей деформации – кПа (кгс/см2); для удельного веса – кН/м3 (кгс/см3).

2Далее для краткости слово «нормальное» опускается.

Примечание. При значительной глубине заложения фундаментов расчет осадки рекомендуется производить с использованием расчетных схем, учитывающих разуплотнение грунта вследствие разработки котлована.

2. Дополнительные вертикальные напряжения на глубине z от подошвы фундамента: szp – по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, и szp,c – по вертикали, проходящей через угловую точку прямоугольного фундамента, определяются по формулам:

szp = ap 0; (2)

szp,c = ap 0 / 4, (3)

где a - коэффициент, принимаемый по табл.1 в зависимости от формы подошвы фундамента, соотношения сторон прямоугольного фундамента и относительной глубины, равной: о = 2 z/b при определении уzp и î = z/b при определении уzp,c;

p 0 = p - szg, 0 - дополнительное вертикальное давление на основание (для фундаментов шириной b? 10 ì принимается р 0 = р);

р - среднее давление под подошвой фундамента;

szg, 0 - вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента (при планировке срезкой принимается szg, 0 = gd, при отсутствии планировки и планировке подсыпкой szg, 0 = gdn, где g/ - удельный вес грунта, расположенного выше подошвы, d и dn – îáîçíà÷åíû íà ðèñ.1).

Ðèñ.1. Ñõåìà ðàñïðåäåëåíèÿ âåðòèêàëüíûõ íàïðÿæåíèé â ëèíåéíî-äåôîðìèðóåìîì ïîëóïðîñòðàíñòâå DL – отметка планировки; NL - отметка поверхности природного рельефа; FL - отметка подошвы фундамента; WL - уровень подземных вод; В,С - нижняя граница сжимаемой толщи; d и dn глубина заложения фундамента соответственно от уровня планировки и поверхности природного рельефа; b - ширина фундамента; р - среднее давление под подошвой фундамента; р 0 - дополнительное давление на основание; szg и szg, 0 – äîïîëíèòåëüíîå вертикальное напряжение от внешней нагрузки на глубине z от подошвы фундамента и на уровне подошвы; szp и szð, 0 – äîïîëíèòåëüíîå вертикальное напряжение от внешней нагрузки на глубине z от подошвы фундамента и на уровне подошвы; Нс – глубина сжимаемой толщи.

Таблица 1

Коэффициент a

| Коэффициент a для фундаментов | ||||||||

| x = 2 z / b | Круглых | Прямоугольных с соотношением сторон h = l / b, равным | ленто- чных | |||||

| 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | (h ³10) | |||

| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |

| 0,4 | 0,949 | 0,960 | 0,972 | 0,975 | 0,976 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |

| 0,8 | 0,756 | 0,800 | 0,848 | 0,866 | 0,876 | 0,879 | 0,881 | 0,881 |

| 1,2 | 0,547 | 0,606 | 0,682 | 0,717 | 0,739 | 0,749 | 0,754 | 0,755 |

| 1,6 | 0,390 | 0,449 | 0,532 | 0,578 | 0,612 | 0,629 | 0,639 | 0,642 |

| 2,0 | 0,285 | 0,336 | 0,414 | 0,463 | 0,505 | 0,530 | 0,545 | 0,550 |

| 2,4 | 0,214 | 0,257 | 0,325 | 0,374 | 0,419 | 0,449 | 0,470 | 0,477 |

| 2,8 | 0,165 | 0,201 | 0,260 | 0,304 | 0,349 | 0,383 | 0,410 | 0,420 |

| 3,2 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 0,251 | 0,294 | 0,329 | 0,360 | 0,374 |

| 3,6 | 0,106 | 0,131 | 0,173 | 0,209 | 0,250 | 0,285 | 0,319 | 0,337 |

| 4,0 | 0,087 | 0,108 | 0,145 | 0,176 | 0,214 | 0,248 | 0,285 | 0,306 |

| 4,4 | 0,073 | 0,091 | 0,123 | 0,150 | 0,185 | 0,218 | 0,255 | 0,280 |

| 4,8 | 0,062 | 0,077 | 0,105 | 0,130 | 0,161 | 0,192 | 0,230 | 0,258 |

| 5,2 | 0,053 | 0,067 | 0,091 | 0,113 | 0,141 | 0,170 | 0,208 | 0,239 |

| 5,6 | 0,046 | 0,058 | 0,079 | 0,099 | 0,124 | 0,152 | 0,189 | 0,223 |

| 6,0 | 0,040 | 0,051 | 0,070 | 0,087 | 0,110 | 0,136 | 0,173 | 0,208 |

| 6,4 | 0,036 | 0,045 | 0,062 | 0,077 | 0,099 | 0,122 | 0,158 | 0,196 |

| 6,8 | 0,031 | 0,040 | 0,055 | 0,064 | 0,088 | 0,110 | 0,145 | 0,185 |

| 7,2 | 0,028 | 0,036 | 0,049 | 0,062 | 0,080 | 0,100 | 0,133 | 0,175 |

| 7,6 | 0,024 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,072 | 0,091 | 0,123 | 0,166 |

| 8,0 | 0,022 | 0,029 | 0,040 | 0,051 | 0,066 | 0,084 | 0,113 | 0,158 |

| 8,4 | 0,021 | 0,026 | 0,037 | 0,046 | 0,060 | 0,077 | 0,105 | 0,150 |

| 8,8 | 0,019 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,055 | 0,071 | 0,098 | 0,143 |

| 9,2 | 0,017 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,051 | 0,065 | 0,091 | 0,137 |

| 9,6 | 0,016 | 0,020 | 0,028 | 0,036 | 0,047 | 0,060 | 0,085 | 0,132 |

| 10,0 | 0,015 | 0,019 | 0,026 | 0,033 | 0,043 | 0,056 | 0,079 | 0,126 |

| 10,4 | 0,014 | 0,017 | 0,024 | 0,031 | 0,040 | 0,052 | 0,074 | 0,122 |

| 10,8 | 0,013 | 0,016 | 0,022 | 0,029 | 0,037 | 0,049 | 0,069 | 0,117 |

| 11,2 | 0,012 | 0,015 | 0,021 | 0,027 | 0,035 | 0,045 | 0,065 | 0,113 |

| 11,6 | 0,011 | 0,014 | 0,020 | 0,025 | 0,033 | 0,042 | 0,061 | 0,109 |

| 12,0 | 0,010 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,031 | 0,040 | 0,058 | 0,106 |

Примечания: 1. В табл. 1 обозначено: b - ширина или диаметр фундамента, l - длина фундамента.

2. Для фундаментов, имеющих подошву в форме правильного многоугольника с площадью А, значения a принимаются как для круглых фундаментов радиусом

3. Для промежуточных значений x и h коэффициент a определяется по интерполяции.

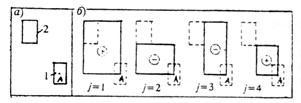

3. Äîïîëíèòåëüíûå âåðòèêàëüíûå íàïðÿæåíèÿ szp,u на глубине z по вертикали, проходящей через произвольную точку А (в пределах или за пределами рассматриваемого фундамента с дополнительным давлением по подошве, равным р 0), определяются алгебраическим суммированием напряжений szð,ci в угловых точках четырех фиктивных фундаментов (рис.2) по формуле

. (4)

. (4)

4. Дополнительные вертикальные напряжения szg,nf на глубине z по вертикали, проходящей через центр рассчитываемого фундамента, с учетом влияния соседних фундаментов или нагрузок на прилегающие площади определяются по формуле

, (5)

, (5)

где k – число влияющих фундаментов.

5. Вертикальное напряжение от собственного веса грунта szg на границе слоя, расположенного на глубине z от подошвы фундамента, определяется по формуле

, (6)

, (6)

где g / - удельный вес грунта, расположенного выше подошвы фундамента;

dn - обозначение – см. рис. 1;

gi и hi - соответственно удельный вес и толщина i -го слоя грунта.

Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, но выше водоупора, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды.

При определении szg в водоупорном слое следует учитывать давление столба воды, расположенного выше рассматриваемой глубины.

6. Нижняя граница сжимаемой толщи основания принимается на глубине z = Hc , где выполняется условие szð = 0,2 szg (здесь szð – дополнительное вертикальное напряжение на глубине по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, определяемое в соответствии с указаниями пп. 2 и 4; szg – вертикальное напряжение от собственного веса грунта, определяемое в соответствии с п. 5).

Если найденная по указанному выше условию нижняя граница сжимаемой толщи находится в слое грунта с модулем деформации Е < 5 МПа (50 кгс/см2) или такой слой залегает непосредственно ниже глубины

z = Hc , нижняя граница сжимаемой толщи определяется исходя из условия szð = 0,1 szg .

рис.2. Схема к определению дополнительных вертикальных напряжений szð,а в основании рассчитываемого фундамента с учетом влияния соседнего фундамента методом угловых точек

а - схема расположения рассчитываемого 1 и влияющего фундамента 2; б - схема расположения фиктивных фундаментов с указанием знака напряжений szð,cj в формуле (4) под углом i- го фундамента.

7. Осадка основания с использованием расчетной схемы линейно деформируемого слоя (см. п. 2.40 и рис. 3) определяется по формуле

, (7)

, (7)

где р - среднее давление под подошвой фундамента (для фундаментов шириной b < 10 м принимается p = p 0 – ñì. ï. 2);

b - ширина прямоугольного или диаметр круглого фундамента;

kc и km - коэффициенты, принимаемые по табл. 2 и 3;

n - число слоев, различающихся по сжимаемости в пределах расчетной толщи слоя Н, определяемой в соответствии с указаниями п. 8;

ki и ki- 1 - коэффициенты, определяемые по табл. 4 в зависимости от формы фундамента, соотношения сторон прямоугольного фундамента и относительной глубины, на которой расположены подошва и кровля i -го слоя соответственно

Еi - модуль деформации i- го слоя грунта.

Примечание. Формула (7) служит для определения средней осадки основания, загруженного равномерно распределенной по ограниченной площади нагрузкой. Эту формулу допускается применять для определения осадки жестких фундаментов.

Таблица 2

Коэффициент kc

| Относительная толщина слоя z / = 2 H / b | Коэффициент kc |

| 0 < z / £ 0,5 | 1,5 |

| 0,5 < z / £ 1 | 1,4 |

| 1 < z / £ 2 | 1,3 |

| 2 < z / £ 3 | 1,2 |

| 3 < z / £ 5 | 1,1 |

| z / > 5 | 1,0 |

Таблица 3

Коэффициент km

| Среднее значение модуля деформации грунта основания Е, | Значения коэффициента km при ширине фундамента b, м, равной | ||

| МПа (кгс/см2) | b < 10 | 10 £ b £ 15 | b > 15 |

| E < 10 (100) | |||

| E ³ 10 (100) | 1,35 | 1,5 |

Òàáëèöà 4

Коэффициент k

| Коэффициент k для фундаментов | ||||||||

| x = 2 z / b | Круглых | Прямоугольных с соотношением сторон h = l / b, равным | ленто- чных | |||||

| 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | (h ³10) | |||

| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |

| 0,4 | 0,090 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,104 |

| 0,8 | 0,179 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,208 |

| 1,2 | 0,266 | 0,299 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,311 |

| 1,6 | 0,348 | 0,380 | 0,394 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,412 |

| 2,0 | 0,411 | 0,446 | 0,472 | 0,482 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,511 |

| 2,4 | 0,461 | 0,499 | 0,538 | 0,556 | 0,565 | 0,567 | 0,567 | 0,605 |

| 2,8 | 0,501 | 0,542 | 0,592 | 0,618 | 0,635 | 0,640 | 0,640 | 0,687 |

| 3,2 | 0,532 | 0,577 | 0,637 | 0,671 | 0,696 | 0,707 | 0,709 | 0,763 |

| 3,6 | 0,558 | 0,606 | 0,676 | 0,717 | 0,750 | 0,768 | 0,772 | 0,831 |

| 4,0 | 0,579 | 0,630 | 0,708 | 0,756 | 0,796 | 0,820 | 0,830 | 0,892 |

| 4,4 | 0,596 | 0,650 | 0,735 | 0,789 | 0,837 | 0,867 | 0,883 | 0,949 |

| 4,8 | 0,611 | 0,668 | 0,759 | 0,819 | 0,873 | 0,908 | 0,932 | 1,001 |

| 5,2 | 0,634 | 0,683 | 0,780 | 0,844 | 0,904 | 0,948 | 0,977 | 1,050 |

| 5,6 | 0,635 | 0,697 | 0,798 | 0,867 | 0,933 | 0,1981 | 1,018 | 1,095 |

| 6,0 | 0,645 | 0,708 | 0,814 | 0,887 | 0,958 | 1,011 | 1,056 | 1,138 |

| 6,4 | 0,653 | 0,719 | 0,828 | 0,904 | 0,980 | 1,041 | 1,090 | 1,178 |

| 6,8 | 0,661 | 0,728 | 0,841 | 0,920 | 1,000 | 1,065 | 1,122 | 1,215 |

| 7,2 | 0,668 | 0,736 | 0,852 | 0,935 | 1,019 | 1,088 | 1,152 | 1,251 |

| 7,6 | 0,674 | 0,744 | 0,863 | 0,948 | 1,036 | 1,109 | 1,180 | 1,285 |

| 8,0 | 0,679 | 0,751 | 0,872 | 0,960 | 1,051 | 1,128 | 1,205 | 1,316 |

| 8,4 | 0,684 | 0,757 | 0,881 | 0,970 | 1,065 | 1,146 | 1,229 | 1,347 |

| 8,8 | 0,689 | 0,762 | 0,888 | 0,980 | 1,078 | 1,162 | 1,251 | 1,376 |

| 9,2 | 0,693 | 0,768 | 0,896 | 0,989 | 1,089 | 1,178 | 1,272 | 1,404 |

| 9,6 | 0,697 | 0,772 | 0,902 | 0,998 | 1,100 | 1,192 | 1,291 | 1,431 |

| 10,0 | 0,700 | 0,777 | 0,908 | 1,005 | 1,110 | 1,205 | 1,309 | 1,456 |

| 11,0 | 0,705 | 0,786 | 0,922 | 1,022 | 1,132 | 1,233 | 1,349 | 1,506 |

| 12,0 | 0,720 | 0,794 | 0,933 | 1,037 | 1,151 | 1,257 | 1,384 | 1,550 |

Примечание. При промежуточных значениях x и h коэффициент k определяется по интерполяции

8. Толщина линейно-деформируемого слоя Н (рис. 3) в случае, оговоренном в п. 2.40а, принимается до кровли грунта с модулем деформации Е ³ 100 МПа (1000 кгс/см2), а при ширине (диаметре) фундамента b ³ 10 м и среднем значении модуля деформации грунтов основания Е ³ 10 МПа (100 кгс/см2), âû÷èñëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå

, (8)

, (8)

ãäå H 0 и j – принимаются соответственно равными для оснований, сложенных: пылевато-глинистыми грунтами 9 м и 0,15; песчаными грунтами – 6 м и 0,1;

kp – êîýôôèöèåíò, принимаемый равным: kp = 0,8 при среднем давлении под подошвой фундамента р = 100 кПа (1 кгс/см2); kp =1,2 при ð =500 êÏà (5 êãñ/см2), а при промежуточных значениях – по интерполяции.

Рис. 3. схема к расчету осадок с использованием расчетной схемы основания в виде линейно деформируемого слоя.

Если основание сложено пылевато-глинистыми и песчаными грунтами, значение Н определяется по формуле

, (9)

, (9)

Где Нs – толщина слоя, вычисленная по формуле (8) в предположении, что основание сложено только песчаными грунтами;

Hcl – суммарная толщина слоев пылевато-глинистых грунтов в пределах от подошвы фундамента до глубины, равной Hcl – значению H, вычисленному по формуле (8) в предположении, что основание сложено только пылевато-глинистыми грунтами.

Значение Н, вычисленное по формулам (8) и (9), должно быть увеличено на толщину слоя грунта с модулем деформации Å <10 ÌÏà (100 êãñ/см2), если этот слой расположен ниже Н и толщина его не превышает 0,2 Н. При большей толщине слоя такого грунта, а также если вышележащие слои имеют модуль деформации Е <10 МПа (100 кгс/см2), расчет деформаций основания выполняется по расчетной схеме линейно деформируемого полупространства.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕНА ФУНДАМЕНТА

9. Крен фундамента i при действии внецентренной нагрузки определяется по формуле

, (10)

, (10)

где E и v - ñîîòâåòñòâåííî ìîäóëü äåôîðìàöèè è êîýôôèöèåíò Ïóàññîíà ãðóíòà îñíîâàíèÿ (çíà÷åíèå v принимается по п.10); в случае неоднородного основания значения Е и v принимаются средними в пределах сжимаемой толщи в соответствии с указаниями п.11;

kå - коэффициент, принимаемый по табл. 5;

N - вертикальная составляющая равнодействующей всех нагрузок на фундамент в уровне его подошвы;

Е - эксцентриситет;

а - диаметр круглого или сторона прямоугольного фундамента, в направлении которой действует момент; для фундамента с подошвой в форме правильного многоугольника площадью А принимается  ;

;

km - коэффициент, учитываемый при расчете крена фундаментов по схеме линейно деформируемого слоя (п. 2.40б) при а ³ 10 м и Е ³ 10 МПа (100 кгс/см2) и принимаемый по табл.3.

Таблица 5

Коэффициент ke

| Форма фунда- мента и нап- равление дейс- | h = l / b | Коэффициент ke при z / = 2 H / b, равном | |||||||

| твия момента | 0,5 | 1,5 | ¥ | ||||||

| 0,28 | 0,41 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |

| Прямоуголь- | 1,2 | 0,29 | 0,44 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |

| ник с момен- | 1,5 | 0,31 | 0,48 | 0,57 | 0,62 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |

| том вдоль | 0,32 | 0,52 | 0,64 | 0,72 | 0,78 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | |

| большей | 0,33 | 0,55 | 0,73 | 0,83 | 0,95 | 1,01 | 1,04 | 1,17 | |

| стороны | 0,34 | 0,60 | 0,80 | 0,94 | 1,12 | 1,24 | 1,31 | 1,42 | |

| 0,35 | 0,63 | 0,85 | 1,04 | 1,31 | 1,45 | 1,56 | 2,00 | ||

| 0,28 | 0,41 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |

| Прямоуголь- | 1,2 | 0,24 | 0,35 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |

| ник с момен- | 1,5 | 0,19 | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |

| том вдоль | 0,15 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | |

| меньшей | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |

| стороны | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |

| 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | ||

Круглый

| - | 0,43 | 0,63 | 0,71 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

Примечание. При использовании расчетной схемы основания в виде линейно деформируемого полупространства коэффициент ke принимается по графе, соответствующей z / = ¥.

10. Коэффициент Пуассона v принимается равным для грунтов: крупнообломочных – 0,27; песков и супесей – 0,30; суглинков – 0,35; глин – 0,42.

11. Средние (в пределах сжимаемой толщи Нс или толщины слоев Н) значения модуля деформации и коэффициента Пуассона грунтов основания ( и

и  ) определяются по формулам:

) определяются по формулам:

; (11)

; (11)

; (12)

; (12)

где Аi - площадь эпюры вертикальных напряжений от единичного давления под подошвой фундамента в пределах i -го слоя грунта; для схемы полупространства допускается принимать Аi = szp,ihi (cм. п.1), для схемы слоя – Ai = ki - ki- 1 (cм. п.7);

Ei, vi, hi, - ñîîòâåòñòâåííî модуль деформации, коэффициент Пуассона и толщина i -го слоя грунта;

Н - расчетная толщина слоя, определяемая по п. 8;

n - число слоев, отличающихся значениями E и v â ïðåäåëàõ ñæèìàåìîé òîëùè Hñ èëè òîëùèíû ñëîÿ H.

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÏÐÎÑÀÄÎÊ ÃÐÓÍÒÎÂ ÎÑÍÎÂÀÍÈß

12. Ïðîñàäêà ãðóíòîâ ssl основания при увеличении их влажности вследствие замачивания сверху больших площадей (см. пп. 3.2 и 3.5), а также замачивания снизу при подъеме уровня подземных вод определяется по формуле

(13)

(13)

где esl,i – относительная просадочность i -го слоя грунта, определяемая в соответствии с указаниями п.13;

hi – толщина i -го слоя;

ksl,i – коэффициент, определяемый в соответствии с указаниями п. 14;

n – число слоев, на которое разбита зона просадки hsl, принимаемая в соответствии с указаниями п. 16.

13. Относительная просадочность грунта esl определяется на основе испытаний образцов грунта на сжатие без возможности бокового расширения по формуле

, (14)

, (14)

где hn,p и hsat,p- - âûñîòà îáðàçöà ñîîòâåòñòâåííî ïðèðîäíîé âëàæíîñòè è ïîñëå åãî ïîëíîãî âîäîíàñûùåíèÿ (w = wsat) при давлении p, равном вертикальному напряжению на рассматриваемой глубине от внешней нагрузки и собственного веса грунта p = szp + szg – при определении просадки грунта в верхней зоне просадки; при определении просадки грунта в нижней зоне просадки также учитывается дополнительная нагрузка от сил негативного трения (см. пп. 3.4 и 3.8);

hn,g - высота того же образца природной влажности при p = szg.

Îòíîñèòåëüíàÿ ïðîñàäî÷íîñòü ãðóíòà ïðè åãî íåïîëíîì âîäîíàñûùåíèè (wsl = w < wsat) - e/sl определяется по формуле

, (15)

, (15)

где w – влажность грунта;

wsat – влажность, соответствующая полному водонасыщению грунта;

wsl – начальная просадочная влажность (п. 3.3);

esl – относительная просадочность грунта при его полном водоносыщении, определяемая по формуле (14).

14*. Коэффициент ksl,i, входящий в формулу (13):

при b = 12 м – принимается равным 1 для всех слоев грунта в пределах зоны просадки;

при b = 3 м – вычисляется по формуле

, (16)

, (16)

где р – среднее давление под подошвой фундамента, кПа (кгс/см2);

psl,i – начальное просадочное давление грунта i -го слоя, кПа (кгс/см2), определяемое в соответствии с указаниями п. 15;

р 0 – давление, равное 100 кПа (1 кгс/см2);

при 3 м < b < 12 м – определяется по интерполяции между значениями ksl,i , полученными при b = 3 м и b = 12 ì.

Ïðè îïðåäåëåíèè ïðîñàäêè ãðóíòà îò ñîáñòâåííîãî âåñà ñëåäóåò ïðèíèìàòü ksl = 1 при Hsl = 15 м и ksl = 1,25 при Hsl ³ 20 ì, при промежуточных значениях Нsl коэффициент ksl определяется по интерполяции.

15. За начальное просадочное давление psl принимается давление соответствующее:

при лабораторных испытаний грунтов в компрессионных приборах – давлению, при котором относительная просадочность esl ðàâíà 0,01;

при полевых испытаниях штампами предварительно замоченных грунтов – давлению, равному пределу пропорциональности на графике «нагрузка-осадка»;

при замачивании грунтов в опытных котлованах – вертикальному напряжению от собственного веса грунта на глубине, начиная с которой происходит просадка грунта от собственного веса.

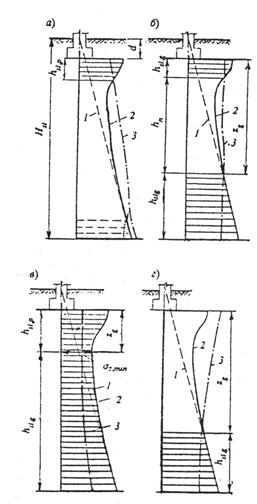

Рис. 4. Схемы к расчету просадок основания

A a – просадка от собственного веса отсутствует (не превышает 5 см), возможна только просадка от внешней нагрузки ssl,ð в верхней зоне просадки hsl,ð (I тип грунтовых условий); á, в, г, - возможна просадка от собственного веса ssl,g â íèæíåé çîíå ïðîñàäêè hsl,g, начиная с глубины zg (II тип грунтовых условий); б – верхняя и нижняя зоны просадки не сливаются, имеется нейтральная зона hn; в – верхняя и нижняя зоны просадки сливаются; г – просадка от внешней нагрузки отсутствует; 1 - вертикальные напряжения от собственного веса грунта szg ; 2 – суммарные вертикальные напряжения от внешней нагрузки и собственного веса грунта sz = szp + szg ; 3 – изменение с глубиной начального просадочного давления psl; Нsl – òîëùèíà ñëîÿ ïðîñàäî÷íûõ ãðóíòîâ (ïðîñàäî÷íàÿ òîëùà); d – глубина заложения фундамента.

16. Толщина зоны просадки hsl принимается равной (рис.4)

hsl = hsl,р – толщине верхней зоны просадки при определении просадки грунта от внешней нагрузки ssl,p (п. 3.4), при этом нижняя граница указанной зоны соответствует глубине, где sz = szp + szg = psl (рис. 4 а,б) или глубине, где значение уz минимально, если sz,min > psl (рис. 4, в);

hsl = hsl,g – толщине нижней зоны просадки при определении просадки грунта от собственного веса ssl,g (пп. 3.4, 3.5), т.е. начиная с глубины zg, где sz = ðsl èëè çíà÷åíèå sz минимально, если sz,min > psl , и до нижней границы просадочной толщи.

17. Возможная просадка грунта от собственного веса s/st,g при замачивании сверху малых площадей (ширина замачиваемой площади Bw меньше размера просадочной толщи Ísl ) îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå

, (17)

, (17)

ãäå ssl,g - максимальное значение просадки грунта от собственного веса, определяемое в соответствии с п. 12.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЙ,

СЛОЖЕННЫХ НАБУХАЮЩИМИ ГРУНТАМИ

18. Подъем основания при набухании грунта hsw определяется по формуле

, (18)

, (18)

где esw,i - относительное набухание грунта i -го слоя, определяемое в соответствии с указаниями п. 19;

hi - толщина i- ãî ñëîÿ ãðóíòà;

ksw,i - коэффициент, определяемый в соответствии с указаниями п. 20;

n - число слоев, на которое разбита зона набухания грунта.

19. Относительное набухание грунта esw определяется по формулам:

при инфильтрации влаги

, (19)

, (19)

где hn – высота образца природной влажности и плотности, обжатого без возможности бокового расширения давлением р, равным суммарному вертикальному напряжению уz,tot на рассматриваемой глубине (значение уz,tot îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèÿìè ï. 21);

hsat – высота того же образца после замачивания до полного водонасыщения, обжатого в тех же условиях;

при экранировании поверхности и изменении водно-теплового режима

, (20)

, (20)

где k - коэффициент, определяемый опытным путем (при отсутствии опытных данных принимается k = 2);

weq - конечная (установившаяся) влажность грунта;

w 0 è e 0 - ñîîòâåòñòâåííî íà÷àëüíûå çíà÷åíèÿ âëàæíîñòè è êîýôôèöèåíòà ïîðèñòîñòè ãðóíòà.

20. Êîýôôèöèåíò ksw, входящий в формулу (18), в зависимости от суммарного вертикального напряжения sz,tot íà ðàññìàòðèâàåìîé ãëóáèíå, принимается равным 0,8 при sz,tot = 50 êÏà (0,5 кгс/см2) и 0,6 при sz,tot = 300 êÏà (3 êãñ/см2), а при промежуточных значениях sz,tot - ïî èíòåðïîëÿöèè.

21. Ñóììàðíîå âåðòèêàëüíîå íàïðÿæåíèå sz,tot íà ãëóáèíå z от подошвы фундамента (рис. 5) определяется по формуле

, (21)

, (21)

где szð, szg - вертикальные напряжения соответственно от нагрузки фундамента и от собственного веса грунта;

уz,ad - дополнительное вертикальное давление, вызванное влиянием веса неувлажненной части массива грунта за пределами площади замачивания, определяемой по формуле

, (22)

, (22)

где kg - коэффициент, принимаемый по табл. 6.

Таблица 6

Коэффициент kg

| (d + z) / Bw | Коэффициент kg при отношении длины к ширине замачиваемой площади Lw / Bw, равном | ||||

| 0,5 | |||||

| 0,58 | 0,50 | 0,43 | 0,36 | 0,29 | |

| 0,81 | 0,70 |

|

|

2014-02-17

2014-02-17 877

877