Разделив (91) на (90), получим

Тема 8. Основные закономерности течения газа в соплах и диффузорах. Дросселирование газов и паров.

В соответствии с уравнением неразрывности потока (72) в стационарном режиме

F = mυ/c. (90)

Секундный массовый расход т одинаков для всех сечений, поэтому изменение площади сечения F вдоль сопла (по координате х) определяется соотношением интенсивностей возрастания удельного объема газа и и его скорости с. Если скорость увеличивается быстрее, чем удельный объем (dc/dx > dv/dx), то сопло должно суживаться, если же dc/dx<dv/dx, — расширяться.

Возьмем дифференциалы от левой и правой частей уравнения (90) при условии т = const:

dF=m (cdυ – υdc)/с2 (91)

dF/F=dυ/υ – dc/с (92)

При адиабатном равновесном расширении идеальных газов связь между давлением и объемом описывается уравнением: pvk = const.

Опыт показывает, что с известным приближением это уравнение применимо и к адиабатному процессу водяного пара (для перегретого пара k =1,3).

(93)

(93)

Разделив уравнение (79) на pυ, найдем

|

|

|

(94)

(94)

Подставив в (92) вместо dυ/υ его выражение из (93) с учетом (94), получим

(95)

(95)

Рассмотрим движение газа через сопло. Поскольку оно предназначено для увеличения скорости потока, то dc> >0 и знак у dF определяется отношением скорости потока к скорости звука в данном сечении. Если скорость потока мала (с/а<1), выражение в скобках в уравнении (6.2.5) отрицательно и dF< 0 (сопло суживается). Если же с/а>1, то dF>0, т.е. сопло должно расширяться.

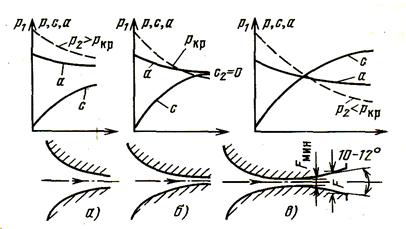

На рис. 18 представлены три возможных соотношения между скоростью истечения c2 и скоростью звука а на выходе из сопла. При отношении давлений р2/р1<βкр (рис. 18, а) скорость истечения меньше скорости звука в вытекающей среде. Внутри сопла скорость потока также везде меньше скорости звука. Следовательно, сопло должно быть суживающимся на всей длине. Длина сопла влияет лишь на потери от трения, которые здесь не рассматриваются.

Рис. 18 Зависимость формы сопла от скорости истечения с2

При более низком давлении за соплом можно получить режим, изображенный на рис. 18.б. В этом случае скорость на выходе из сопла равна скорости звука в вытекающей среде. Внутри сопло по-прежнему должно суживаться (dF<0), и только в выходном сечении dF = 0.

Чтобы получить за соплом сверхзвуковую скорость, нужно иметь за ним давление меньше критического (рис. 18. в). В этом случае сопло необходимо составить из двух частей — суживающейся, где с<а, и расширяющейся, где с> >а.

Такое комбинированное сопло впервые было применено шведским инженером К.Г. Лавалем в 80-х годах XIX в. для получения сверхзвуковых скоростей пара. Сейчас сопла Лаваля применяют в реактивных двигателях самолетов и ракет. Угол расширения не должен превышать 10—12°, чтобы не было отрыва потока от стен.

|

|

|

При истечении газа из такого сопла в среду с давлением меньше критического в самом узком сечении сопла устанавливаются критические давление и скорость. В расширяющейся насадке происходит дальнейшее увеличение скорости и соответственно падение давления истекающего газа до давления внешней среды.

Рассмотрим теперь движение газа через диффузор — канал, в котором давление повышается за счет уменьшения скоростного напора (dc<0). Из уравнения (60) следует, что если с/а<1, то dF>0, т. е. если скорость газа при входе в канал меньше скорости звука, то диффузор должен расширяться по направлению движения газа так же, как при течении несжимаемой жидкости. Если же скорость газа на входе в канал больше скорости звука (с/а>1), то диффузор должен суживаться (dF<0).

2014-02-18

2014-02-18 817

817