Международный транспорт – это услуги всех видов транспорта (морского, трубопроводного, воздушного, наземного, речного и космического), оказываемые резидентами одной страны резидентам другой страны.

В аналитических целях выделяют морской транспорт, который играет основную роль в перевозке внешнеторговых грузов, воздушный, играющий главную роль в межстрановом движении людей, и остальные виды транспорта.

Международные поездки (международный туризм) - это товары и услуги, приобретаемые путешественниками за рубежом, если они находятся там меньше года и считаются нерезидентами.

Путешественник – человек, находящийся менее года в стране, в которой он не является резидентом, если он не является сотрудником правительственного учреждения (посольства, военной базы) другой страны или членом его семьи и не работает на резидента.

Международные поездки как форма международной торговли услугами отличаются от международной миграции рабочей силы как формы международного передвижения фактора производства.

|

|

|

Путешественники, находясь за рубежом, производят расходы на предоставленные им услуги транспорта, гостиниц, лечебных учреждений. Тем самым эти услуги будут экспортированы страной, принимающей путешественника.

Международные мигранты направляются за рубеж на работу, где выступают одним из факторов создания новых товаров.

Стоимостные размеры услуг в области международных поездок составили в 1993 г. 279 млрд. долл., увеличившись по сравнению с 1987 г. в 1,8 раза.

В последнее время объёмы услуг, предоставляемых путешественникам, более чем удваиваются каждые 10 лет. Около 75% услуг в области международных поездок предоставляется развитыми странами и странами с переходной экономикой.

3 Транспортные издержки, их влияние на международную торговлю, территориальное разделение труда

Транспортные издержки – это все затраты на доставку товара от продавца к покупателю, включающие стоимость фрахта, страхования, погрузки/разгрузки, упаковки/распаковки и другие сопутствующие расходы.

Воздействие транспортных издержек на объёмы торговли можно проиллюстрировать на примере двух стран.

Возьмём две страны: А и В, которые производят и потребляют один и тот же товар.

В условиях отсутствия торговли внутренняя цена на товар в стране А составляет 4 долл., а в стране В - 8 долл. за единицу.

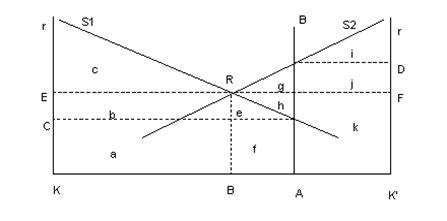

Рисунок 1-Торговля без транспортных издержек

После начала торговли при отсутствии транспортных издержек мировая цена устанавливается на уровне 6 долл., по которой страна А производит 6 единиц товара, потребляет 2 и экспортирует 4, а страна В производит 2, потребляет 6 импортирует 4.

|

|

|

Рассмотрим торговлю с учётом транспортных издержек. Предположим, что они составляют Т долл. на каждую единицу товара.

Рассмотрим торговлю с учётом транспортных издержек. Предположим, что они составляют Т долл. на каждую единицу товара.

Рисунок 2 - Торговля с учетом транспортных издержек

Транспортные издержки включаются в стоимость товара, которая в результате этого возрастает.

Для достижения баланса торговли транспортные издержки распределяются в какой-то пропорции между экспортирующей и импортирующей странами.

Транспортные издержки в размере 2 долл. на единицу товара привели в стране А к сокращению производства товара до 5 единиц, росту потребления до 3 единиц.

В стране В они вызвали рост производства до 3 единиц, сокращению потребления до 5 единиц и сокращению импорта до 2 единиц.

Таким образом, влияние транспортных издержек на международную торговлю аналогично влиянию возрастающих издержек производства, а именно:

они приводят к снижению объёмов торговли;

приводят к снижению уровня специализации стран и размеров выигрыша от торговли;

препятствуют полному выравниванию стоимости факторов производства между торгующими странами;

обуславливают сдвиги в территориальном разделении труда – в размещении предприятий и отраслей. В связи с эти выделяют отрасли, ориентированные на ресурсы, рынок, и свободноориентированные отрасли.

Отрасли, ориентированные на ресурсы, – в основном добывающие отрасли, в которых транспортные издержки на перевозку готового продукта значительно ниже, чем на перевозку сырья, из которого он производится.

Поскольку конечный продукт легче и дороже сырья, такие отрасли располагаются в местах нахождения природных ресурсов.

Продукцию таких отраслей называют «теряющей вес».

Это горнорудная, алюминиевая и химическая промышленности.

Отрасли, ориентированные на рынок, - это отрасли, в которых транспортные издержки на перевозку готового продукта выше, чем на перевозку сырья, из которого он производится.

Продукцию таких отраслей называют «набирающей вес ».

В основном это обрабатывающие отрасли, которые располагают сборочными предприятиями вблизи рынков сбыта, поскольку стоимость перевозки частей для сборки ниже, чем стоимость перевозки готовой продукции (автомобилестроение).

Свободноориентированные отрасли – это территориально мобильные отрасли, не тяготеющие ни к источникам ресурсов, ни к рынкам сбыта.

Обычно это отрасли, производящие очень дорогие, но лёгкие конечные продукты, для которых стоимость транспортировки составляет незначительную долю от их цены (драгоценности, электронные компоненты).

4 Международное регулирование торговли услугами

В международной практике сложились три группы торгово-политических инструментов, регламентирующих сделки в сфере услуг:

национальные законодательства;

двусторонние торгово-экономические соглашения:

конвенция и другие документы, разработанные на межправительственной основе.

Национальные законодательство в ПРС устанавливает режим внешнеторговых операций с услугами с учётом интересов предпринимателей и потребителей услуг, соображений занятости, сбалансированности внешнеэкономических и стратегических расчетов.

Национальное законодательство составляет основу осуществляемой политики государственного регулирования торговли услугами.

Государственное регулирование услугами представляет собой совокупность мер регулирования доступа на рынок.

Меры регулирования доступа на рынок – это инструменты торговой политики, ограничивающие возможность или запрещающие иностранным фирмам-производителям услуг оперировать на местном рынке. Они приобретают в большинстве случаев форму количественных ограничений и включают:

Ограничение на торговлю услугами. Оно предполагает законодательное требование того, чтобы определенный вид услуг оказывался непосредственно резидентами, например, чтобы импортные грузы страховались местными страховыми компаниями.

|

|

|

Введение количественных квот на импорт иностранных услуг. Предполагает ограничение количества услуг, которые могут предоставить нерезиденты.

Ограничение на передвижение производителей услуг. Обычно принимает форму государственного лицензирования импорта рабочей силы, которое сопряжено для местного импортера как с прохождением бюрократических процедур, так и с оплатой получения соответствующей лицензии.

Ограничение на передвижение потребителей. Приобретает, например, форму лимитирования количества туристических виз, которые могут выдаваться нерезидентам в течение определенного периода времени.

Такое ограничение называется изъятием из национального режима.

Национальный режим – режим экономических отношений между государствами, при котором одно государство предоставляет иностранным физическим и юридическим лицам режим не менее благоприятный, чем режим для своих физических и юридических лиц.

Изъятие из национального режима – это инструмент внутренней экономической политики, дискриминирующие на внутреннем рынке иностранных производителей услуг по сравнению с местными.

Изъятие из национального режима выражается в предоставлении ценовых преимуществ местным производителям. Правительства предоставляют прямые ценовые субсидии из бюджета местным производителям услуг – туристическим, транспортным, страховым и иным компаниям.

Двусторонние соглашения в отличие от подобных односторонних мер предусматривают некоторую либерализацию торговли услугами. Выделяют три типа таких соглашений:

общие договоры о дружбе, торговле и мореплавании, в которые включаются статьи, касающиеся сферы услуг;

договоренности, регулирующие заграничные инвестиции;

специальные торгово-экономические соглашения.

Разработка универсальных правил, регулирующих обмен услугами, была предпринята в конце 40-х годов. Но проект этих правил не был принят.

|

|

|

Некоторые условия предоставления отдельных видов услуг были зафиксированы в ГАТТ (условия демонстрации, квоты для фильмов отечественного и иностранного происхождения, транзитные перевозки).

В 1964 г. под эгидой ЮНКТАД были разработаны международные конвенции, направленные на перестройку МЭО, связанные с либерализацией торговли услугами.

Созданный в рамках ЮНКТАД комитет по передаче технологии разработал «Кодекс поведения в области передачи технологии».

В настоящее время центрами регулирования МТ услугами являются ВТО-ГТУ и ЮНКТАД.

Зарубежное инвестирование

1 Понятие, предпосылки и цели международной миграции капитала.

2 Источники и характер использования капитала

3 Состав и признаки прямых иностранных инвестиций. Формы предприятий с иностранными инвестициями.

4 Формы государственной поддержки прямых иностранных инвестиций.

5 Портфельные зарубежные инвестиции.

6 Экономические эффекты международной миграции капитала.

1 Понятие, предпосылки и цели международной миграции капитала

В отличие от экспорта товаров, экспорт капиталов предполагает, что за рубеж переносится уже не акт реализации заключенной в экспортируемом товаре прибыли, а сам процесс ее создания.

Вывоз капитала означает перемещение его за рубеж с целью извлечения прибыли или получения процентов.

Темпы роста экспорта капитала опережают темпы роста ВВП и товарного экспорта.

Возрастание масштабов вывоза капитала обусловило усиление его международной миграции.

Международная миграция капитала – это встречное движение капиталов между странами, приносящее их собственникам доход.

Каждая из стран одновременно является импортером и экспортером капитала: происходит так называемая перекрестная миграция капитала.

Предпосылками становления международной миграции капитала как важнейшей формы МЭО являются:

1 Образование относительного избытка капитала на национальных рынках.

2 Несовпадение спроса на капитал и его предложение в различных звеньях МХ.

3 Формирование мирового рынка как альтернативной сферы приложения капитала.

Инвестирование капитала за пределами национальных хозяйств позволяет предпринимателям за счет различий в уровнях издержек производства между странами получать прибыль выше национальной средней.

Непосредственными причинами вывоза капитала являются:

1 Стремление различных государств обеспечить гарантированное снабжение своих предприятий сырьем.

2 Различие в экологических нормах и стандартах между странами. Развитые государства перемещают в развивающиеся страны экологически опасные производства.

3 Стремление использовать капиталовложения в иностранную экономику как средство стимулирования спроса на отечественную продукцию. Это достигается за счет создания новых рынков за рубежом, а также экспорта в зарубежные филиалы.

Основными целями привлечения капитала являются:

1 Использование зарубежных инвестиций для осуществления реиндустриализации, повышения наукоемкости производства, роста занятости населения в развивающихся странах.

2 Развивающиеся страны с помощью иностранного капитала развивают импортозамещающий и экспортно-ориентированный секторы.

3 Максимизация прибыли.

4 Диверсификация риска.

5 Сокращение уровня налогообложения.

2 Источники и характер использования капитала

Капитал – это фактор производства, представляющий собой весь накопленный запас средств в производительной, денежной и товарной формах, используемых для создания экономических благ.

Весь мигрирующий капитал по источникам происхождения делится на государственный (официальный) и частный.

Государственный капитал - это средства из государственного бюджета, перемещаемые за рубеж или принимаемые из-за рубежа по решению правительства, а также по решению межправительственных организаций.

К нему относят: все госзаймы, ссуды, дары (гранды), помощь, а также капитал, которым распоряжаются международные межправительственные организации от лица своих членов (кредиты МВФ, МБ и другие).

Источником госбюджета являются средства налогоплательщика, поэтому решение о перемещении такого капитала принимается совместно правительством и органами представительной власти (парламентом).

Частный (негосударственный) капитал – это средства частных фирм, банков и других негосударственных организаций, перемещаемые за рубеж или принимаемые из-за рубежа по решению их руководящих органов и объединений.

К нему относят: инвестиции капитала за рубеж частными фирмами и предоставление торговых кредитов, межбанковское кредитование.

Источники - средства частных фирм, собственные или заемные именные, не связанные с госбюджетом.

По характеру использования капитал делится:

1 Предпринимательский капитал - средства прямо или косвенно вкладываемые в производства с целью получения прибыли (чаще частный).

2 Ссудный капитал – средства, предоставляемые в займы с целью получения процентов (в основном государственный капитал).

Предпринимательский капитал по цели вложения делят:

1 Прямые инвестиции – размещение капитала за рубежом, обеспечивающее контроль инвестору над объектом вложения капитала.

2 Портфельные инвестиции – вложение капитала в инвестиционные ценные бумаги, не обеспечивающие инвестору контроль над объектом инвестирования.

По сроку вложения предпринимательский и ссудный капитал делится:

1 Краткосрочный капитал – размещение капитала менее чем на один год. К этому виду относится преимущественно ссудный капитал в форме торговых кредитов.

2 Средне – и долгосрочный капитал – размещение капитала более чем на один год. Все вложения предпринимателей, как в форме прямых, так и портфельных инвестиции, так же, как и ссудный капитал в виде государственных кредитов, является долгосрочным.

С практической точки зрения наиболее важным является функциональное деление капитала на прямые портфельные инвестиции, а также международные займы и банковские депозиты.

Инвестиционная позиция страны определяется как соотношение активов, которыми владеет страна за рубежом, и активов, которыми владеют иностранцы в данной стране. В число активов включаются ценные бумаги и прямые инвестиции.

3 Состав и признаки прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Формы предприятий с иностранными инвестициями

Прямые зарубежные инвестиции - это приобретение резидентом одной страны (прямым инвестором) длительного интереса к предприятию – резидентом другой страны (предприятиями с прямыми инвестициями).

В состав прямых инвестиций входят:

- вложение компаниями за рубеж собственного капитала – капитала филиалов и доли акций в дочерних и ассоциированных компаниях;

- реинвестирование прибыли - доля прямого инвестора в доходах предприятия с иностранными инвестициями, не распределенная в качестве дивидендов, не переведенная прямому инвестору;

- внутрикорпорационные переводы капитала в форме кредитов и займов между прямым инвестором, с одной стороны, и дочерними, ассоциированными компаниями и организациями.

Признаком ПИИ является то, что на их основе возникают длительные деловые связи между предприятиями, инвестор получает значительное влияние на принятие решений предприятием, куда вложены его средства.

Предприятием с иностранными инвестициями считается предприятие, в котором прямому инвестору – резиденту другой страны - принадлежит более 10% обыкновенных акций и голосов (в акционерном предприятии) или их эквивалент (в неакционерном предприятии).

Если даже иностранный инвестор владеет более чем 10% акций предприятия, но не обладает правом влиять на принятие решения, то предприятие может быть исключено из числа предприятий с иностранными инвестициями.

Формы предприятий с иностранными инвестициями:

- дочерняя компания – предприятие, в котором прямой инвестор – нерезидент имеет более 50 % капитала;

- ассоциированная компания – предприятие, в котором прямой инвестор – не резидент имеет менее 50 % капитала;

- филиал – предприятие, полностью принадлежащее прямому инвестору.

Большинство предприятий с иностранными инвестициями являются либо филиалами, либо дочерними компаниями иностранного прямого инвестора.

Прямой инвестор – государственные или частные организации, физические и юридические лица, а также их объединения, владеющие предприятием с прямыми инвестициями за рубежом.

Из сделок банков прямыми иностранными инвестициями считаются только те, что связаны с возникновением долгосрочных долговых обязательств и приобретением акций и доли в основном капитале зарубежных компаний. Депозиты и другие, обычные для банковской сферы активные и пассивные операции, считаются портфельными или прочими инвестициями. Если в течение определенного периода инвестор увеличил свою долю в капитале иностранного предприятия, например, с 5%, которые считались портфельными инвестициями, до более чем 10%, то только новый приток капитала из-за рубежа считается прямой инвестицией.

Факторы, определяющие экспорт и импорт прямых инвестиций, во многом совпадают, что приводит к перекрестным инвестициям.

Преимущества в НИОКР, в уровне квалификации рабочей силы, преимущество в рекламе, отражающей накопленный опыт международного маркетинга, и размер корпорации являются одновременно факторами как экспорта, так и импорта прямых инвестиций.

Экономика масштаба, высокий уровень концентрации производства и потребность в природных ресурсах, напротив, являются факторами экспорта, но не импорта прямых инвестиций.

Потребность в капитале, значительное число национальных филиалов, более низкие издержки производства, более высокая защита внутреннего рынка и его значительный размер, в свою очередь, являются факторами импорта прямых зарубежных инвестиций.

4 Формы государственной поддержки прямых иностранных инвестиций

Подавляющая часть прямых зарубежных инвестиций осуществляется между ПРС в форме перекрестного инвестирования. Основными прямыми инвесторами являются – США, Япония, ФРГ, Великобритания, Франция. В последние годы США инвестирует за рубеж примерно столько же капитала, сколько иностранного капитала инвестировано в США. В числе развивающихся стран основными инвесторами являются нефтедобывающие (Саудовская Аравия, ОАЭ) и НИС. Ввоз и вывоз прямых инвестиций странами с переходной экономикой продолжают оставаться незначительными.

Прямые инвесторы пользуются растущим вниманием правительств как в странах базирования, так и в принимающих странах.

Государства оказывают поддержку ПИ.

Формы поддержки:

- Предоставление государственной гарантии. Правительства заинтересованы в стимулировании экспорта капитала, могут предоставлять национальным корпорациям гарантии возврата полной суммы инвестированного капитала или какой-либо его части за счет государственных источников в случае национализации, стихийных бедствий, невозможности перевода прибыли, неконвертируемости валюты и др.

- Страхование зарубежных инвестиций. Смысл страхования заключается в приобретении прямым инвестором страховки от рисков, которая обычно стоит до 1% от суммы инвестиции. Если наступает обусловленный в страховом договоре страховой случай, страховая компания обязана возместить прямому инвестору его потери. Национальные агентства и страховые компании страхуют только своих прямых инвесторов;

- Урегулирование инвестиционных споров. В рамках стран-членов ОЭСР используется принцип международного арбитража, своего рода третейского суда, поскольку в большинстве случаев урегулирование споров на базе законодательства принимающей страны не устраивает прямых инвесторов, а на базе законодательства страны базирования – принимающие страны;

- Исключение двойного налогообложения. Государства, корпорации которых особенно активно осуществляют взаимные ПИ, нередко подписывают соглашение об исключении двойного налогообложения, которые касаются прибыли предприятий с иностранными инвестициями. Они предполагают, что корпорация платит в принимающей стране только ту часть налога, которую она не заплатила в стране базирования.

- Административная и дипломатическая поддержка. ПИ обычно являются предметом опеки со стороны государственных органов страны базирования: правительство проводит переговоры с зарубежными странами о создании наиболее благоприятных условий за рубежом для национальных инвесторов.

Представители международного бизнеса приглашаются в состав международных делегаций, выезжающих за рубеж для обсуждения экономических вопросов. Нередко правительственные агентства по развитию и торговле организуют специальные инвестиционные туры, главная задача которых – ознакомить национальных инвесторов с потенциальными возможностями для ПИ в принимающих странах.

5 Портфельные зарубежные инвестиции

Портфельные зарубежные инвестиции – вложения капитала в иностранные ценные бумаги, не дающие инвестору права реального контроля над объектом инвестирования.

Международные портфельные инвестиции классифицируются так, как они отражаются в платежном балансе.

Они подразделяются на инвестиции:

- в акционерные ценные бумаги – обращающийся на рынке денежный документ, удостоверяющий имущественное право владельца документа по отношению к лицу, выпустившему этот документ;

- в долговые ценные бумаги – обращающийся на рынке денежный документ, удостоверяющий отношение займа владельца документа по отношению к лицу, выпустившему этот документ.

Долговые ценные бумаги могут выступать в форме:

- облигации, простого векселя – денежных инструментов, дающих их держателю безусловное право на гарантированный фиксированный денежный доход или на определенный по договору измененный денежный доход. Простой вексель - письменного подписанного обязательства выплатить определенную сумму денег в определенный момент времени в будущем либо по частям, либо по требованию;

- инструментов денежного рынка – денежных инструментов, дающих их держателю безусловное право на гарантированный фиксированный денежный доход на определенную дату; эти инструменты продаются на рынке со скидкой, размер которой зависит от величины процентной ставки и времени, оставшегося до погашения (в их число входят: казначейские векселя, депозитные сертификаты, банковские акцепты и др.)

- финансовых дериватов, имеющих рыночную цену производных денежных инструментов, удостоверяющих право владельца на продажу или покупку первичных ценных бумаг (в их числе – опционы, фьючерсы, варранты, свопы).

Для целей учета международного движения портфельных инвестиций в платежном балансе приняты следующие определения:

- нота/долговая расписка – краткосрочный денежный инструмент(3-6 мес.), выпускаемый заемщиком на свое имя по договору с банком, гарантирующим его размещение на рынке и приобретение непроданных нот, пролонгацию кредита или предоставление резервных кредитов; наиболее известные ноты – евроноты;

- опцион – договор (ценная бумага), дающая покупателю право купить или продать определенную ценную бумагу или товар по фиксированной цене после истечения определенного времени или на определенную дату; покупатель опциона выплачивает премию его продавцу взамен обязательства последнего реализовать вышеуказанное право;

- варрант – разновидность опциона, дающего возможность его владельцу приобрести у эмитента на выгодных условиях определенное количество акций в течение определенного периода;

- фьючерс – обязательные для исполнения стандартные краткосрочные контракты на покупку или продажу определенной ценной бумаги, валюты или товара по определенной цене на определенную дату в будущем;

- форвардный курс – соглашение о размере процентной ставки, которая будет выплачена в установленный день на условную неизменную сумму основного долга и которая может быть выше или ниже текущей рыночной процентной ставки на данный день;

своп – соглашение, предусматривающее обмен через определенное время на основе согласованных правил платежами по одной и той же задолженности: своп по процентным ставкам предусматривает обмен платежа в соответствии с одним типом процентной ставки на другой (фиксированный процент на плавающий процент), своп по обменному курсу предусматривает обмен одной и той же суммы денег, выраженной в двух различных валютах.

Рисунок 3 –Экономический эффект от миграции капитала

Портфельные инвестиции в каждую из перечисленных разновидностей иностранных ценных бумаг учитываются в разбивке на инвестиции, осуществленные денежными властями (центральным или государственным банком), центральным правительством (обычно Минфином), коммерческими банками и всеми др.

Ликвидность портфельных инвестиций, т.е. способность быстро превратить ценные бумаги в наличную валюту, значительно выше, чем у прямых инвестиций.

Основная причина осуществления портфельных инвестиций – стремление разместить капитал в той стране и в таких ценных бумагах, в которых он будет приносить наибольшую прибыль при допустимом уровне риска.

Казначейский вексель – краткосрочная рыночная ценная бумага правительства, реализуемая с дисконтов;

Депозитный сертификат – это срочные депозиты с крупным номиналом (не менее 100000 долл.)

В известном смысле они рассматриваются как средства защиты денег от инфляции получения спекулятивного дохода.

При этом ни отрасли, ни типы ценных бумаг, в которые осуществляются инвестиции, особого значения не имеют, если они дают желаемый доход за счет роста курсовой стоимости и выплачиваемых дивидендов.

Встречные международные потоки портфельных инвестиций обеспечиваются возможностью диверсифицировать риск. Обычно, чем выше прибыльность тех или иных ценных бумаг, тем выше риск, связанный с их приобретением. Для сокращения уровня риска портфельных инвестиций может быть использовано международное инвестирование.

6 Экономические эффекты международной миграции капитала

Предположим, что главной причиной международной миграции капитала является различная прибыльность его вложения в разных странах.

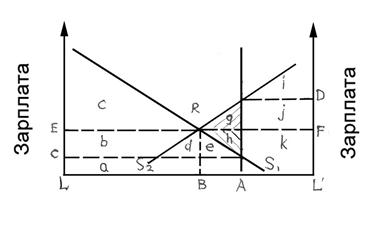

Для иллюстрации экономического эффекта международной миграции капитала возьмем две страны: А и В.

Рисунок 3 – Экономические эффекты миграции капитала

Предположим, что страна А располагает капиталом, в размере отрезка АК, а страна В – в размере АК’ (рис. 3). В целом обе стороны располагают капиталом в размере отрезка КК’.

Прямые S1 и S2 показывают взаимосвязь между объемом предложения и объемом вложения капитала в каждой стране. В условиях отсутствия международной миграции капитала собственники капитала в стране А инвестируют весь капитал внутри страны и получают доход на капитал (например, процент или дивиденды) в размере КС.

Объем производства страны А с помощью этого капитала составит сумму сегментов a+b+c+d+e+f, из которой прибыль владельцев капитала составит сумму сегментов a+f, а оставшиеся сегменты представляют доход владельцев других факторов производства, таких как земля и труд.

В стране В также собственники капитала инвестируют весь имеющийся у них капитал у себя в стране и получают от этого доход

.

.

Объем производства страны В составит сумму i+j+k, из которой сумма сегментов j+k составляет прибыль владельцев капитала. А сумма остальных сегментов представляет собой доход владельцев других факторов производства.

Разница в величинах  <

<  означает, что прибыльность вложения капитала в стране А ниже, чем в стране В. Такое различие создает условия для перемещения части капитала из страны А в страну В. Перемещаемая часть составит величину АВ. Это объясняется тем, что именно на уровне BR прибыльность капитала в обеих странах сбалансируется.

означает, что прибыльность вложения капитала в стране А ниже, чем в стране В. Такое различие создает условия для перемещения части капитала из страны А в страну В. Перемещаемая часть составит величину АВ. Это объясняется тем, что именно на уровне BR прибыльность капитала в обеих странах сбалансируется.

В результате перемещения капитала объем производства с помощью капитала, как оставшегося в стране А, так и инвестированного в страну В, составит область, состоящую из сегментов a+b+c+d+e+f+h, причем продукт в объеме области a+b+c+d производится за счет инвестиций внутри страны, а продукт в объеме области h+e+f – за счет зарубежных инвестиций в страну В. Кроме того, за счет инвестирования капитала в страну В совокупный общественный продукт, произведенный с помощью того же объема капитала, оказался больше, чем изначальный, на величину сегмента h.

Доход владельцев капитала в стране А возрастет и составит область, включающую сегменты a+b+d+e+f+h, тогда как доходность остальных факторов производства сокращается до сегмента с.

Вместе с тем приток капитала из страны А в страну В привел к снижению прибыльности вложения капитала в ней с  до

до  Однако в то же время, за счет инвестирования как своего капитала, так и иностранного, пришедшего из страны А, в стране В произошло расширение объема внутреннего производства с i+j+k до i+j+k+g+h+e+f. Правда, сегменты h+e+f являются продуктом, произведенным за счет иностранного капитала, который в результате надо отдать в виде прибыли иностранным инвесторам из страны А.

Однако в то же время, за счет инвестирования как своего капитала, так и иностранного, пришедшего из страны А, в стране В произошло расширение объема внутреннего производства с i+j+k до i+j+k+g+h+e+f. Правда, сегменты h+e+f являются продуктом, произведенным за счет иностранного капитала, который в результате надо отдать в виде прибыли иностранным инвесторам из страны А.

Таким образом, чистый рост внутреннего производства составит только сегмент g.

Из-за падения прибыльности вложения капитала в стране В доходы владельцев капитала в этой стране сократятся с j+k до k, а доходы владельцев других факторов производства увеличатся с i до i+g+j.

С точки зрения мирового хозяйства в результате перемещения капитала из одной страны в другую совокупный объем производства возрос с [a+b+c+d+e+f]+[k+j+i] до [a+b+c+d]+[e+f+g+h+i+j+k], т.е. на величину заштрихованных сегментов g+h, из которых h принадлежит стране А и возникает из-за более эффективного использования капитала страны в результате его инвестирования в страну В, а g принадлежит стране В и возникает в результате увеличения объема капитала, который инвестируется страной В в результате его притока из страны А.

Таким образом, международная миграция капитала, как и международные перемещения товаров, приводит к увеличению совокупного мирового производства за счет более эффективного перераспределения и использования факторов производства.

При этом в стране, вывозящей капитал, доходы владельцев капитала увеличиваются, а доходы владельцев других факторов производства (труда и земли) сокращаются.

В стране, ввозящей капитал, доходы владельцев капитала уменьшаются, а доходы владельцев других факторов производства увеличиваются.

Международная миграция рабочей силы

1 Понятие и основные виды международной миграции рабочей силы.

2 Количественные показатели и масштабы трудовой миграции.

3 Структура международной миграции рабочей силы, ее основные потоки.

4 Государственное регулирование трудовой миграции.

5 Экономические эффекты миграции рабочей силы.

1 Понятие и основные виды международной миграции рабочей силы

В структуре миграции рабочей силы выделяют внутреннюю миграцию, происходящую между регионами одного государства, и внешнюю. Последняя - это миграция, затрагивающая несколько стран.

Международная миграция рабочей силы (ММРС) - это переселение трудоспособного населения из одного государства в другие сроком более чем на год, вызванное причинами экономического и иного характера.

Основными видами ММРС являются:

эмиграция - выезд трудоспособного населения из данной страны за ее пределы;

иммиграция - въезд трудоспособного населения в данную страну из-за ее пределов;

реэмиграция - возвращение мигрантов на родину на постоянное место жительства;

"утечка мозгов" - международная миграция высококвалифицированных кадров.

Международное перемещение рабочей силы, как один из факторов производства, оказывает влияние на темпы экономического роста. Его причиной являются межстрановые различия в уровне оплаты труда. Сторонники неоклассического подхода считают, что миграция приводит к росту благосостояния принимающей страны. При этом экономическое развитие государства, из которого происходит эмиграция, по их мнению, остается прежней или ни в коем случае не ухудшается.

Точка зрения кейнсианцев заключается в том, что они признают возможность ухудшения экономического положения страны в результате эмиграции, особенно если эмигрирует высококвалифицированная рабочая сила.

2 Количественные показатели и масштабы международной миграции рабочей силы

Общим показателем, характеризующим миграционный процесс, является миграционное сальдо.

Миграционное сальдо - разность эмиграции из страны и иммиграции в страну.

В статистике платежного баланса (ПБ) показатели, связанные с миграцией рабочей силы, являются частью баланса текущих операций и классифицируются по трем статьям:

- Трудовой доход, выплаты занятым - это заработная плата и прочие выплаты наличными или натурой, полученные частными лицами-нерезидентами, за выполненную работу для резидентов и оплаченную последними. В эту категорию включаются также и все выплаты резидентов в пенсионные, страховые и иные фонды, связанные с наймом на работу нерезидентов.

- Перемещение мигрантов - это оценочный денежный эквивалент стоимости имущества мигрантов, которое они перевозят с собой, перемещаясь в другую страну. При этом вывоз имущества эмигрантов в натуре показывается как экспорт товаров из страны, а его оценочный денежный эквивалент (как бы оплата за этот экспорт) - по данной статье.

- Перевод работников - это пересылка денег и товаров мигрантами своим родственникам, оставшимся на родине. В случае пересылки товаров учитывается их оценочная стоимость.

Разница между первой и остальными статьями в том, что в статье "трудовые доходы" учитываются доходы нерезидентов, временно (сроком до одного года) находящихся в данной стране. В остальных статьях показываются доходы и расходы резидентов. Эти две статьи объединяются в пределах текущих операций в группу частных неоплаченных переводов.

Частные неоплаченные переводы - это оценочный денежный эквивалент имущества, перемещаемого мигрантами в момент их отъезда за границу, и последующих посылок товаров на родину. Включает статьи "перемещение мигрантов" и "переводы работников".

На практике точно определить, по какой именно статье должны фиксироваться те или иные международные переводы, сложно. Общее правило заключается в том, что учет ведется по состоянию на момент пересечения границы, и если даже позже выяснится, что запись была произведена неверно, ее, тем не менее, обычно не пересматривают.

Масштабы миграции на современном этапе достигли значительных размеров. Миграционное сальдо к середине 90-х гг. составляло примерно 1 млн. чел, т.е. в принимающие страны приезжало в среднем на 1 млн. чел. больше, чем уезжало.

Объемы ежегодных денежных потоков, связанных с международной миграцией, измеряются сотнями миллиардов долларов и сопоставимы по масштабам с ежегодными прямыми зарубежными инвестициями.

На промышленно развитые страны приходится примерно 9/10 всех выплат трудового дохода иностранных рабочих-нерезидентов, 2/3 всех частных неоплаченных переводов. На все развивающиеся страны приходится соответственно 1/10 и 1/3. Из этого следует, что в промышленно развитых странах сосредоточена основная доля временных работников-мигрантов и что эмигрируют трудоспособные работники, которые становятся там резидентами. В пределах денежных потоков, связанных с трудовой миграцией, переводы работников занимают около 2%, трудовые доходы - около 31% и перемещения мигрантов - около 7%.

Наиболее крупные выплаты трудового дохода частным лицам-нерезидентам осуществляют Швейцария, ФРГ, Италия, Япония, Бельгия, США. Наиболее крупные переводы частного характера осуществляются из основных промышленно развитых стран (США, Германии, Японии, Великобритании), НИС и стран-экспортеров нефти (Кореи, Саудовской Аравии, Венесуэлы). Основными получателями переводов из-за рубежа являются промышленно развитые страны. Это происходит в основном за счет переводов части заработной платы работников иностранных подразделений ТНК, военнослужащих, размещенных за рубежом, сотрудников загранаппарата. Во многих развивающихся странах масштабы переводов частного характера составляют 25-50% доходов от товарного экспорта (Бангладеш, Буркина-Фасо, Египет, Греция, Ямайка, Малави, Марокко, Пакистан, Португалия, Шри-Ланка, Судан, Турция).

3 Структура международной миграции рабочей силы, ее основные потоки.

Структура международной миграции рабочей силы представляет собой соотношение миграционных потоков характеризуемых с точки зрения их географической направленности, распределения между странами различающихся по уровню социально - экономического развития.

Географическая структура международной миграции рабочей силы - это направление миграционных потоков по отношению к различным частям света. Миграционные потоки рассматриваются с учетом их распределения между странами, отличающимися по уровню экономического развития. Выделяют следующие направления международной миграции рабочей силы:

- миграция рабочей силы из развивающихся стран в промышленно-развитые;

- миграция в пределах промышленно- развитых стран;

- миграция между развивающимися странами;

- миграция рабочей силы из постсоциалистических стран в промышленно-развитые страны;

- миграция между постсоциалистическими странами;

- миграция из промышленно-развитых в развивающиеся страны.

Потоки мигрантов всегда направлялись из стран с низкими личными доходами в страны с более высокими доходами. На протяжении всего послевоенного периода времени направление международной миграции непрерывно изменялись вслед за изменяющимися экономическими условиями.

Точками притяжения мигрантов из других стран являются:

- США, Канада и Австралия. В данной группе стран США являются основным центром иммиграции, как низко, так и высококвалифицированной рабочей силы. Каждый год в США прибывает больше иммигрантов, чем во все остальные страны вместе взятые. Низкоквалифицированная рабочая сила приезжает в США из близлежащих латиноамериканских стран - Мексики, стран Карибского бассейна. Высококвалифицированные работники иммигрируют в США практически из всех стран мира, включая Западную Европу, Латинскую Америку, Россию, Индию и т.д.. Приток иммигрантов в США и Канаду к середине 90-х годов оценивался в 900 тыс. человек в год. В США легально иммигрируют 740 тыс. человек в год и эмигрируют 160 тыс. человек. Миграционное сальдо составляет 580 тыс. человек.

Западная Европа. Наиболее развитые западноевропейские страны, прежде всего входящие в ЕС, притягивают рабочую силу из менее развитых западноевропейских стран (Португалии, Мальты, Испании), арабских стран Северной Африки, восточноевропейских стран и т.д.. Притоки иммигрантов в Западную Европу в середине 80 - 90-х годов оценивались на уровне 180 тыс. человек в год. Кроме того, в рамках западноевропейской интеграции создан и развивается общий рынок рабочей силы. Он предполагает свободу перемещения работников между странами Европейского Союза и унификацию законоподданства.

- Ближний Восток. Более половины рабочей силы Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана составляют иностранные рабочие. Эти нефтедобывающие страны привлекают дешевую рабочую силу на тяжелые низкооплачиваемые работы. Рабочие приезжают в основном из соседних арабских стран, а также из Индии, Бангладеш, Кореи, Филиппин.

- Другие развивающиеся страны. В 90-х годах наблюдается интенсификация миграции среди самых развивающихся стран. Центрами притяжения здесь выступают те страны, которые быстрее продвигаются по пути экономических реформ. Так в Латинской Америке сезонные рабочие и рабочие на сборочные предприятия направляются в Аргентину и Мексику. В Африке к югу от Сахары на Берег Слоновой Кости, Нигерию и ЮАР приходится более половины притока всех иммигрантов.

- Новые индустриальные страны (НИС). К этим странам относится прежде всего представители так называемой первой войны, т.е. НИС Юго-Восточной Азии. В эти страны значительно увеличился поток иммигрантов, нанимающихся на временные работы. Особенно это заметно в случае Южной Кореи и Малайзии. Практически все страны, в которые иммигрирует более 25 тыс. человек в год, -высокоразвитые государства с ВНП более 6 900 долларов на душу населения. Источник эмиграции - развивающиеся страны, главные из которых - Мексика и страны Азии.

Таким образом, во второй половине 20 столетия определился процесс формирования многополюсной мировой миграционной системы. Однако, как и прежде развитые страны являются основными центрами иммиграции, а развивающиеся - источником эмиграции.

4 Государственное регулирование трудовой миграции.

Государственное регулирование трудовой миграции представляет собой принятие и реализацию финансируемых из бюджета программ, направленных на регулирование миграционного потока путем ограничения притока иностранной рабочей силы (иммиграции) либо стимулирования иммигрантов к возвращению на родину (реэмиграция).

В системе государственного регулирования миграции наиболее важным с экономической точки зрения является регулирование трудовой иммиграции.

Принимающие стороны используют селективный подход при регулировании миграции. Это означает, что государство не препятствует въезду тех категорий работников, которые нужны в данной стране, ограничивая въезд всем остальным. Перечень желательных иммигрантов, как правило, включает следующие категории:

- работники, готовые за минимальную оплату выполнять тяжелую, вредную, грязную работу - строительные, подсобные, сезонные, вахтенные, муниципальные рабочие;

- специалисты для новых перспективных отраслей - программисты, узкоспециализированные инженеры, банковские служащие;

- представители редких профессий - огранщики алмазов, реставраторы картин, врачи, практикующие нетрадиционные методы лечения;

- специалисты с мировым именем - музыканты, артисты, ученые, спортсмены, врачи, писатели;

- крупные бизнесмены, переносящие свою деятельность в принимающую страну, инвестирующие капитал и создающие новые рабочие места.

Для нормативно- правовой базы, регламентирующей государственное регулирование иммиграции, характерны следующие черты:

- профессиональная квалификация: для законодательства всех принимающих стран присущи жесткие требования к уровню образования и стажу работы по специальности; минимальным требованием к образованию считается окончание полного курса средней школы или профессионального училища; в большинстве случаев диплом необходимо переподтверждать; приоритет при найме на работу отдается принимающими странами специалистам, имеющим как минимум 3 - 5 лет стажа работы по специальности;

- ограничения личного характера: в законодательстве принимающих стран также предъявляются жесткие требования к состоянию здоровья иммигрантов; в страну не допускаются наркоманы, психически больные люди, зараженные вирусом СПИД; жесткими являются требования к политическому и социальному облику иммигрантов; как правило запрещено иммигрировать лицам, ранее судимым за уголовные преступления, членам террористических и профашистских организаций; возрастной ценз иммигрантов устанавливается законодательством в зависимости от отрасли промышленности, в которой они намереваются работать; обычно он колеблется в пределах 20 - 40 лет;

- количественное квотирование: большинством принимающих стран устанавливаются количественные квоты; они могут вводится в рамках всей экономики, отдельных отраслей, отдельных предприятий, кроме того они могут вводиться как ограничение на общее количество иммигрантов, приезжающих в страну в течение года;

- экономическое регулирование.

5 Экономические эффекты миграции рабочей силы.

Для анализа экономических причин международной миграции рабочей силы можно использовать те же методы, которые применялись для анализа международного движения капитала. Допустим, что главной и единственной причиной международного движения рабочей силы является различный уровень реальной средней заработной платы в разных странах. Пусть как и прежде, в мире существует страна I, имеющая в своем распоряжении трудовые ресурсы в размере LA, и страна II, располагающая трудовыми ресурсами в размере AL' (рис. 4). В целом трудовые ресурсы, которыми располагают обе страны, составляют LL'.

Прямые S1 и S2 показывают рост стоимостного объема производства в зависимости от объемов используемой рабочей силы, соответственно в стране I и стране II. Если международной трудовой миграции не существует, то страна I использует весь имеющийся у нее запас трудовых ресурсов внутри страны и обеспечивает средний уровень реальной заработной платы в размере LC, а страна II также использует весь имеющийся у нее запас трудовых ресурсов внутри страны и обеспечивает средний уровень реальной зарплаты в размере L'D. Объем производства страны I с помощью имеющихся у нее трудовых ресурсов составит a+b+c+d+e+f, а объем производства страны II - i+j+k. То, что LC < L'D означает, что стоимость рабочей силы в стране I ниже, чем в стране II.

Предположим, что обе страны сняли ограничение на свободное межстрановое передвижение рабочей силы. Поскольку средняя реальная зарплата в двух странах разная, часть работников AB переместиться из страны I в страну II, в результате чего зарплата в обеих странах сбалансируется на уровне BR. С одной стороны объем производства с помощью трудовых ресурсов, как оставшихся в стране I, так и мигрировавших в страну II, составили в результате a+b+c+d+e+f+h, причем продукт a+b+c+d производится трудящимися-гражданами данной страны, а h+e+f - иностранными трудящимися, эмигрировавшими в страну II. При этом, в результате более продуктивного использования трудовых ресурсов за чет их частичного перелива в страну II совокупный продукт, произведенный с помощью того же объема труда, оказывается больше, чем изначальный, на величину сегмента h. Доход трудящихся возрастает до a+b+d+e+f+h, тогда как доходность других факторов производства сокращается до сегмента c.

Рисунок 4 – Экономические эффекты от миграции рабочей силы

С другой стороны, приток трудовых мигрантов из страны I в страну II привел к снижению реальной зарплаты в ней с L'D до L'F=BR. Однако в то же время за счет использования, как своего труда, так и иностранного, пришедшего из страны I, в стране II произошло расширение объема внутреннего производства с i+j+k до i+j+k+g+h+e+f. Правда сегменты h+e+f являются продуктом, произведенным иностранной рабочей силой, большую часть которого за вычетом подоходного налога надо отдать в виде зарплаты иностранным рабочим из страны I. Тем самым чистый рост внутреннего производства составит только сегмент g. Из-за падения средней реальной зарплаты в стране II доходы трудящихся в этой сократятся с j+k до k, а доходы владельцев других факторов производства увеличатся с i до i+g+j. С точки зрения всего мира, в результате миграции трудящихся из одной страны в другую совокупный объем производства возрос с [a+b+c+d+e+f]+[k+j+i] до [a+b+c+d]+[e+f+g+h+i+j+k], т.е. на размер заштрихованных сегментов g+h, из которых h принадлежит стране I и возникает из-за более эффективного

|

использования трудовых ресурсов страны I в результате их эмиграции в страну II, а g принадлежит стране II и возникает в результате увеличения объема трудовых ресурсов, которые используются страной II в результате их иммиграции из страны I.

В результате международной миграции рабочей силы за рубеж перемещается товар особого свойства - рабочая сила. Его принципиальное отличие от другого товара заключается в том, что рабочая сила сама является фактором производства других товаров. Страна, экспортируя рабочую силу, получает своеобразную оплату за такой экспорт в виде переводов обратно на родину части доходов эмигрантов. В условиях относительной избыточности трудовых ресурсов во многих странах вывоз рабочей силы помогает снизить безработицу, обеспечить приток денежных поступлений из-за рубежа. Но, с другой стороны, отлив высококвалифицированной рабочей силы приводит к снижению технологического потенциала экспортирующих стран, их общего научного и культурного уровня.

| Система «Золотого стандарта» | · Золотомонетный(с1867г. до начала ХХв.) · Золотослитковый(действовал с начала ХХв. до первой мировой войны) · Золотодевизный(золотовалютный)(с 1922г.до начала второй мировой войны) Достоинства: стабильность курсов валют способствует торговле, снимает риск; само регулируется на основе жесткого механизма. Недостатки: отказ стран от самостоятельной денежной политики, зависимость от добычи золота. |

| Бреттон- Вудская система | Создана в 1914г. Основные принципы: · Установлены твердые обменные курсы валют стран участников(44 гос-ва) к курсу доллара. · Курс доллара фиксирован золотом, цена золота-35$ за тройную унцию. · Центральные банки поддерживают стабильный курс своей валюты по отношению к доллару. · Организующим звеном является МВФ и МБРР |

| Ямайская валютная система | Создана в 1976г. Основные особенности: · Система основана на нескольких валютах. · Отменен монетный паритет золота. · Основным средством расчета стала свободно конвертируемая валюта, а также международные кредитные деньги - СДР и резервная позиция МВФ. · Валюта может находиться в свободном плавании - курс определяется спросом и предложением. · Центральные банки стран не обязаны вмешиваться в работу валютных рынков для поддержания фиксированного паритета своей валюты. · Страна сама выбирает режим валютного курса(фиксированный, плавающий или смешанный). |

| Европейская валютная система | Создана в 1979г. Основные принципы: · Страны-участники зафиксировали курсы своих валют по отношению к центральному курсу ЭКЮ, на основе которого рассчитываются паритеты курсов валют. · Страны-участники должны поддерживать фиксированный курс валют. |

|

| Факторы динамики: · Международное разделение и специализация труда. · Интернационализация производства, капитала и НТП. · Международная конкуренция и миграция капиталов, товаров, рабочей силы, результатов НТП. | Субъекты: · Национальные хозяйства. · Региональные объединения и союзы государств. · Международные финансовые, торговые и другие организации. | Структурные элементы

(материальная основа МХ):

· Мировой рынок товаров.

· Рынок капиталов.

· Рынок достижений НТП.

· Рынок рабочей силы.

· Рынок информации.

|

|

| Рост интернационализации производительных сил на основе углубления международного разделения труда(МРТ) | Создание многообразной системы международных экономических отношений (МЭО) | Формирование межнациональных механизмов, регулирующих хозяйственный обмен между странами. |

| Факторы углубления МРТ: · Неравномерность НТП. · Разная насыщенность национальных рынков и разная структура потребления. Потребность выравнивания уровней жизни и социально- экономическое развитие отдельных стран. · Потребность в обмене опытом хозяйствования. | Формы МЭО: · Международная торговля · Международное движение капиталов. · Миграция рабочей силы. · Международный обмен научно-технической информацией и технологиями. · Междунар. валютно-финансовые отношения. | Международные механизмы связи: · Специальные международные организации, совместные предприятия, учреждения. · Международные коммуникационные сети, инфраструктура. · Транснациональные структуры: ТНК, зарубежные филиалы предприятий, банков и т.д. |

Показатель участия в МРТ.

| Современный этап характеризуется постепенным движением национальных хозяйств ко все большей открытости, снижению препятствий для международного перемещения факторов производства. | Основа - общие тенденции технологического и организационно-экономического прогресса. |

| · Более быстрые темпы роста мировой торговли по сравнению с темпами роста ВВП. · Изменение структуры товарооборота: рост доли продукции обрабатывающих отраслей, снижение доли сырья и сырьевых товаров. · Ежегодное обновление на 1\3 номенклатуры продукции обрабатывающих отраслей, особенно электроники. · Увеличение доли взаимной торговли индустриальных стран(более 70% мировой торговли). · Увеличение доли услуг в стоимости поставляемой машиностроительной продукции. · Высокие темпы торговли машинами и оборудованием на основе роста внутриотраслевых связей и расширения международного производственного кооперирования. · Расширение рынка научной продукции, патентов, лицензий, ноу-хау. · Множественность цен. |

| Протекционизм | Либерализация | |

Цель:

·  Обеспечение национальной экономической безопасности.

Методы:

· Высокие таможенные тарифы.

· Добровольное ограничение импорта.

· Субсидирование экспорта. Обеспечение национальной экономической безопасности.

Методы:

· Высокие таможенные тарифы.

· Добровольное ограничение импорта.

· Субсидирование экспорта.

| ·  Снижение таможенных тарифов под воздействием процессов интернационализации. Снижение таможенных тарифов под воздействием процессов интернационализации.

|

|

|

| Основа: Сведение национальных стоимостей товаров к единой интернациональной стоимости. | Виды: · Свободные цены. · Договорные (администрируемые). · Трансфертные. · Котированные цены (цены биржевых товаров). | Признаки: · Цены крупных регулярных сделок или мировых товарных рынков. · Коммерческий характер сделок, использование свободно-конвертируемой валюты. · Цены биржевой торговли. |

| Меры привлечения иностранного капитала. | ||

| Налоговые стимулы: · Установление прямых налоговых льгот. · Отсрочка уплаты налога за инвестирование капитала. · Ускоренная амортизация. · “Налоговые каникулы”. · Освобождение от таможенных платежей импорта оборудования, сырья, комплектующих изделий. · Манипулирование уровнем налога. | Финансовые методы: · Субсидии. · Займы. · Кредиты и гарантии их предоставления. · Финансовые льготы. | Нефинансовые методы: · Направление на создание обстановки благоприятной для эффективного функционирования предприятий. |

| Субъекты: · Правительственные единицы. · Финансовые институты. · Промышленно-торговые фирмы. · Международные банки. · Центральные банки стран. · Крупные коммерческие банки. · Валютные биржи. · Небанковские дилеры. · Брокерские организации. · Физические лица и др. | Объекты: · Национальные валюты стран. · Международные валютные единицы: а) СДР - спец. Права заимствования (записи на счетах МВФ) рассчитываются на основе ”корзины” валют, пересматриваются через 5 лет. б) ЭКЮ - валютная единица Европейской валютной системы (записи на счетах в Европейском валютном институте). · Золото. · Дорожные чеки, аккредитивы, векселя и др. |

|

|

| Свободно конвертируемая Обменивать могут все обладатели и используется во всех операциях. | Частично конвертируемая Имеет ограничения на те или иные операции. | |

| Внутренняя стоимость Способность национальной денежной единицы свободно обращаться в любые товары, услуги и валюты на внутреннем рынке для резидентов. | Внешняя обратимость Возможность для нерезидентов свободно обменивать данную валюту на любую иностранную по действующему курсу. |

| |||

|

| Предварительная стабилизация экономики и финансов как следствие роста производства и экспорта (страны Западной Европы после второй мировой войны 10 – 15 лет) |

| Конвертируемость становится инструментом экономических преобразований, частью мер “шоковой терапии” по оздоровлению экономики и финансов. Национальная валюта достигает только внутренней конвертируемости |

Контрольная работа

Вариант № 1

1 Условия торговли.

2 Экономические эффекты вывоза капитала.

3 Что имеется в виду под понятием «внешняя торговля», в чем отличие внешней торговли от международной торговли?

4 Задача. Украинская ферма производит пшеницу и молоко, для чего максимально может использовать 400 часов труда и 600 га земли. Производство 1 т пшеницы требует 10 часов труда и использование 5 га земли. Производство 1 т молока требует 4 часов труда и 8 га земли.

а) Какие факторы производства более интенсивно используются для производства пшеницы, молока?

б) В состоянии ли ферма произвести 50 т молока и 90 т пшеницы?

5 Понятия и категории: теорема Столпера-Самуэльсона, транснациональная корпорация, выигрыш от торговли, прямые инвестиции, межотраслевая специализация.

6 Тест. Импортная квота представляет собой показатель степени открытости национальной экономики и определяется как:

а) отношение импорта к ВНП, выраженное в процентах;

б) отношение импорта к ВНП;

в) отношение импорта к экспорту, выраженное в процентах;

г) отношение импорта к ВВП, выраженное в процентах.

1 Киреев А.П. Международная экономика: В 2 ч. – Ч.1. Международная экономика. - М.: Международные отношения, 1998. – С. 86-89, 135-146, 295-303.

2 Международные экономические отношения: Учеб. пособие/Под ред. С.Ф. Сутырина, В.Н. Харламовой. – СПб.: Изд-во С. - Петербургского ун-та, 1996. – С. 32-35, 51-54, 54-58.

Вариант № 2

1 Международное разделение труда: сущность, предпосылки становления, функции.

2 Торгуемые и неторгуемые товары.

3 Представьте позицию экономиста по вопросу свободной торговли. Исходя из этой позиции объясните, почему существуют искусственные торговые барьеры в международной торговле.

4 Задача: Затраты рабочего времени в Украине и Германии на производство товаровА-Д следующие:

| Товары | Германия | Украина |

| А В С Д |

а) По каким товарам Германия имеет наибольшее и наименьшее абсолютное преимущество перед Украиной?

б) Покажите выгодность торговли для каждой из этих стран.

в) Как изменится торговля, если разница в зарплатах сократится до 6 раз?

5 Понятия и категории: изъятия из национального режима, специфическая пошлина, «парадокс Леонтьева», внешнеторговая политика, трудовые ресурсы.

6 Тест. Почему отрасли, конкурирующие с импортом, выступают против свободной внешней торговли:

а) им придется повысить эффективность производства,

2014-02-24

2014-02-24 1676

1676