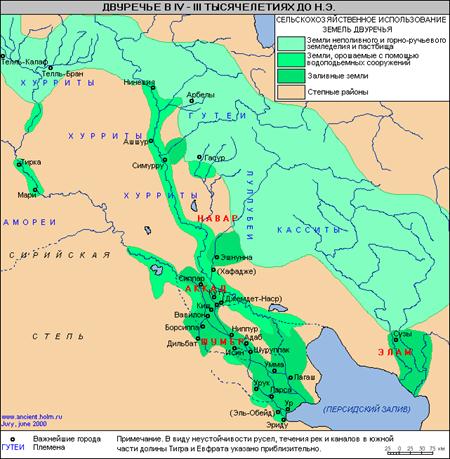

Первые государственные образования возникли на Ближнем Востоке, в долине нескольких великих плодородных рек. Примерно в VIII – VI тыс. до н. э. земледельцы ближневосточных предгорий, уже освоившие достижения неолитической революции и с каждым поколением всё увеличивающиеся в числе, стали спускаться в равнины и активно заселять плодородные долины рек, в первую очередь Тигра и Евфрата. Археологические данные свидетельствуют, что эти люди жили в глинобитных домах, сеяли ячмень, пшеницу и лён, разводили коз, овец и коров, были знакомы с ранними формами ирригационного хозяйства (осушение болотистых земель с помощью каналов, возведение дамб и т. д.), изготовляли различные керамические сосуды, изделия из камня, позже – даже из меди. По мере продвижения земледельцев к югу, где удобряемые разливами рек почвы были особенно плодородны, поселения становились богаче и крупнее.

На рубеже V – IV тыс. до н. э. на территории Южной Месопотамии появляются шумеры, с именем и деятельностью которых связывается возникновение древнейшего мирового очага цивилизации и государственности. Загадка шумеров до сих пор не разгадана. Их собственные легенды указывают на юг (приморские районы Персидского залива) в качестве прародины; специалисты видят её то на востоке, то на севере. Ясно одно: шумерский язык значительно отличается от группы семитских языков, распространенных среди большинства обитателей ближневосточной зоны.

На рубеже V – IV тыс. до н. э. на территории Южной Месопотамии появляются шумеры, с именем и деятельностью которых связывается возникновение древнейшего мирового очага цивилизации и государственности. Загадка шумеров до сих пор не разгадана. Их собственные легенды указывают на юг (приморские районы Персидского залива) в качестве прародины; специалисты видят её то на востоке, то на севере. Ясно одно: шумерский язык значительно отличается от группы семитских языков, распространенных среди большинства обитателей ближневосточной зоны.

Шумеры жили семьями, но объединялись в общины. Они совместно занимались строительством каналов и плотин. Общины группировались вокруг святилищ; создавался укреплённый центр, куда, в случае нападения, скрывались жители.

Природные условия Месопотамии создавали возможность раннего появления прибавочного продукта благодаря благоприятному климату и плодородным почвам. Однако неравномерность распределения влаги (сезон засухи – сезон дождей) и частые наводнения (особенно в районе реки Тигр) приводили к необходимости строительства ирригационных сооружений (дамб, каналов), а отсутствие в Южной Месопотамии металлов, камня, строительного дерева создавали настоятельную потребность в развитии обмена с другими областями. Кроме того, сравнительная доступность Месопотамии для вторжения извне заставляла небольшие общины сплачиваться и создавать военную организацию, что усиливало значение вождей и знати. Очень часто жрецы совмещали жреческие и хозяйственные должности. В большинстве случаев верховный жрец бога-покровителя общины был одновременно верховным вождём. В таком случае он назывался энси.

В конце IV тыс. до н. э. в Месопотамии возникают государственные образования шумеров, однако не сложилось централизованное государство, а существовало несколько политических центров. Наиболее сильными из них были Аккад, Ларса, Лагаш, Урук, Умма, Ур.

Источники свидетельствуют, что система администрации в Уруке была тесно связана с культом бога неба Ана. Храм в честь Ана был общественным и хозяйственным центром Урука, а жрецы храма исполняли функции управителей во главе с верховным жрецом, главой протогосударства. Археологические слои, датируемые рубежом IV – III тысячелетий до н. э. свидетельствуют, что ранние протогосударства Месопотамии были знакомы с достаточно сложным ирригационным хозяйством, которое поддерживалось в рабочем состоянии усилиями всего населения во главе со жрецами. Храм, выстроенный из обожжённого кирпича, был не только крупнейшей постройкой и монументальным центром, но одновременно и общественным складом, и амбаром, где размещались все запасы, всё общественное достояние коллектива, в которое включалось и некоторое количество пленных иноземцев, использовавшихся для обслуживания текущих нужд храма. Храм был также центром ремесленного производства, включая металлургию бронзы. Протогосударства древней Месопотамии развивались быстро и энергично. Росло количество населения, совершенствовались трудовые навыки, обогащалась культура труда, следствием чего было увеличение количества освоенных и обеспеченных ирригационными устройствами полей. Возрастали запасы получаемого с этих полей зерна, причём избыток его после удовлетворения текущих нужд оторванных от производства пищи работников всё чаще использовался в качестве своего рода валюты: специальные служители храмов, тамкары, отправлялись на гружённых зерном судах в далёкие экспедиции, включая и морские, с цель. Выменять зерно на столь необходимые в скудных полезными ископаемыми районах Южной Месопотамии металлы, камень, строительный лес и т. д.

С ростом протогосударств усложнялась и их внутренняя структура. Если вначале храм был центром хозяйства и разросшейся общины либо группы общин, каждая из которых в лице своих представителей принимала участие в обработке земли храма, продукт которой шёл на сакральные (совместные всеобщинные ритуалы с обильным жертвоприношением) и страховые нужды коллектива, а также на содержание людей, не занятых в производстве пищи, то теперь ситуация изменилась. Видимо, уже со второй трети III тысячелетия до н. э. в большинстве протогосударств (Урук, Ур, Лагаш и др.) население исчислялось десятками тысяч, а количество общинных деревень – многими десятками. Происходило отделение общинных полей от полей храма. Общинники обрабатывали свои земли и выплачивали ренту-налог, а в обработке храмовой земли они переставали принимать участие. В общественных работах (на строительстве каналов, дамб, храмовых или дворцовых сооружений и дорог) общинники продолжали участвовать; при этом они обеспечивались питанием и получали необходимые орудия труда из храмовых амбаров и складов.

В Месопотамии уже с древних времён были известны различные виды хлебных злаков, среди которых первое место занимал ячмень. Была известна полба, служившая главным образом для изготовления хлеба и пива. Пшеница в Месопотамии была распространена меньше.

Необычайное плодородие орошаемой почвы не требовало от человека особых усилий для её обработки и тем самым объёктивно тормозило развитие сельского хозяйства. Документы хозяйственной отчётности указывают на то, что урожай ячменя был здесь обычно сам-36. В некоторых случаях он достигал максимальной цифры – сам-104,5.

В шумерскую эпоху постепенно развиваются интенсивные земледельческие культуры, огородничество, садоводство. На это указывает существование в шумерских текстах особых слов, служащих для обозначения поля, сада и виноградника, пахаря и садовника. Существовали особые сады финиковых пальм, которые искусственно облагораживались. Финиковая пальма издавна считалась священным деревом. Так, «правитель Ларсы Гун-Ча на втором году своего царствования пожертвовал богу Шамашу две бронзовые пальмы».

Наряду с сельским хозяйством в древнейшей Месопотамии получили развитие и ремёсла. Однако это развитие в значительной степени тормозилось отсутствием наиболее важных видов сырья. В Южной Месопотамии не было ни металла, ни достаточного количества камня и дерева. Поэтому уже в древности для замены этих недостающих видов сырья стали пользоваться главным образом глиной и камышом. Глиной пользовались часто, заменяя ею дерево, камень и металл. Из глины делали бочки, ящики, трубы, печи, очаги, печати, веретёна, светильники, погребальные ящики. Дерево встречалось в Месопотамии редко и чрезвычайно высоко ценилось. На высокую стоимость дерева указывает обычай арендовать дом без деревянных частей. Арендатор обычно привозил все деревянные части дома, и, покидая дом, увозил их вместе со своим имуществом. Сам же дом строился из обожжённых солнцем глиняных кирпичей. Для защиты от воздействия влаги здания, как правило, облицовывались: делали длинные глиняные конусы, обжигали их, красили и вдавливали в глиняные стены. Это была первая в мире мозаика. Тысячи таких глиняных конусов дошли до наших дней.

В Южной Месопотамии преобладало натуральное хозяйство. На это указывает обычай платить дань и подати натурой. Ещё в эпоху Урукагины (ок. 2400 г. до н. э.) чиновники должны были брать подати овцами, ягнятами, рыбой. «Лишь при отсутствии белой овцы пастухи шерстошкурных овец приносили деньги».

Отделение храмового хозяйства от общинного и превращение его в особую сферу экономики сыграло важную роль в укреплении экономических, а затем и политических позиций жреческой администрации во главе с энси. Опираясь на такого рода хозяйства, энси отделялся от коллектива общинников, приобретал в их глазах сакральные признаки отмеченного покровительством богов правителя. Вначале выборная, должность энси со временем всё очевиднее приобретала тенденцию превратиться в наследственную, что и стало нормой после объединения всего Шумера Саргоном Древним (ок. 2300 г. до н. э.) – царём семитского города Аккад, который организовал первое в истории постоянное войско, состоявшее из 5400 воинов, организованных в лёгкую подвижную пехоту, вооружённую луками; многочисленные колесницы обладали хорошей манёвренностью, а пешие воины – выносливостью и были обучены тактике нападения и обороны. Опираясь на эту силу, Саргон сумел создать в Месопотамии крупное централизованное государство с неограниченной властью царя.

Период шумерской истории до этого объединения принято именовать раннединастическим. Это была эпоха ожесточённой борьбы соседних протогосударств за политическую гегемонию, а их правителей – за усиление и укрепление своей власти, расширение и распространение её за счёт соседей. Войско каждого из таких протогосударств обычно состояло из небольшого отряда тяжеловооружённых воинов; вспомогательной силой были примитивные колесницы на сплошных колёсах, запряжённые, видимо, онаграми либо ослами и приспособленные для метания дротиков.

Вначале, в XXVIII – XXVII вв. до н. э., успех был на стороне Киша, правители которого первыми приняли титул лугаля, стремясь тем самым подчеркнуть своё первенство среди остальных. Затем возвысился Урук, имя правителя которого, Гильгамеша, впоследствии вошло в легенду и оказалось в центре шумерского эпоса. Урук при Гильгамеше подчинил себе, хотя и очень непрочно, ряд соседей – Лагаш, Ниппур и др. В XXV в. до н. э. верховенства и титула лугаля добились правители Ура. На рубеже XXV – XXIV вв. до н. э. главную роль в шумерской истории начинает играть Лагаш.

В период династии Ур-нанше её представители становятся первосвященниками, захватывают в свои руки храмовое хозяйство. Однако это мероприятие вызывает недовольство со стороны общинников и жречества, которое управляло храмовыми хозяйствами и потеряло ряд своих привилегий в результате слияния храмового хозяйства с царским. В Лагаше начались крупные народные волнения. Жречество, недовольное тем, что царская власть захватила в свои руки храмовое хозяйство, подняло против царя население. Последний царь из династии Ур-нанше по имени Лугальанда был низложен, а к власти пришёл Уруинимгина, проведший ряд реформ, сущность которых сводилась к восстановлению нарушенной нормы, отмене либо уменьшению поборов с населения, увеличению выдач работникам храма. Видимо, эти вынужденные реформы содействовали ослаблению централизованной администрации Лагаша, что вскоре привело к завоеванию его удачливым правителем Уммы Лугальзагеси, создавшим объединённое Шумерское государство. Правда, этот расцвет Шумера был недолговечным. Он длился лишь в течение 25-летнего царствования Лугальанды. Вскоре образовалось сильное Аккадское государство, которое стало реальной угрозой для самостоятельного существования независимого и объединённого Шумерского государства. Борьба между этими двумя государствами должна была рано или поздно разгореться. Из этой борьбы вышел победителем Аккад, который покорил своей власти шумерский юг и создал единое и могущественное Шумеро-Аккадское царство.

В поэтическом сказании говорится о том, что Саргон I – создатель и владыка Аккадского царства – был подкидышем. Его мать была бедной женщиной и не имела средств для его воспитания. Поэтому она положила ребёнка в камышовую корзину и скрыла её на берегу Евфрата. Водонос Акки нашёл младенца, воспитал его и сделал садовником. Богиня Иштар полюбила Саргона и сделала его царём Аккада. Таким образом, судя по легенде, Саргон насильственно захватил государственную власть, основал новую династию, и, не имея возможности законным образом обосновать свои права на престол, объявил себя ставленником верховной богини Иштар. На это указывает и то имя, которое присвоил себе узурпатор – имя Саргон (Шарру-кин), что означает «истинный царь».

Расширяя границы государства, Саргон доходит до Малой Азии на западе, Элама на востоке, Персидского залива на юге и гор на севере. Два его преемника впоследствии занимались постоянным подавлением мятежей среди покорённого населения. Особенно часто вспыхивали мятежи в Шумере и Эламе.

Расцвет Аккада приходится на правление Нарамсина. Как и другие цари Аккада, Нарамсин в начале своего царствования был вынужден подавить ряд восстаний, включая восстание и в самом Аккаде. Продолжая походы своих предшественников, он вторгся в Сирию и достиг Средиземного моря.

Однако расширение государства сопровождалось ростом сопротивления покорённых народов. Внутренние конфликты и постоянные мятежи привели к закономерной слабости экономики и власти. Наступило время крушения некогда могущественного Аккадского царства. В эпической поэме «Проклятие Аккада» повествуется, что Нарамсин, присвоив себе титул божественного царя четырёх частей света, вызвал гнев богов и погубил свою империю: голод разразился на земле, начался разбой. Сын Нарамсина Шаркалишарри правил после отца ещё 25 лет, но изменить ситуацию не смог. Горное племя гутеев, населявшее горы Загра, вторглось около 2228 г. до н. э. с востока в Месопотамию, опустошило страну и подчинило её своей власти. В шумерских надписях этого времени красноречиво описываются бедствия, причинённые стране. Так, в одной надписи даётся длинный перечень городов, «дочери которых плачут из-за гутиев». А в шумерском гимне богу Нинибу описываются жестокости гутеев:

«Страна в руках жестоких врагов. Боги увезены в плен.

Население отягчено повинностями и налогами. Каналы и арыки запущены.

Тигр перестал быть судоходным. Поля не орошаются. Поля не дают урожая»,

Правление гутеев продолжалось в Месопотамии около 125 лет. В шумерском Списке Царей перечислен 21 правитель «гутейских орд», что говорит о нестабильности в их среде. Вероятнее всего, гутеи были немногочисленны и не оказали влияния на цивилизацию Шумера.

Шумерское политическое могущество возродилось в древнем городе Уруке. Около 2120 г. до н. э. царём в Уруке стал Утухегал, сбросивший гутейское господство. Это был царь, приказам которого никто не смел возражать. Но правил он недолго и обстоятельства его смерти загадочны. Новым царём стал Ур-Намму, при котором велось большое строительство. Столица была обнесена большой стеной, охватившей 175 акров, были прорыты новые каналы, строились и перестраивались храмы.

Но самое главное, было восстановлено шумерское право – самое древнее из известных нам. «Так сделал Ур-Намму, главный воин, царь Ура, царь Шумера и Аккада установил справедливость на земле, изгнал злоупотребление, насилие, раздоры. Сирота был защищён от произвола богатых, вдова – от произвола власть имущих». Указы построены на принципе компенсации – плата серебром заменяла физическое наказание; тот, кто лишил другого человека ноги, должен был заплатить 10 шексий серебра и т. д.

Сам Ур-Намму не увидел расцвета системы, основы которой заложил: он погиб в бою после 18-летнего правления, «брошенный на поле битвы, как разбитый сосуд». Его сын Шулги правил 48 лет.

На исконно шумерской земле каждый город-государство управлялся провинциальным наместником вместе с военным начальником, как правило, родственником царя, докладывающим непосредственно царю. Фундаментом государства была бюрократия.

Важное место в системе Шумера занимала «эдубба» – школа писцов. Как говорилось в одной шумерской загадке: «В неё заходят с закрытыми глазами, из неё выходят с открытыми глазами». Ученики не только изучали шумерский язык, один из сложнейших в мире, но и посвящались в секреты управления государством.

Достаточно высокого уровня достигала шумерская медицина. Шумерские врачи применяли то, что они могли получить из обычных минералов, от животных, из растений. Хлористый натрий (соль) и нитрат калия (селитра) присутствуют во многих рецептах. Кроме того, использовали шкуры змей и панцири черепах. Многие лекарства были сделаны из того, что давали растения; кассия, мирт, чабрец, фиговое дерево, финиковая пальма, зёрна, древесная кора, растительные смолы использовались для наружного применения, а после растворения в воде или пиве – для внутреннего.

Время падения Шумера, однако, приближалось. Река Евфрат, изменяя русло, ушла от стоявших на её берегах шумерских городов, оставив их на бесплодных возвышенностях. Племена аморитов Сирии и Аравии, нецивилизованные кочевники, народ, «не знающий зерна, не знающий дома, не знающий города», ускорили падение Шумера. История сохранила переписку между последним шумерским царём Ибби-Синой и его наместниками, документально свидетельствующую о конце империи: цены выросли в 60 раз, продуктов питания не хватало, натиск аморитов рос. В 2002 г. до н. э. они овладели городом Ур, и Ибби-Сина закончил свои дни в плену.

Амориты, всё прибывая в Шумер, оказывались под влиянием его культуры. В свою очередь, они способствовали превращению Шумера в нечто новое – великую цивилизацию Вавилонии.

Новый центр Месопотамии – Вавилония – выделяется в XIX-XVIII вв. до н. э. Вавилон, со временем превратившийся в величайший город мира, стал возвышаться с правления шестого представителя вавилонской династии, Хаммурапи (1792-1750 гг. до н. э.). За долгие годы успешного правления Хаммурапи сумел поочерёдно разгромить соседей-соперников, объединив под своей властью всю Месопотамию.

Новый центр Месопотамии – Вавилония – выделяется в XIX-XVIII вв. до н. э. Вавилон, со временем превратившийся в величайший город мира, стал возвышаться с правления шестого представителя вавилонской династии, Хаммурапи (1792-1750 гг. до н. э.). За долгие годы успешного правления Хаммурапи сумел поочерёдно разгромить соседей-соперников, объединив под своей властью всю Месопотамию.

В государстве Хаммурапи свойственные ранним структурам клановые и родственные связи были заметно оттеснены связями административными, пирамида власти превратилась в централизованный бюрократический аппарат, эффективно действовавший через своих чиновников.

Для этого периода территориальными, а вассально-иерархическая характерно отсутствие больших централизованных хозяйств. Крупные земельные владения дробятся на небольшие участки, передаваемые в обработку на определённых условиях (за царскую службу, из доли урожая, в аренду и т. д.). При такой системе земледелец заинтересован в своём труде и нет надобности в громоздком аппарате принуждения и контроля. Предоставление земли воинам за службу (без права её отчуждать и закладывать) избавляло государство от расходов на содержание войска в мирный период. Царские земли делились на:

- собственно царский фонд (пастбища и земельный резерв);

- надельные земли, дававшиеся царской администрации, жрецам, ремесленникам и воинам;

- земли, раздававшиеся издольщикам.

Для социальной структуры вавилонского общества характерно существование свободного и зависимого населения, а также рабов. В законах Хаммурапи отчётливо противопоставляются две группы свободного населения: авелум и мушкенум. Различия между ними сословного[2] характера.

Что касается рабов, то они считались собственностью своих хозяев, – беглых ловили, а их укрывателей наказывали. За совершённые ими правонарушения наказания применялись более строгие, чем за аналогичные правонарушения, совершённые свободными. Но при всём том раб имел и определённые права – он мог иметь семью, хозяйство, имущество. Дети рабов считались полноправными.

В период правления Хаммурапи усиливается деспотическая власть правителя, в его руках сосредоточивается законодательная, исполнительная, административная и высшая судебная власть. Царские чиновники ведали военными делами, сбором налогов, полицейским надзором, ирригацией. Хаммурапи велел записать, что «после смут, разоривших народ, он привёл в порядок русла рек и каналов, собрал разбежавшихся жителей и дал им опять пропитание, сохраняя их от врагов». Самый крупный канал он назвал «Хаммурапи благословение небес». Наряду с царской властью сохранились органы общинного самоуправления, которые ведали землеустройством и местными административными делами; но сельский староста подчинялся царской администрации. Таким образом, ясно прослеживается характерная черта структуры древневосточных обществ II тыс. до н. э. – сочетание общинного и царского землевладения, общинной и царской администрации.

Вавилонское государство вело активную торговую деятельность. К городам, которые имели на реках и больших каналах пристани, прилегали с одной стороны караванные пути из пустыни, с другой – дороги к горным проходам. Главный перекрёсток этих водных и сухопутных путей и составлял Вавилон.

Торговлей, сбытом своих произведений, покупкой и перепродажей чужих вещей, а также перевозом товаров занимались в Вавилоне и других городах множество людей. Развитый обмен привёл к употреблению денег. Это были кусочки металла одинакового веса. Иногда им придавали вид быков или бычачьих голов; использовались также золотые, серебряные, медные кирпичики, палочки, кольца, кружки.

Процветало ростовщичество. При всякой сделке заключались письменные договоры. Сделка, не оформленная письменным договором, считалась недействительной. Чтобы не было подделок и обмана, каждую глиняную грамоту покрывали ещё новым слоем глины и на нём повторяли ту же запись. Если потом поднимался спор между заключившими договор или было сомнение насчёт подлинности записи, верхний слой разбивали и сверяли содержимое его слов по нижней скрытой доске. Деловых сношений было так много, что почти у всякого человека имелась печать, выпукло вырезанная на крепком камне и служившая вместо подписи; только самые бедные не имели печати и вместо неё оставляли на глиняной грамоте отпечаток своих ногтей.

Вавилоняне, а до них шумеры, были прекрасными математиками. Их счёт основан на несколько непривычной для нас шестидесятеричной системе. В настоящее время она употребляется при делении часа на минуты, а минут на секунды, делении круга на 360 градусов, года на 12 месяцев и т. д., т. е. используются цифры, кратные 60, 12, 6. Существует довольно много предположений, почему именно такая система была взята за основу шумерами, и потом перешла к вавилонянам (в Египте, например, использовалась десятеричная система). Преимущественно её связывают с солнечным циклом.

Весьма развитыми в Месопотамии были представления о загробной жизни. Вавилоняне, как и шумеры до них, верили в существование ада и рая, в загробное воздаяние.

Государство Хаммурапи твёрдо опиралось на фиксированный закон и связанные с ним формы принуждения. Выдвижение на первый план кодифицированного законодательства с достаточно строгой системой наказаний было связано с тем, что развитие частнособственнических отношений, товарно-денежных связей и особенно ростовщичества с его внушительными процентами (20-30 % годовых) вело к быстрому разорению общинников и обогащению за их счёт частных собственников.

Статьи о семейном праве свидетельствуют о господстве моногамной семьи с заключением брачного контракта, в котором оговаривались права обеих сторон. На развод имели право обе стороны, но за неверность жена наказывалась строже. Приданое жены принадлежало её детям, которые делили между собой наследство после смерти родителей.

Законодательство Хаммурапи – первый в истории достаточно полный и многосторонний свод правовых норм и административных регламентов, сложившихся на основе более ранних законов. Оно весьма чётко определяло права и обязанности населения, в частности ограничивало сделки частнособственнического характера.

Законы, начертанные на каменном обелиске, состояли из краткого введения, заключения и 282 статей (в самом тексте нумерации нет). В судебнике не выделены не только статьи, но и разделы. Однако специалисты выделяют несколько групп параграфов, посвящённых разным вопросам:

- общим принципам отправления правосудия;

- охране собственности царя, храмов и населения;

- статусу имущества, полученного от царя за службу;

- операциям с недвижимостью и торговле;

- семейному праву;

- наказаниям за телесные повреждения;

- операциям с движимым имуществом.

Наказания за серьёзные преступления были суровыми, часто преступник карался смертью. Основной принцип назначения наказаний – талион, т.е. воздаяние по принципу «око за око», «руку за руку», «сына за сына», «раба за раба».

Вопросы:

1. Прочитайте отрывок из эпоса о Гильгамеше. Где ещё есть похожий рассказ о потопе? Попробуйте сделать выводы на основании этого сходства.

2. Попытайтесь объяснить смысл приведённых ниже шумерских пословиц и поговорок. Какие из них можно употреблять в наши дни? Попробуйте подобрать подходящие по смыслу современные пословицы и поговорки.

- Бедняк занимает – себе забот наживает.

- Увернулся от дикого быка – натолкнулся на дикую корову.

- Он ещё не поймал лисицу, а уже делает для неё колодку.

- Не возвращай дьявола своему противнику; отправляй справедливость своему врагу, делай добро, будь добр во все твои дни.

- Поднимись на древние руины и пройдись по ним; посмотри-ка на черепа простых и великих. Какие из них принадлежали святым, а какие грешникам?

3. Почему к настоящему времени большая часть городов Древней Месопотамии превратилась в развалины, окружённые пустыней?

4. Каким образом шумеры и аккадцы, говоря на разных языках, могли пользоваться одной письменностью?

5. Почему вавилоняне иногда делали монеты в виде быков или бычачьих голов?

6. Почему Вавилонское государство законодательно ограничивало срок долгового рабства?

7. Прочитайте приведенные отрывки из законов Хаммурапи и попробуйте определить, какое место в вавилонском обществе занимали мушкенумы и кто такие тамкары.

8. Как вы думаете, были ли законы Хаммурапи широко известны в Вавилонии, или их старались не доводить до сведения основной массы населения? Свою точку зрения обоснуйте.

ИЗ ЭПОСА О ГИЛЬГАМЕШЕ.

Песни и сказания о Гильгамеше, легендарном правителе Урука, записаны клинописью на шумерском, аккадском, хурритском и хеттском языках. Самые ранние из них появились ещё в III тыс. до н. э. Ниже приводится отрывок из аккадского (вавилонского) эпоса о Гильгамеше («О всё видавшем»), созданного во II тыс. до н. э. Этот отрывок содержит рассказ предка Гильгамеша Утнапишти, получившего от богов бессмертие. После смерти своего друга Энкиду Гильгамеш отправляется на поиски цветка вечной молодости, которым хочет «накормить свой народ». В этих поисках он и приходит к Утнапишти. В конце поэмы рассказывается, что Гильгамеш получил цветок бессмертия, но его утащила змея.

14 Богов великих потоп устроить

склонило их сердце.

23 «…Шуриппакиец, сын Убар-Туту,

24 Снеси жилище, построй корабль,

25 Покинь изобилье, заботься о жизни,

26 Богатство презри, спасай свою душу!

27 На свой корабль погрузи всё живое.

28 Тот корабль, который ты построишь,

29 Очертаньем да будет четырёхуголен,

30 Равны да будут ширина с длиною,

31 Как Океан, покрой его кровлей».

52 Всех мужей я призвал на повинность

53 Дома сносили, разрушали ограду.

54 Ребёнок смолу таскает,

55 Сильный в корзинах снаряженье носит.

56 В пятеро суток заложил я кузов;

57 Треть десятины площадь, борт

сто двадцать локтей высотою,

58 По сто двадцать локтей края его верха.

59 Заложил я обводы, чертёж начертил я:

60 Шесть в корабле положил я палуб,

61 На семь частей его разделивши ими,

62 Его дно разделил я на девять отсеков,

63 Забил в него колки водяные,

64 Выбрал я руль, уложил снаряженье.

76 Был готов корабль в час захода солнца.

77 Сдвигать его стали – он был тяжёлым,

78 Подпирали кольями сверху и снизу,

79 Погрузился он в воду на две трети.

80 Нагрузил его всем, что имел я,

81 Нагрузил его всем, что имел серебра я,

82 Нагрузил его всем, что имел я злата,

83 Нагрузил его всем, что имел живой я

твари,

84 Поднял на корабль всю семью и род мой,

85 Скот степной и зверьё, всех мастеров я

поднял.

127 Ходит ветер шесть дней, семь ночей,

128 Потопом буря покрывает землю.

129 При наступлении дня седьмого

130 Буря с потом войну прекратили.

131 Те, что сражались подобно войску.

132 Успокоилось море, утих ураган потоп

прекратился.

140 У горы Ницир корабль остановился.

141 Гора Ницир корабль удержала, не даёт

качаться.

142 Один день. Два дня гора Ницир держит

корабль, не даёт качаться.

143 Три дня, четыре дня гора Ницир держит

корабль, не даёт качаться.

144 Пять и шесть гора Ницир держит

корабль, не даёт качаться.

145 При наступлении дня седьмого

146 Вынес голубя и отпустил я;

147 Отправившись, голубь назад вернулся:

148 Места не нашёл, прилетел обратно.

149 Вынес ласточку и отпустил я;

150 Отправившись, ласточка назад

вернулась:

151 Места не нашла, прилетела обратно.

152 Вынес ворона и отпустил я;

153 Ворон же, отправившись, спад воды

увидел,

154 Не вернулся; каркает, ест и гадит.

ИЗ ЗАКОНОВ ХАММУРАПИ

§ 3. Если человек выступит в судебном деле для свидетельствования о преступлении и не докажет сказанных им слов, то, если это судебное дело о жизни, этого человека должно убить.

§ 4. Если же он выступал для свидетельствования в судебном деле о хлебе или серебре, то он должен понести наказание, налагаемое в таком судебном деле.

§ 6. Если человек украдёт достояние бога или дворца, то этого человека должно убить; а также того, кто примет из его рук украденное, должно убить.

§ 8. Если человек украдёт либо вола, либо осла, либо овцу, либо свинью, либо ладью, то, если это божье или если это дворцовое, он может отдать это в 30-кратном размере, а если это принадлежит мушкенуму, – он может возместить в 10-кратном размере; если же вору нечем отдавать, то его должно убить.

§ 17. Если человек поймает в степи беглого раба или рабыню и доставит его к господину его, то господин раба должен дать ему 2 сикля серебра.

§ 19. Если он удержит этого раба в своём доме и потом раб будет схвачен в его руках, то этого человека должно убить.

§ 28. Если редум[3] или баирум2 будет уведён в плен, будучи на царской службе, а его сын может нести повинность, то должно отдать ему поле и сад, и он будет нести повинность своего отца.

§ 29. Если сын его малолетен не может нести повинность своего отца, то должно отдать треть поля и сада его матери и мать его вырастит его.

§ 36. Поле, сад и дом редума, баирума или приносящего доход[4] не могут быть отданы за серебро.

§ 37. Если человек купит поле, сад или дом редума, баирума или приносящего доход, то его табличку должно разбить[5], а также он теряет своё серебро. Поле, сад или дом возвращаются их хозяину.

§ 48. Если человек имеет на себе процентный долг, а Адад затопит его поле, или наводнение унесёт жатву, или вследствие засухи в поле не вырастет хлеба, то он может в этом году хлеб своему заимодавцу не возвращать и уничтожить свой документ, также и проценты за этот год он может не отдавать.

§ 53. Если человек поленится укрепить плотину своего поля и, вследствие того, что плотина не была укреплена им, в его плотине произойдёт прорыв, а водой будет затоплена земля общины, то человек, в плотине которого произошёл прорыв, должен возместить хлеб, который он погубил.

§ 54. Если он не может возместить хлеб, то должно отдать его и его движимое имущество за серебро, и это серебро должны разделить между собой люди возделанной земли общины, хлеб которых унесла вода.

§ 115. Если человек имеет за человеком долг хлебом или серебром и будет держать его заложника, а заложник умрёт в доме взявшего в залог по своей судьбе[6], то это не основание для претензии.

§ 116. Если заложник умрёт в доме взявшего в залог от побоев или от дурного обращения, то хозяин заложника[7] должен изобличить своего тамкара; если взятый в залог – сын человека, то должен убить его сына[8], если он [заложник] – раб человека, то [взявший в залог] должен отвесить 1/3 мины серебра, а также теряет всё, данное им в долг.

§ 117. Если человек имеет на себе долг и отдаст за серебро или в долговую кабалу свою жену, своего сына или свою дочь, то они должны служить в доме их покупателя или заимодавца 3 года; на четвёртый должно отпустить их на свободу.

§ 133. Если человек будет уведён в плен и в его доме есть средства для пропитания, то его жена должна … и хранить своё достояние, а в дом другого не должна входить. Если эта женщина не будет хранить своего достояния и войдёт в дом другого, то эту женщину следует изобличить и бросить в воду.

§ 134. Если человек будет уведён в плен и в его доме нет средств для пропитания, то его жена может войти в дом другого; эта женщина не виновна.

§ 135. Если человек будет уведён в плен и в его доме нет средств для пропитания, и поэтому его жена войдёт в дом другого и родит детей, а потом её муж вернётся и достигнет своей общины, то эта женщина должна вернуться к своему первому супругу, дети следуют за их отцами.

§136. Если человек бросит свою общину и убежит и после этого его жена войдёт в дом другого, то если этот человек вернётся и захочет взять свою жену, – так как он возненавидел свою общину и убежал, жена беглеца не должна возвращаться к своему мужу.

§ 165. Если человек подарит своему наследнику, приятному в его глазах, поле, сад и (или) дом и напишет ему документ с печатью, то после того, как отец уйдёт к судьбе, когда братья станут делиться, он должен взять подарок, данный ему отцом, и сверх того, они должны разделить между собой достояние отцовского дома поровну.

§ 168. Если человек вознамерится изгнать своего сына и скажет судьям: «Я изгоняю своего сына», то судьи должны исследовать его дело, и если сын не совершил тяжкого греха, достаточного для лишения его наследства, то отец не может лишить его наследства.

§ 195. Если сын ударит своего отца, то ему должно отрезать пальцы.

§ 196. Если человек повредит глаз кому-либо из людей[9], то должно повредить его глаз.

§ 200. Если человек выбьет зуб человека, равного себе, то должно выбить его зуб.

§ 201. Если он выбьет зуб у мушкенума, то он должен отвесить 1/3 мины серебра.

§ 215. Если врач сделает человеку тяжёлый надрез бронзовым ножом и излечит этого человека или снимет бельмо человека бронзовым ножом и вылечит глаз человека, то он должен получить 10 сиклей серебра.

§ 216. Если больной – кто-либо из мушкенумов, то он должен получить 5 сиклей серебра.

§ 217. Если больной – раб человека, то господин раба должен отдать врачу 2 сикля серебра.

§ 218. Если врач сделает человеку тяжёлый надрез бронзовым ножом и причинит смерть этому человеку или снимет бельмо человека бронзовым ножом и повредит глаз человека, то ему должно отрезать пальцы.

§ 250. Если бык, идя по улице, забодает человека и причинит ему смерть, то это не основание для претензии.

§ 251. Если бык человека бодлив и соседи заявят ему, что он бодлив, а тот не притупит ему рогов и не спутает своего быка, и этот бык забодает сына человека и причинит ему смерть, то он должен отдать ½ мины серебра.

2014-02-24

2014-02-24 11224

11224