Перископ

Перископом называется зрительная труба, предназначенная для наблюдения из укрытий. Специальной характеристикой кроме обычных характеристик телескопических систем является перископичность Lп. Оптическая система перископа (рисунок 71) состоит из головной прямоугольной призмы 1, объектива 2 с коллективом 3, оборачивающей линзовой системы 4 и 5 с параллельным ходом лучей между ее линзами, нижней прямоугольной призмы 6, угловой сетки 7 и окуляра 8.

Поскольку между оборачивающими линзами перископа проходят параллельные пучки лучей, то его перископичность можно сделать переменной за счет изменения расстояния между линзами оборачивающей

Рисунок 71.Перископ.

системы. Это расстояние можно менять в широких пределах не нарушая телескопичности оптической системы и не изменяя ее увеличения. Однако оно не должно превышать некоторой величины, которая зависит от оптической степени допустимого виньетирования, заранее оговоренного.

В зависимости от назначения перископов их перископичность колеблется в широких пределах от 400мм. до 2м. и более. Ручные перископы имеют перископичность от 400мм до 700мм, масса их невелика (до 4кг), увеличение от 1,5 до 4 крат, угловое поле от 100 до 300.

Телескопические системы, позволяющие изменять масштаб изображения, называются системами переменного увеличения. Одновременно с изменением увеличения меняется угловое поле.

Зрительные трубы с переменным увеличением бывают 2 типов:

1) со ступенчатым (скачкообразным) изменением увеличения;

2) с плавным (непрерывным) изменением увеличения, т.е. панкратические трубы.

Скачкообразное изменение увеличения достигается несколькими способами.

1. Смена объективов.

2. Смена окуляров.

3. Смена линз оборачивающей системы.

4. Включение дополнительной телескопической системы, поворачивающейся на 90о или 180о вокруг оси, перпендикулярной ее оптической оси.

5. Перемещение линз оборачивающей системы вдоль оптической оси.

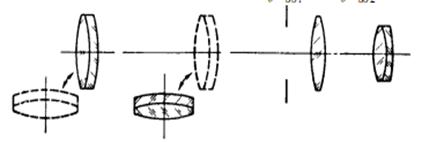

Первый способ (рис.) заключается в том, что в оптическую систему (ОС) попеременно включают объективы с разными фокусными расстояниями. При этом положение плоскостей изображения всех объективов совпадают.

Первый способ (рис.) заключается в том, что в оптическую систему (ОС) попеременно включают объективы с разными фокусными расстояниями. При этом положение плоскостей изображения всех объективов совпадают.

Рисунок 72. Смена объективов.

Обозначим увеличение зрительной трубы с одним из двух сменных объективов через Гт1, а с другим – Гт2. Отношение Гт1/Гт2=К называется кратностью увеличения. Например, если увеличение уменьшить в 2 раза, т.е. Гт2=0,5Гт1 и k=2, то фокусное расстояние сменного объектива меньше в 2 раза, т.е. fоб2′=0,5fоб1′.

При таком способе изменения увеличения угловое поле 2w′ окуляра остается неизменным, так как оно определяется типом выбранного окуляра, но меняется угловое поле объектива, а следовательно всей системы. При возрастании увеличения угловое поле системы уменьшается. Системы со сменными объективами имеют существенную длину и труба получается громоздкой. По этой причине способ смены объективов не распространен.

Наиболее просто осуществляется перемена увеличения путем смены окуляров. В оптическую систему попеременно включаются несколько окуляров с разными фокусными расстояниями. При этом передние фокальные плоскости всех окуляров должны совпадать с плоскостью изображения создаваемого системой до окуляра. Фокусные расстояния сменных окуляров меняются в зависимости от кратности изменения увеличения:

Диапазон возможных фокусных расстояний сменных окуляров ограничивается наименьшим фокусным расстоянием 12-14 мм и наибольшим – 40-50 мм. Использование окуляров с фокусным расстоянием менее 12 мм приводит к очень малому удалению выходного зрачка, а при фокусном расстоянии более 50 мм необходимы значительные диоптрийные перемещения окуляра. При таком способе практически используемый диапазон изменения увеличения не превышает 3-4Х. Во столько же раз изменяется угловое поле системы и диаметр выходного зрачка.

Диапазон возможных фокусных расстояний сменных окуляров ограничивается наименьшим фокусным расстоянием 12-14 мм и наибольшим – 40-50 мм. Использование окуляров с фокусным расстоянием менее 12 мм приводит к очень малому удалению выходного зрачка, а при фокусном расстоянии более 50 мм необходимы значительные диоптрийные перемещения окуляра. При таком способе практически используемый диапазон изменения увеличения не превышает 3-4Х. Во столько же раз изменяется угловое поле системы и диаметр выходного зрачка.

Рисунок 72.

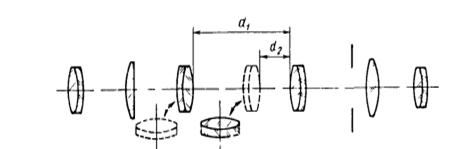

Наличие оборачивающей системы позволяет изменять увеличение путем

смены ее линз. В этом случае при неизменных фокусных расстояниях объектива и

окуляра изменяется линейное увеличение оборачивающей системы, длина трубы

остается неизменной.

Сменной может быть как 1-я так и 2-я линза. Если сменной является 1-я линза, то при малом увеличении согласно выражению эта линза должна иметь большее фокусное расстояние. При этом расстояние между линзами оборачивающей системы уменьшается (d2). При большом увеличении это расстояние увеличивается (d1) так как вводимая линза с меньшим фокусным расстоянием. На рисунке показано такое положение, когда короткофокусная 1-я линза введена в ход лучей, а длиннофокусная выведена из него, что соответствует большему увеличению зрительной трубы. Когда сменной является 2-я линза, то при малом увеличении вводится линза с меньшим фокусным расстоянием и расстояние между линзами увеличивается, а при большом увеличении вводится линза с большим фокусным расстоянием и расстояние d уменьшается.

Сменной может быть как 1-я так и 2-я линза. Если сменной является 1-я линза, то при малом увеличении согласно выражению эта линза должна иметь большее фокусное расстояние. При этом расстояние между линзами оборачивающей системы уменьшается (d2). При большом увеличении это расстояние увеличивается (d1) так как вводимая линза с меньшим фокусным расстоянием. На рисунке показано такое положение, когда короткофокусная 1-я линза введена в ход лучей, а длиннофокусная выведена из него, что соответствует большему увеличению зрительной трубы. Когда сменной является 2-я линза, то при малом увеличении вводится линза с меньшим фокусным расстоянием и расстояние между линзами увеличивается, а при большом увеличении вводится линза с большим фокусным расстоянием и расстояние d уменьшается.

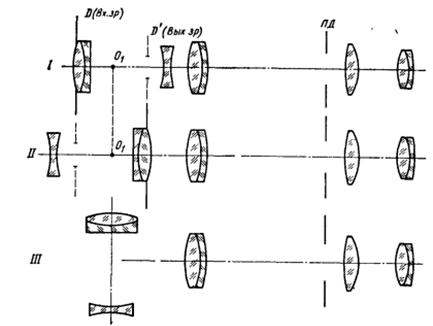

В ряде приборов увеличение изменяют с помощью вращающейся дополнительной телескопической системы. В качестве такой системы используют трубу Галилея, которая может быть установлена перед основной телескопической системой и иметь 3 дискретных положения. Каждое из этих положений соответствует определенному значению увеличения всей системы.

Рисунок 72. Схема изменения с помощью дополнительной

телескопической системы

Если трубу Галилея установить объективом вперед (I), то ее увеличение больше 1, а увеличение всей системы максимальное. При повороте трубы на 1800 (II установка окуляром вперед) увличение становится меньше 1, а увеличение всей системы минимальное.

При повороте трубы Галилея на 900 (III) действие ее исключается. На рис.8.15 изображены все три положения трубы Галилея, работающей совместно с основной телескопической системой, которая для простоты изображена в виде объектива и окуляра. Точка О1 – точка вращения.

Системы со скачкообразным изменением увеличения имеют существенный недостаток: во время смены увеличения наблюдатель теряет из виду предмет наблюдения. Для плавного изменения увеличения применяют панкратические системы.

2014-02-24

2014-02-24 1467

1467