Фотоприемники. В сканерах плоскостного и проекционного типов применяются приборы с зарядовой связью (ПЗС), а в барабанных - фотоэлектронные умножители и фотодиоды. Иногда бывает наоборот.

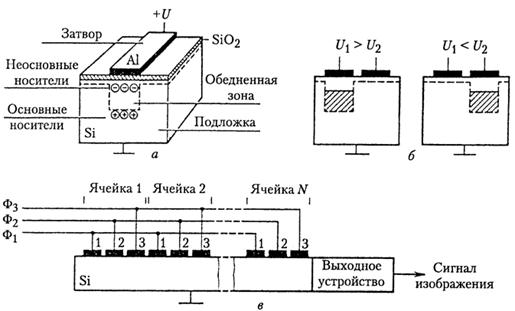

Работа ПЗС основана на свойстве конденсаторов МОП-структуры (металл - оксид - полупроводник) собирать и накапливать пакеты неосновных носителей зарядов в локализованных потенциальных ямах на границе кремний - оксид кремния. Структура МОП-конденсатора приведена на рис. 5.1, а. Монокристаллическая кремниевая подложка, например, дырочного  -типа проводимости покрыта диэлектриком - тонким (-0,1 мкм) слоем оксида. На нем расположен металлический электрод-затвор. При приложении к этому электроду положительного напряжения относительно подложки основные носители (дырки) в слое кремния у границы с оксидом будут отталкиваться от электрода, покидая поверхностный слой. Под электродом образуется потенциальная яма - область, обедненная основными носителями. Глубина этой ямы зависит от напряжения на затворе

-типа проводимости покрыта диэлектриком - тонким (-0,1 мкм) слоем оксида. На нем расположен металлический электрод-затвор. При приложении к этому электроду положительного напряжения относительно подложки основные носители (дырки) в слое кремния у границы с оксидом будут отталкиваться от электрода, покидая поверхностный слой. Под электродом образуется потенциальная яма - область, обедненная основными носителями. Глубина этой ямы зависит от напряжения на затворе  .

.

|

|

|

Рис. 5.1. К пояснению электрической развертки в линейке ПЗС.

Воздействие света приводит к появлению электронно-дырочных пар и накоплению неосновных носителей (электронов) в потенциальной яме. Накопленный заряд пропорционален освещенности и времени накопления. Направленная передача накопленных зарядов в ПЗС от одного МОП-конденсатора к близко расположенному соседнему производится продольным электрическим полем между затворами при подаче на второй затвор более высокого напряжения. Под этим электродом образуется более глубокая потенциальная яма, в которую перетекает зарядовый пакет. Этот процесс иллюстрируется рис. 5.1. б, на котором штриховкой показана степень заполнения потенциальной ямы неосновными носителями, т.е. величина заряда под электродом.

В ПЗС процессы накопления зарядов и их считывание разделены во времени. Развертка производится в промежуток времени, соответствующий обратному ходу. При этом одновременное перемещение зарядов вдоль линейки происходит от первой ячейки слева направо, а сигнал изображения на выходе получается в обратном порядке, начиная с последней ячейки строки. Таким образом, осуществляется самосканирование -передача информации за счет зарядовой связи путем изменения глубины потенциальных ям под электродами МОП-конденсаторов.

Рассматриваемая развертка в направлении строки в сканерах сочетается с механическим перемещением оригинала в перпендикулярном направлении (в направлении кадра). Разработаны линейки, имеющие 8000 ячеек в строке, размер ячейки - 20 мкм. Существуют матричные структуры на ПЗС, создающие сигнал изображения.

|

|

|

Датчики свет-сигнал на ПЗС малогабаритные, потребляют мало энергии, обеспечивают высокую геометрическую точность при сканировании изображений.

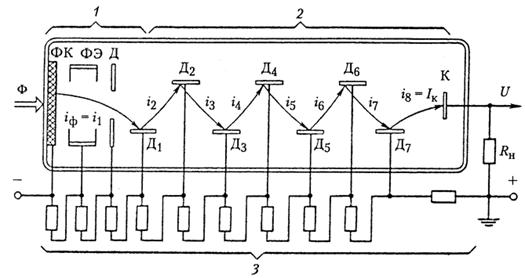

Фотоэлектронные умножители (ФЭУ) и фотодиоды (ФД) являются составной частью анализирующих устройств барабанного типа. Они предназначены для преобразования изменяющегося по величине отраженного от оригинала или прошедшего через него светового потока в электрический сигнал. Фотоэлектронный умножитель состоит из электронно-оптической секции 1 и секции вторично-электронного умножения 2 (рис. 5.2). В электронно-оптической секции осуществляется преобразование светового потока  в фототок

в фототок  на основе внешнего фотоэффекта - эмиссии фотоэлектронов под действием квантов света. Величина

на основе внешнего фотоэффекта - эмиссии фотоэлектронов под действием квантов света. Величина  - интегральная чувствительность фотокатода (А/лм). На внутреннюю поверхность торцевого или бокового окна напыляют тонкую металлическую пленку, практически прозрачную для света и служащую для подачи питания на фотокатод (ФК). Затем на нее наносят светочувствительный слой.

- интегральная чувствительность фотокатода (А/лм). На внутреннюю поверхность торцевого или бокового окна напыляют тонкую металлическую пленку, практически прозрачную для света и служащую для подачи питания на фотокатод (ФК). Затем на нее наносят светочувствительный слой.

Рис. 5.2. Устройство ФЭУ.

Электронно-оптическая секция помимо ФК содержит фокусирующий электрод (ФЭ), диафрагму Д и первый динод Д1 (эмиттер вторичных электронов). Фотоэлектроны покидают ФК под различными углами к его поверхности и с различными скоростями. Электроды ФК, ФЭ. Д и Д1 образуют электростатические линзы, обеспечивающие фокусировку и ускорение фотоэлектронов, направляемых на первый динод Д1. Секция вторично-электронного умножения 2 состоит из нескольких динодов и коллектора К. Между соседними динодами приложены ускоряющие напряжения, снимаемые с делителя 3. Фотоэлектроны, попадая на первый динод Д1, вызывают вторично-электронную эмиссию. Значение коэффициента вторичной эмиссии , зависит от материала и обработки поверхности динода, а также от ускоряющего напряжения. Вторичные электроны попадают на второй динод Д2 Умноженный поток электронов со второго динода поступает на третий и т.д. Перед динодами расположены сетки. С помощью сеток создается электрическое поле, способствующее фокусировке вторичных электронов. Сетки также экранируют секции динодов друг от друга.

, зависит от материала и обработки поверхности динода, а также от ускоряющего напряжения. Вторичные электроны попадают на второй динод Д2 Умноженный поток электронов со второго динода поступает на третий и т.д. Перед динодами расположены сетки. С помощью сеток создается электрическое поле, способствующее фокусировке вторичных электронов. Сетки также экранируют секции динодов друг от друга.

Чувствительность ФЭУ и число каскадов умножения ограничиваются темновым током и шумами.

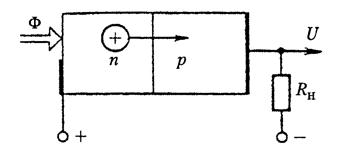

Фотодиоды - полупроводниковые приборы с диффузионным переходом, работа которых основана на внутреннем фотоэффекте. На фотодиод подается запирающее напряжение (обратное смещение). По принципу действия фотодиод аналогичен запертому полупроводниковому диоду, обратный ток которого изменяется под действием светового потока Ф (рис. 5.3). Применяются кремниевые фотодиоды, имеющие квантовый выход около 75% и примерно равномерную спектральную чувствительность в диапазоне 400-1100 нм. Световая характеристика мало зависит от приложенного напряжения и линейна. Рабочее напряжение около 20 В, темновой ток 1-2 мкА, интегральная чувствительность 3 мА/лм. Кремниевые фотодиоды обладают малой инерционностью, не зависящей от светового потока.

Рис. 5.3. Схема действия фотодиода

Методика расчета мощности источника света сканера основывается на фотоэлектрическом действии излучения на фотоприемник в процессе считывания изображения и преобразования светового сигнала в электрический.

При определении мощности источника излучения необходимо учитывать и параметры оптической системы, которые характеризуют световые потери на отражение на преломляющих поверхностях, на поглощение и рассеяние внутри массы стекла.

По своему назначению устройства анализа изображений (сканеры) можно разделить на два типа: черно-белые и цветные сканеры соответственно для считывания и преобразования информации только о черно-белых и о цветных изображениях (в том числе и черно-белых) в цифровую или электронную форму.

|

|

|

В сканерах первого типа в качестве источника света применяются лазеры и лампы накаливания непрерывного действия, в сканерах второго типа - только лампы накаливания, так как они обладают широким спектром излучения, что важно для анализа цветного изображения.

2014-02-09

2014-02-09 2550

2550