Рис.2 Иммерсионный оптический литограф (степпер-сканер) Twinscan 1250

Годовой товарооборот мировой электронной индустрии составляет примерно 200 млрд. долл. при среднем годовом приросте свыше 15%. Эта тенденция прослеживается более 30 лет и будет сохраняться еще несколько десятилетий. Достаточно сказать, что в денежном эквиваленте объем производства электроники выше, чем объем нефтедобычи странами ОПЕК. Развитые страны ежегодно инвестируют в электронику от 20 млрд. долл. (США, Япония) до 5 млрд. долл. (Южная Корея). Такие государства, как Китай, Тайвань, Сингапур, Малайзия ежегодно инвестируют в электронику до 2 млрд. долл. Еще в 2004 году общий объем инвестиций в мире в полупроводниковую промышленность достиг 65 млрд. долл., причем 87% из них пошло на развертывание новых производств. В России годовые объемы бюджетных ассигнований в электронику не превышают 50 млн. долл. Осознавая актуальность проблемы, в ближайшее время руководство страны должно рассмотреть и утвердить стратегию развития радиоэлектронного комплекса России. Об основных направлениях этого важнейшего документа — статья начальника Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома Ю.И.Борисова.

|

|

|

Зачем России своя электроника

России жизненно необходимо производить изделия микроэлектроники. Те, кто полагают, что можно воспользоваться мировыми достижениями и просто закупать импортные изделия микроэлектроники, заблуждаются по двум основным причинам.

Во-первых, никто нам не продавал, не продает, и не будет продавать новейшие изделия микроэлектроники специального исполнения, предназначенные для военной техники. Во-вторых, микроэлектроника достигла такого уровня сложности, что современные сверхбольшие интегральные схемы СБИС становятся узкоспециализированными и системоориентированными. Поэтому их применение возможно, только если создавать точные аналоги той аппаратуры и систем, для которых эти СБИС изначально предназначались. То есть наши проектировщики должны будут идти по пути воспроизводства зарубежных разработок. Этот пагубный путь при производстве электронной компонентной базы (ЭКБ) мы уже проходили.

Следовательно, если мы хотим создавать передовую военную технику и обеспечить технологическую независимость и информационную безопасность всех наших электронных систем, в том числе и гражданских, ключевые изделия микроэлектроники необходимо проектировать и производить в России.

Однако парадокс ситуации в том, что микроэлектроника, будучи во всем мире одной из наиболее рентабельных отраслей, в нашей стране не развивается самостоятельно на базе рыночных отношений. Причина этого явления становится очевидной, если вспомнить, что производство изделий микроэлектроники требует очень больших начальных капиталовложений. Например, стоимость современной микроэлектронной фабрики превышает 2 млрд. долл. а срок ее окупаемости составляет около трех лет. Сбыт продукции связан с серьезной конкуренцией на внешнем и внутреннем рынках. Кроме того, в России производство радиоэлектронной аппаратуры не развито в той мере, чтобы оно стимулировало отечественных производителей ЭКБ. Электронная же промышленность является базовой отраслью, но она не выпускает конечной продукции. Потребность в продукции электроники определяется развитием всей инфраструктуры высокотехнологичных отраслей, опирающихся на использование электроники.

Поэтому без государственной поддержки финансами и гарантированными рынками сбыта развитие микроэлектроники невозможно. Такая поддержка оправданна, поскольку отечественная электроника сохранила высокий научный потенциал, а экономика страны позволяет выделить необходимые средства на развитие этой базовой отрасли.

Следовательно, развитие микроэлектроники в России необходимо и возможно, но только при государственной финансовой и организационной поддержке. При этом оказываются взаимосвязанными две задачи. Во-первых, для развития микроэлектроники необходим гарантированный государственный заказ на разработку и выпуск микросхем для электронных документов, информационных систем органов государственной власти, навигационной аппаратуры, промышленной электроники, военной и специальной техники, а также государственная поддержка при решении этих задач. С другой стороны, ко всем перечисленным электронным системам предъявляются повышенные требования информационной безопасности, поэтому в них допустимо применение только отечественной ЭКБ.

Вот почему необходимо создание и развитие прочного технологического и производственного базиса для выпуска современной отечественной ЭКБ, технический уровень которой определяет способность государства решать задачи технологической, информационной и экономической безопасности. Не имея возможности проектировать и производить современную ЭКБ, Россия в ближайшее время может утратить потенциал в обеспечении обороны страны, потерять свои позиции в экспорте оружия, останется без разработок и производства аппаратуры систем безопасности, борьбы с терроризмом. В результате наша страна в ещё большей степени отстанет от мирового технологического уровня в ведущих отраслях промышленности и обеспечения жизнедеятельности общества.

|

|

|

Роль электроники в мировой сфере производства и потребления

Структура мировой системы производства и потребления в сфере высоких технологий основана на технологической цепочке, базирующейся на разработке и производстве ЭКБ. В основе этой технологической цепочки лежит специальное технологическое оборудование, а также электронные материалы и структуры. Мировой рынок оборудования и материалов в 2005 году оценивается более чем в 50 млрд. долл. Действующие во всем мире мощности микроэлектронного производства в 2005 году создали ЭКБ, оцениваемую уже в 300 млрд. долл. На основе этой электронной базы произведена электронная продукция общей стоимостью более 6 трлн. долл., причем только в информационной и телекоммуникационной отраслях – на 1 трлн долл. В мировой экономике этот технологический процесс глубоко интегрирован и специализирован по географическим регионам и техническим направлениям (табл.1).

Мощные мировые производители ЭКБ, электронной аппаратуры и электронных услуг, такие как Intel, IBM, Samsung, Hitachi, NEC, Microsoft поделили сферы влияния и определяют политику в области производства и потребления продукции электроники. США традиционно специализируются на создании сложнофункциональной ЭКБ, а Юго-Восточному региону отведена роль производителя массовой продукции на базе развитой сети кремниевых фабрик.

Кремниевые фабрики Юго-Восточной Азии за счет низкой заработной платы и освоенных технологий высокого уровня не только выпускают на мировой рынок конкурентоспособную продукцию, но и обеспечивают развитие экономики всех государств, участвующих в этой мировой системе разделения труда.

Мировой рынок электроники достаточно специализирован. Наиболее динамичной категорией является МОП-память, которая составляет и будет составлять более 25% всего выпуска микроэлектронной продукции. Помимо характеристик потребности и объемов, очень важен показатель стабильности рынка. Анализ рынка интегральных микросхем показывает, что до 2010 года данный его сегмент будет достаточно стабилен (рис.1). Ожидаемые изменения в 2006–2007 гг. не будут носить кризисный характер.

|

|

|

Состояние и перспективы развития отечественной электроники

Структура продаж электроники в России демонстрирует, что реальный рынок пока не достигает потенциального объема продаж в 20 млрд. долл./год (рис.2), а в объёмах продаж ЭКБ продукция собственного производства составляет 30 %. Последнее обусловлено низкими уровнями освоенных технологий и, как следствие, недостаточной конкурентоспособностью.

Отсутствие ярко выраженных внутренних потребителей ЭКБ и их ориентация на импортную элементную базу делают задачу развития российской электроники весьма специфической, поскольку приходится ориентироваться на потребителей, не имеющих масштабных задач, в том числе национального уровня.

Современная промышленность радиоэлектронного комплекса России демонстрирует достаточно высокие темпы роста. Однако развитие производства микроэлектронной ЭКБ уступает средним темпам развития всей отрасли, что свидетельствует о недостаточном внимании в стране к этому важному направлению техники и неминуемо ведет к ещё большему технологическому отставанию.

К сожалению, Россия своевременно не включилась в мировую систему развития микроэлектроники, а технологический кризис 90-х годов, когда практически была прервана система государственной поддержки электронной промышленности, негативным образом сказался на уровне развития производства электронной техники.

Сегодня Россия по удельному производству электроники (в расчете на душу населения) отстает от США в 90 раз, Японии в 80 раз, Европы в 40 раз (рис.3). На внутреннем рынке России в 2004 году было продано электроники меньше, чем в отдельно взятых Польше, Венгрии и Мексике, по этому показателю мы занимаем 30-е место в мире из 52 стран со значимыми объёмами потребления.

Вопросы производства и потребления электроники стали в современном мире задачей номер один в государственной политике. Значительную роль на мировом рынке начинает играть Китай благодаря реализации целенаправленной политики страны по освоению современных технологий микроэлектроники.

Технологический кризис 90-х годов привел к довольно сильному технологическому отставанию России в микроэлектронике как важнейшей отрасли электроники. Известно, что уровень технологии микроэлектроники определяется возможностью реализации минимального топологического размера элемента (транзистора). Чем меньше этот размер, тем быстрее работает интегральная схема, тем сложнее и разнообразнее функции, которые может выполнять система в составе одного кристалла, тем больше СБИС можно получить при обработке одной пластины. Но это только техническая сторона вопроса, а экономическая выгода ещё выше. Рост интеграции функций в рамках одной СБИС резко снижает число сборочных операций при выпуске аппаратуры, уменьшает её массогабаритные характеристики и потребляемую энергию, повышает надежность и долговечность. В ближайшем будущем большинство видов аппаратуры и систем начнут выпускать в "однокристальном" варианте, когда все функциональные возможности будут реализованы на этапе производства ЭКБ.

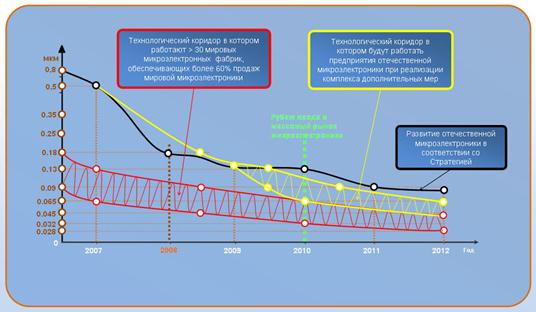

Таким образом, не имея собственной высокоинтегрированной и сложнофункциональной ЭКБ, мы проиграем не только технически, но и экономически, так как наша аппаратура и системы станут неконкурентоспособными как на внешнем, так и на внутреннем рынках. И если за рубежом уже достигли топологического уровня 90–65 нм, то в России лишь осваиваются изделия микроэлектроники с топологией 0,35–0,8 мкм (рис.4).

|

|

|

Стратегия развития электронной промышленности на ближайшие годы

Управлением радиоэлектронной промышленности и систем управления ФАП России подготовлен документ "Стратегия развития электронной промышленности России на ближайшие годы" (Стратегия). Под стратегией развития электронной промышленности в этом документе понимается взаимоувязанная по целям, задачам, срокам реализации, финансовому обеспечению и государственной поддержке совокупность федеральных целевых, отраслевых и межотраслевых программ, инвестиционных проектов и комплексов внепрограммных мероприятий технологического, экономического, организационного, законодательного, социального и экологического обеспечения решения проблемы динамичного развития систем разработки и производства современной электронной компонентной базы для выполнения задач обеспечения национальной безопасности и экономического подъема всей отечественной промышленности. Реализация такой стратегии должна обеспечить создание современных электронных изделий, средств и систем для модернизации действующего и создания современного технологического базиса развития приборо- и аппаратостроения; модернизации систем управления и коммуникаций; совершенствования систем транспорта и энергетики, энергосберегающих технологий; повышения уровня автоматизации производств; освоения новых методов обучения и медицинского обслуживания; и, наконец, совершенствования специальной техники и вооружений.

Стратегия исходит из реалий нынешней экономической и технологической ситуаций в России, опирается на действующий научно-технический потенциал и законодательную базу, ставит задачи с учетом их приоритета и стратегической государственной важности. В соответствии со Стратегией, важнейшие задачи, которые необходимо решить, это:

· существенное увеличение объёма продаж отечественной ЭКБ на внутреннем и внешнем рынках;

· развитие высокотехнологичных отраслей за счет создания производственно-технологического базиса нового уровня для разработки и выпуска современной электронной компонентной базы;

· реализация заданных параметров вооружения и военной техники.

Необходимость создания Стратегии продиктована отсутствием целенаправленной государственной научно-технической политики, непродуманными институционально-структурными преобразованиями в электронной промышленности России за последние 10 лет, пассивностью и неподготовленностью государства к реформированию отрасли и обеспечению её развития в условиях действия рыночных механизмов хозяйствования.

Исходя из изложенного, вытекают основные задачи Стратегии:

· реформирование структуры электронной промышленности, оптимизация методов и механизмов государственного управления и государственно-частного партнерства;

· модернизация и развитие электронных производств отраслей;

· развитие сети межотраслевых и отраслевых центров проектирования микроэлектронных компонентов и систем на кристалле;

· развитие разработок и производства радиационно-стойкой ЭКБ, твердотельной СВЧ-электроники и микросистемотехники;

· принятие мер по существенному расширению внутреннего рынка;

· внесение предложений по изменению существующего законодательства, обеспечивающих реализацию мероприятий данной Стратегии.

К числу наиболее заинтересованных потребителей ЭКБ отечественного производства, несомненно, следует отнести разработчиков и производителей высокотехнологичных отраслей промышленности. Среди потенциальных массовых потребителей ЭКБ для аппаратуры гражданского назначения первые места в ближайшее время будут занимать:

· аппаратура цифрового теле- и радиовещания;

· средства радиочастотной идентификации и системы безопасности;

· навигационная аппаратура пользователей;

· медицинская и научная аппаратура, электроника для сельского хозяйства, жилья, средств обучения;

· автомобильная, бытовая электроника, промышленная электроника, энергетическое оборудование и т.д.

Пути выхода из кризиса

Сегодняшнее состояние отрасли следует квалифицировать как начальный период выхода из кризиса. Единственная возможность преодолеть системный кризис отечественной электроники связана с принятием государством продуманной и взвешенной протекционистской политики в решении структурных и технологических проблем отрасли. Результативность преодоления кризиса будет определяться правильно установленными отношениями между государством и бизнесом на принципах государственно-частного партнерства. Основой планирования и реализации намеченных мероприятий должен стать программно-целевой подход.

Правительства передовых государств не только инициируют и поддерживают проведение государственных программ по развитию передовых технологий в интересах обеспечения военной и технологической безопасности, но и напрямую финансируют создание новых производств, оказывают финансовые и законодательные преференции при освоении новых уровней технологии.

Нами взят курс на ускоренное освоение микроэлектронных технологий нового поколения и создание межотраслевой вертикально интегрированной системы сквозного проектирования СБИС и аппаратуры (рис.5). Для решения этой основополагающей задачи развития электроники в России будет создано и модернизировано более 15 ключевых производств ЭКБ, реализована сеть из 40–50 центров проектирования СБИС типа "система на кристалле" и создан межотраслевой центр фотошаблонов. Производственную базу микроэлектроники (кремниевые фабрики) предполагается создавать как имеющие национальное значение инвестиционные проекты, финансируемые из средств Инвестиционного фонда Российской Федерации. В результате Россия сможет включиться в мировую систему разделения труда. Одновременно решится задача обеспечения разработок аппаратуры и систем стратегического значения современной отечественной ЭКБ.

В целом реализация комплекса взаимоувязанных целевых программ, подпрограмм, инвестиционных проектов и внепрограммных мероприятий, составляющих основу предложенной Стратегии, позволит восстановить научно-технический и производственно-технологический потенциал микроэлектроники и электронной отрасли в целом и вывести ее на современный мировой уровень.

Ожидается, что в 2011 году объем реализации продукции электронной промышленности составит не менее 70 млрд. руб. в год, а технологический уровень изделий в серийном производстве будет соответствовать 0,13–0,09 мкм. Это обеспечит потребности страны, в том числе с точки зрения создания стратегически важной аппаратуры и систем. Также должна резко уменьшиться доля импортной ЭКБ в общем объеме закупок ЭКБ предприятиями радиоэлектронного комплекса, т.е. существующее соотношение 65:35 в пользу импортной ЭКБ сменится на 70:30 в пользу отечественной ЭКБ.

Модернизация ключевых производств электронной техники и оптимизация структуры отрасли на основе государственно-частного партнерства с одновременным созданием рыночной инфраструктуры должны существенно улучшить экономическое положение предприятий и повысить рентабельность выпускаемой продукции. С учетом высокого потенциального уровня отечественной электронной науки можно ожидать существенного развития международного научно-технического сотрудничества и прорыва в области новых технологий, в том числе в нанотехнологиях в электронике, в биоэлектронике и биочипах и т.д. Все это повысит конкурентную среду микроэлектронной и электронной техники как на внутреннем, так и на внешнем рынке, и значительно укрепит обороноспособность и безопасность России.

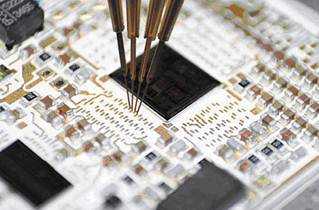

Сегодняшний уровень развития технологического оборудования, применяемого в

производстве электронной компонентной базы, может быть проиллюстрирован Рис.2, на

котором показаны возможности современного степпер-сканера Twinscan 1250 фирмы

ASML (Нидерланды) [3]. Эта установка соответствует уровню разработок пятилетней

давности. Она способна производить литографию по полупроводниковым пластинам с

размером элемента рисунка 50 нм и со скоростью 100 пластин (диаметром 300 мм) в час.

При этом точность размеров рисунка составляет ±10 нм по всей пластине. В качестве

сравнения: это соответствует ситуации, если бы за одну минуту(!) вся территория

Нидерландов была покрыта рисунком с размером элемента 5 см с точностью ±1 см по

всей площади рисунка (то есть, при формировании этого воображаемого рисунка от края

и до края Голландии может «набежать ошибка» в 1 см!).

2014-02-09

2014-02-09 951

951