Турбомолекулярные вакуумные насосы (ТМН), относящиеся к кинетическим вакуумным насосам (вакуумным турбонасосам), широко используют для откачивания газов в области давлений всасывания вплоть до 10-8…10-10 Па из различных объектов, используемых в электротехнической, электронной, атомной, авиационной, химической и других отраслях промышленности.

Насосы обладают следующими достоинствами: не «загрязняют» откачиваемый объем парами углеводородов или другими рабочими телами в сравнении с другими высоковакуумными насосами, например диффузионными, с распылением титана; имеют быстроту действия, мало изменяющуюся при откачивании газов и паров с различной молекулярной массой; просты в обслуживании, надежны и в работе; стойки к прорыву атмосферного воздуха.

Турбомолекулярные насосы применяют в установках напыления металлов, масс-спектрометрии, ускорителях элементарных частиц, установках для имитации космических условий и др.

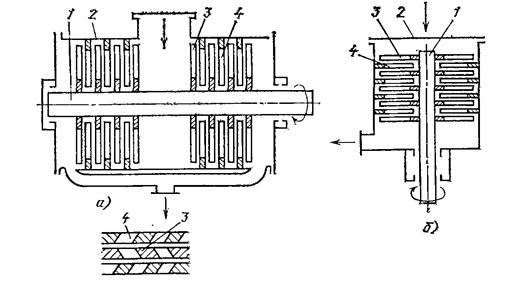

Конструктивная схема двухпоточного насоса, предложенного Бсккером, представлена на рис. 9.19, а. В корпусе 2 с установленными в нем неподвижными статорными дисками 4 вращается ротор 1, представляющий собой вал с расположенными на нем рабочими колесами 3, которые выполнены в виде дисков с выфрезерованными косыми радиальными пазами или в виде лопаточных колес; их лопатки установлены под определенным углом к торцовой поверхности втулки. Когда рабочие колеса выполнены в виде дисков с прорезями, в статор них колесах такой же формы прорези выполняют зеркально по отношению к прорезям роторных колес. Если рабочие колеса имеют лопатки, то и статорные колеса выполняют с лопатками, обычно с тем же углом установки, но зеркально отраженными по отношению к углу установки лопаток рабочего колеса. Для удобства монтажа статорные колеса разрезают по диаметру.

|

|

|

Рисунок 9.19 – Конструктивные схемы турбомолекулярного вакуумного насоса

Ротор насоса устанавливают на подшипниках качения. Всасывающий патрубок выполнен в средней части корпуса. Нагнетательные полости, расположенные по торцам корпуса насоса, объединены общим, патрубком, к которому подсоединен форвакуумный насос.

Наибольшее распространение получили однопоточные насосы (см. рис. 9.18, б), отличающиеся, как правило, меньшим сопротивлением на всасывании. Насос приводится в движение от электродвигателя, ротор которого обычно расположен на валу насоса. В насосе допускаются сравнительно большие осевые и радиальные зазоры (до 1,0... 2,5 мм) в зависимости от размеров рабочих колес.

Масс-спектрометрические измерения парциальных давлений в откачиваемом объеме и экспериментальные данные турбомолекулярных насосов при стендовых испытаниях и в реальных условиях их работы на откачных постах свидетельствуют об их высоких эксплуатационных характеристиках и, в частности, об обеспечении ими безмасляного откачивания. При эксплуатации этого насоса ТМН, особенно при его остановке и последующем пуске, необходимо для обеспечения чистоты вакуума соблюдать некоторые меры предосторожности, заключающиеся в предотвращении проникновения паров углеводородов через остановленный насос в откачиваемый объем. Проникновение паров масла из форвакуумного насоса часто удается предотвратить напуском во всасывающую полость насоса осушенного воздуха. При пуске, через несколько минут после включения, когда вращающийся ротор насоса преграждает возможное проникновение паров углеводородов во всасывающую полость насоса, открывается клапан, установленный на трубопроводе, соединяющем форвакуумный насос с ТМН. После достижения номинальной частоты вращения ротора ТМН всасывающая полость насоса соединяется с откачиваемой полостью.

|

|

|

2014-02-09

2014-02-09 1699

1699