ОРИЕНТИР - неподвижный предмет на местности или элемент рельефа, дающий возможность определять местоположение судна.

ОРИЕНТИР НАВИГАЦИОННЫЙ - хорошо видимый предмет или элемент рельефа местности либо их координаты, используемые для определения места судна и его ориентирования.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ - определение места судна на водном пути относительно предметов на местности, ее рельефа и сторон горизонта. О. проводится визуально с использованием компаса и навигационной карты по местным приметам, отличительным глубинам, световым и звуковым сигналам.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ И ИСКУССТВЕННЫМ ОРИЕНТИРАМ - определение местоположения судна по отдельным деревьям, группам деревьев, плечам Яров, рынкам гор, приметным кустарникам, осередкам, приверхам и ухвостьям островов, устьям притоков, населенным пунктам, отдельным зданиям, сооружениям, постройкам, высоким трубам промышленных предприятии, мостам, мачтам и т.д. Запоминая расположение судового хода относительно примет, места поворотов, неправильные течения, ширину судового хода и глубины, выбирают направление движения.

Общее правило при использовании примет - их взаимозаменяемость. Нужно запоминать приметы в их взаимосвязи, чтобы проверить курс судна по многим приметам, не полагаясь всецело на одну из них. Необходимо уметь свободно ориентироваться по приметам не только днем, но и ночью. Для этой цели нужно запоминать очертания и силуэты примет, чтобы ночью безошибочно определять их и не путать одну с другой. При пользовании приметами следует учитывать основные положения гидрологии. Во время весеннего половодья использование примет становится особенно необходимым. Большие площади долины реки и яры в это время заливаются водой. Часть примет скрыта под водой, а у других видны только верхушки. Поэтому для безошибочного ориентирования необходимо (дополнительно к оставшимся меженним) помнить весенние приметы. При плавании следует изучать ориентиры, делать зарисовки и пометки на навигационной карте. Искусство судоводителя заключается в хорошем знании всех примет, умелом использовании ориентиров в сочетании с навигационными знаками.

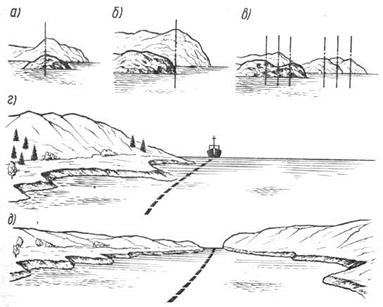

ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ ПРИМЕТАМ -использование береговых объектов для определения места судна, выбора его курса, направления движения, маневра и т.д. Приметы могут использоваться как створы, точки начала поворота на новый курс, уменьшения скорости и др. Ориентирами являются береговые возвышения, ложбины высоких берегов, острова, мысы и др. (рис.5).

Рис.5.Береговые естественные створы:

а — две возвышенности; б — возвышенность и мыс; в — береговые возвышенности, образующие створы щелевого типа; г — два близко расположенных мыса; д — просвет между двумя берегами

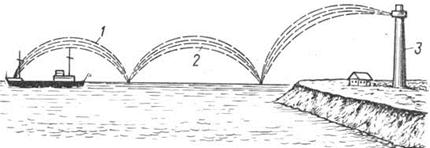

ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО ЗВУКОВЫМ СИГНАЛАМ - ориентирование при плавании в тумане, при подходе к участкам с крутым поворотом русла, определении места судна, предупреждении других плавучих средств. Звук распространяется от источника сферическими волнами, следующими одна за другой во все стороны (рис.6). Отдельно взятое направление распространения звуковой волны называют звуковым лучом. В однородной воздушной среде при отсутствии ветра звуковые волны распространяются во все стороны с одинаковой скоростью, звуковые лучи при этом прямолинейны. В реальных условиях такое распространение звука наблюдается редко. На крупных водоемах самая лучшая слышимость звука бывает ночью в тихую погоду и при отсутствии осадков и тумана.

Рис.6.Схема распространения воздушной звуковой волны:

1 — звуковая волна; 2 — зона молчания; 3 — маяк

Воздух атмосферы не бывает однородным и имеет (особенно в слоях, прилегающих к земле) разные температуру и плотность. В связи с этим звуковые волны распространяются неравномерно, что приводит к преломлению звуковых лучей, а иногда к образованию беззвуковых зон, звуковой тени или отражению звука (эху). Беэзвуковые зоны создаются при убывании температуры с увеличением высоты. Расстояние от источника звука до зоны молчания зависит от степени убывания температуры и от высоты источника над уровнем воды. Например, при высоте источника над уровнем воды 1 м и падении температуры на 0,8 °С на 100-метровой высоте расстояние до зоны молчания составит 370 м, а при падении температуры на 1 °С - 330 м. Такое явление чаще бывает днем при тихой погоде с небольшой облачностью. При возрастании температуры воздуха и высоты звуковые лучи распространяются по траектории, выпуклость которой направлена вверх, поэтому звуковая тень не создается и слышимость лучше. Это обычно бывает ночью и утром.

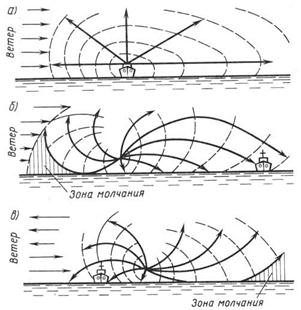

Таким образом, неправильное и непрямолинейное распространение воздушной звуковой волны создает зоны молчания (рис.7), в которых на судне не слышно звукового сигнала, хотя оно находится близко от источника. Поэтому иногда вблизи источника звука звук не слышен, по мере удаления от него сила звука постепенно ослабевает, совсем прекращается, через некоторое время с увеличением расстояния звук вновь слышен, затем опять пропадает. Это явление по мере удаления от источника звука может повторяться несколько раз. Ветер ускоряет или замедляет распространение звука в зависимости от их взаимного направления.

При плавании, особенно в тумане или ночью, следует учитывать все обстоятельства, могущие искажать распространение звука. Полностью полагаться при движении в тумане на звуковые сигналы нельзя, так как их слышимость меняется и зависит от густоты тумана, размера водяных капель, высоты тона звуковых сигналов и ветра. В крупнокапельном тумане лучшую звуковую проходимость имеют сигналы низкого тона, в мелкокапельном густом тумане - сигналы высокого тона. Поэтому для лучшей слышимости судовые гудки иногда комбинируют из звуковых свистков высокой и низкой частот.

Рис.7.Схемы влияния ветра на распространение звука:

а — ветер с высотой не меняется; S — ветер с высотой усиливается; а — ветер ослабевает, затем меняется на обратный и усиливается

Дальность слышимости сигналов зависит не только от температуры и влажности воздуха, направления ветра, но также от расположения наблюдателя. При звуке, идущем с наветренной стороны, он будет раньше услышан наблюдателем, находящимся ближе к воде. Если звук идет с подветренной стороны, то он будет услышан раньше наблюдателем, находящимся выше. Сила звуковых сигналов встречных судов бывает настолько слабой, что может быть не слышна из-за шума на собственном судне даже на близком расстоянии и особенно в поворотах реки. Поэтому при ухудшении видимости судоводитель должен устранить по возможности все шумы на судне, которые мешали бы восприятию звуков, исходящих от других судов или береговых средств навигационного оборудования водного пути.

В некоторых случаях сигнал может быть воспринят в виде эха, которое приходит к судну с другой стороны от источника звука. Такое явление бывает в густом тумане, у высоких берегов и др. Если на пути распространения звука встречаются препятствия в виде мысов, островов я т.д., то звук ослабевает. Поэтому туманная звуковая сигнализация может служить только средством предупреждения об опасности, но не средством определения по ней места судна во время тумана или плохой видимости.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПРИ МАЛОЙ ИЗУЧЕННОСТИ СУДОВОГО ХОДА И ПЛОХОЙ ВИДИМОСТИ - способы ориентирования, выработанные практикой судовождения, основными из которых являются следующие. По глубинам можно ориентироваться, имея эхолот или специальный шест с делениями, называемый наметкой, или футштоком. Если глубины постоянны, то это показывает, что судно идет по судовому ходу или около него. Уменьшение глубин говорит о том, что судно вышло за кромку судового хода.

По характеру грунта дна ориентируются следующим образом. Если под наметкой при промере глубин чувствуется рыхлый песок, то судно находится на участке с быстрым течением, обычно около судового хода, где происходит движение донных наносов. Если под наметкой чувствуется ил, то вероятнее, что судно находится вдалеке от судового хода на слабом течении, где выпадают особенно мелкие наносы. Если под наметкой чувствуется плотно слежавшийся песок, то судно, по-видимому, зашло в тиховод, где слабое течение. Если наметка встречает камни, то судно находится на каменистом отложении, поэтому надо остановиться, определить местоположение судна и изменить его курс для выхода на судовой ход.

По шуму движителя и вибрации корпуса также можно судить о положении судна. Долговременное плавание приучает слух к характерному для данного судна шуму от работы движителей. Изменения в их работе сразу обращают на себя внимание. На мелких местах движители вращаются учащеннее, чем на глубоких. Поэтому при выходе на мелкое место такт работы движителей меняется. При выходе на мелкое место корпуса некоторых судов начинают вибрировать, а палубы - совершать заметные на глаз волнообразные движения. В помещениях корпуса судна, особенно в корме, слышен характерный шум от удара о днище песка и гальки, поднятых движителем.

По судовой волне можно судить о выходе судка на мелкое место. Движущееся судно раздвигает корпусом воду, за его кормой образуется впадина, которую старается заполнить вода. Поэтому за судном постоянно идет волна, в судоводительской практике называемая придонной. При выходе судна на мелкое место придонная волна становится выше и шум от нее больше. Кроме того, о выходе судна на мелкое место сигнализирует исчезновение у носа „усов" - расходящихся носовых волн. Заструги и косы (см. также Наносы) могут помочь ориентировке. За идущим судном остаются расходящиеся волны, которые, взбегая на подводные отмели, косы и заструги, образуют крутые волны с гребнями, ясно обозначая этим подводные препятствия. По обозначившимся отмелям можно судить о правильности курса судна и внести в него поправки при повторном движении по этому участку.

По следу иногда судят о правильности курса судна. При движении одиночного самоходного судна или толкаемого состава за кормой остается лентообразный след волн, который хорошо заметен, в виде светлой полосы, тянущейся до горизонта. Если судно идет по судовому ходу прямолинейным курсом, то след остается ровным продолжительное время; при криволинейном курсе он сильно искривляется и быстро исчезает.

По урезу и заплеску, цвету воды и плывущим предметам можно судить об изменениях уровня воды. Если отлогий заплеск примыкает к урезу и заметно сливается с водой, то обычно идет убыль воды или положение уровня не меняется. Если заплеск обрывист и подмывается, то происходит прибыль воды. Во время прибыли вода обычно становится более мутной из-за поступления в нее большого объема наносов. На подъеме паводка поверхность воды в реке приобретает выпуклую форму, поэтому плывущие по реке хворост, бревна и другие предметы тяготеют к берегам. В период спада паводка поверхность воды в реке вогнутая, поэтому в это время предметы плывут посередине реки.

При плавании для ориентирования приходится нередко определять глубины и препятствия по виду поверхности воды. Умение делать это приобретается в результате практического опыта, но существуют и общие рекомендации.

Глубокие места могут быть выделены следующим образом. На поверхности реки рельеф дна отражается своеобразным рисунком и цветом. Вид поверхности зависит от слоя воды, скорости и направления течения, особенности рельефа дна, освещения, ветра и колебания уровней воды. Днем при тихой погоде поверхность воды над глубокими местами имеет более темный и волнистый вид по сравнению с видом над мелкими местами, где из-за ослабленного течения поверхность воды более ровная и светлая. При очень тихой погоде по этому признаку судить о глубинах трудно, так как вся поверхность выглядит ровно. При сильном ветре поверхность воды бывает темной, покрытой волнами, поэтому по цвету воды судить о глубинах становится невозможно. В ночное время глубокие места имеют более темный вид по сравнению с мелкими, имеющими беловатый оттенок.

Стрежень на реках с быстрым течением и на глубоких местах с темной поверхностью воды обозначается светлой разрозненной полосой. Обычно на глубоких местах на поверхности воды в тихую погоду хорошо заметны водовороты в виде больших кругов, подобных кругам, образующимся при закипании воды. На реках с тихим течением стрежень не имеет ясно выраженных примет.

Мелкие места имеют следующие особенности. У рек с быстрым течением на мелких местах вода бурлит, переливаясь через гребни, образуя буруны и сбои течения. У рек с тихим течением на мелких местах вода обычно имеет гладкую поверхность. В тихую погоду на мелком месте вода светлая. При расположении отмели против Солнца поверхность воды приобретает зеркальный блеск. Воронки водоворотов на мелких местах по сравнению с глубокими имеют малые размеры. Когда отмели и косы песчаные, вода на них при волнении приобретает желтоватый оттенок. Размеры волн на мелководных участках значительно меньше, чем на глубоких. На крупных и неглубоких отмелях при волнении создается толчея и крупные волны имеют белые гребни.

Граница между глубоким и мелким местом обозначается волнистой полосой темного цвета - рубцом. При сильном волнении по рубцу четко определяют мелкие участки русла. На рубце волна крупная, неровная, с белыми гребнями и всплесками. Особенно ясно рубец выражен с наветренной стороны мелководья. В тех случаях, когда коса вытянута вдоль течения, при волнении рубец может не возникнуть, и она будет незаметна. Если коса расположена под большим углом к стрежню, то при волнении над ней создается большой рубец, укрупнению волн способствует течение, встречающее преграду. В лунные ночи подвалья, косы или заструги заметны издали по цвету поверхности воды: мелкое место имеет беловатый блеск на фоне глубокого темного места. При некоторых особенностях освещения поверхность воды над отмелями (по сравнению с глубокими местами) приобретает более темный оттенок, иногда с обозначением контура светлой узкой полосой.

Тиховоды можно определить по светлой и гладкой поверхности воды и полоске пены, образующейся на границе быстрого и тихого течений. Упереката поверхность воды на корыте постепенно сглаживается до самого подвалья. За подвальем, где глубины увеличиваются, поверхность воды вновь становится волнистой. В сильный ветер подвалье четко выражено характерным рубцом, состоящим из больших и крутых волн. Если под подвальем течение очень слабое, то образуется толчея. На майданах (см. также Течение воды в реке) поверхность воды неровная, с характерными мелкими и крутыми волнами, с возникающими и исчезающими воронками воды небольших размеров. Цвет поверхности воды темный. У суводей вода имеет заметное вращательное движение, причем поверхность суводи как бы вспучивает отдельными крупными водоворотами. На поверхности суводи почти всегда, вращаясь, плавает мусор. Отдельные подводные препятствия при небольшой глубине могут быть обнаружены по завихрениям, которые образует вода, переливаясь через них. При больших глубинах майдан, образованный препятствием, выражен нерезко.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПРИ ПЛАВАНИИ НОЧЬЮ - плавание в темное время суток, когда ориентирование происходит по световым сигналам и силуэтам окружающей местности. При этом возникают трудности из-за особенностей ночного зрительного восприятия человеком окружающей его местности. Так, судоводитель имеет ограниченное число предметов для ориентирования, которые в свою очередь приобретают искаженные формы (из-за отсутствия объемного зрения все судовые сигнальные огни и огни навигационных знаков представляются лежащими в одной плоскости), затрудняется глазомерное определение расстояний.

При переходе наблюдателя из темного помещения в светлое или по окончании засветки его глаз ярким светом происходит как бы временное ослепление, которое через некоторое время проходит. Процесс восстановления зрения в темноте называется темновой адаптацией. Восстановление зрения при переходе от слабого освещения к сильному называется световой адаптацией. Темновая адаптация обычно длится довольно продолжительное время, иногда несколько десятков минут, а световая значительно быстрее -лишь несколько секунд. Чем ярче свет, тем больше времени требуется для адаптации. На темновую адаптацию большое влияние оказывает спектральный состав (цвет) засветки. Например, засветка глаз красным светом уменьшает продолжительность темновой адаптации. В связи с этим желательно оборудовать приборы в рулевых рубках красной подсветкой, а светильники снабдить красными светофильтрами. Благоприятное влияние на темновую адаптацию также оказывает зеленый свет, который не утомляет зрение и в то же время обеспечивает четкое освещение приборов. При плавании ночью следует предохранять глаза судоводителей в рубке от засвечивания белым светом. В течение ночи на палубе должна быть полная темнота, все иллюминаторы, окна, люки, выходящие на палубу, должны быть плотно закрыты шторами и чехлами. Для приспособления глаз к низкой освещенности рекомендуется перед выходом на мостик некоторое время побыть в темноте.

С началом погружения Солнца за горизонт уровень освещенности постепенно падает и видимость объектов ухудшается. Уменьшение дальности видимости ночью объясняется изменением свойств зрения. В темное время уменьшение уровня освещенности вызывает возрастание порога контрастной чувствительности глаза (см. также Видимость). Порог вместо 2—3 % днем достигает ночью нескольких градусов. В темное время суток под открытым небом может быть сравнительно светло. Это происходит из-за рассеивания света звезд, собственного свечения неба и из-за рассеивания солнечных лучей, которые даже ночью проникают в атмосферу. Свечение ночного неба достигает наибольшего значения около полуночи. В лунные ночи видно значительно дальше, чем в безлунные. При полной луне значение порога контрастной чувствительности находится в пределах 20-50 %. В непогоду и безлунные ночи видимость особенно снижается тогда, когда идет снег или моросит дождь.

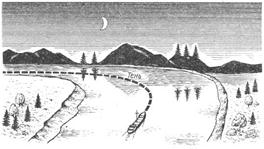

Ночью глаз не может различить цвета объектов. Все ориентиры имеют белесоватый оттенок. Предметы синего и зеленого цветов выглядят более светлыми, а красного и оранжевого - более темными. Глазомерное определение расстояний в ночное время приводит к большим ошибкам. Дальние и промежуточные объекты могут казаться расположенными на одном расстоянии. В ночное время основными ориентирами являются характерные силуэты мысов, островов, опушек леса, проецирующихся на фоне неба. Видимость можно улучшить выбором на судне точки наблюдения. Например, при понижении уровня расположения глаз легче обнаружить невысокие объекты на фоне неба, а при повышении улучшается видимость предметов на поверхности воды. В яркие лунные ночи от высоких берегов на реку падают высокие тени, скрывающие русло (рис.8). Особенно трудно ориентироваться тогда, когда судно с освещенного места заходит в тень: возникает опасность повернуть по направлению судового хода слишком рано или, наоборот, слишком поздно.

В светлые лунные ночи при тихой погоде вода блестит, поэтому беловато-желтые пески сливаются по цвету с водой и затрудняют определение уреза воды. Берега, покрытые снегом, отражаются в воде, что также мешает определить урез воды. Ориентирование особенно ухудшается, когда светит луна и берега с водой сливаются в один цвет. В лунные облачные или безлунные звездные ночи движение более удобно, так как тени отсутствуют и предметы хорошо видны на сравнительно большом расстоянии. В сумеречное время дальность видимости уменьшается по тем же причинам, что и ночью, т.е. из-за падения уровня освещенности происходит непрерывное изменение порога контрастной чувствительности.

Важное значение для плавания в ночное время имеет правильное применение прожекторов. Прожекторный луч представляет собой световой конус с углом раствора около 1,5°. В воздухе небольшая часть светового потока прожектора поглощается и рассеивается частицами воздуха. Рассеянный световой поток создает свечение масс воздуха, в связи с чем обеспечивает освещение фона и объектов. Световой поток прожектора распространяется до полного рассеяния и поглощения. На дальность видимости влияет удаление объекта от оси луча. Объект, освещаемый кромкой луча, имеет меньшую освещенность и виден значительно хуже, чем при освещении серединой луча. Видимость в луче прожектора зависит от формы и размеров объектов и от их способности отражать световой поток. Например, светлые объекты с правильной формой видны лучше, чем темные, имеющие ломаный контур.

2014-02-10

2014-02-10 779

779