- сплошное нагружение принятой нагрузкой;

- неблагоприятное частичное нагружение.

При этом суммарная временная нагрузка при неблагоприятном частичном их нагружении не должна превышать таковую при сплошном нагружении, определенную с учетом коэффициентов сочетания нагрузок.

Полные нормативные значения эквивалентных равномерно распределенных нагрузок для производственных и складских помещений следует принимать равными:

- для плит и второстепенных балок не менее 3,0 кПа (300 кгс/м2);

- для ригелей, колонн и фундаментов - не менее 2,0 кПа (200 кгс/м2).

Коэффициент надежности по нагрузке gt для веса оборудования приведен в табл. 1.3.

Таблица 1.3.

| Вес | Коэффициент надежности по нагрузке gt |

| Стационарного оборудования | 1,05 |

| Изоляции стационарного оборудования | 1,2 |

| Заполнителей оборудования (в том числе резервуаров и трубопроводов): жидкостей; суспензий, шламов, сыпучих тел | 1,0 1,1 |

| Погрузчиков и электрокаров (сгрузом) | 1,2 |

Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок на плиты перекрытий, лестницы и полы на грунтах приведены в табл. 3. СНиП 2.01.07-85*.

|

|

|

В частности, нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от веса временных перегородок принимают не менее 0,5 кПа (50 кгс/м2).

Коэффициенты надежности по нагрузке (gf)для равномерно распределенных нагрузок следует принимать равными:

- 1,3-при полном нормативном значении менее 2,0 кПа (200 кгс/м2);

- 1,2-при полном нормативном значении 2,0 кПа (200 кгс/м2) и более.

Полные нормативные значения нагрузок от мостовых и подвесных кранов, снеговых и ветровых, а также гололедных воздействий определяют согласно СНиП 2.01.07-85*.

Порядок их определения будет рассмотрен ниже при расчете каркасов промышленных зданий.

2.4.3 Учет ответственности зданий и сооружений

При проектировании зданий и сооружений следует учитывать установленные нормами 3 уровня их ответственности:

I – повышенный;

I I – нормальный;

I I I – пониженный.

Повышенный уровень ответственности принят для зданий и сооружений, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим последствиям. (резервуары для нефти и нефтепродуктов вместимостью 104 м3 и более, магистральные трубо- проводы, производственные здания с пролетами 100м и более, а также уникальные здания и сооружения).

Нормальный уровень ответственности принят для зданий и сооружений массового строительства (жилые, общественные, промышленные, с/х здания и сооружения).

Пониженный уровень ответственности принят для зданий и сооружений сезонного или вспомогательного назначения (парники, теплицы, летние павильоны, склады и т.д.)

|

|

|

При расчете несущих конструкций и оснований введен (нормативно) коэффициент надежности по ответственности (gn), принимаемый:

- для I уровня ответственности 0,95< gn <1,2;

- для I I уровня ответственности gn = 0,95;

- для I I I уровня ответственности 0,8< gn <0,95.

Указанный коэффициент следует учитывать путем умножения на него внутренних силовых факторов (или перемещений), вызываемых расчетными значениями нагрузок и воздействий.

3. Материалы железобетонных конструкций.

Железобетон следует рассматривать как композитный материал, состоящий из упруго-пластично-ползучего бетона и упруго-пластичной арматуры (на структуре бетона подробнее остановимся ниже).

Каждый из этих материалов определяет совокупность качеств, необходимых для производства, хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации любого элемента конструкции, а также всей конструкции в целом. Поэтому вначале необходимо рассмотреть физико-механические свойства бетона и арматуры в отдельности, используя полученные характеристики впоследствии при расчетах по 1-й группе предельных состояний (расчеты на прочность, устойчивость, выносливость), а также по 2-й группе предельных состояний (расчеты на раскрытие трещин и деформативность).

3.1 Бетоны

Рассмотрим основные технические требования, предъявляемые к бетонам (согласно ГОСТ 25192-82, с попр. 1991г.). Кроме того, установим методику определения основных физико-механических характеристик бетонов, которые обеспечивают выполнение условий безопасной работы и эксплуатации на всех стадиях периода службы.

3.1.1 Классификация бетонов

Классификацию бетонов выполняют с целью учета особенностей конкретного вида бетона при его работе в различных условиях, классифи- кация определена стандартом (ГОСТ 25.192-82 Бетоны. Классификация и основные технические требования) и приведена на рис. 1.10.

Рис.1.10 Классификация бетонов

По основному назначению бетоны подразделяют:

1 – конструкционные;

2 – специальные (жаростойкие, декоративные, теплозащитные, химически стойкие и т.д.)

По виду вяжущего бетоны подразделяют:

3 – на цементных вяжущих;

4 – на известковых вяжущих;

5 – на гипсовых вяжущих;

6 – на шлаковых вяжущих;

7 – на специальных вяжущих.

По виду заполнителя бетоны подразделяют:

8 – на плотных заполнителях;

9 – на пористых заполнителях;

10 – на специальных заполнителях.

По структуре бетоны подразделяют:

11 – плотной структуры;

12 – поризованной структуры;

13 – ячеистой структуры;

14 – крупнопористой структуры.

По условиям твердения бетоны подразделяют:

15 – твердение в естественных условиях;

16 – твердение в условиях тепловлажностной обработки при атмосферном давлении;

17 - твердение в условиях тепловлажностной обработки при давлении (автоклавная обработка).

Все признаки, перечисленные выше, как правило, должны быть включены в наименование бетонов.

В наименованиях специальных видов бетонов указывают их основное назначение. В наименованиях конструкционных бетонов слово «конструк- ционный», как правило, не используют.

При необходимости уточнения характеристики бетона в его наименовании можно указать конкретные виды вяжущих, заполнители или условия твердения.

В рабочих чертежах следует указывать наименование основных видов бетонов в соответствии с рекомендациями ГОСТ 25192-82 (с попр. 1991г.), отмечая это в разделе «технические требования».

3.1.2 Общие технические требования к бетонам

При проектировании бетонных и железобетонных конструкций в соответствии с требованиями к проектируемой конструкции должны быть установлены:

- вид бетона (согласно классификации);

- основные нормируемые и контролируемые показатели бетона (согласно ГОСТ 25.192-82 и ГОСТ 4.212 – 80).

В зависимости от назначения, характеристик и условий работы проектируемой конструкции требования должны быть записаны:

|

|

|

- в стандартах на бетоны определенного вида;

- в стандартах и технических условиях на сборные бетонные и железобетонные изделия;

- в стандартах и технических условиях на монолитные бетонные и железобетонные конструкции.

К основным нормируемым и контролируемым показателям качества бетонов относят:

- классы по прочности на сжатие (В);

- классы по прочности на осевое растяжение (Вt);

- марку по морозостойкости (F);

- марку по водонепроницаемости (W);

- марку по средней плотности (D).

Кроме того, для напрягающих бетонов устанавливают марку по самонапряжению (Sp).

Под классом бетона следует понимать нормируемое значение унифицированного ряда показателей, определенное по стандартной методике с обеспеченностью (доверительной вероятностью) 95 процентов.

Под маркой бетона следует понимать нормируемое значение унифицированного ряда показателей, определенное по стандартной методике с обеспеченностью (доверительной вероятностью) 50 процентов.

Для бетонных и железобетонных конструкций следует предусматривать бетоны нижеследующих классов и марок.

- классов по прочности на сжатие:

В10; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60;

- классов по прочности на осевое растяжение:

Вt0,8; Вt1,2; Вt1,6, Вt2,0; Вt2,4; Вt2,8; Вt3,2;

- марок по морозостойкости:

F50; F75; F100; F150; F200; F300; F400; F500;

- марок по водонепроницаемости:

W2; W4; W6; W8; W10; W12.

- марок по средней плотности:

D2200, D2300, D2400, D2500.

- марок по самонапряжению от Sp 0,6 до 4.

Следует отметить, что определение показателей можно осуществить различными методами (разрушающими и неразрушающими), предусмо- тренными стандартами на различные виды бетонов.

Как следует из сказанного, количество показателей, характеризующих качество бетонов, достаточно велико. Это связано с их сложной композитной структурой, независимо от вида вяжущего, вида заполнителей и т.д. Структура любого бетона в общем виде может быть представлена как сложная и неоднородная (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Структура бетона (внешний вид)

|

|

|

1 – камень цементный; 2 – заполнитель; 3 – пора насыщенная; 4 – пора воздушная; 5 – пора с водой; 6 – трещина.

Несмотря на многокомпозитную структуру бетона, как показали экспериментальные исследования и практика эксплуатации бетонных и железобетонных конструкций, необходимо и достаточно для любого вида бетона определять 2 группы показателей:

1-я группа – показатели по надежности материала, а также изделий из него изготовленных;

2-я группа – показатели по обеспечению эксплуатационных характеристик материала, а также изделий из него изготовленных.

Аналогично стандартами предусмотрены 2 вида расчета:

- по предельным состояниям 1 группы;

- по предельным состояниям 2 группы.

В указанной последовательности и будут рассмотрены основы проектирования бетонных и железобетонных конструкций.

3.1.3 Характеристики прочности бетонов

Характеристики прочности бетона как конструкционного материала необходимы при выполнении расчетов на прочность как по 1-ой, так и по 2-ой группе предельных состояний.

В расчетах используют следующие виды характеристик прочности бетона:

- характеристики отпускной прочности бетона (для сборных конструкций без предварительного напряжения и для сборных конструкций с предварительным напряжением, если отпускная прочность выше передаточной);

- характеристики прочности бетона в установленном проектной документацией промежуточном возрасте (для монолитных конструкций при снятии несущей опалубки).

Прочность бетона в партии определяют по стандартным методикам на основе результатов испытаний образцов (согласно ГОСТ 10.180-90).

Методика включает в себя:

- конструкцию (форму и размеры) испытуемых образцов, а также их необходимое минимальное количество;

- средства контроля испытаний;

- испытательную аппаратуру;

- описание методов подготовки и проведения испытаний;

- обработку и оценку (анализ) полученных результатов.

Прочность бетона следует определять (согласно ГОСТ 10.180-90) с точностью до 0,1 МПа при испытаниях на сжатие и с точностью до 0,01 МПа при испытаниях на растяжение. Формулы для вычисления характеристик бетона при различных видах нагружения приведены в стандартах.

Для определения класса бетона по прочности на сжатие вначале определяют среднюю прочность бетона в партии (Rm) по формуле:

(1.1)

(1.1)

где Ri – единичное значение характеристики прочности бетона, МПа;

n – общее число испытанных образцов.

Полученное значение Rm непосредственно в расчетах не используют.

При проектировании железобетонных конструкций в зависимости от их вида и условий работы назначают классы и марки бетона. (см п.3.1.2)

При этом количественно класс бетона определяют как среднестатисти- ческое значение при температуре (20±2) 0С определенное с доверительной вероятностью 95%.

Согласно этому определению между классом бетона по прочности на осевое сжатие (В, МПа) и его характеристикой прочности в контрольной партии Rm , определенной по формуле (1.1.), принята следующая зависимость:

, (1.2)

, (1.2)

где χ – коэффициент, характеризующий принятую при проектировании доверительную вероятность (при нормальном законе распределения величины и вероятности 95% величина χ =1,64);

σ – среднеквадратичное отклонение искомого показателя прочности в данной партии образцов.

Иногда величину «В» называют нормативной кубиковой прочностью бетона.

Класс бетона по прочности на осевое сжатие (В) (в дальнейшем класс – бетона) всегда указывают на рабочих чертежах железобетонной конструкции или элемента.

Выбор класса бетона для изготовления элементов железобетонных конструкций осуществляют в каждом конкретном случае на основании технико-экономических расчетов в зависимости от вида конструкции, способов ее изготовления, монтажа и условий эксплуатации. Согласно п.5.1.5 СП52-101-2003 и п.2.1.13 СП52-102-2004 для железобетонных конструкций следует применять класс бетона не ниже В10 (для ненапряженных конструкций) и не ниже В20 (для напряженных конструкций).

Кроме того, для предварительно напряженных конструкций класс бетона принимают с учетом вида и класса применяемой арматуры, о чем подробно будет сказано ниже.

Основными характеристиками сопротивления бетонов силовым воздей- ствиям являются нормативные сопротивления.

Нормативную призменную прочность (в дальнейшем – нормативную прочность бетона Rb,n)при сжатии определяют по формуле:

Rb,n = В(0,77-0,001В)≤0,72В, (1.3)

Нормативные значения сопротивления бетона сжатию рассчитывают по формуле (1.3) или принимают по табл.5.1. СП-52-101-2003. Нормативные значения сопротивления бетона осевому растяжению (Rbt,n) принимают в виде:

Rbt,n = Bt, (1.4)

При определении класса бетона по прочности на осевое растяжение доверительную вероятность принимают такой же (95%), как и при осевом сжатии. Значение Rbt,n для различных классов бетонов приведены также в табл.5.1. СП-52-101-2003.

Для расчета конкретных (фермы, балки и прочие) железобетонных конструкций и элементов используют не нормативные, а так называемые расчетные сопротивления.

Для расчетов железобетонных конструкций по предельным состояниям первой группы (прочность, устойчивость, выносливость) и второй группы (расчеты по раскрытию трещин и по деформациям) расчетные сопротивления бетонов (Rb, Rbt) вычисляют путем деления нормативных сопротивлений на коэффициенты надежности по бетону γb, γbt, принимаемые по нормативам (СП52-101-2003) равными:

Значения коэффициента надежности по бетону при сжатии γb принимают равными:

1,3 - для предельных состояний по несущей способности (первая группа);

1,0 - для предельных состояний по эксплуатационной пригодности (вторая группа).

Значения коэффициента надежности по бетону при растяжении γbt принимают равными:

1,5 - для предельных состояний по несущей способности (при назначении класса бетона по прочности на сжатие);

1,3 - для предельных состояний по несущей способности (при назначении класса бетона по прочности на осевое растяжение);

1,0 - для предельных состояний по эксплуатационной пригодности.

Подсчитанные (с учетом указанных коэффициентов) значения Rb и Rbt приведены в табл.5.2. и 5.3. (СП52-101-2003).

Кроме того, расчетные значения прочностных характеристик бетонов (Rb, Rbt) снижают (или повышают) путем умножения на коэффициенты условий работы γbi, учитывающие особенности работы бетона в конструкции (характер нагрузки, условия окружающей среды и т.д.):

- γb1 - для бетонных и железобетонных конструкции, вводимый к расчетным значениям сопротивлений Rb и Rbt и учитывающий влияние длительности действия статической нагрузки (γb1 = 1,0 - при непродолжительном (кратковременном) действии нагрузки; γb1 = 0,9при продолжительном (длительном) действии нагрузки;

- γb2 - для бетонных конструкций, вводимый к расчетным значениям сопротивления Rb и учитывающий характер разрушения таких конструкций; (γb2 = 0,9);

- γb3 - для бетонных и железобетонных конструкций, бетонируемых в вертикальном положении, вводимый к расчетному значению сопротивления бетона Rb; (γb3 = 0,9);

- γb4 - для бетонных и железобетонных конструкций, учитывающий влияние попеременного замораживания и оттаивания, а также отрицательных температур.

3.1.4 Деформационные характеристики бетонов

При воздействии на бетон внешних факторов (температура, усилия и т.д.) различают силовые и объемные деформации.

Основными деформационными характеристиками бетона являются:

- предельные относительные деформации бетона при осевом сжатии и растяжении (т.е. при однородных напряженных состояниях бетона) ε b0 и ε bt0;

- начальный модуль упругости Еb;

- начальный модуль деформации Еbτ;

- коэффициент (характеристика) ползучести (φb,cr);

- коэффициент поперечной деформации бетона (коэффициент Пуассона) νb,P;

- коэффициент линейной температурной деформации бетона αbt;

Рассмотрим количественное определение этих характеристик.

Значения предельных относительных деформаций бетона принимают равными:

- при непродолжительном действии нагрузки:

ε b0 = 0,002 - при осевом сжатии;

ε bt0 = 0,0001 - при осевом растяжении;

- при продолжительном действии нагрузки по таблице 5.6 СП-52-101-2003.

Значения начального модуля упругости бетона при сжатии и растяжении принимают в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие (В) согласно таблице 5.4. СП52-101-2003.

При продолжительном действии нагрузки значения начального модуля деформаций бетона определяют по формуле

, (1.5)

, (1.5)

где φb,cr - коэффициент ползучести, принимаемый в зависимости от условий окружающей среды (относительной влажности воздуха) и класса бетона. Значения коэффициента ползучести бетона приведены в таблице 5.5 СП52-101-2003.

Значение коэффициента поперечной деформации (коэффициент Пуассона) бетона допускается принимать νb,P = 0,2.

Значение коэффициента линейной температурной деформации бетона при изменении температуры от минус 40 до плюс 50 °С следует принимать: αbt = 1∙10-5 оС-1.

Кроме сказанного, следует отметить, что величина Еb может быть вычислена приближенно по эмпирическим формулам вида:

- для тяжелого бетона

; (1.6)

; (1.6)

- для легкого бетона

; (1.7)

; (1.7)

где γ – плотность бетона, кг/м3;

В – класс бетона, МПа.

При тепловой обработке бетона величину Еb следует принять со снижением на 10%, а при автоклавной обработке – на 25%. Вообще значения начальных модулей упругости бетона (Еb) изменяются в пределах (для различных классов) от 1,7∙104 до 4∙104. При этом бетоны на пористых заполнителях имеют меньшие (в 1,5…2 раза) значения начального модуля упругости.

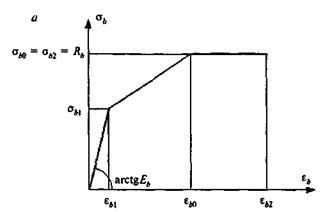

При расчетах, если имеют место значительные пластические деформации, вводят понятие модуля упругопластичности бетона, определяя его в виде:

, (1.8)

, (1.8)

где ν – коэффициент упругих деформаций, определяемый по диаграмме сжатия бетона (рис.1.12) по формуле:

, (1.9)

, (1.9)

где  и

и  - полные и упругие деформации бетона на рассматриваемом уровне напряжений σ b.

- полные и упругие деформации бетона на рассматриваемом уровне напряжений σ b.

Рис.1.12. Диаграмма сжатия бетона

Величина ν уменьшается с понижение класса бетона и находится в пределах 0,15< ν<1,0. При осевом растяжении модуль деформации бетона Ebt принимают в виде:

, (1.10)

, (1.10)

где νt =0,5 коэффициент упругих деформаций при растяжении, принимаемый за постоянную величину.

Из (1.10) следует, что

(1.11)

(1.11)

С учетом сказанного величина предельной растяжимости бетона ε bt0 может быть определена в виде:

, (1.12)

, (1.12)

где  = Rbt = Rbt,ser, поскольку расчетные напряжения при растяжении бетона обозначают Rbt, а коэффициент надежности по бетону (для определения Rbt,ser) равен γbt =1,0, что принято таковым нормативно для расчетов по второй группе предельных состояний. Тогда согласно (1.12),

= Rbt = Rbt,ser, поскольку расчетные напряжения при растяжении бетона обозначают Rbt, а коэффициент надежности по бетону (для определения Rbt,ser) равен γbt =1,0, что принято таковым нормативно для расчетов по второй группе предельных состояний. Тогда согласно (1.12),  , что и подтверждают экспериментальные исследования.

, что и подтверждают экспериментальные исследования.

Отметим также, что коэффициент Пуассона (νb,P) принимают равным νb,P=0,2 для всех видов бетона, а модуль сдвига принимают равным Gb=0,4∙Eb, считая принятую величину допустимой с точки зрения точности практических расчетов.

Для расчетов в условиях наличия деформаций ползучести у бетона, а также в условиях циклического нагружения следует определять соответствующие расчетные характеристики прочности и деформативности бетона согласно рекомендаций СП52-101-2003, используя нелинейные деформационные модели.

3.2 Арматура

Арматура – это стальные элементы, размещенные в бетонном изделии и служащие для восприятия растягивающих напряжений, а также напряжений, возникающих при усадке бетона и при температурных воздействиях.

Для исполнения перечисленных функций арматура должна отвечать следующим требованиям:

- обеспечивать надежное сцепление с бетоном;

- обладать одинаковым или достаточно близким коэффициентом температурного расширения с бетоном;

- обладать высокими специальными свойствами (адгезионными, антикоррозийными и т.д.);

- иметь высокие технологические свойства (обрабатываемость, свариваемость и т.д.);

- иметь сравнительно невысокую стоимость.

Применяемые арматурные стали в основном удовлетворяют указанным требованиям.

3.2.1 Классификация арматуры

Арматуру классифицируют в основном по 3 признакам:

- по функциональному назначению;

- по способу изготовления;

- по способу применения.

По функциональному назначению различают арматуру:

- рабочую;

- монтажную (или распределительную).

Арматуру, площадь поперечного сечения которой устанавливают расчетом, называют рабочей. Арматуру, устанавливаемую по конструктивным и технологическим требованиям, называют монтажной. Монтажная арматура, во-первых, обеспечивает проектное положение рабочей арматуры, а во-вторых, воспринимает усилия, которые невозможно учесть расчетом (неравномерная усадка и т.п.). Рабочую и монтажную арматуру (кроме рабочей напрягаемой) соединяют в арматурные изделия – сетки и каркасы (по ГОСТ 14098-91).

Поперечная арматура состоит из хомутов и отгибов (т.е. отогнутых стержней). Хомутами называют и стягивающие петли поперечной арматуры, и поперечные стержни сварных сеток и каркасов.

По способу изготовления различают арматуру:

- стержневую (по ГОСТ 5781-82);

- проволочную (по ГОСТ 6727-80);

- канаты арматурные (по ГОСТ 1384-87).

Стержневую арматуру изготавливают горячей прокаткой в виде стержней с гладкой поверхностью или с поверхностью периодического профиля.

Основными показателям качества арматуры является класс арматуры по прочности на растяжение, обозначаемые буквами А, В, Вр или К.

Для элементов железобетонных конструкций следует применять арматуру, отвечающую требованиям государственных стандартов или технических условий.

- горячекатаную гладкую класса А240 (прежняя маркировка А-1) диаметром 6 - 40 мм;

- горячекатаную, термомеханически упрочненную и холоднодеформированную периодического профиля классов А300 (А-II), А400 (А-III), А500 (А500С), В500 (Bp-I, B500C) диаметром 6 - 40 мм;

- горячекатаную и термомеханически упрочненную периодического профиля классов А600 (А-IV), А800(A-V) и А1000(А-VI) диаметром 6-40 мм;

- холоднодеформированную периодического профиля классов от Вр1200 до Вр1500 (Вр-II) диаметром 3 - 12 мм;

- канатную 7- и 19-проволочную классов К1400, К1500 (К-7, К-19) диаметром 6 - 15 мм.

Для рабочей ненапрягаемой арматуры железобетонных конструкций нормы следует использовать арматуру периодического профиля классов А300, А400, А500, В500.

Для рабочей напрягаемой арматуры нормы рекомендуют использовать арматуру А600, А800 и А1000; Вр1200 до Вр1500; К1400, К1500.

Следует учесть, что при изготовлении арматуры применяют стали обыкновенного качества (Ст3кп, Ст5пс), которые нельзя применять при температуре ниже минус 400С, а также легированные стали (10ГТ, 18Г2С, 25Г2С, 35ГС, 20ХГС, 25Х2Г2Т), которые можно использовать в любом диапазоне температур эксплуатации конструкций.

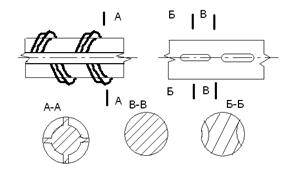

Внешний вид стержневой и проволочной арматуры приведен на рис.1.13.

Рис.1.13. Внешний вид арматуры периодического профиля: а – стержневой; б – проволочной

Для внешнего отличия, на строительной площадке профиль арматуры класса А300 выполняют по винтовой линии, а на арматуре А400 и А500 – в «ёлочку».

Арматурные канаты изготавливают из отдельных проволок и применяют в качестве напрягаемой арматуры, т.к. армирование отдельными проволоками или стержнями существенно увеличивает размеры поперечных сечений железобетонных изделий, поскольку необходимо соблюдать требования по расстояниям между отдельными стержнями.

Внешний вид арматурного каната приведен на рис.1.14.

Рис. 1.14 Внешний вид конструкции арматурного каната К1400(К-7)

Канаты изготавливают в заводских условиях.

По способу применения различают напрягаемую и ненапрягаемую арматуру.

Основные рекомендации по применению различных классов арматуры для ненапрягаемых изделий приведены в СП52-101-2003 (см п.п.5.2.3 и 5.2.5). Рекомендации для напрягаемых изделий приведены в СП52-102-2004.

2014-02-12

2014-02-12 390

390