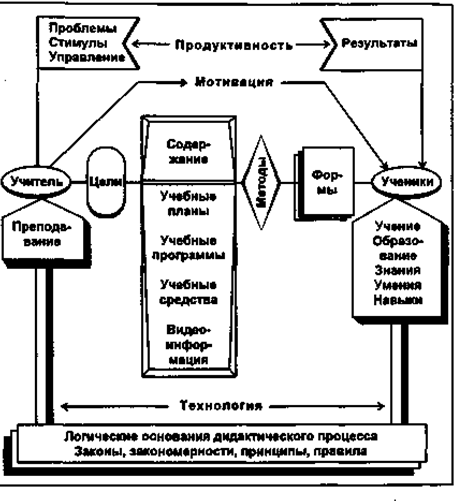

Основными категориями дидактики являются: процесс обучения, а также преподавание, учение, цель, закономерности, принципы, содержание, организационные формы, методы, средства, результаты обучения. Каждая из них находится во взаимосвязи с другими и рассматривается как часть, элемент целостной дидактической системы.

1.Процесс обучения - это совокупность связанных между собой действий учителя и учеников, взаимно обуславливающих друг друга и подчиненных достижению общей цели.

2.Преподавание — это вид педагогической деятельности преподавателя, по организации учебной деятельности студентов. (В.И. Андреев).

3. Учение - специально организованная познавательная деятельность обучающегося, обеспечивающая усвоение им содержания образования. (Н.М. Борытко).

4. Цель — заранее осознанный и планируемый результат.

Выделяют два уровня цели обучения. Первый уровень – глобальная (генеральная) цель. Глобальная цель отражает заказ общества к уровню образования учащихся.

Цель образования - формирование совокупности приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенций определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов (Закон «Об образовании в РФ»).

Цель обучение - овладение знаниями, умениями, навыками и компетенций, приобретение опыта деятельности, развитие способностей, приобретение опыта применения знаний в повседневной жизни и формирование у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни (Закон «Об образовании в РФ»).

Второй уровень — предметные цели, которые, подразделяются на общие, предметно-специфические и частные. Все цели реализуются в тесной взаимосвязи друг с другом.

Общие цели касаются учебного предмета, который изучается на протяжении всего периода обучения.

Предметно-специфические цели связаны с задачами, которые должен научиться решать учащийся в результате изучения данного предмета в течение одного года.

Частные цели— это цели изучения конкретных разделов, тем этих учебных предметов.

5.Закономерность - отражает объективные, существенные, необходимые, общие, устойчивые и повторяющиеся при определенных условиях взаимосвязи.

Примеры некоторых общих закономерности процесса обучения.

-воспитывающий характер обучения;

- всякое обучение требует целенаправленного взаимодействия обучающего, обучаемого и изучаемого предмета;

- чем больше и разностороннее обеспечиваемая учителем интенсивность деятельности учащихся с предметом усвоения, тем выше качество усвоения;

- понятия могут быть усвоены только в том случае, если организована познавательная деятельность учащихся по соотнесению одних понятий с другими;

- навыки могут быть усвоены только при организации воспроизведения операций и действий, лежащих в основе навыка;

- прочность усвоения содержания учебного материала тем основательнее, чем систематичнее организовано прямое и отсроченное повторение этого содержания и его введение в систему уже усвоенного ранее содержания и др.

6. Принцип (от лат. рrincipium – начало, основа) – это основные исходные положения-требования, определяющие направленность процесса обучения, его содержание, методическую инструментовку, деятельность преподавателя.

Традиционная классификация принципов:

1) сознательности и активности;

2) наглядности;

3) систематичности и последовательности;

4) прочности;

5) научности;

6) доступности;

7) связи теории с практикой.

7. Содержание учебного материала – это педагогически адаптированная система знаний, умений, навыков, компетенций, опыта творческой деятельности, эмоционально – ценностного отношения к миру, усвоение которой обеспечивает развитие личности.

Знание — это понимание, сохранение в памяти и воспроизведение фактов, сведений, понятий, правил, законов, теорий, формул, характеристик и т.д.

Умение —это владение способами применения знаний на практике.

Навык — это умение, доведенное до автоматизма, высокой степени совершенства. Умения образуются в результате упражнений. Для выработки навыков необходимы многократные повторения.

Умения и навыки бывают общеучебные и специальные.

Специальные включают в себя специфические для соответствующего учебного предмета и отрасли науки практические умения и навыки. Например, по физике и химии это проведение лабораторных опытов, показ демонстраций; по географии — работа с картой, масштабные измерения, ориентирование с помощью компаса и других приборов; по биологии — работа с гербариями, муляжами, коллекциями, препаратами, микроскопом; по математике — работы с логарифмической линейкой, вычислительными машинами, различного типа моделями и др.

Общеучебными умениями и навыками, имеют отношение ко всем предметам. Например, навыками чтения и письма, рациональной организации самостоятельной познавательной деятельности, умениями работы с учебниками, справочниками, библиографическим аппаратом и т.д.

Опыт творческой деятельности выражается в готовности творчески преобразовывать действительность. Предполагает наличие творческих умений: самостоятельный перенос знаний, умений в новую ситуацию; видение новой проблемы в знакомой ситуации; видение возможных решений проблемы; нахождение принципиально нового способа решения, отличного от известных. Этот вид социального опыта обеспечивает развитие у молодого поколения способностей к дальнейшему развитию культуры. Развивает самостоятельность и инициативность, креативность.

Эмоционально – ценностного отношения к миру определяет нормы отношения человека к миру, к самому себе и подобным себе, ценностные установки, духовные ценности и идеалы, потребности и мотивы общественной, научной, трудовой и профессиональной деятельности. Предполагает не только знание мировоззренческих идей, но и убежденность в их истинности, положительной, отношение к ним. Это отношение проявляется в поведении человека, в деятельности практического и интеллектуального характера, это сплав мировоззренческих идей, но и убежденность в их истинности, положительной, отношение к ним.

Компетенция – способность применять знания, умения, личные качества для успешной деятельности в определенной области.

8. Метод обучения (от лат. metodos — путь, способ)- путь, способ достижения цели и задач обучения.

Традиционная классификация: 1) практические методы: опыты, упражнения, учебная практика и др.; 2) наглядные: иллюстрация, демонстрация, наблюдение и др.; 3) словесные: объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, лекция, дискуссия и др.; 4) работа с книгой: чтение, конспектирование, цитирование, составление плана, реферирование; 5) видеометоды: просмотр, обучение через Интернет, контроль.

9. Организационная форма обучения (от лат. forma — внешний вид, оболочка)— это конструкция отдельного звена процесса обучения, определенный вид занятия.

Классификация форм обучения:

1) Индивидуальные занятия: репетиторство, тьюторство, гувернерство, семейное обучение, самообучение.

2) Коллективно-групповые занятия; уроки, лекции, семинары, конференции, олимпиады, экскурсии, деловые игры.

3) Индивидуально-коллективные занятия: творческие недели, научные недели, проекты.

10. Средство обучения — это материальный или идеальный объект, который использован учителем и учащимися для усвоения учебного материала.

Классификация средств обучения:

1) Простые средства: а) словесные (учебники и другие тексты); б) визуальные (реальные предметы, модели, картины, таблицы и пр.).

2) Сложные средства: а)механические визуальные приборы (диаскоп, микроскоп, кодоскоп и пр.); б) аудиальные средства (проигрыватель, магнитофон, радио); в) аудиовизуальные (звуковой фильм, телевидение, видео); г)средства, автоматизирующие процесс обучения (лингвистические кабинеты, компьютеры, информационные системы, телекоммуникационные сети).

11.Результат – показатель результативности ПО. Прежде всегосвязан с уровнем усвоения учебного материала учениками, их уровнем обученности.

Целостный дидактический процесс (И. П. Подласый). Рис. 3

2015-01-07

2015-01-07 7330

7330