Данная система разработки предусмотрена для отработки пологих и наклонных рудных тел (00-350°) мощностью до 2-5 м.

Основные параметры блока:

- длина - 50, 120 м;

- ширина - 96 м;

- высота - 50 м;

- ширина очистной полосы - 5 м, 7 м.

Подготовительно-нарезные работы.

Горно-подготовительные работы заключаются в проходке полевых этажных штреков, откаточного орта с погрузочным заездом, вентиляционно-ходовых восстающих, рудоспусков, вентиляционных и закладочных сбоек, камер скреперных лебедок.

Нарезные работы заключаются в проведении отрезных и буровых восстающих.

Очистные работы.

По длине блок делится на полосы I и II очередей шириной соответственно 5 и 7 м. Вначале двумя подэтажами отрабатываются полосы I очереди с последующей закладкой выработанного пространства твердеющей смесью с нормативной прочностью закладки 1,5-2,0 МПа. Затем отрабатываются оставшиеся между ними полосы II очереди так же двумя подэтажами, но не закладываются. Выработанное пространство изолируется от откаточных выработок глухими бетонными перемычками.

Очистная выемка в блоке производится в направлении от фланга к флангу с опережением верхних подэтажей от нижних не менее чем на ширину двух полос.

Обуривание рудного массива в полосах предусматривается телескопными перфораторами ПТ-48м, зарядка шпуров - зарядчиками ЗП-2.

Доставка руды производится скреперными установками 30ЛС-2СМ. Выпуск руды из рудоспусков осуществляется с помощью шахтных люков АШЛ-2.

Проветривание при проходке подготовительных и нарезных выработок осуществляется вентиляторами местного проветривания типа ВМЭ-5м; ВМЭ-6м; проветривание при очистной добыче - за счет общешахтной депрессии.

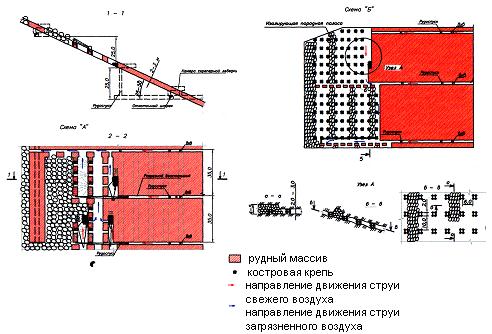

Система этажного обрушения.

Данная система разработки предусмотрена для отработки крутопадающих (более 500°) рудных тел средней мощности (3-20 м).

Основные параметры блока:

- длина - 50 - 100 м;

- ширина - 8 м (по мощности рудного тела);

- высота - 50 м.

Подготовительно-нарезные работы.

Подготовительные работы заключаются в проходке откаточного и вентиляционного ортов, вентиляционного и скреперного штреков, блоковых вентиляционно-ходовых восстающих, рудоспусков.

Нарезные работы включают в себя проходку буровых штреков, отрезного восстающего и оформление выпускных воронок.

Очистные работы.

Очистные работы предусматривается осуществлять в варианте этажного принудительного обрушения с торцевым выпуском руды.

Отрезной восстающий оформляется в отрезную щель, руду отбивают в зажиме слоями рядами вееров скважин. Угол наклона отбиваемых слоев руды - 750-800°; толщина - 6-8 м. После отбойки каждого слоя выпускается вся руда, выработанное пространство заполняется обрушенными породами висячего бока залежи и весь цикл работ в слое повторяется.

Буровые работы в блоке предусматривается осуществлять буровыми станками ЛПС-3У, заряжание скважин диаметром 100-110 мм - зарядчиками типа ЗП-12.

Доставка руды в рудоспуск предусматривается скреперной лебедкой типа 55ЛС-2СМ, на погрузке руды из блока используется шахтный люк АШЛ-2.

Проветривание при проходке подготовительно-нарезных выработок осуществляется вентиляторами местного проветривания типа ВМЭ-6м; при очистной добыче - за счет общешахтной депрессии.

Сплошная система разработки с выемкой руды по падению.

Данная система разработки предусмотрена для отработки пологих и наклонных рудных тел (00-350) малой мощности (до 3 м).

Основные параметры блока:

- длина - 50-100 м;

- ширина - 1,9 м (на полную мощность рудного тела);

- высота - 50 м.

Подготовительно-нарезные работы.

Рудное тело по простиранию делится на блоки длиной 100 м, отрабатываемые двумя подэтажами высотой по 25 м (рисунок 4.34).

Подготовительные работы заключаются в проходке этажных штреков, погрузочного заезда, блоковых вентиляционно-ходовых восстающих, рудоспусков, вентиляционных сбоек, камер скреперных лебедок.

Нарезные работы заключаются в проходке разрезных заходок и аккумулирующего восстающего.

Очистные работы.

После проходки аккумулирующего восстающего и разрезных заходок в блоке создается две линии забоев, очистные работы в которых ведутся параллельно, сначала в верхнем, а затем в нижнем подэтажах. Опережение линии забоя в одном из них составляет 5-10 м относительно другого.

Рисунок 4.34 - Система разработки со сплошной одностадийной выемкой по падению

Обуривание очистных забоев производится ручными перфораторами ПП-63 с пневматическими поддержками, заряжание шпуров - зарядчиками ЗП-2. Бурение скважин для посадки кровли, при необходимости погашения выработанного пространства, предусматривается станками КБУ-50.

Доставка руды из разрезных заходок и по аккумулирующему восстающему производится скреперными установками типа ЗОЛС-2СМ. Выпуск руды из рудоспусков осуществляется с помощью люка АШЛ-2.

Проветривание при проходке подготовительных и нарезных выработок осуществляется вентиляторами местного проветривания типа ВМЭ-5м, ВМЭ-6м; при очистной добыче - за счет общешахтной депрессии.

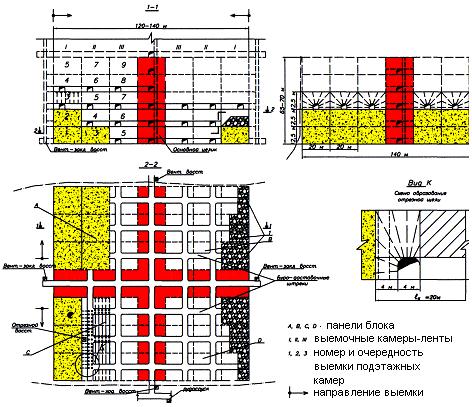

С целью повышения интенсивности отработки рудных тел средней мощности Малеевской рудной зоны Малеевского месторождения в ДГП «ВНИИцветмет» НЦ КПМС, была разработана технология сплошной подэтажно-камерной системы разработки с эшелонированным выпуском руды. Данная технологическая схема, в соответствии с рисунком 4.35, позволяет увеличить интенсивность выпуска руды с законченным циклом очистных и закладочных работ за счет совмещения технологических операций по подготовке и разбуриванию массива, а также повысить производительность добычи руды из блоков в условиях неравномерного распределения запасов по подэтажам. На период отработки запасов блока технологические и вентиляционные выработки (свежая струя) располагаются в границах технологического целика, запасы которого отрабатывают в последнюю очередь. Технологический целик частично должен отрабатываться на двухстороннем контакте с бетонным закладочным массивом. Схема отработки целика заключается в последовательной восходящей выемке запасов подэтажей с применением самоходного оборудования. По мере отработки подэтажей очистное пространство может заполняться породой или гидравлической закладкой для создания рабочей площадки для самоходного оборудования. Выпуск руды осуществляется по торцовой схеме в отступающем порядке.

Рисунок 4.35 - Принципиальная схема технологии сплошной эшелонированной выемки руды (ЭВР) с закладкой

Технологическая схема с применением эшелонированной выемки руды позволяет организовать выемку руды с ведением очистных работ от флангов к центру выемочного участка в сплошном порядке без создания промежуточных очередей отработки выемочных единиц. Кроме того, очистная выемка в границах камеры может вестись с разделением на стадии (секции) в направлении вкрест простирания, что обеспечивает дополнительный забой по добыче руды.

При эшелонированном выпуске руды схема подготовительных и нарезных работ для отработки запасов подэтажа предполагает наличие централизованных основных воздухоподающих и рудовыдачных выработок в границах разделяющего технологического целика и проходку буро-доставочных, вентиляционных выработок, обеспечивающих разбуривание и выпуск руды в границах рудной площади, то есть по руде. Причем функции данных выработок по мере продвижения линии очистных работ могут последовательно меняться для бурения, доставки, подачи свежего воздуха и выдачи загрязненного воздуха. Это позволяет сократить объемы проходки подэтажных выработок в целом, в том числе по породе.

4.5. Выбор системы разработки

От принятой системы разработки зависят такие важнейшие показатели работы рудника, как производительность труда забойного рабочего, себестоимость добычи руды, величина потерь и разубоживания при добыче, затраты и величины потерь при переработке, количество и себестоимость конечной продукции горного предприятия (концентрата, металла) и, наконец, размер получаемой прибыли. Поэтому выбор системы разработки и ее конструктивных элементов представляет одну из самых ответственных задач как для проектируемого, так и для действующего рудника.

К числу основных факторов, учитываемых при выборе системы разработки, относятся безопасность труда и себестоимость добычи руды.

Практика показывает, что безопасность людей, занятых на подготовке и очистной выемке, определяется в первую очередь не горно-геологическими условиями, а правильностью выбора системы разработки и ее конструктивных элементов. Поэтому требование безопасности труда занимает первое место при выборе систем разработки.

Помимо безопасности труда учитываются также требования безопасности рудника в пожарном отношении, охраны зданий, горнотехнических сооружений и горных выработок от последствий выемки полезного ископаемого, а также от прорыва значительных притоков воды.

Себестоимость добычи руды, зависящая от производительности труда горнорабочих, в свою очередь, зависит от уровня механизации и автоматизации производственных процессов, от совершенства организации работ.

Выбор, конструирование и модернизация систем разработки производят путем технико-экономического сравнения конкурирующих систем с учетом горно-геологических и горнотехнических условий месторождения, наиболее полного и целесообразного извлечения руд из недр, комплексной механизации труда, обеспечения наиболее благоприятных условий для эффективного использования прогрессивных типов оборудования, применения энергосберегающих мероприятий и безотходных процессов добычи и переработки руд, а также обеспечения безопасных условий труда. При этом отдают предпочтение высокопроизводительным вариантам систем разработки с применением самоходного оборудования.

На выбор системы разработки влияют постоянные (устойчивость руды и вмещающих пород, мощность и угол падения рудного тела, ценность руд), учитываемые в любых случаях и переменные (склонность руд к возгоранию, к слеживанию, необходимость сохранения земной поверхности, наличие в рудном теле включений пустых пород, большая глубина разработки, характер контактов залежи, отсутствие или наличие дешевых материалов для твердеющей закладки и т.п.) факторы, которые выдвигаются, как ограничения в неблагоприятных условиях.

От принятой системы разработки зависят важнейшие показатели работы рудника, такие как производительность труда забойного рабочего, себестоимость добычи, показатели потерь и разубоживания, производственная мощность рудника, размер получаемой прибыли.

Выбор наиболее рациональной системы разработки месторождения осуществляется в два этапа.

На первом этапе отбора технически приемлемых систем разработки постепенно исключаются неприемлемые системы в результате последовательного рассмотрения постоянных и переменных факторов. При рассмотрении каждого из факторов последующие еще не принимаются во внимание.

Вторым этапом является сравнительная оценка отобранных систем разработки среди наиболее приемлемых.

К переменным факторам можно отнести:

- нарушение залегания рудного тела;

- устойчивость руды;

- устойчивость вмещающих пород;

- ценность полезного ископаемого;

- минеральный состав вмещающих пород;

- контакт рудного тела с вмещающими породами;

- склонность руды к.самовозгоранию, окислению и слеживанию;

- гидрогеологические условия разработки;

- глубина разработки рудного тела;

- возможность нарушения земной поверхности и вмещающих пород.

Форма рудного тела и глубина его распространения. Правильная форма рудного тела благоприятно сказывается при любой системе разработки. Напротив, некоторые системы, например, с креплением и закладкой, горизонтальными слоями с закладкой позволяют вести без затруднения очистную выемку в рудных телах самой причудливой формы.

Мощность рудного тела и угол залегания. Одни системы могут применяться лишь в тонких рудных телах, другие, наоборот, - только в очень мощных, третьи характерны преимущественно для рудных тел средней мощности. Не менее отчетливы границы применения различных систем по углу падения рудных тел. Например, системы с магазинированием руды применяют, как правило, при крутом падении. Напротив, камерно-столбовые системы характерны для горизонтальных и пологих рудных тел.

Нарушение залегания рудного тела. Этот фактор усложняет процессы разработки. Отрицательное влияние этого фактора устраняется выбором соответствующей системы. В этих условиях должно быть ограничено применение камерных систем с открытым выработанным пространством.

Устойчивость руд и вмещающих пород. Довольно отчетлива граница применения каждой системы разработки по устойчивости руд и вмещающих пород. Системы с естественным поддержанием очистного пространства приемлемы при устойчивом рудном массиве и вмещающих пород. Системы с обрушением руд и вмещающих пород применяются, в основном, при неустойчивом рудном массиве.

Ценность руды. Этот фактор присутствует в любом случае и является одним из непременных условий выбора системы разработки. При разработке руд невысокой ценности часто отдают предпочтение системе с меньшим коэффициентом извлечения, если она обеспечивает значительное снижение затрат на добычу руды. Напротив, для высокоценных руд решающим фактором в выборе системы часто бывает наибольшая полнота извлечения.

Минеральный состав вмещающих пород и характер контакта их с рудным телом. Наличие оруденения вмещающих пород может оказать существенное влияние на выбор системы разработки. При системах с массовым обрушением положительные результаты по извлечению и разубоживанию получаются при наличии оруденения вмещающих пород. При выборе между системами с закладкой и магазинированием руды для разработки жил с непостоянной и малой мощностью, когда неизбежна подрывка боков, система с магазинированием может оказаться более рациональной, если вмещающие породы рудоносны. Контакт рудного тела с вмещающими породами также оказывает существенное влияние на выбор системы разработки. При наличии отчетливого контакта весьма тонкие жилы могут разрабатываться с раздельной выемкой и закладкой выработанного пространства подрываемыми вмещающими породами. Правильный контакт особенно благоприятен для систем разработки с магазинированием и отбойкой руды глубокими скважинами.

Склонность руды к окислению, самовозгоранию и слеживанию. При разработке полезных ископаемых, склонных к окислению, самовозгоранию и слеживанию, исключается применение систем с оставлением постоянных целиков, систем с магазинированием отбитой руды и систем с обрушением кровли. Ограничивается использование систем, допускающих большие потери руды, так как значительное количество оставляемых руд может оказаться очагом самовозгорания и возникновения пожара. Слеживаемость затрудняет выпуск, погрузку, доставку и транспортировку руды.

Гидрогеологические условия месторождения. Сильная водоносность покрывающих пород нередко вынуждает отказаться от эффективных систем разработки. При разработке месторождений в сложных гидрогеологических условиях должно быть ограничено применение систем с открытым выработанным пространством, а также систем с обрушением вмещающих пород.

Глубина разработки. Увеличение глубины разработки часто сопровождается значительным увеличением горного давления и затрудняет применение некоторых систем. Так, отказ от применения системы с открытым выработанным пространством и замена ее системой с закладкой бывает вызвана ростом горного давления.

Возможность нарушения земной поверхности и вмещающих пород. При наличии на поверхности крупных сооружений, а также водоемов нарушение земной поверхности недопустимо. Сохранение поверхности и вмещающих пород от нарушения достигается тщательной закладкой, креплением и закладкой, оставлением охранных целиков. В этих условиях неприемлемы системы с обрушением.

Для окончательного выбора системы разработки необходимо рассчитать технико-экономические показатели для каждой из выбранных систем.

По методике К.М. Чарквиани окончательная экономическая оценка производится сравнением извлекаемой ценности и себестоимости 1 т руды по формуле

тг/т,

тг/т,

где  - оптово-отпускная цена за 1 тонно-процент, тг/т,

- оптово-отпускная цена за 1 тонно-процент, тг/т,

- содержание полезного ископаемого в месторождении, %;

- содержание полезного ископаемого в месторождении, %;

- потери и разубоживание, соответственно, при первой и второй системах, %;

- потери и разубоживание, соответственно, при первой и второй системах, %;

- себестоимость добычи 1 т товарной руды соответственно при первой и второй системах, тг/т.

- себестоимость добычи 1 т товарной руды соответственно при первой и второй системах, тг/т.

По методике П.И. Городецкого выбор системы производится по показателю рентабельности промышленного использования руды по формуле

, %,

, %,

где  - ценность 1 т руды, тг/т;

- ценность 1 т руды, тг/т;

- суммарные расходы по добыче, транспортировке и переработке 1 т добытой руды, тг/т.

- суммарные расходы по добыче, транспортировке и переработке 1 т добытой руды, тг/т.

Методика М.И. Агошкова для окончательного выбора системы разработки учитывает участковую себестоимость 1 т руды ( ), экономический ущерб от потерь (

), экономический ущерб от потерь ( ) и разубоживания (

) и разубоживания ( ).

).

Задача по выбору системы сводится к решению следующей модели:

По методике С.Я. Рачковского экономическая эффективность системы разработки определяется по формуле:

, тг/т,

, тг/т,

где  - себестоимость добычи 1 т руды по вариантам систем, тг/т;

- себестоимость добычи 1 т руды по вариантам систем, тг/т;

- ущерб от потерь по вариантам системы разработки, тг/т;

- ущерб от потерь по вариантам системы разработки, тг/т;

- ущерб от разубоживания руды, тг/т.

- ущерб от разубоживания руды, тг/т.

Степень эффективности систем разработки по методике Р.П. Каплунова оценивается с использованием коэффициента эффективности

,

,

где  - обобщенный показатель эффективности систем (в тенге на 1 т добычи) характеризует в комплексе сумму зависящих от систем разработки производственных расходов по добыче (

- обобщенный показатель эффективности систем (в тенге на 1 т добычи) характеризует в комплексе сумму зависящих от систем разработки производственных расходов по добыче ( ) и непроизводственных затрат, т.е. экономический ущерб от разубоживания (

) и непроизводственных затрат, т.е. экономический ущерб от разубоживания ( ), а также от потерь руды (

), а также от потерь руды ( ) при разработке месторождений полезных ископаемых.

) при разработке месторождений полезных ископаемых.

По методике О.А. Байконурова сравнительная оценка отобранных систем и выбор среди них наиболее рациональной производится по многим критериям. При этом в качестве критериев могут использоваться:

1) производительность забойного рабочего;

2) удельный расход подготовительно-нарезных выработок по системе;

3) полная себестоимость добычи;

4) коэффициент извлечения руды при добыче;

5) коэффициент изменения качества руды при добыче;

6) извлекаемая ценность конечного продукта из 1 т рудной массы;

7) суммарные технологические затраты на получение конечного продукта из 1 т рудной массы;

8) ожидаемая прибыль из 1 т руды;

9) относительная рентабельность.

С экономической точки зрения все системы разработки могут быть разделены на две основные категории: относительно дешевые, дающие в известных условиях повышенные потери руды; сравнительно дорогие, обеспечивающие малые потери руды.

Когда суммарные преимущества той или иной системы недостаточно ясны, выбор системы определяется экономическим сравнением.

Более сложный случай - разработка мощных залежей с устойчивыми породами, в которых возможно применение камерной системы разработки с оставлением временных целиков, которые могут отрабатываться многими вариантами.

В этом случае системы целесообразно сравнить по величинам дохода и затрат.

При непостоянных горно-геологических условиях применение какой-либо одной системы разработки во всем шахтном поле часто бывает невозможным или нецелесообразным. В таких случаях необходимо выделить на месторождении более или менее однотипные по горно-геологическим условиям участки, каждый из которых может быть отработан какой-либо одной системой. Критериями выделения участков могут быть устойчивость руды, мощность залежей, угол падения залежей, ценность руды и т. п., причем в определенных сочетаниях.

Для каждого участка выбирают систему разработки отдельно. Взаимосвязь определяется наличием пограничных блоков, а также тем, что желательно по возможности иметь однотипные методы работы, чтобы обеспечить более высокую квалификацию и взаимозаменяемость трудящихся, более полное использование оборудования и т. п. Поэтому в виде исключения для относительно небольшого участка месторождения может быть принята система разработки, близкая по технологии и механизации производственных процессов к системам разработки основной части месторождения, даже если она и не является наилучшей для горно-геологических условий именно данного участка.

В экономическом сравнении систем разработки фигурируют:  - материально-трудовые затраты, тг/т рудной массы;

- материально-трудовые затраты, тг/т рудной массы;  - потери руды;

- потери руды;  - разубоживание руды;

- разубоживание руды;  - удельные (на 1 т рудной массы) капиталовложения, тг/год.

- удельные (на 1 т рудной массы) капиталовложения, тг/год.

В сравнении двух вариантов технических решений систем (1 и 2)может быть несколько характерных случаев.

1-й случай. Системы разработки различаются между собой по величине приведенных материально-трудовых затрат, но не имеют существенного различия по потерям и разубоживанию руды:

;

;

В этом случае достаточно сравнить системы только по приведенным затратам и отдать предпочтение более дешевой системе, т. е. условием выбора будет

Для упрощения целесообразно учитывать только сравнительные затраты, отличающиеся при различных вариантах.

2-й случай. Одна из систем обеспечивает более дешевую добычу руды, а другая лучшие показатели извлечения:

;

;

В этом случае системы сравнивают по удельному (на 1 т запаса руды) доходу от разработки рассматриваемого участка месторождения:

d → max.

Извлеченная ценность считается по конечной продукции - рудной массе, концентрату или металлу.

Удельный доход (тг/т):

d = кд [ Цβ - Енк - (сдоб + ст + сп ],

где кд =  - выход рудной массы при добыче в долях единицы (

- выход рудной массы при добыче в долях единицы ( - коэффициенты потерь и разубоживания руды);

- коэффициенты потерь и разубоживания руды);

Цβ - ценность конечного (товарного) продукта, полученного из 1 т рудной массы, тг/т;

Ц - отпускная цена конечного продукта;

Β - выход конечного продукта из рудной массы в долях единицы;

Енк - плата за фонды, учитываемая лишь в отдельных случаях;

сдоб - себестоимость добычи рудной массы, тг/т;

ст - себестоимость поверхностного транспорта, отнесенная к 1 т рудной массы;

сп - себестоимость переработки 1 т рудной массы.

где  ,

,  - содержание металла в руде и в конечном продукте;

- содержание металла в руде и в конечном продукте;

- извлечение металла при переработке (в долях единицы).

- извлечение металла при переработке (в долях единицы).

Если товарным продуктом является рудная масса, то

Для полиметаллической руды расчет можно вести по одному из металлов, на который условно пересчитывают и все остальные.

В случае получения нескольких видов товарного продукта (например, нескольких концентратов) можно пользоваться их средневзвешенной ценой и суммарным выходом, который для действующего предприятия определяется по отчетной документации.

Если сравниваемые системы разработки дают разную производительность блока, то в связи с различной концентрацией горных работ следует учитывать разные затраты на подземный транспорт и вспомогательные работы. В остальных случаях можно определять себестоимость добычи только по блоку.

3-й случай. Условия те же, но в техническом отношении варианты различаются между собой одним - двумя элементами (параметрами).

Сравнение ведут по условию

,

,

где  - ущерб от потерь и разубоживания.

- ущерб от потерь и разубоживания.

4-й случай. Один из сравниваемых вариантов обеспечивает меньшие потери руды, другой - меньшее разубоживание; оба варианта примерно равноценны по материально-трудовым затратам:

;

;

.

.

В этом случае сравнение ведут по условию минимального суммарного экономического ущерба от потерь и разубоживания:

,

,

где  - коэффициент перевода разубоживания в условные потери.

- коэффициент перевода разубоживания в условные потери.

Приближенно

К = (1 - Апо р/ А  )/(Аруд / А

)/(Аруд / А  -1),

-1),

где Аруд, Апо р - среднее содержание металла в руде и породе;

А  - минимальное промышленное содержание металла.

- минимальное промышленное содержание металла.

На стадии «Проект» определяют параметры систем разработки, типы применяемого оборудования, размеры и форму поперечных сечений подготовительных, нарезных выработок и вид их крепления, объем подготовительных работ, приходящийся на 1000 т добываемой в блоке руды, потери и разубоживание руды, производительность труда забойных рабочих на подготовительно-нарезных работах, на собственно очистных и по системе в целом, а также мероприятия по технике безопасности.

Методика определения оптимальных параметров дается по отдельным системам разработки с учетом того, какие факторы наиболее существенны для данной системы. Оптимальные значения можно находить методом вариантов или графоаналитическим (с использованием метода вариантов для построения кривых). Часть факторов во многих случаях не удается оценить количественно.

Если не поддающиеся численной оценке факторы в каком-либо случае играют решающую роль, то расчет по другим факторам теряет смысл, а величину параметра принимают на основании инженерного опыта и практических данных.

При выборе систем разработки необходимо пользоваться такими показателями, как удельный расход металла, трудовые ресурсы, энергетические затраты, нагрузка на блок, возможное годовое понижение горных работ.

Помимо численных показателей характеризуют эффективность систем разработки, ее особенности в части охраны труда.

Системы разработки должны применяться лишь в тех условиях и в том виде, в каком они отвечают требованиям охраны труда.

При более или менее одинаковой эффективности сравниваемых систем отдается предпочтение той из них, которая гарантирует лучшие условия охраны труда.

4.6. Технико-экономические показатели по системе

разработки

В себестоимости добычи руды половина затрат и более приходится на подготовительные и очистные работы. Поэтому эффективность систем разработки характеризуется прежде всего себестоимостью подготовки и очистной выемки, которая зависит главным образом от производительности труда.

Важнейшим показателем является также производительность блока и относительный объем подготовительно-нарезных работ, так как от этого зависит степень концентрации горных работ и максимально возможная интенсивность разработки месторождения, а, следовательно, максимально возможная производительность рудника.

Эффективность эксплуатации месторождения характеризуется показателями извлечения руды из недр, т.е. потерями и разубоживанием руды, которые зависят главным образом от системы разработки.

Себестоимость добычи существенно зависит от удельного расхода некоторых материалов.

Соответственно эффективность систем разработки характеризуется следующими численными показателями:

1) производительность труда забойного рабочего по системе разработки (в среднем на подготовительных и очистных работах), т/смену или м3/смену;

2) производительность блока, т/смену или т/месяц;

3) удельный расход подготовительно-нарезных выработок в процентах по объему и запасу блока, % или в м на 1000 т выпускаемой руды;

4) потери руды, %;

5) разубоживание, %;

6) расход материала на отбойку и вторичное дробление кг/т или кг/м3, удельный расход цемента кг/т или кг/м3, удельный расход крепежного леса м3/т или м3/м3;

7) полная себестоимость добычи;

8) коэффициент извлечения руды при добыче;

9) коэффициент изменения качества руды при добыче;

10) извлекаемая ценность конечного продукта из 1 т рудной массы;

11) суммарные технологические затраты на получение конечного продукта из 1 т рудной массы;

12) ожидаемая прибыль из 1 т руды;

13) относительная рентабельность.

Объем подготовительно-нарезных выработок для конкретной системы разработки зависит от ее конструктивных особенностей и принятого бурового и погрузочно-доставочного оборудования при очистной выемке.

Объем подготовительно-нарезных работ уменьшается с увеличением высоты этажа и параметров системы разработки. Расходы на добычу 1 т руды повышаются с увеличением объема подготовительно-нарезных работ в блоке, так как стоимость единицы руды при этом превышает стоимость из очистных забоев. Наряду с этим в некоторых случаях повышение объема подготовительно-нарезных работ значительно улучшает условия очистной выемки. Это, в свою очередь, снижает стоимость очистных работ на 1 т добычи, с избытком оправдывая повышение расходов на подготовительно-нарезные работы в блоке. В других же случаях в результате увеличения объема подготовительно-нарезных работ повышается извлечение запасов руды из блока, отработка рудной залежи ведется более интенсивно. В связи с этим оптимальный объем подготовительно-нарезных выработок необходимо устанавливать по суммарным затратам на 1 т добычи по подготовительно-нарезным и очистным работам с учетом интенсивности разработки месторождения.

Объем подготовительно-нарезных работ измеряют следующими показателями:

- удельным расходом подготовительно-нарезных выработок на 1000 т руды

, м/1000 т,

, м/1000 т,

- удельным объемом подготовительно-нарезных выработок на 1000 т руды

, м3/1000 т,

, м3/1000 т,

где  - суммарная длина подготовительно-нарезных выработок в блоке, м;

- суммарная длина подготовительно-нарезных выработок в блоке, м;

- суммарный объем подготовительно-нарезных выработок в блоке, м3;

- суммарный объем подготовительно-нарезных выработок в блоке, м3;

- извлекаемые запасы руды блока, т.

- извлекаемые запасы руды блока, т.

Балансовые запасы руды блока:

- для горизонтальных рудных залежей

, т,

, т,

- для наклонных и крутопадающих рудных залежей

, т.

, т.

Извлекаемые запасы блока:

- для горизонтальных рудных залежей

, т,

, т,

- для наклонных и крутопадающих рудных залежей

, т,

, т,

где  - длина блока, м;

- длина блока, м;

- ширина блока, м;

- ширина блока, м;

- высота блока, м;

- высота блока, м;

- мощность рудного тела, м;

- мощность рудного тела, м;

- плотность руды, т/м3;

- плотность руды, т/м3;

- коэффициент потерь руды в блоке;

- коэффициент потерь руды в блоке;

- коэффициент разубоживания руды;

- коэффициент разубоживания руды;

- угол падения рудной залежи, град.

- угол падения рудной залежи, град.

Коэффициент потерь руды в блоке

Коэффициент разубоживания руды

,

,

где  - соответственно, потери и разубоживание руды в блоке, %.

- соответственно, потери и разубоживание руды в блоке, %.

Потери и разубоживание руды значительно снижают эффективность разработки месторождения. При потерях уменьшаются извлекаемые запасы руды, а при разубоживании происходит снижение содержания полезных компонентов в добытой руде по отношению к балансовым запасам. Поэтому максимальное извлечение руды из блока без засорения его породой является одним из основных требований, предъявляемых к технологии очистной выемки.

Потери балансовых запасов вызывают увеличение затрат на проведение разведочных, капитальных и подготовительных работ, отнесенных на единицу добытой руды. Потери руды наносят также большой экономический ущерб, вызываемый значительными затратами на добычу потерянных руд.

При разубоживании снижается качество руды, возрастают затраты на обогащение, металлургический передел, погрузочно-доставочные работы и транспорт. В ряде случаев из-за вредных примесей уменьшается извлечение полезных компонентов на обогатительных фабриках и заводах.

В связи с выше изложенным возникает необходимость проведения эффективных мероприятий по уменьшению потерь и разубоживания руды, особенно при добыче высокоценных руд со сложной технологией переработки.

Потери руды, зависящие от применяемых систем разработки, весьма разнообразны и обуславливаются, в основном, ее конструктивными особенностями и параметрами, их можно разделить на следующие группы:

1) потери руды в массиве;

2) потери отделенной от массива (отбитой) руды.

Потери руды в массиве могут быть:

а) в междукамерных и панельных целиках (столбчатых или ленточных), поддерживающих выработанное пространство;

б) в защитных целиках (надштрековые, подштрековые), оставляемых в связи с конструктивными особенностями применяемой системы;

в) из-за не отработки отдельных участков с изменившимися элементами залегания рудного тела;

г) из-за неполноты обрушения руды при системах с обрушением;

д) из-за неполноты отбойки руды у контактов с вмещающими породами (в недоработанных участках кровли и почвы).

Потери отбитой руды в блоке:

а) на почве очистных камер;

б) на днище блока при выпуске;

в) в завалах, местах обрушений;

г) в местах погрузки и разгрузки.

Разубоживание руды при конкретной системе разработки в основном зависит от горно-геологических условий и применяемой технологии очистной выемки. Отработка рудных залежей со слабыми вмещающими породами, с неясно выраженными контактами сопровождается значительным разубоживанием руды. Некоторые системы разработки, например, с этажным и подэтажным разрушением, дают высокое разубоживание. Большой величины оно достигает при выемке тонких и весьма тонких рудных тел вследствии преднамеренной (вынужденной) отбойки пустых пород для создания необходимой (допустимой) ширины очистного пространства.

Разубоживание руды при системах разработки имеет следующие виды:

1) разубоживание от засорения руды вмещающими породами в связи с неточной отбойкой по контакту рудного тела;

2) разубоживание при отслаивании пород с кровли и боков рудной залежи;

3) разубоживание от выщелачивания шахтной водой металла, содержащегося в руде в форме растворимых соединений;

4) конструктивное разубоживание, связанное с вынужденной подработкой боковых пород для обеспечения очистного пространства необходимой ширины по условиям техники безопасности.

Показатели извлечения и засорения руды позволяют более объективно оценить применение каждой системы разработки в конкретных горно-геологических и горнотехнических условиях.

Коэффициент потерь руды при добыче

,

,

где  - количество потерянных балансовых запасов руды блока, т;

- количество потерянных балансовых запасов руды блока, т;

- балансовые запасы руды блока, т.

- балансовые запасы руды блока, т.

Коэффициент извлечения руды

или

Коэффициент извлечения из недр полезных компонентов

,

,

где  - соответственно, содержание полезных компонентов в балансовых запасах и в добытой рудной массе, % или г/т.

- соответственно, содержание полезных компонентов в балансовых запасах и в добытой рудной массе, % или г/т.

Коэффициент разубоживания руды

=

=  ,

,

где  - количество примешанной породы при очистной выемке, т;

- количество примешанной породы при очистной выемке, т;

- количество добытой рудной массы из блока, т.

- количество добытой рудной массы из блока, т.

, т,

, т,

отсюда

, т.

, т.

В связи с трудностью точного определения количества примешанной породы величину разубоживания выражают через снижение содержания полезного компонента в добытой руде (рудной массе) по сравнению с содержанием в балансовых запасах.

В этом случае коэффициент разубоживания составит:

- для условий, когда вмещающие породы не содержат полезных компонентов ( 0)

0)

;

;

- для условий, когда вмещающие породы содержат полезные компоненты ( 0)

0)

При выемке тонких и весьма тонких рудных тел (жил) с подрывкой боковых пород коэффициент разубоживания (конструктивное разубоживание) имеет следующий вид:

- для условий, когда боковые породы не содержат полезных компонентов ( 0)

0)

;

;

- для условий, когда боковые породы содержат полезные компоненты ( 0)

0)

,

,

где  - допустимая ширина очистного пространства, м;

- допустимая ширина очистного пространства, м;

- средняя мощность рудного тела, м;

- средняя мощность рудного тела, м;

- плотность руды, т/м3;

- плотность руды, т/м3;

- плотность вмещающих пород, т/м3;

- плотность вмещающих пород, т/м3;

- соответственно, содержание полезных компонентов в рудном теле (жиле) и во вмещающих породах, %или г/т.

- соответственно, содержание полезных компонентов в рудном теле (жиле) и во вмещающих породах, %или г/т.

Коэффициент изменения качества рудной массы при добыче

.

.

Выход рудной массы при добыче

или

Поскольку потери и разубоживание руды в процессе добычи между собой взаимосвязаны, допустимую величину тех или других для конкретных горно-геологических условий необходимо определять технико-экономическим расчетом.

При расчете потерь и разубоживания товарной руды для выемочных камер на Малеевском руднике учитываются первичные (конструктивные) и вторичные потери, в том числе условно-постоянные, потери на контакте руда-порода, потери на контакте с бетоном со смежной камерой, потери на контакте с породой и кровле блока, потери отбитой руды в днище камеры. Затем первичные и вторичные потери суммируют в общие потери.

При расчете разубоживания товарной руды учитывают первичное (за счет прирезки породы) и вторичное разубоживание, в том числе условно-постоянные за счет отслоения пород висячего бока, разубоживание на контакте руда-порода по висячему и лежачему боку, разубоживание с бетоном смежной камеры, разубоживание на контакте в кровле блока. Суммируя первичное и вторичное разубоживание определяют разубоживание общее.

2015-01-21

2015-01-21 1126

1126