Жизнь как явление характеризуется метаболизмом, размножением, наследственностью, изменчивостью, ростом, развитием, смертью.

Метаболи́зм (от греч. μεταβολή, «превращение, изменение») или обмен веществ — полный процесс превращения химических веществ в организме, обеспечивающих его рост, развитие, деятельность и жизнь в целом. В живом организме постоянно расходуется энергия, причём не только во время физической и умственной работы, а даже при полном покое (сне). Обмен веществ представляет собой комплекс биохимических и энергетических процессов, обеспечивающих использование пищевых веществ для нужд организма и удовлетворения его потребностей в пластических и энергетических веществах.

Размножение - это увеличение количества особей вида посредством воспроизведения. Способность к размножению, или самовоспроизведению, является одним из обязательных и важнейших свойств живых организмов. Размножение поддерживает длительное существование вида, обеспечивает преемственность между родителями и их потомством в ряду многих поколений. Размножение бывает бесполое и половое.

Формы бесполого размножения:

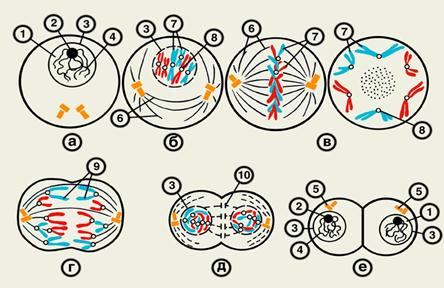

1. Бинарное деление - митотическое деление, при котором образуются две равноценные дочерние клетки (Рисунок 3.1);

а — начало профазы; б — конец профазы; в — метафаза; г — анафаза; д — телофаза;

е — завершение митоза. 1 — ядро; 2 — ядрышко; 3 — ядерная оболочка;

4 — неспирализованные хромосомы; 5 — пара центртриолей; 6 — нити веретена деления;

7 — родительские хромосомы разных типов; 8 — центромеры хромосом; 9 — дочерние хромосомы; 10 — поперечная мембранная перегородка между дочерними клетками.

Рисунок 3.1- Фазы митотического деления

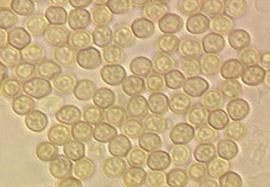

2. Множественное деление, или шизогония. Материнская клетка распадается на большое количество более или менее одинаковых дочерних клеток (малярийный плазмодий) (Рисунок 3.2);

Рисунок 3.2 -Шизогония

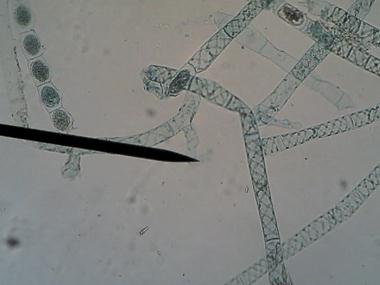

3. Споруляция. Размножение посредством спор - специализированных клеток грибов и растений (Рисунок 3.3). Если споры имеют жгутик и подвижны, то их называют зооспорами (хламидомонада). Если споры образуются с помощью митоза, то они имеют одинаковый генетический материал, если же они образуются с помощью мейоза, то они имеют генетический материал только одного организма, но генетически такие споры неравноценны;

Рисунок 3.3 - Растения размножающиеся посредством спор

Рисунок 3.3а - Споры грибов

4. Почкование. На материнской особи происходит образование выроста - почки, из которого развивается новая особь (дрожжи, гидра) (Рисунок 3.4);

Рисунок 3.4 Почкообразование у гидры

5. Фрагментация - разделение особи на две или несколько частей, каждая из которых развивается в новую особь (Рисунок 3.5). У растений (спирогира), и у животных (кольчатые черви). В основе фрагментации лежит свойство регенерации;

Рисунок 3.5 - Водоросль спирогира произрастающая повсеместно в случае разрыва в любом месте достраиватся до нужных размеров и формы. Разорванные иглокожие (морские звезды) легко достраиваются до исходных размеров

6. Вегетативное размножение. Характерно для многих групп растений. При вегетативном размножении новая особь развивается либо из части материнской, либо из особых структур (луковица, клубень и т.д.), специально предназначенных для вегетативного размножения (Рисунок 3.6);

Рисунок 3.6 - Размножение клубники

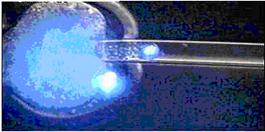

7. Клонирование. Искусственный способ бесполого размножения.. Клон - генетически идентичное потомство, полученное от одной особи в результате того или иного способа бесполого размножения. Реализован в практике, путем введения в клетку искусственного ядра. Техника введения показана на рисунке 3.7

Рисунок 3.7 - Техника введения ядра в клетку

В естественных условиях клоны появляются редко. Общеизвестный пример естественного клонирования, существующего в природе и имеющего место у человека - однояйцевые близнецы, развившиеся из одной яйцеклетки (Это обязательно дети одного пола). До шестидесятых годов двадцатого века клоны получали искусственным путем исключительно при вегетативном размножении растительных организмов, чаще всего для сохранения сортовых признаков и при получении культур микроорганизмов, используемых в медицине. В начале шестидесятых годов были разработаны методы, позволяющие успешно клонировать некоторые высшие растения и животных путем выращивания из отдельных клеток. Эти методы возникли в результате попыток доказать, что ядра зрелых клеток, закончивших свое развитие, содержат всю информацию, необходимую для кодирования всех признаков организма, и что специализация клеток обусловлена включением и выключением определенных генов, а не утратой некоторых из них. Первый успех был достигнут профессором Стюардом из Корнельского университета, который показал, что, выращивая отдельные клетки корня моркови (ее съедобной части) в среде, содержащей нужные питательные вещества и гормоны, можно индуцировать процессы клеточного деления, приводящие к образованию новых растений моркови. Вскоре после этого Гёрдон, работавший в Оксфордском университете, впервые сумел добиться клонирования позвоночного животного. Позвоночные в естественных условиях клонов не образуют; однако, пересаживая ядро, взятое из клетки кишечника лягушки, в яйцеклетку, собственное ядро которой предварительно было разрушено путем облучения ультрафиолетом, Гёрдону удалось вырастить головастика, а затем и лягушку, идентичную той особи, от которой было взято ядро.

С семидесятых годов ученые предпринимали попытки клонирования млекопитающих. Крохотная овечка Долли - символ очередного этапа успешного развития биотехнологии. Такого рода эксперименты не только доказывают, что дифференцированные (специализированные) клетки содержат всю информацию, необходимую для развития целого организма, но и позволяют рассчитывать, что подобные методы можно будет использовать для клонирования позвоночных, стоящих на более высоких ступенях развития, в том числе и человека. Техника клонирования сулит, в первую очередь, большие перспективы для животноводства, так как дает возможность получать от любого животного, обладающего ценными качествами, многочисленные генетически идентичные копии с теми же признаками. Клонирование нужных животных, например племенных быков, скаковых лошадей и т.п., может оказаться столь же выгодным, как и клонирование растений, которое, как было сказано, уже производится. Также одна из возможных областей применения данной технологии клонирование редких и исчезающих видов диких животных. Фактически появились реальные технические возможности для клонирования человека.

Половое размножение — процесс, связанный с развитием новых организмов из половых клеток. В большинстве случаев половое размножение сопровождается слиянием половых клеток, при этом восстанавливается удвоенный набор хромосом. В зависимости от систематического положения эукариотических организмов половое размножение имеет свои особенности, но, как правило, оно позволяет объединять генетический материал от двух родительских организмов и позволяет получить потомков с комбинацией свойств, отсутствующей у родительских форм.

Партеногенез (непорочное зачатие)- это особый вид полового размножения, при котором новый организм развивается из неоплодотворенной яйцеклетки, обмена генетической информацией в этом случае не происходит, как и при бесполом размножении. Аналогичный процесс у растений называется апомиксис.

Такой способ размножения используется некоторыми животными (хотя чаще к нему прибегают относительно примитивные организмы). В тех случаях, когда из оплодотворённых яйцеклеток развиваются самки, а из неоплодотворённых — самцы, партеногенез способствует регулированию численных соотношений полов (например, у пчёл).

Существует несколько классификаций партеногенетического размножения.

- По способу размножения

- Естественный — нормальный способ размножения некоторых организмов в природе.

- Искусственный — вызывается экспериментально действием разных раздражителей на неоплодотворённую яйцеклетку, в норме нуждающуюся в оплодотворении.

- По наличию других форм размножения в цикле развития

- Облигатный — когда он является единственным способом размножения

- Циклический — партеногенез закономерно чередуется с другими способами разножения в жизненном цикле (напрмер, у дафний и коловраток).

- Факультативный — встречающийся в виде исключения или запасного способа размножения у форм, в норме двуполых.

- В зависимости от пола организма

- Гиногенез — партеногенез самок

- Андрогенез — партеногенез самцов

Приспособляемость организмов и проблемы выживания вида создали удивительные способности у некоторых животных к смене пола при наступлении особых периодов, связанных с исчезновением представителей противоположного пола. У некоторых животных процесс смены пола – это обычное нормальное явление в жизненном цикле.

Гермафродит — организм, обладающий признаками мужского и женского пола, в том числе и имеющий как мужские, так и женские половые органы. Для того, чтобы сменить пол, людям необходимо пройти гормональную терапию и хирургическую операцию, но даже в этом случае говорить о полной смене пола не приходится. Полноценным представителем другого пола после подобных вмешательств человек не становится. А вот у некоторым животных смена пола не сложнее обычной линьки.

Гермафродитизм достаточно широко распространён в природе — как в растительном мире (в этом случае обычно используются термины однодомность или многодомность), так и среди животных. Большая часть высших растений являются гермафродитами, у животных гермафродитизм распространён прежде всего среди беспозвоночных — ряда кишечнополостных, подавляющего большинства плоских и круглых червей, моллюсков, ракообразных (в частности, большинства видов усоногих раков) и насекомых (кокциды).

Среди позвоночных гермафродитами являются многие виды рыб, причём наиболее часто гермафродитизм проявляется у рыб, населяющих коралловые рифы.

Различают синхронный и последовательный гермафродитизм.

При синхронном гермафродитизме особь способна одновременно продуцировать и мужские, и женские гаметы. В растительном мире такая ситуация зачастую приводит к самооплодотворению, встречающемуся у многих видов грибов, водорослей и цветковых растений (самоопыление у самофертильных растений). В животном мире самооплодотворение при синхронном гермафродитизме встречается у гельминтов, гидр и моллюсков

В случае последовательного гермафродитизма (дихогамии) особь последовательно продуцирует мужские либо женские гаметы, при этом происходит либо последовательная активация гонад мужского и женского типов, либо смена фенотипа, ассоциированного с полом целиком. Дихогамия может проявляться как в пределах одного репродуктивного цикла, так и в течение жизненного цикла особи, при этом репродуктивный цикл может начинаться либо с мужской (протандрия), либо с женской (протогиния).

У растений, как правило, распространён первый вариант — при образовании цветков пыльники и рыльца созревают неодновременно. Таким образом, с одной стороны предотвращается самоопыление и, с другой стороны, за счёт неодновременности времени цветения различных растений в популяции, обеспечивается перекрёстное опыление, что является способом обмена генетической информацией, отсутствующего и низших растений и животных.

Примеры некоторых представителей последовательного гермафродитизма:

· Коралловые полипы;

· Морской огурец;

· Креветки;

· Морской юнкер;

· Рыбы-клоуны.

Рис.3.7а. Коралловые полипы

Коралловые полипы — это не растения, а древние морские животные, питающиеся планктоном. Им доступны два способа размножения: бесполый, то есть почкование, и половой. Некоторые виды кораллов способны менять свой пол в зависимости от температуры окружающей воды. Если температура вокруг повышается, из самок они превращаются в более жизнестойких самцов.

Рис. 3.7б. Морской огурец Polycheira rufescens

Голотурии или морские огурцы — это животные продолговатой формы, относящиеся к тому же типу, что и морские звезды. Представители одного из видов голотурий, Polycheira rufescens, меняют свой пол не один и не два раза в жизни. В обычное время года определить пол этих животных можно только при помощи микроскопа, а во время сезона размножения часть морских огурцов превращается в ярко выраженных самок, а еще часть — в ярко выраженных самцов. Остальные сочетают в себе признаки обоих полов, так как находятся на пути превращения из мужской особи в женскую или наоборот.

Рис. 3.7в Креветка

Некоторые виды этих ракообразных, например, северная креветка, относятся к числу существ, меняющих свой пол. Выросшая личинка становится самцом, а через примерно два года меняет свой пол на противоположный, и весь остаток жизни живет и действует как самка.

Coris julis, стадия самки

Coris julis, стадия самца

Рис. 3.7г. Морской юнкер

Такое необычное название носит небольшая морская рыбка семейства губановых. У морских юнкеров, как и у креветок, в течение жизни происходит смена пола. Сначала созревший малек становится самкой, а через несколько лет меняет свой пол и окрас, и до конца жизни функционирует как самец. Мужские и женские особи у морских юнкеров внешне настолько не похожи друг на друга, что долгое время считались представителями разных видов. Такая форма последовательного гермафродитизма характерна не только для морских юнкеров, но и еще для ряда представителей отряда окунеобразных, например, рыб-попугаев (Рыбы-попугаи получили своё название за их «клюв»: их многочисленные зубы плотно расположенные на внешней поверхности челюстной кости, которая формой напоминает клюв попугая. В семействе этих рыб около сотни видов). Причем у некоторых из них, помимо меняющих пол самок, рождаются и самцы, сохраняющие свой пол на всю жизнь.

Рис. 3.7д. Рыба-клоун

Рыбы клоуны -это тропические рыбки с ярким окрасом, меняющие свой пол только при трагических обстоятельствах. Они живут группами, состоящими из размножающейся пары и некоторого количества неполовозрелых самцов. Если самка из пары гибнет, ее самец меняет пол и сам становится размножающейся самкой, а самый крупный из младших мужских особей занимает его место. Возможно, такой фокус природы объясняется тем, что рыбы-клоуны живут под защитой актиний, скрываясь среди их способных парализовать добычу щупалец от хищных рыб. Поиски новой самки для «овдовевшего» самца этого вида крайне небезопасен, ведь актинии иногда расположены на довольно большом расстоянии друг от друга.

Наследственность. Уже более ста лет назад стало известно, что каждый новый организм возникает в результате соединения мужской и женской половых клеток - яйцеклетки и сперматозоида.

Работы немецкого биолога Ф. Шнейдера наводили на мысль, что из элементов ядра клетки наиболее вероятными непосредственными носителями наследственности являются «цветные тельца» - хромосомы. Свое название они получили после того как для их наблюдения под микроскопом их окрашивали красителями для лучшего рассмотрения.

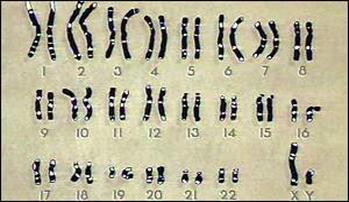

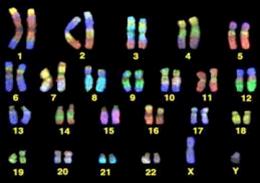

Голландец Э. ван Бенедан заметил, что в половых клетках хромосом в два раза меньше (Рисунок 3.8), и только после слияния разнополых клеток образуется нормальный хромосомный набор.

Рисунок 3.8 - Хромосомы человека в черно-белом варианте

Рисунок 3.8а - Хромосомы человека в цветном варианте

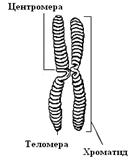

Рисунок 3.8б - Строение хросмосомы

Хромосомная теория наследственности (морганизм) трансформировалась в молекулярную генетику, в учение о гене, как участке ДНК.

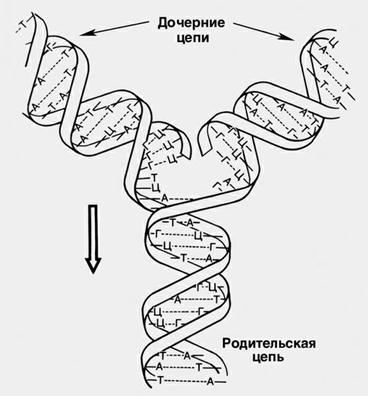

На рисунке показан процесс "упаковки" ДНК в сложно-скрученные структуры. Причины "укладки" очевидны - ДНК слишком длинная молекула (длина цепи ДНК одной хромосомы - около 10 сантиметров), поэтому её надо упаковать. А чтобы она не слипалась между собой, с ней связываются определённые белки. Комплекс белков с ДНК называется хроматином. Для удобства всегда ставят знак тождества между ДНК и хроматином, поскольку "голой" ДНК в природе не встречается. ДНК содержит гены и некодируемые участки. В процессе расхождения удвоившихся хромосом в центромерах происходит разборка полимера приводящая к расхождению хромосом с образованием 2 дочерних клеток. Репликация ДНК происходит под действием ферментов и приводит к образованию второй точной копии молекулы ДНК в удвоенной хромосоме (Рисунок 3.9).

Рисунок 3.9 - Схема репликации молекулы ДНК:

дочерняя цепь (реплика) строится на каждой из родительских полинуклеотидных цепей, как на матрице. Стрелкой указано направление движения так называемой вилки репликации, пунктиром обозначены водородные связи между азотистыми основаниями. А — аденин, Т — тимин, Г — гуанин, Ц — цитозин

Хромосомная теория наследственности объясняет не только процесс эволюции и передачу признаков родителей детям, но и показывает генетическую связь всего живого, в том числе родственную связь людей и обезьян. В процессе изучения хромосомной теории наследственности были выявлены хромосомно-наследственные заболевания, вызываемые нерасхождением хромосом в процессе митоза клетки. Такие хромосомные образования называются трисомией и по определению излечение данных заболеваний невозможно.

Синдром Патау (трисомия по хромосоме 13). Впервые описано в 1960 году. Популяционная частота 1 на 7800.

Для синдрома Патау характерны следующие диагностические признаки: расщелина верхней губы и неба, низко посаженные деформированные ушные раковины, флексорное положение пальцев рук, выпуклые ногти, поперечная ладонная складка, стопа-качалка. Из пороков внутренних органов отмечены врожденные пороки сердца (дефекты перегородок и крупных сосудов), незавершенный поворот кишечника и др. Глубокая идиотия. Дети, в основном, умирают в возрасте до 1 года, чаще в первые 2-3 месяца жизни.

Синдром Эдвардса (трисомия по хромосоме 18) ( Рисунок 3.10 ). Описан в 1960 году. Популяционная частота составляет 1 на 6500. Дети с синдромом Эдвардса имеют малую массу тела при рождении. Основными диагностическими признакамисиндрома являются: низко посаженные аномальной формы уши, скошенный подбородок. Имеются аномалии развития конечностей: верхних - сгибательные деформации пальцев, перекрывание пальцев, сжатые пальцы рук, широкий палец стопы, типичная форма стопы в виде качалки. Из внутренних пороков следует отметить комбинированные пороки сердечно-сосудистой системы, незавершенный поворот кишечника пороки развития почек чаще гидронефроз и подковообразная почка), крипторхизм. Дети погибают, в основном, в возрасте до 1 года от осложнений, вызванных врожденными пороками развития.

Рисунок 3.10 - Синдром Эдвардса

Синдром Дауна (трисомия хромосомы 21) ( Рисунок 3.11 ). Впервые описан в 1866 году английским врачом Дауном. Наиболее часто встречающийся хромосомный синдром - популяционная частота составляет 1 случай на 600-700 новорожденных детей. Частота рождения детей с данным синдромом зависит от возраста матери и резко увеличивается после 35 лет. Цитогенетические варианты очень разнообразны, но около 95% случаев представлены простой трисомией 21 хромосомы. Несмотря на интенсивное изучение синдрома причины нерасхождения хромосом до настоящего времени не ясны.

Основными диагностическими признаками синдрома являются: типичное плоское лицо, монголоидный разрез глаз, открытый рот, аномалии зубов, короткий нос и плоская переносица, избыток кожи на шее, короткие конечности, поперечная четырех-пальцевая ладонная складка (обезьянья борозда). Из пороков внутренних органов часто отмечаются врожденные пороки сердца и желудочно-кишечного тракта, которые и определяют продолжительность жизни больных. Умственная отсталость обычно средней степени тяжести. Дети с синдромом Дауна часто ласковые и привязчивые, послушные и внимательные.

Рисунок 3.11- Синдром Дауна

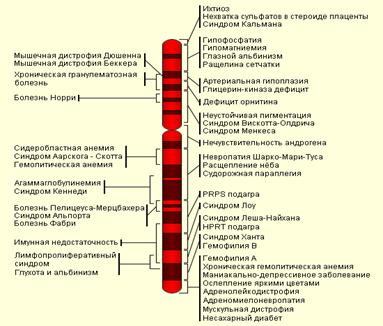

Исследования строения хромосом позволили выявить отдельные участки - гены, отвечающие за наследование некоторых признаков и наличия некоторых заболеваний. Для человеческой хромосомы Х это (Рисунок 3.12):

Рисунок 3.12 Хромосома Х и гены отвечающие за те или иные заболевания

Рисунок 3.12а - Хромосома 7

Хромосома 7 (Рисунок 3.12а) - одна их хромосом человека, обычно содержащаяся в ядре клетки в двух экземплярах. Она содержит более 158 миллионов пар оснований, что составляет от 5% до 5.5% всего материала ДНК в клетке тела человека. По разным оценкам, хромосома 7 содержит от 1000 до 1400 генов. Эти данные носят только ориентировочный характер. Точные оценки будут сделаны по мере более глубокого их изучения.

В 2000 - ом году ученым удалось полностью расшифровать последовательность нуклеотидов, составляющих более чем 80 тысяч генов человека. При его расшифровке, помимо собственно нуклеотидной последовательности, получены данные о цитогенетических и физических картах хромосом, их нуклеотидных последовательностях, локализации генов, устойчивых полиморфизмах, то есть мутациях, присутствующих в локальных популяциях человека с частотами не менее 3-5%. К настоящему времени выявлено не менее 1.5 миллиона мутационных полиморфизмов, по которым геномы людей отличаются друг от друга. К настоящему времени расшифрованы аминокислотные последовательности миллионов белков и с использованием методов рентгеноструктурного анализа и ядерного магнитного резонанса определены пространственные структуры более 15 тысяч белков. В ближайшие годы это достижение позволит справиться с десятками болезней, против которых современная медицина бессильна. Будет найдено средство от рака, заболеваний сердечно-сосудистой системы, многих наследственных нарушений и пороков развития, будет замедлено старение организма. Расшифровка генома - плод совместных усилий международного проекта Геном человека", финансируемого как британским фондом Wellcome Trust, так и американскими Национальными институтами здравоохранения, и частной компании Celera Genomics. Перед учеными встанет задача обобщения данных, установление взаимосвязей между различными генами, изучение механизмов развития болезней на генном уровне. Вскоре каждый человек сможет получить личную копию своего генетического кода для медицинских целей или просто из любопытства. Британская компания Solexa заявила о завершении разработки нового метода расшифровки генов, который позволит прочитать геном человека за один день. Кроме того, американский ученый Крейг Вентер, который принимал участие в расшифровке первого образца человеческого генома, сообщил, что уже получил заказы от частных лиц, желающих иметь на руках собственную генную карту. Человеческий геном представляет собой "строку" из трех миллиардов фрагментов ДНК. Такая информация позволит человеку узнать, например, о существовании генов, которые указывают на повышенный риск таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера. Компания Solexa сообщила о создании более быстрого и дешевого метода расшифровки цепочек ДНК. Впервые он был использован для анализа единичных нуклеотидных полиморфизмов (SNP) - фрагментов кода ДНК, отличающиеся у разных людей. Эти незначительные различия могут объяснить, почему некоторые люди предрасположены к таким болезням, как рак или диабет, а другие - нет. Цель компании Solexa - разработать технологию, при которой полный геном человека может быть получен за 24 часа при стоимости процесса не более 1 тыс. долларов. Такая услуга может стать частью анализа крови, проводимого в обычной поликлинике. По словам представителей компании, при правильном использовании генетическая информация способна оказать помощь в улучшении здоровья отдельного человека, но в тоже время необходимо обеспечить конфиденциальность таких данных.

Изменчивость - это возникновение индивидуальных различий. На основе изменчивости организмов появляется генетическое разнообразие форм, которые в результате действия естественного отбора преобразуются в новые подвиды и виды. Различают изменчивость ненаследственную - модификационную или фенотипическую, и наследственную мутационную или генотипическую, а также комбинативную и соотносительную. Данные о типах изменчивости приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1- Сравнительная характеристика форм изменчивости

| Формы изменчивости | Причины появления | Значение | Примеры | |

| Ненаследственная модификационная (фенотипическая) | Изменение условий среды, в результате чего организм изменяется в пределах нормы реакции, заданной генотипом | Адаптация - приспособление к данным условиям среды, выживание, сохранение потомства | Белокочанная капуста в условиях жаркого климата не образует кочана. Породы лошадей и коров, завезенных в горы, становятся низкорослыми | |

| Наследственная (генотипическая) | Мутационная | Влияние внешних и внутренних мутагенных факторов, в результате чего происходит изменение в генах и хромосомах | Материал для естественного и искусственного отбора, так как мутации могут быть полезные, вредные и безразличные, доминантные и рецессивные | Появление полиплоидных форм в популяции растений или у некоторых животных (насекомых, рыб) приводит к их репродуктивной изоляции и образованию новых видов, родов -- микроэволюции |

| Комбинативная | Возникает стихийно в рамках популяции при скрещивании, когда у потомков появляются новые комбинации генов | Распространение в популяции новых наследственных изменений, которые служат материалом для отбора | Появление розовых цветков при скрещивании белоцветковой и красноцветковой примул. При скрещивании белого и серого кроликов может появиться черное потомство | |

| Соотноси-тельная (коррелятивная) | Возникает в результате свойства генов влиять на формирование не одного, а двух и более признаков | Постоянство взаимосвязанных признаков, целостность организма как системы | Длинноногие животные имеют длинную шею. У столовых сортов свеклы согласованно изменяется окраска корнеплода, черешков и жилок листа |

Онтогенез - индивидуальное развитие организма, совокупность последовательных морфологических, физиологических и биохимических преобразований, претерпеваемых организмом от момента его зарождения до конца жизни. Онтогенез включает рост, т. е. увеличение массы тела, его размеров, дифференцировку. Термин введён Э. Геккелем. В ходе онтогенеза каждый организм закономерно проходит последовательные фазы, стадии или периоды развития, из которых основными у организмов, размножающихся половым путём, являются: зародышевый (эмбриональный), послезародышевый (постэмбриональный) и период развития взрослого организма. В основе онтогенеза лежит сложный процесс реализации на разных стадиях развития организма наследственной информации, заложенной в каждой из его клеток. Обусловленная наследственностью программа онтогенеза осуществляется под влиянием многих факторов (условия внешней среды, межклеточные и межтканевые взаимодействия, гуморально-гормональные и нервные регуляции и т.д.) и выражается во взаимосвязанных процессах размножения клеток, их роста и дифференцировки.

Одной из главных особенностей всех организмов является способность к росту. Было бы неверным представлять рост просто как увеличение в размерах. Так, размеры растительной клетки могут увеличиться при поглощении воды, но этот процесс не будет истинным ростом, так как он обратим. Обычно ростом называется увеличение размеров организма (либо отдельных органов) за счёт процессов биосинтеза. В некоторых случаях рост может быть отрицательным (например, уменьшение сухой массы семени при образовании ростка).

Рост многоклеточного организма можно разделить на два процесса:

- деление клеток в результате митоза;

- рост клеток – необратимое увеличение в размерах за счёт поглощения воды или синтеза протоплазмы.

У однолетних растений, некоторых насекомых, птиц и млекопитающих рост ограничен. После наступления максимальной интенсивности роста, когда организм достигает зрелости и размножается, рост замедляется, а потом и вовсе приостанавливается, после чего организм стареет и гибнет. У многолетних растений (особенно у деревьев), многих беспозвоночных, рыб и пресмыкающихся рост неограниченный; какая-то небольшая положительная скорость роста наблюдается до самой гибели. Необычным типом роста характеризуются многие членистоногие. Их наружный скелет не может увеличиваться в размерах, и этим животным приходится его сбрасывать. В тот короткий период, пока новый скелет не затвердеет, и происходит увеличение размеров тела.

Смерть (гибель) — необратимое прекращение, остановка жизнедеятельности организма. Для одноклеточных живых форм завершением периода существования отдельного организма может являться как смерть, так и митотическое деление клетки. Наступлению смерти всегда предшествуют терминальные состояния — преагональное состояние, агония и клиническая смерть, — которые в совокупности могут продолжаться различное время, от нескольких минут до часов и даже суток. Вне зависимости от темпа наступления смерти ей всегда предшествует состояние клинической смерти. Клиническая смерть продолжается с момента прекращения сердечной деятельности, дыхания и функционирования ЦНС и до момента, пока в мозгу не разовьются необратимые патологические изменения. В состоянии клинической смерти анаэробный обмен веществ в тканях продолжается за счёт накопленных в клетках запасов. Как только эти запасы в нервной ткани заканчиваются, она умирает. При полном отсутствии кислорода в тканях омертвение клеток коры головного мозга и мозжечка (наиболее чувствительных к кислородному голоданию отделов мозга) начинается через 2—2,5 минуты. После смерти коры восстановление жизненных функций организма становится невозможным, то есть клиническая смерть переходит в биологическую.

2015-02-27

2015-02-27 1358

1358