В. М. Бехтерев исследовал в конце прошлого — начале нашего века массовые психические эпидемии, анализ которых вошел в монографию «Внушение и его роль в общественной жизни» (1908). Он писал, что в большинстве случаев толпе нужны вожаки, которые, инстинктивно чувствуя значение и силу толпы, руководят ею, как искусные демагоги, гораздо более силой внушения, нежели здравым убеждением (12. С.

162). Значительно позднее, во время русских революций 1905, 1917 г., гражданской войны, он обнаружил их подобие в политической жизни общества. Он не называл, правда, это психическими состояниями. Было другое время, была иная терминология.

В первой части обсуждалась интеллектуальная экспансия, ставящая своей целью овладение сознанием человека и изменение параметров структуры его психики. Политическая деятельность общественно-политических движений рассматривалась в сопряжении соответствующих политических явлений и психологических феноменов: борьбы идей в общественной науке и изменений психологической структуры общества. Осуществлялось это за счет искусства доказательства, опиравшегося на высочайший интеллект авторов политических концепций и учений. В первой части предметом исследования были психологические свойства человека, обладающие большой устойчивостью, инерционностью, определяющие поведение человека независимо и даже иногда вопреки внешним воздействиям. Формирование новых свойств и изменение структуры личности занимают в жизни человека годы, в жизни общества для этого требуется несколько поколений. Влияние таких мыслителей, как Аристотель, Гоббс, Маркс, Аристофан, имеет здесь решающее значение.

|

|

|

Во второй части объектом исследования были нескрываемые, прямые политические явления, согласующиеся с более доступными для обнаружения и реконструкции психологическими феноменами. В качестве политического явления рассматривалась парламентская деятельность, в качестве соответствующего психологического феномена — психические состояния, стимулируемые борьбой за жизненное пространство. Во второй части предметом исследования были психические состояния, существующие в основном во время действия внешних стимулов и подчиняющие себе на это время поведение человека. С прекращением стимульного воздействия исчезает через некоторое время и соответствующее стимулу психическое состояние. Существо политической работы парламента, заключающееся в необходимости изменять психическое состояние целого общества, обусловливает участие в ней таких выдающихся ораторов и вождей, как Марат, Дантон, Робеспьер.

|

|

|

Профессиональная политика нуждается в четком знании того, сколько и какие психические состояния определяют принятие или непринятие политических инноваций. Какими состояниями обусловлена политическая удача или неудача? К каким психическим состояниям необходимо апеллировать в ходе реализации политической программы и каким образом?

Начиная с 1987 г. по август 1991 г. нами систематически производились измерения психических состояний «политического человека» — людей различного возраста, социального поло-

жения, идеологической ориентации, живущих в различных регионах России. Использовалась, например, методика Люшера (The Luscher COLOR TEST. Washington Square Press. 1969.), позволяющая интерпретировать различные ее параметры для характеристики психических состояний (84, 85, 86). Энергичность — утомление оценивалось по соотношению цветов теста Люшера 3—2 в выборе испытуемого; расслабленность — напряженность — по 5 —6; хладнокровие — стресс — по 0—7; спокойствие -- тревожность — по 4—1; терпимость — принципиальность— по 2— 5; расположенность — критичность — по 4—0; общительность — замкнутость — по 3—7; комформность — фанатичность — по 6—7; восхищенность — возмущепность — по 3—0; синтония — асинтония — по 1—0; симпатия — антипатия — по 1—7; любовь — ненависть — по 5 —7; готовность — растерянность — по 3—6; любопытство — скука — по 4—7; сытость — голод — по 2—6; дружелюбие — враждебность — по 4—2. Методика расчета экспериментальных данных на примере праксиче-ских состояний опубликована (84. С. 52 — 57). Состояния классифицировались по нескольким группам (схемы 2.1 и 2.2).

В основу классификации была положена концепция В. А. Ганзена и В. Д. Юрченко о подразделении их на состояния праксические, гуманитарные, мотивационные, эмоциональные и состояния сознания (21).

В первую группу классификации были включены психические состояния в зависимости от характера стимулов, их вызывающих. Под праксическими состояниями понималась целостная характеристика психической работы, сопровождающая формулировку цели, адекватных ей средств и получения искомого результата в условиях труда, учения, взаимодействия с физической и социальной окружающей средой. Эмоциональные состояния определялись как характеристика активности человека, обусловленная мерой удовлетворения потребностей его организма в пище, сигналах, движении, пространстве; гуманитарные состояния определялись как целостная характеристика деятельности человека, вызываемая параметрами получаемой им информации. Субъективная мера ее своевременности, понятности, уместности, приемлемости вызывает острую психическую реакцию. Мотивационными состояниями мы считали целостную характеристику психического поведения, характерную для процесса межличностного общения между людьми. Общение может вызывать интимные чувства, основываться на общественных отношениях, появляться в процессе совместного труда, может иметь познавательный интерес. Психические состояния этой группы независимы друг от друга, каждое из них вызывается только своей специфической причиной, хотя их внешние проявления и имеют некоторое сходство.

Вторая группа классификации психических состояний осуществлялась по той структуре психики человека, которая от-

|

Схема 2.2. Результаты экспериментального исследования психических состояний различных групп населения, вовлеченных в общественно-политические движения в 1990—1991 гг.

1) Политические руководители центральной России.

2) Политизированная интеллигенция Ленинграда.

3) Молодежные политические лидеры Ленинграда.

4) Государственные служащие Ленинградской области.

5) Государственные служащие Ленинграда.

|

|

|

кликается на стимульное воздействие, провоцирующее собственно конкретное состояние. Традиционно принято изучать человека как носителя индивидных качеств (пол, возраст, конституция, нейродинамика), субъектных особенностей (воля, мышление, перцепция, аффект), личностных свойств (характер, темперамент, способности, направленность) и свойств индивидуальности (опыт, индивидуальная история, продуктивность, индивидуальные особенности).

Естественно предположить, что и психические состояния человека связаны с его индивидными признаками, обусловленными временем жизни, года, месяца, дня, потребностями организма или реакцией на сопоставимость скорости изменений в окружающей среде со способностью воспринимать их. Аналогичным образом дифференцируются субъектные психические состояния, вызываемые мерой и скоростью, длительностью и организованностью расходования рабочей силы. Отдельно рассматривались личностные психические состояния, формирующиеся в социально-историческом пространстве отношений между людьми и обществом. Как отдельный вид психических состояний анализировались состояния индивидуальности, пробуждаемые мерой объективности, ясности, организованности и практичности представлений о мире.

Острые индивидные психические состояния могут возникать при спокойных личностных и субъектных состояниях. Возможны любые сочетания состояний, и решающее значение имеют те из них, которые причастны к тому, что происходит с человеком здесь и сейчас. Но возможны и взаимодействия состояний: так личностные состояния могут влиять на проявление индивидных и т. д.

Третья группа классификации психических состояний характеризует тип реакции на социально-политические явления, в данном случае — на перераспределение жизненного пространства человека при помощи метода правового регулирования. Несомненно, что наличие физического пространства, его комфортность, обеспеченность условиями для жизнедеятельности вызывают свою гамму психических состояний, характерную для переживания удовлетворения потребностей индивида. Экономическое пространство имеет в своей основе иные механизмы возникновения и существования. Усилия субъекта по активной организации своих действий для получения потребительной стоимости и ее обмена продуцируют специфические праксические, гуманитарные, эмоциональные и мотивационные состояния. Правовое пространство ближе всего к удовлетворению личностных потребностей, чувствительных к общественно-историческим ценностям. Они регламентируют направленность личности, черты ее характера, ограничивают проявления темперамента, способностей и вызывают состояния специфической природы. Информационное пространство мощнее всего влияет

|

|

|

на состояния индивидуальности, ориентированной на формирование картины мира. Картина мира придает смысл жизни, оправдывает и разрешает, обвиняет и запрещает. Информационное пространство имеет самостоятельную ценность, сравнимую с ценностью других видов пространства. Состояния, которые им продуцируются, не менее значимы и остры, чем любые другие.

Человек и общество постоянно переживают весьма сложную гамму психических состояний. Они как бы сигнализируют о степени активности политической жизни общества, ее направленности, интенсивности. Только при доминировании конкретных психических состояний и ослабленное™ других возможно осуществление соответствующих им политических явлений. Депутаты, осуществляющие политическую работу в парламенте, фактически «играют» своими законодательными решениями на «клавиатуре» психических состояний населения. Конструкторы политики сравнимы с композиторами, знающими цену сочетаниям звуков, из которых проектируются мелодии.

По данным исследований политических психологов С.-Петербургского университета к августу 1991 г., психическое состояние населения пи по одному из параметров не предполагало личных активных действий политического характера (см. рис. 2.9). Праксические состояния имели незначительное отри-

По данным исследований политических психологов С.-Петербургского университета к августу 1991 г., психическое состояние населения пи по одному из параметров не предполагало личных активных действий политического характера (см. рис. 2.9). Праксические состояния имели незначительное отри-

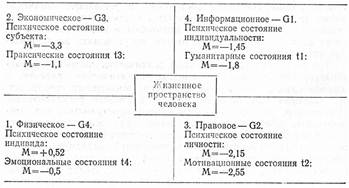

Рис. 2.9. Соотношение вида жизненного пространства и соответствующих психических состояний у пяти групп населения России в 1990—1991 гг.

цательное значение (М= —1,1), эмоциональные — еще меньшее отрицательное отклонение (М= —0,5), т. е. психические состояния, связанные с удовлетворением потребностей организма и мерой расходования рабочей силы, имеющие объективные предпосылки, были относительно уравновешенными. Гу-

манитарные состояния отклонились от состояния покоя более заметно (М= —1,8). Это объясняется лавинообразным потоком информации пессимистического характера. Мотивационные состояния наиболее существенно изменились к негативным параметрам за счет разрушающегося гражданского согласия (М= —2,5). При таких, относительно небольших, значениях отклонения в область отрицательных состояний общество вполне благополучно функционирует и не склонно остро участвовать в массовых политических выступлениях. Тем более, что психическое состояние индивида было достаточно благополучным, а состояния личности и индивидуальности были напряжены искусственным образом средствами массовой информации, неадекватно преувеличивающими остроту политической ситуации. Состояния субъекта труда вызывали наибольшее беспокойство, но не по причинам непосильного труда, а по причинам сопутствующим труду: аффективное отношение к внутрипроизводственным затруднениям, крушение стереотипов трудового поведения, волевое напряжение из-за неопределенности перспектив работы.

В целом проблемы жизненного пространства для «политического человека» к августу 1991 г. не существовало (см. рис. 2.9). Физическое пространство не требовало срочного разрешения проблем — земля как единственный источник средств к существованию и возможность получить участок для садоводства — несравнимые исторические масштабы.

Информационное и правовое пространство, несмотря на всю зрелищность парламентских дискуссий, эпатажность прессы и телевидения, вызывали и могут вызывать несколько агрессивные психические либо подавленные состояния, но не такого уровня, чтобы создать чрезвычайную политическую ситуацию. Пока и информация, скорее, служит родом развлечения, а законодательство актуально в основном для юристов, должностных лиц и преступников. Вместе с тем в экономическом пространстве, несмотря на незначительное напряжение праксических состояний, появились опасные тенденции, способные подогреть серьезные политические страсти.

Исторические примеры, когда проблема жизненного пространства стояла наиболее остро и от парламентской практики политика перемещалась в область экономического принуждения и физического насилия, имеют в своей основе иные параметры психических состояний. Количественные значения психических состояний участников политических событий во Франции во время Великой Французской революции, в России во время революций 1905, 1917 гг., насколько позволяют судить источники, были около Кпс= —6,5 по всем параметрам. Именно такого уровня «целостная характеристика психической деятельности» приводит к массовым явлениям, побудившим Кабаниса и Насса именовать ее «революционным неврозом». Ситуация с психическим состоянием «политического человека» в Рос-

сии в августе 1991 г. не была критической, но и не располагала к благодушию: по некоторым психическим состояниям в некоторых выборках испытуемых уже было достигнуто предельное критическое значение, сравнимое с «революционным» состоянием. В области профессиональной политики важна мера компетентной осведомленности, позволяющая учитывать конкретные значения конкретных психологических феноменов. Причем работая с одним состоянием, необходимо иметь в виду, что другие взаимозависимы и взаимосвязаны с ним. Работает не одно «мирное» или «революционное» состояние, а целостная система состояний (имеющих самую разную природу), которая продуцирует целостную характеристику психической деятельности по Левитову.

Материалы приведенных в этой главе психолого-политических исследований и само время создания этой книги не располагают к мечтам, но едва ли стоит забывать, что политика является профессиональной и тогда, когда оперирует положительными психическими состояниями «политического человека», вплоть до Кпс = +7 по всем параметрам. Россия знавала такие времена, и можно верить, что положительные психические состояния будут присущи ее населению в обозримом будущем.

2015-02-27

2015-02-27 292

292