Деятельностный подход, который доминировал в советской психологии, сосредоточивал внимание на связи психики с практикой и в некоторой степени обесценивал функции внутренних детерминант феномена психического. Именно поэтому считалось, что сознание является высшим уровнем регулирования характера деятельности на основе принятых человеком ценностей и моральных норм. Для коммунистической морали была недопустима мысль о том, что человек не является хозяином собственного внутреннего мира, поскольку тогда нужно было бы признать существование бессознательных душевных процессов, которые не поддаются контролю со стороны человеческого разума.

В те времена считалось, что моральные нормы становятся интегративным компонентом жизни личности под влиянием идеологии, и поэтому почти не учитывалось наличие бессознательной инстанции психики со всем ее функциональным богатством, автономией и взаимосвязями с сознательным. Вследствие этого в деятельностном подходе сознательное играло доминирующую роль, что приводило к упрощенному пониманию мотивов поведения субъекта. При этом вне зоны исследований осталось не только бессознательное как внутренний феномен, но и такие категории, как немотивированные поступки, иррациональные действия, инфантильные и регрессивные проявления поведения. По этой причине из активного понятийного арсенала психолога того времени выпал феномен бессознательного, и, соответственно, не исследовались взаимосвязи между сознательным и бессознательным. Поэтому в психологии того времени не было места психологическим защитам, уже не говоря о таких понятиях, как вытеснение, сопротивления, порочный круг, закон вынужденного повторения и др.

|

|

|

В результате такого дискретно-одностороннего понимания сущности феномена психического усилия исследователей по своей новизне и адекватности получаемых результатов не способствовали продвижению вперед. Иначе говоря, психологи советского периода искали ключик к психологическим знаниям там, где был свет от лучей коммунистической идеологии. Вследствие этого в психологии создавалась иллюзия фундаментальных и прикладных исследований, бесплодных по своей практической значимости, с фрагментарным пониманием психического, что обусловливало артефакты. Именно на таком «дисфункционально-научном фоне» зародилась в 70 – 80 годы прошлого столетия практическая психология, которой было сложно опираться на академическую психологию, не являющуюся «хозяйкой» феномена психического. В отличие от академической практическая психология может развиваться, только учитывая целостный феномен психики и понимание сознательного и бессознательного в их взаимосвязях в процессе психологической практики. Правда, отдельные научные школы, прежде всего грузинская, прилагали значительные усилия, чтобы сдвинуть проблему бессознательного с мертвой точки, о чем свидетельствует Международный конгресс в Тбилиси и опубликование в 1978 году четырехтомника «Бессознательное». Однако, большинство психологов не имели должного научно-практического базиса, методологического уровня и эрудиции для адекватного восприятия проблемы бессознательного в контексте функционально-целостного развития психики. Психологическое научное сообщество и до сих пор движется в дискретно-деятельностном направлении. Категорию же бессознательного многие специалисты используют подобно припеву в песне: о ней периодически вспоминают, но она все еще не приобретает действенности и существенного влияния на содержание и характер исследований. За период развития Украины как независимого государства наметилась тенденция к практической ориентации части психологических исследований. Особые усилия в этом направлении прилагает Институт психологии имени Г. С. Костюка во главе с академиком НАПН Украины С. Д. Максименком, ведущим специалистом в области методологических проблем психологии, который всячески поддерживает развитие отрасли «Практическая психология».

|

|

|

Разработанный более тридцати лет тому назад метод активного социально-психологического обучения, на эмпирическом материале которого основано данное пособие, со временем не только приобрел глубинно-психологическую ориентацию в плане психокоррекции, но и открыл возможности научного исследования психики во взаимосвязях ее сознательных и бессознательных проявлений. Особенным толчком в этом направлении была методика психоанализа комплекса тематических рисунков. Именно благодаря репрезентативному эмпирическому материалу, который адекватно объективирует закономерности бессознательной сферы, и системному подходу к его анализу мы смогли выделить в структурной организации психики линейные взаимозависимости в дополнение к вертикальным, установленным З. Фрейдом. Полученные результаты целиком вписываются в понятие «система».

Слово «система» (греч.) означает целое, сложенное из частей; это совокупность элементов, находящихся один с другим в определенных отношениях и связях. Предвидится также структурированность каждого системного объекта. Неотъемлемым признаком всякой системы есть не только наличие связей и отношений между образующими ее элементами, но и неразрывное их единство. Целостность системы состоит во взаимосвязях с окружающей средой. Рассматривая психику как целостное системное образование, мы пытались раскрыть ее внутреннюю динамическую сущность, от понимания которой зависит прогнозирование поведения субъекта. Такой подход ориентирует исследование на раскрытие целостности объекта и механизмов, которые ее обеспечивают, на выявление многообразия взаимосвязей и сведения их в единую концептуальную систему, картину. Понятия и принципы системного подхода дают возможность фиксировать недостаточность старых, традиционных подходов в постановке и решении проблемы. Именно он, в отличие от деятельностного подхода к пониманию психики, способствует выявлению более широкой познавательной реальности.

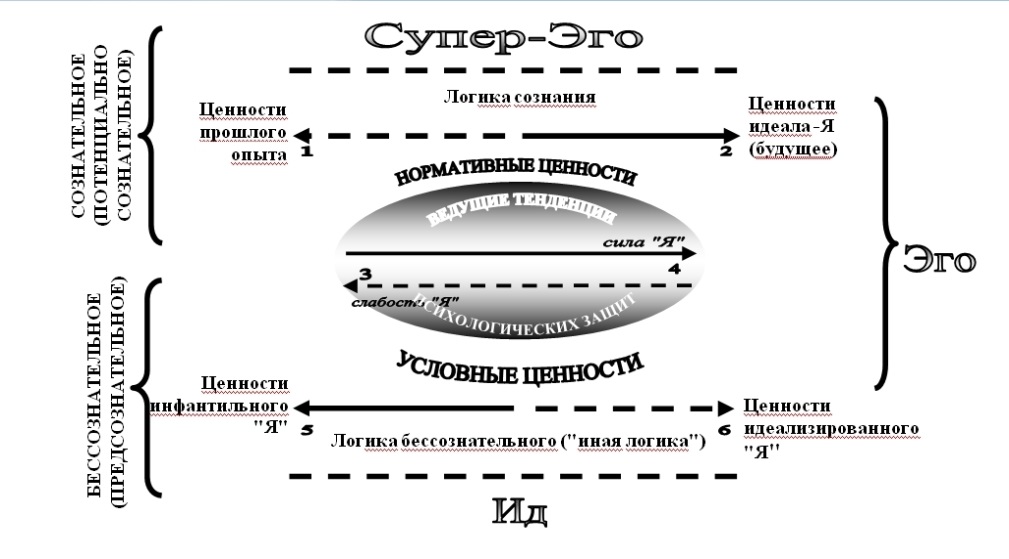

Модель внутренней динамики психики как итог научных обобщений материала групповой психокоррекции по методу АСПО, собранного на протяжении более 20 лет, представлена на рис. 1 (далее в ссылках – Модель). В основу Модели положено объективирование механизмов интрапротиворечий и психодинамики в рамках внутренней целостности психики.

|

|

|

Рис.1 Модель внутренней динамики психіки

Оценка конфликтов в социальных отношениях при таких условиях подвергается серьезным изменениям благодаря признанию того, что их динамической основой может быть непрерывная интрапсихическая борьба противоположных тенденций. Результаты системного анализа внутренней динамики психики показали сложность категории психического и разнообразие взаимосвязей между противоречивыми по своей сущности подструктурами, которые адекватно можно очертить понятием «антиномия», главным значением которого является единство и единение противоположных тенденций. Наше исследование убеждает, что именно такой характер имеют внутренние противоречия психики как целостной системы. Классический психоанализ дал нам понимание того, что, контактируя с внешней средой, психика выражает противостояние и противодействие (антагонизм). В Модели это отображают структурные компоненты, представленные по вертикали: «Ид» («Оно»), «Эго» («Я») и «Супер-Эго» («Сверх-Я»). Модель демонстрирует структуру психики в системном синтезе линейных (продольных) взаимозависимостей, объективирует сущностную противоречивость каждой подструктуры и одновременно их сочетание без возможности взаимного нивелирования, ликвидации какой-либо из таких «конкурирующих» сторон или их слияния. Именно взаимозависимости внутренних динамических характеристик психики отвечают философской категории «антиномия», что не исключает антагонизм известных «вертикальных» подструктур (по З. Фрейду). Поэтому в параметрах понимания противоречий психики есть отличие: «вертикальные» взаимозависимости наполнены антагонизмом, а линейные («горизонтальные») составляют единство конкурирующих сторон одного целого, которые никогда не исключают существование друг друга, симультанно не сливаются и одновременно предусматривают неразрывное и неизменное (устойчивое) объединение.

Если сущность внешних противоречий поддается воздействию диалектического закона единства и борьбы противоположностей, то внутренняя противоречивость психики (интрапсихический конфликт) регулируется законом единства и объединения противоположностей. Для более точного понимания внутренней противоречивости следует прояснить значение философских категорий «внешнее» и «внутреннее».

|

|

|

Внешнее выражает свойства предмета как целого и способы его взаимодействия с окружающей средой, а внутреннее – строение самого предмета, его состав, структуру и связи между элементами. В процессе познания внешнее, как правило, проявляет себя непосредственно и доступно для прямого наблюдения как свойство связи предметов, воспринимающихся эмпирически. Внутреннее обычно спрятано от внешнего наблюдения и может быть обнаружено только путем теоретического исследования, в процессе которого выводятся сущности и законы, недоступные для прямого наблюдения, – концепты. В таком понимании движение познания есть движением от наблюдаемого к таким феноменам, которые не поддаются прямому наблюдению, – к концептам. Причем внутреннее раскрывается через внешнее, которое есть способом выявления внутреннего. Благодаря внешним его проявлениям открывается возможность познания концептов.

Внешнее отображается в разных символико-знаковых формах: бессознательное как разновидность внутреннего – в символах; сознательное – в знаках. Единство сознательного и бессознательного образует целостность психического.

Наиболее рельефно это безраздельное единение сознательного и бессознательного воплощает «Эго».

В Модели внутренней динамики психики «Эго» рассматривается как базовая структура. Слабость «Эго» – в доминировании примитивных защитных механизмов, которые детерминируются глубинно-психологическими ценностями (ценностями инфантильного «Я») и имеют разнонаправленные тенденции: «к силе Я», «к слабости «Я» (см. рис. 1, стрелки 3 и 4). Условно можно утверждать, что за тенденцией «к силе Я» стоят ситуативные защиты, «к слабости Я» – базисные защиты. Одновременно они тесно взаимосвязаны: базисные задают направленность психики, ситуативные – поведение. На когнитивном уровне это интегрируется в «условных ценностях». Регрессивные проявления «Эго», которые свидетельствуют о его слабости: отсутствие толерантности к тревоге, неспособность управления своими импульсами, неразвитость каналов сублимации, слабость дифференциации себя и объектов (что можно отнести к неспецифическим аспектам слабости). Ригидность характера иногда ошибочно относят к силе, но, по нашему мнению, ни ригидность, ни «сверхлабильность» не есть признаками силы или слабости «Эго»: слабость «Я» порождается отступлениями от реальности. Одним из важнейших заданий развития и интеграции «Эго» есть синтез ранних и поздних интроекций, идентификаций в стабильное и целостное «Эго». Расщепление защищает «Эго» от конфликтов способами диссоциации или активной поддержки отдельно интроекций и идентификаций ярко выраженного конфликтного характера, независимо от степени их представленности в сознании.

Привлекает внимание сходство подструктур психики, относящихся к сознательному, и подструктуры бессознательного (предсознательного), которые объединяются в «Эго», – их отношение изоморфно (рис. 1, вертикаль).

Модель представляет собой универсум, охватывающий все основные подструктурные компоненты психики, из которых только одна следует «принципу реальности», а остальные – «принципу удовольствия». В современном научном мышлении понятие «универсум» все чаще приобретает смысл фиксированной системы. С точки зрения логики понятие «модель» базируется на отношениях изоморфизма и гомоморфизма, которые существуют между моделью и тем, что с ее помощью моделируется. Изоморфный, или гомоморфный, образ определенного объекта и есть его модель. Модель внутренней динамики психики основывается на отношениях изоморфизма (линейной зависимости).

Если ограничиться взаимозависимостями внутренних характеристик психики с социумом (вертикаль), то это будет отвечать характеристикам гомоморфизма. Примером этого является символ, который отличается от знака характеристиками полизначности (символ соотносится с бессознательной сферой, а знак – с сознанием). Изоморфной же система называется в том случае, если между ее элементами, а также функциями, свойствами и отношениями существуют или могут быть установлены симметричные соответствия. На созданной нами Модели эти соответствия отличаются по характеру присутствия реальности: сознательное «стремится» находиться в объективных категориях реальности, бессознательное – в воображаемых, предвиденных (например, фотография и предвиденный по ней оригинал). Всякий изоморфизм есть гомоморфизмом, но не наоборот. Скажем, выделенные в Модели подструктуры приобретают реальность в поведении субъекта – именно в этот момент изоморфизм переходит в гомоморфизм (одна первопричина детерминирует вариативность поведения). В глубинной психологии принято рассматривать психику в трех аспектах – динамическом (как результат столкновения разнонаправленных психических сил), энергетическом (распределение и направленность энергии) и структурном. В нашей Модели имманентно присутствуют все три компонента. Динамический аспект представлен через взаимосвязи сознательного и бессознательного; энергетический – через отличие в направленности энергии либидо и танатос; структурный – через линейные взаимозависимости, которые отличаются от структуры психического по З. Фрейду. Структурный аспект существенно дополняет психоаналитическую трехкомпонентную структуру психики и раскрывает в ней особенности линейных зависимостей, важных для понимания сущности подструктур психического, имеющих противоречивый характер.

Трехкомпонентная структура психики наглядно и функционально адекватно исследована в учебнике «Основы психотерапии»*. Особый интерес в контексте наших исследований представляет «Ид». Эта инстанция «функционирует в соответствии с первичными процессами (что диктуется принципом удовольствия – Т. Я.), ее содержание неупорядоченное, не подлежит причинно-следственным связям и временным зависимостям. Это иррациональная, диффузно-хаотическая и «аморальная» инстанция, живущая по принципу удовольствия, что проявляется в снятии напряженности при удовлетворении потребности».

Понятно, что для выбора объекта удовлетворения потребностей необходим вторичный процесс, который помог бы соотнести потребности и реальность. В Модели такой объединяющей инстанцией для бессознательной сферы есть предсознательное, которое резервирует вытесненные импульсы, а соответственно, и владеет возможностями презентации бессознательного в сознании. Именно в предсознании бессознательное вербализируется и обеспечивается его «осведомленность» с нормативными ценностями, которые являются определяющими в контрольной функции «Супер-Эго». Последнее согласовывается с такой позицией: «Супер-Эго» подавляет стимулы «Ид», направляет на моральные цели. «Супер-Эго» обусловливает стремление к совершенству, формирует идеалы, моральные суждения и оценки». С этим мнением сложно не согласиться. Однако вспомним, что в этой работе есть утверждение: «Ид» не знает «отличий между реальностью и фантазией, ей известны только желания. Для «Ид» она сама – весь мир». То есть «Ид» самодостаточна. Возникает вопрос: для чего ей социально окрашенное «стремление к совершенству… идеалов»?

Таким образом, в теоретических построениях обозначенной работы, как и вообще в литературе с глубинно-психологической ориентацией, нет соответствующего структурирования интрапсихического феномена. Этот пробел и призвана заполнить созданная нами Модель внутренней динамики психики. Она возникла как обобщение групповой психокоррекционной практики, в которой мы не можем исследовать сознательное отдельно от бессознательного, что характерно для академического подхода. Любой фрагмент практической психологии рассматривает человека целостно. Одновременно очень важно различать эти две сферы психики: сознательное имеет просоциальные цели, которые человек способен контролировать, сфера бессознательного (предсознательное) также упорядочена и имеет свою «цель», неосознаваемую субъектом. Именно в этом сознательная и бессознательная сферы гармонизируются, однако в диаметрально противоположных направлениях (рис. 1, стрелки 2 и 5). Эти две сферы функционируют не автономно, а имеют общность. Бессознательное «осведомлено» обо всем, что свойственно психике субъекта, поскольку оно «гомоморфно видит» содержание сознания. Сознательное же не может «видеть» содержания бессознательного, поскольку мешают защиты, с которыми связаны механизмы сопротивлений. Если в процессе психокоррекционной работы психолог затрагивает чувствительные аспекты психики субъекта, тот дает аффективную реакцию. Сопротивление – это внутренняя инстанция, обслуживающая «Эго» и «Супер-Эго» и имеющая имманентный характер. Эмпирически сопротивление никак не объективируется (это концепт), однако реакцию субъекта, детерминированную сопротивлениями, можно почувствовать (а также наблюдать): в определенный момент вся сущность субъекта будто требует: «стоп». Следует помнить о том факте, что процесс вытеснения и сопротивление действуют в паре: не бывает вытеснения без сопротивлений. Если бы не было сопротивления, целесообразность вытеснения была бы сомнительной: вытесненное содержание сразу могло бы вернуться в сознание. Таким образом, вытесненное «выпадает» из сферы сознания.

2015-02-04

2015-02-04 744

744