Точно так же, как и другие высшие психические функции, человеческая сексуальность характеризуется прижизненным социальным характером формирования. Однако специфичность социализации в этом случае определяется сочетанием жесткости запрета, его внутренней противоречивости и не всегда явной формулировкой. Радикальное отличие сексуальности от классических высших психических функций определяется тем, что интерпсихический этап формирования характеризуется разделением не выполнения функции, а ее запрещения, и сначала усваивается не только и не столько модель реализации, сколько стереотип торможения.

Хотя понятие социализации не связано для Л.С. Выготского с репрессивной функцией культуры, нет никакого принципиального теоретического ограничения для его применения при интерпретации репрессии. Такое расширение понятия позволит использовать преимущества хорошо проработанной в современной западной философии и психологии темы репрессивной функции культуры и соединить ее с достоинствами отечественного культурно-исторического подхода.

В отношении сексуальности интериоризуется в первую очередь система ограничений, правил и нормативов, существующая вначале в качестве развернутой экстрапсихической совместной деятельности ребенка и его воспитателей.

То, что конкретное артикулирование темы сексуальности в детском возрасте достаточно редко, не должно вводить нас в заблуждение. М.Фуко (1996) в своей «Истории сексуальности» указывает, что, начиная с XVII в., когда в педагогике возникает идея греховности проявлений детской сексуальности, о сексе не начинают говорить меньше, — напротив. Но говорят совсем по-другому, и другие люди. Он замечает, что ни один из педагогов XVII в. не стал бы, как Эразм Роттердамский в своих «Диалогах», давать совет ученику по поводу выбора хорошей проститутки. «И громкий хохот, который так долго сопровождал раннюю сексуальность ребенка, мало-помалу затих... Само молчание, вещи, о которых отказываются говорить или которые запрещают называть, сдержанность, которая требуется от говорящих, — все это является не столько абсолютным пределом дискурса, другой стороной, от которой он якобы отделен жесткой границей, сколько элементами, функционирующими рядом со сказанными вещами, вместе с ними и по отношению к ним в рамках согласованных стратегий. Не следует проводить здесь бинарного разделения на то, о чем говорят, и то, о чем не говорят; нужно было бы попытаться определить различные способы не говорить об этом, установить, как распределяются те, кто может и кто не может об этом говорить, какой тип дискурса разрешен, или какая форма сдержанности требуется для одних и для других. Имеет место не одно, но множество разных молчаний, и они являются составной частью стратегий, которые стягиваются и пересекают дискурсы» (Фуко, 1996, с. 123—124).

М. Фуко демонстрирует, что это молчаливое руководство проявлениями детской сексуальности в виде интерпсихической деятельности может реализоваться даже не в словах, а просто в самой архитектуре учебных зданий. «Глядя на образовательные колледжи XVIII века, — говорит он, — может показаться, что о сексе здесь практически не говорят. Но сама архитектура, планировка, дисциплинарные уставы и вся внутренняя организация доказывают, что речь все время идет именно о сексе» (Там же, с. 125). О нем в вещественной форме думали строители, все, кто обладает властью,

приведены в состояние постоянной бдительности мерами предосторожности, игрой наказания и ответственности.

Пространство классов, форма столов, планировка спален, — все явственно «говорит» о сексуальности детей и реализованном стремлении управлять ею. Это своеобразный внутренний дискурс учреждения, исходящий из молчаливой констатации того, что сексуальность существует и ею необходимо управлять2.

«Было бы неточным говорить, что педагогическая институция в массовом масштабе навязала молчание о сексе детей и подростков. Напротив, начиная с XVIII века она умножала формы дискурса о нем; она установила для него разнообразные точки внедрения; она закодировала содержание и определила круг тех, кто имеет право говорить. Говорить о сексе детей, заставлять говорить о нем воспитателей, врачей, администраторов и родителей, или же говорить им о нем, заставлять говорить о нем самих детей и окутывать их тканью дискурсов, которые то обращаются к ним, то говорят о них, то навязывают им канонические познания, то образуют по поводу них ускользающее от них знание, — все это позволяет связать усиление власти и умножение дискурса. Начиная с XVIII века, секс детей и подростков становится важной ставкой, вокруг которой выстраиваются бесчисленные институциональные приспособления и дискурсивные стратегии. Вполне может статься, что и у взрослых, и у самих детей отняли определенный способ говорить об этом, и что этот способ был дисквалифицирован как прямой, резкий и грубый. Но это было лишь оборотной стороной, и, быть может, условием функционирования других дискурсов — множественных, пересекающихся, тонко иерархированных и весьма сильно артикулированных вокруг пучка отношений власти» (Там же, с. 126—127).

Отсутствие темы сексуальности в структуре реального общения может свидетельствовать о совершенно противоположном феномене—о незримом, молчаливом, но постоянном присутствии.

2 Полицейский устав для лицеев, 1809 г. (Цит. по: Фуко, 1996, с. 124):

2 Полицейский устав для лицеев, 1809 г. (Цит. по: Фуко, 1996, с. 124):

Статья 67. Во время классных и учебных часов всегда должен быть классный воспитатель, наблюдающий за тем, что происходит снаружи, дабы воспрепятствовать ученикам, вышедшим по нужде, оставаться и собираться вместе.

Статья 68. После вечерней молитвы ученики должны быть препровождены обратно в спальню, где воспитатели сразу же должны уложить их спать.

Статья 69. Воспитатели должны ложиться спать не ранее, чем удостоверятся, что каждый ученик находится в своей постели.

Статья 70. Кровати должны быть отгорожены друг от друга перегородками высотой в два метра. Спальни должны быть освещены в течение ночи.

Хотя со времени, описываемого М.Фуко, прошло почти три века, тема «асексуальной сексуализации» остается более чем актуальной. Яркий пример этого — актуализация за последнее десятилетие в протестантских странах темы «sexual harassment» или «sexual abuse», заставляющей обнаруживать скрытый сексуальный подтекст в самых невинных поступках. Отсутствие темы сексуальности в «приличном обществе» на самом деле — изнанка ее постоянного текущего присутствия.

4. Границы тела. 54

Образ тела и телесное ощущение

Вернемся еще раз к парадоксу восприятия. Второе условие, позволяющее его смягчить и достаточно непротиворечиво объяснить происхождение категорий, — отказ от рассмотрения восприятия как единичного акта, вырванного из текущей перцептивной деятельности. Основная ошибочная посылка теоретического характера заключается в том, что чувственное впечатление, вызываемое тем или иным внешним воздействием, рассматривается в качестве элементарного знания, из которого за счет его «переработки» строится знание более высокого уровня. Предполагается непосредственный характер получения исходных элементов знания. На самом деле чувственное впечатление приобретает предметную отнесенность, т.е. становится элементом знания не прямо и непосредственно, а только тогда, когда оно выступает в качестве звена циклического процесса, инициированного субъектом, т.е. исходное звено которого представляет собой движение от субъекта на объект в форме познавательной гипотезы, предварительного знания или регулируемого

2 Вирджиния Вульф в своем эссе «Когда болеешь» замечает, что «...у английского языка, способного выражать думы Гамлета и трагедию короля Лира, нет слов для дрожи и головной боли... как только страдающий попытается описать врачу свою головную боль, богатство языка исчезает...» (Цит. по: Мел-зак, 1981, с. 42).

2 Вирджиния Вульф в своем эссе «Когда болеешь» замечает, что «...у английского языка, способного выражать думы Гамлета и трагедию короля Лира, нет слов для дрожи и головной боли... как только страдающий попытается описать врачу свою головную боль, богатство языка исчезает...» (Цит. по: Мел-зак, 1981, с. 42).

ими практического действия (см.: Смирнов С.Д., 1983а). Наличие стимуляции является только условием, а не причиной возникновения чувственного образа {Там же).

Это отнюдь не принятие объективно-идеалистической точки зрения, выводящей все восприятие из субъекта и игнорирующей вклад объективного мира (кстати, подобный подход не разделяется практически никакими из современных философских направлений). Речь идет о том, что невозможно понять восприятие, если исходить из отдельных чувственных данных, не вписанных в постоянно существующий контекст — «образ мира». Так же точно как отдельный индивид не является Робинзоном, а осваивает культурно выработанные стереотипы в непрерывной связи с социумом, отдельное чувственное впечатление не появляется в виде deus ex machina на фоне «пустого сознания». «Образ мира и есть система экспектаций (ожиданий), порождающая объект — гипотезы, на основании которых идут структурирование и предметная идентификация отдельных чувственных впечатлений. Для того, чтобы этот процесс начался, не имеет принципиального значения объективная верность гипотезы. Если гипотеза ошибочна, отдельные ощущения не получают характера устойчивых структур... (отдельный образ. — А. Т.) взятый вне контекста, является психологически мертвым образованием, т.е. он не может быть не чем иным, как элементом образа мира или его актуальной частью... ориентирует не образ, а вклад этого образа в картину мира... можно сказать, что отдельные толчки внешней реальности не формируют наше представление о мире, а лишь подтверждают, дополняют или исправляют его» (Смирнов С.Д., 1981, с. 19).

Образ мира как целостная и упорядоченная система — не только средство, привлекаемое для «обработки» стимульного воздействия. Все обстоит как раз наоборот: основной вклад в построение образа вносят не отдельные чувственные впечатления, а сама целостная система образа мира. Радикальное и полное преодоление сти-мульной парадигмы, рассматривающей восприятие как реактивный процесс, возможно только при понимании познания как инициированного субъектом процесса, направленного навстречу стимуляции. Этот процесс не просто запускается в ответ на случившееся в реальности событие, но существует непрерывно.

Для интрацепции таким непрерывно существующим фоном будет своеобразная чувственная ткань нормального функционирования — самочувствие, то, что старыми врачами называлось «vigor vitalis», в контексте которого будут получать свое существование отдельные телесные чувственные впечатления.

5. Феномен плацебо. 205

Плацебо-эффект — очень хорошо известное в клинической практике явление. Суть этого феномена заключается в том, что то или иное воздействие, не имеющее под собой никаких реальных оснований и лишь символически связанное с лечебным процессом, вызывает у субъекта ощущение изменений его состояния. Распространенность плацебо-эффекта настолько велика, что, по мнению известного советского терапевта Б.Е. Вотчала, на его долю приходится 60 % эффекта любого медикаментозного лечения (Цит. по: Роменов, 1979). По данным других авторов, эта величина практически никогда не снижается ниже 30 % (Beecher, 1959). Тем не менее, несмотря на распространенность и длительную историю изучения этого явления в медицине, его теоретическое осмысление наталкивается на серьезные затруднения. Строго говоря, этот феномен самим своим существованием противоречит доминирующей в науке рефлекторной объективистской теории, связывающей качества ощущений либо с качеством стимула, либо со свойствами нервной системы. В данном случае не подходит ни то, ни другое объяснение, так как стимула нет вообще, а предположить воздействие пустышки на состояние нервной системы можно, лишь впадая в неприкрытый идеализм.

Единственно разумная гипотеза состоит в том, что прием пустышки-плацебо фиксирует внимание на интрацептивных ощущениях, приводя к сенсибилизации сенсорных систем и изменению порогов восприятия. Некоторыми авторами появление или исчезновение телесных ощущений связывается с влиянием уровня тревожности на сенсорные пороги (Медведев и др., 1984, 1986; Pennebaker, Watson, 1991). Однако даже в этом случае остается затруднительным из простых сенсорных изменений вывести весьма сложные, развернутые и стабильные перцептивные образы. Наиболее же распространенное объяснение сводится к механизму «косвенного внушения», когда «все лечебное воздействие от применяемого фармакологического препарата или иного средства объясняется психологическим влиянием» {Рожнов, 1979, с. 48). Объяснение было бы очень хорошим, если бы при этом не требовалось понять, что представляют собой «косвенное внушение» и «психологическое влияние».

Все эти механизмы, несомненно, принимают участие в формировании плацебо-эффекта, но ни один из них не может его достаточно последовательно и непротиворечиво объяснить (Hill et al., 1982; Hilgard, 1971; Мелзак, 1981).

На мой взгляд, разгадку феномена плацебо следует искать не только и даже не столько в физиологических изменениях сенсорных систем, сколько на психологическом уровне.

Как было показано в главе 5, плацебо-эффект можно отнести к особому виду ритуального лечения, или, если быть последовательным, ритуальное лечение можно рассматривать как частный случай плацебо-эффекта. Отличие ритуального лечения от плацебо-лечения заключается лишь в том, что развернутый ритуал, осуществляющий реалистическую инсценировку воздействия на причины, вызывающие болезнь, в плацебо-лечении свернут и только подразумевается. Плацебо-агент — это не любые действия или субстанции, а лишь те из них, что связаны с мифом болезни и каким-то образом реализуют лечебное действие. В качестве плацебо-агента может выступать все что угодно: ритуальное действие, амулет, оберег, физическое воздействие, любой материальный объект, — главное, чтобы он был связан с общей мифологической концепцией болезни. В европейской культуре таким агентом чаще всего служит плацебо-таблетка как стандартная форма приема «лекарства».

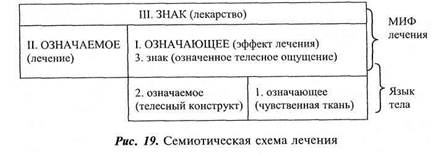

Итак, повторим, что единственное, на мой взгляд, обязательное условие приобретения предметом или действием функции плацебо — это его мифологическое опосредствование. Плацебо-эффект есть частный случай реализации семиотической схемы лечения. Субъектом предполагается существование некоторого «лекарства», связанного с мифом болезни и вытекающими из него представлениями о лечении и тех процедурах, в которых реализуется «лечебное действие» (это не просто, например, питье воды, а питье «святой воды», «нормализация водного баланса» или «очищение от шлаков»). Лечебные возможности виртуально содержатся в «лекарстве». С семиотической точки зрения «лекарство» — это знак, связывающий означаемое — лечение (использование лекарства) и означающее — лечебный эффект (именно лечебный эффект означает, что то, что совершается, — есть лечение). Лечебный эффект как означающее в мифологической системе лечение — не что иное, как телесное2 ощущение. Последнее же в качестве означенного телесного ощущения само по себе есть знак языка тела, совмещающий означающее (чувственную ткань) и означаемое (телесный конструкт).

Итак, повторим, что единственное, на мой взгляд, обязательное условие приобретения предметом или действием функции плацебо — это его мифологическое опосредствование. Плацебо-эффект есть частный случай реализации семиотической схемы лечения. Субъектом предполагается существование некоторого «лекарства», связанного с мифом болезни и вытекающими из него представлениями о лечении и тех процедурах, в которых реализуется «лечебное действие» (это не просто, например, питье воды, а питье «святой воды», «нормализация водного баланса» или «очищение от шлаков»). Лечебные возможности виртуально содержатся в «лекарстве». С семиотической точки зрения «лекарство» — это знак, связывающий означаемое — лечение (использование лекарства) и означающее — лечебный эффект (именно лечебный эффект означает, что то, что совершается, — есть лечение). Лечебный эффект как означающее в мифологической системе лечение — не что иное, как телесное2 ощущение. Последнее же в качестве означенного телесного ощущения само по себе есть знак языка тела, совмещающий означающее (чувственную ткань) и означаемое (телесный конструкт).

В предыдущей части работы я говорил о том, что вторичное означение или, как мы его называли в традициях Р. Барта, мифологизация, деформирует природу телесного ощущения. Телесное означенное ощущение открыто в две стороны: оно есть результат первичного означения чувственной ткани и начало мифа — вторичной знаковой системы. Я отмечал также, что, включаясь во вторичную семиотическую систему, телесные ощущения могут как изменять свое качество, так и порождаться сверху самим мифом, нуждающимся в чувственном подкреплении.

Двойственность означающего в мифологической системе, одновременно представляющего собой и полую форму и чувственно наполненное содержание, позволяет ему постоянно транслировать мифологическое в конкретно-телесное. Усвоенная, воспринятая идея болезни (или идея лечения) через развитие или выбор элементов первичной семиологической системы обрастает чувственной тканью. Возможные изменения чувствительности сенсорного аппарата, если они на самом деле существуют, способны играть лишь вспомогательную роль обогащения чувственной ткани, оформляющейся в конструкт состояния или модального ощущения.

Формирование мифа идет снизу, путем надстраивания над первичной семиологической системой — вторичной. Усвоенный миф

2 В данном случае речь идет о телесных, интрацептивных ощущениях, но без каких-либо ограничений сфера лечебного эффекта может быть расширена. способен сам порождать «подкрепляющую» его реальность, находя для же готового означаемого недостающее означающее. Типичный пример такого рода — это лечение, которое можно рассматривать как разворачивание мифологической схемы в обратном направлении: от вторичной семиологической системы (мифа лечения) — к первичной (языку тела) (рис. 19).

2 В данном случае речь идет о телесных, интрацептивных ощущениях, но без каких-либо ограничений сфера лечебного эффекта может быть расширена. способен сам порождать «подкрепляющую» его реальность, находя для же готового означаемого недостающее означающее. Типичный пример такого рода — это лечение, которое можно рассматривать как разворачивание мифологической схемы в обратном направлении: от вторичной семиологической системы (мифа лечения) — к первичной (языку тела) (рис. 19).

Поскольку лекарство выступает здесь как знак, независимо от его конкретного содержания, оно может быть заменено плацебо-агентом, ритуалом или любым другим предметом, который, исходя из представлений о болезни, сможет сыграть его роль. Отметим, что лечебный миф не обязательно оформлен в виде развернутой, осознанной, вербализованной и логичной конструкции. Так же как и миф болезни — это слабо структурированная область предположений, ожиданий, предрассудков, «криптотипов», открытая для постоянного влияния извне.

Психологически, любое лечение является знаковым процессом и в этом качестве плацебо-лечение ничем не хуже и не лучше всякого другого. То, что плацебо — это пустышка, не имеет никакого принципиального значения; важно, чтобы, как и в случае с ритуалом, человек в него верил и оно вписывалось в принимаемый им миф. То, что плацебо-лечение так легко подтверждается телесными ощущениями, зависит от совершенно иных причин — от особенностей интрацептивного восприятия (сложностей верификации, манипуляции и пр.), некоторых из которых мы уже коснулись, а к другим же постараемся обратиться ниже.

6. Фантом тела и фантомные ощущения. 82

Фантом реальности

Форма феноменологического существования субъекта, требующая своего превращения в отчужденную форму через иное {Я может существовать только в форме не-Я), принципиально есть фантом, иллюзорно совпадающий с истинной реальностью. Тело по отношению к организму, образ мира по отношению к миру, эмпирическое Эго по отношению к чистому Эго суть более или менее адекватно адаптированные фантомы реальности, позволяющие с минимизированным припуском жить в реальном мире. Усвоенная субъективная схема реальности, существующая в виде ли перцептивных конструктов, языковых игр, свернутых правил, ставших «прозрачными» и незаметно для меня структурирующих мир, вносит в него порядок и саму возможность разрядить/разредить «невыносимую плотность бытия». Набор существующих скрытых сетей, образующих конструкцию фантома, можно обнаружить в особых случаях: например, иллюзиях, наркотических галлюцинациях и пр.

Обнажение этой универсальной конструкции реализуется в классическом фантомном ощущении. После ампутации больной

испытывает абсолютно реальные ощущения отсутствующей у него конечности, степень убедительности которых настолько велика, что, даже видя отсутствие ноги или руки, он тем не менее может пытаться на нее встать или потянуться к предмету. Фантом есть проявление свернутого зонда, чья усвоенная схема стала невидимой, но чье существование становится очевидным при изменении условий функционирования. Подобные зонды в виде перцептивных схем, стереотипов движения, семантико-перцептивных универсалий, проявляясь в особых условиях, приводят к иллюзиям, внутри каждой из которых может быть найден этот скрывавшийся зонд. Телесный фантом — просто наиболее демонстративный частный случай внезапного обнаружения ранее скрытой схемы, вернее — факта абсолютной необходимости ее существования.

Фантомность мира нужно понимать не как его нереальность, а как единственно возможный вариант приспособления к миру, зависящий не только от его объективно существующих качеств, но и от возможностей и конструкции совокупности опосредствующих восприятие зондов. Искажения, вносимые в эти конструкции, могут менять качество воспринимаемого мира, остающегося на самом деле неизменным. Наркотическое опьянение, специальные психотехники, медитация, трансовые состояния не открывают другой реальности, как склонны думать их апологеты, а скорее строят иной фантом. Причем непосредственно-чувственное переживание его реальности не более доказательно, чем ощущение реальности фантомной конечности или галюцинации. Странные переживания больных в состоянии комы проще понять не как свидетельства «жизни после смерти», а как результат восприятия в условиях измененного функционального состояния, как особый фантом функциональной депривации, неординарных условий функционирования. Сходство же подобных переживаний у различных людей доказывает не существование особого мира, а универсальность усвоенных перцептивных зондов.

В экспериментах по сенсорной депривации были получены результаты, которые можно интерпретировать как нарушения топологии субъекта. В особых условиях обедненности или искаженности внешней стимуляции у испытуемых возникали странные ощущения изменения формы и размерности тела, конечностей и пр. (Bexton, 1954). Г.Бекеши продемонстрированы фантомы пространственного «предвижения» ощущения, которое могло локализоваться вне тела. Используя пару специальных вибраторов, раздражавших кончики пальцев или участки бедра, и изменяя интервалы между стимулами, Г.Бекеши показал, что ощущение может локализоваться в пространстве между пальцами или между коленями (Becesy, 1967).

Фантомное ощущение можно рассматривать как реализацию сохранившейся схемы тела при изменившейся анатомии: чем прочнее эта схема освоена, тем прочнее фантом. В ампутированной правой руке ощущения сохраняются дольше, чем в левой, а в руках дольше, чем в ногах.

Утрата схемы-зонда может порождать не только тактильные или гаптические фантомы. Г. Бекеши описывает изменение локализации звуков при использовании двух слуховых аппаратов, воспроизводящих звук от микрофонов, расположенных на груди. В этих условиях при утрате бинаурального параллакса стереофонический эффект оставался, но восприятие расстояния до источника звука было утрачено {Там же).

Скрытая сеть перцептивных конструктов обнаруживает себя, например, в иллюзиях, заставляя нас искажать реальность в соответствии с упроченными схемами, а их культурная детерминированность как раз и вытекает из культурной детерминированности лежащих в их основе схем. Существуют особые перцептивные схемы, порождавшие необычные ощущения: например, описанная У. Найссером (1981) «этак» — когнитивная карта мореплавателей острова Палават, не имеющая никаких аналогов со стандартными способами ориентации.

Признание гибкости, подвижности и фантомности границ субъекта, строящихся каждый раз заново, позволяет с иной точки зрения взглянуть на старый спор между Дж.Э. Муром и Л. Витгенштейном {Moor, 1925; Витгенштейн, 1991). Причиной этого спора послужило утверждение Дж.Э. Мура о существовании очевидно истинных положений типа «Я знаю, что это моя рука». Аргументация Л. Витгенштейна сводилась к тому, что такого рода утверждения находятся за пределами собственно знания и базируются на некотором пред-знатш: «картине мира» и «языковых играх». Это некий предел обоснования, ниже которого сомнение не может простираться. В высказывании типа «Я знаю, что это моя рука» или «Я знаю, что мне больно» содержится невыводимый из логики и лежащий вне ее элемент, базирующийся на непосредственном чувстве, которое не может быть оспорено. Когда человек, хорошо владеющий языком и не дезинформирующий окружающих, говорит: «Я себя плохо чувствую», то в этом случае он: 1) не подвержен ошибке, 2) не нуждается в дополнительных доказательствах, 3) не может быть опровергнут {Malcolm, 1977). Эмоции и чувства не нуждаются в подтверждении, так как они говорят о самих себе и их доказательством служат они сами. Это очень интересный момент, ибо на самом деле такая же неопровержимость относится и к высказываниям типа «Я вижу...» или «Я слышу...». Опровержение существования того, что я вижу или слышу, ни в какой степени не является опровержением факта, что это вижу или слышу Я. Вообще следует признать, что ощущение имеет лишь одну модальность — модальность истинности. Иметь ложные ощущения так же невозможно, как невозможно испытывать ложные чувства. Для субъекта ощущение и истинное ощущение — абсолютная тавтология, зафиксированная в языке как «оче-видность». Я принципиально не могу чувствовать ложно. Каждое испытываемое ощущение может быть только истинным, и его ложность, понятая мной из опыта, есть лишь смена его на другое истинное ощущение.

Просто знание без практики иных ощущений не приводит к изменению ложных чувств. Самая массовая иллюзия в истории человечества заключается в том, что, хотя разумное представление о расстоянии до Луны и ее размерах существует по крайней мере 2000 лет со времен Гипарха, мы продолжаем видеть ее как диск диаметром 30 см на расстоянии 1-1,5 км {Грегори, 1972). В классической иллюзии Мюллера—Лайера даже предпринятое измерение не изменяет непосредственного ощущения разной длины стрелок, а изменения воспринимаемой формы комнаты Эймса или гипотез в рисунках Рубина происходят скачкообразно: от одного «истинного» восприятия к другому. Странность переживания сюрреалистических изображений или гравюр У. Хогарта и М. Эшера вытекает из столкновения взаимно противоречивых, но одинаково «истинных» восприятий.

Пример абсолютно очевидного, по мнению Дж. Мура, предложения «Я знаю, что это моя рука» несостоятелен не только с философской и логической точек зрения, но и с психологической. Оче-видность ощущения может свидетельствовать лишь о существовании этого ощущения. Дж. Муру было бы весьма трудно ответить на уже упоминавшийся вопрос Н. Винера о том, является ли искусственная рука механика, пытающегося починить автомобиль, частью механизма, с которым возится механик, или частью механика, занятого починкой {Найссер, 1981). Дело в том, что на этот вопрос не существует объективного ответа: частью механика может быть и отвертка, которой он работает, а может и не быть даже оставшаяся от руки культя. Граница, разделяющая субъекта и объект, не задана раз и навсегда, а образуется каждый раз заново и может сдвигаться в любую сторону. Если же речь идет о формах эмпирического Эго, то вопрос о локализации — это вопрос об управляемости или границе преграды, местонахождение которой не имеет фиксированного адреса, а задается либо условиями деятельности, либо целым рядом специальных технологий.

Варианты социальной идентичности, задаваемые введением коммуникативных или социальных ограничений (или бенефитов, являющихся перевернутыми ограничениями), порождают столь же иллюзорно реальные фантомы социальной, классовой, кастовой, корпоративной или национальной идентичности. Кровь, пролитая человечеством, защищающим эти кажущиеся ему абсолютно бесспорными фантомы, лучше всяких аргументов доказывает степень их феноменологической «реальности».

7. Тело как механизм. 15

С максимальной последовательностью и очевидностью методологические установки и принципы объективного метода выразились в медицине в понимании происхождения болезненных субъективных ощущений. В самом общем виде схема довольно проста: раздражение, попадающее на периферийные интерорецепторы, передается в подкорковые ядра, а затем в соответствующие рецепторные зоны коры. Вся рефлекторная схема может быть описана на чисто физиологическом и анатомическом языке и не нуждается в дополнении ее психологией, так как субъективное есть лишь продолжение объективных событий и точно им соответствует. Основная масса интра-цептивных ощущений связана с болезненными состояниями (здоровому человеку они практически незнакомы). Причиной их служат те или иные патологические телесные состояния, воздействующие на соответствующие рецепторные системы вполне в стиле теории «специфических энергий органов чувств».

В «нормальном» случае данная схема вполне прагматична и удобна. Трудности начинаются с необходимости объяснения большого числа феноменов, не укладывающихся в выбранную схему, таких как, например, ипохондрические или сенестопатические синдромы, при которых для субъективно отчетливых интрацептивных ощущений затруднительно обнаружить вызывающие их материальные причины.

На всем протяжении истории существовало два подхода к трактовке этих явлений: ипохондрия рассматривалась либо как заболевание «cum materia», либо как заболевание «sine materia».

В первом, наиболее простом случае, это реальная болезнь, имеющая материальную причину. Античные врачи называли ее morbis mirachialis, а Гиппократ и Гален связывали с заболеванием внутренних органов, находящихся ниже края реберной дуги (hipohondrion).

С появлением учения о нервной системе место поражения переместилось с органа на нервные окончания. И.И. Энегольм (1815) связывал возникновение ипохондрии с нарушением чувствительности, вытекающим из 3 причин:

1.органических повреждений внутренних органов, приводящих к недостаточности питания нервных окончаний;

2.непосредственной или опосредованной слабости нервной системы без видимых причин;

3.заболевания внутренних органов в сочетании со слабостью нервной системы.

Серизи и Морель главной причиной считали повреждение ганг-лиозной ткани, а А.П. Богородицкий рассматривал ипохондрию как хроническую болезнь, основа которой состоит в чрезмерной чувствительности и частой раздражительности или колебании нервов, особенно около внутренностей живота (Цит. по: Пащенков, 1974). Случаи, когда органических изменений не находилось, относились к динамическим нарушениям или «status nervosus». М.Я. Мудров (1949) указывал, что ипохондрия происходит в результате раздражения мозга и органов брюшной полости. В.М. Бехтерев (1928) считал, что дело сводится в этих случаях к нарушениям вегетативной нервной системы, поражению симпатических нервов и изменению процессов внутренней секреции.

Параллельно существовало течение, которое в качестве причины несоответствия субъективных ощущений и реально обнаруживаемых органических изменений рассматривало область идеального или действие особой сущности — психической болезни. Буасье де Соваж выводил ипохондрию из расстройства воображения, Пинель — из ложных идей и фантазий, Мор выделял 2 вида ипохондрии: ипохондрическую болезнь и симптоматическую ипохондрию (Цит. по: Пащенков, 1974). Из более поздних авторов Ромберг (1851) считал, что элементами ипохондрии служат ощущения, являющиеся не проекцией болезненно измененного органа, а патологической трансформацией нормального ощущения, возникшей вследствие усиленной «интенции представлений», а Е. Крафт-Эбинг (1880) связывал ипохондрические расстройства с конституциональным заболеванием — «неврозом чувствительной сферы». Е. Дюпре и П. Камю (Dupre, Camus, 1907a,b), наиболее подробно разработавшие феноменологию ипохондрии и предложившие критерии различения сенестопатического и нормального ощущения, допускали существование и эссенциаль-ных и симптоматических сенестопатий в рамках различных заболеваний. Аналогичные положения высказывали Г. Керер (Kehrer, 1953) и Г. Вайтбрехт {Weitbrecht, 1951).

Идея ипохондрии sine materia не могла получить устойчивого существования в связи с общей тенденцией развития медицины в рамках естественно-научного метода выявлять лежащие в основе любой болезни универсальные физиологические или, еще лучше, физические причины. Этой тенденции больше соответствовала идея ипохондрии как заболевания cum materia. Поскольку предполагалось, что заболеваний без материальных причин не существует, то выражение «ипохондрия sine materia» стало означать не отсутствие материальных причин вообще, а отсутствие конкретных проявлений на месте локализации ощущений. Спор же относительно причин появления стимульно необоснованных ощущений стал вестись вокруг уровня повреждения интрацептивной сенсорной системы, причем основное внимание исследователей сконцентрировалось на ее центральном, а не периферическом звене. Отсутствие же убедительных доказательств какого бы то ни было повреждения легко преодолевалось ссылками на несовершенство регистрирующих приборов и недостаточную разработанность методов исследования.

Тем не менее, идеи о возможном периферическом поражении нервных окончаний частично сохранились. А.А. Меграбян (1972) описывает сенестопатию как нарушение внутренней чувствительности, клинически проявляющееся в виде неопределенных, диффузных, весьма неприятных и беспокоящих ощущений внутри тела. Возможное нарушение чувствительности как источник сенесто-ипо-хондрических расстройств допускается в работах Г.А. Авруцкого (1979), B.C. Куликовой, А.Т. Пшоника, Ю.Е. Сегала (1952), И.Р. Эг-литеса (1977). Поиски таких нарушений ведутся в настоящий момент на микроструктурном уровне и при соответствующем развитии инструментария ожидается их обнаружение.

В основном же исследователи, разочаровавшись в попытках объяснения ипохондрических и сенестопатических расстройств периферическими нарушениями, перенесли внимание на более высокие уровни.

По Дж. Уолленбергу (Wollenberg, 1904, 1905), важнейший фактор патогенеза ипохондрических состояний — болезненное изменение самоощущения, под которым понимается обобщенное чувство, основанное на различных меняющихся раздражениях со стороны внутренних органов. В норме это чувство неразложимо на отдельные ощущения и мы ничего не знаем о работе внутренних органов. Это меняется при болезни, вследствие ненормальной готовности центральных чувствительных областей воспринимать не только малейшие патологические, но и слабые физиологические раздражения, которые воспринимаются качественно и количественно иллюзорными, но могут быть и галлюцинаторные восприятия, когда ничто периферическое им не соответствует. Центральные изменения, лежащие в основе этого, еще не выяснены, но предполагается, что речь идет о патологии рецепторных функций коры, в особенности чувствительных центров, раздражимость которых повышена.

Новый толчок этому направлению дало создание теории высшей нервной деятельности И.П. Павловым и ее развитие в виде концепции нервизма К.М. Быковым {Быков, Курцин, 1960). Активно внедрявшееся из идеологических соображений в медицину, это учение заняло там главенствующее положение.

Первая попытка применения теории высшей нервной деятельности к объяснению интрацептивных феноменов принадлежит самому И.П. Павлову (1951): «Болезненное состояние какого-нибудь органа или целой системы может посылать в соответствующие корковые клетки, в определенный период времени или постоянно, беспрестанное или чрезмерное раздражение и таким образом произвести в них, наконец, патологическую инертность — неотступное представление и ощущение, когда потом настоящая причина уже перестала действовать... Указанные причины могли концентрировать патологическую инертность раздражительного процесса в разных инстанциях коры полушарий — как в клетках, непосредственно воспринимающих раздражение как от внешних, так и от внутренних агентов (первая сигнальная система действительности), так и в разных клетках словесной системы (вторая сигнальная система) и притом в обеих инстанциях в различных степенях интенсивности: раз на уровне представлений, в другой доводя интенсивность до силы реальных ощущений» (с.78). Разница между представлением и реальным ощущением в этом случае мыслится лишь количественно: первое меньше второго.

Трудность перенесения схемы условного рефлекса заключалась лишь в том, что в общем виде эта теория была ориентирована скорее на экстрацепцию, тогда как медицина имела дело прежде всего с интрацепцией. Задача адаптации была успешно решена созданием кортико-висцерального направления, предопределившего на долгие годы логику теоретических и экспериментальных изысканий. Кортико-висцеральное направление в физиологии ВИД ставило перед собой следующие задачи (Курцин, 1978):

1.Установить возможность образования условного рефлекса на деятельность внутренних органов и тканевых процессов и изучить основные свойства таких реакций.

2.Определить возможности выработки условных рефлексов на любую деятельность при раздражениях, идущих с внутренних органов.

3.Расширить механизмы условно-рефлекторных изменений деятельности внутренних органов и таких функций, как окислительные процессы, обмен веществ в клетках и тканях.

В отличие от классических павловских опытов, в которых эффекторным звеном являлась слюнная железа, а о величине условного рефлекса судили по слюноотделению на «колебания» внешней среды, в опытах школы К.М. Быкова эффекторами были почка, печень, селезенка и другие висцеральные органы, а величину рефлексов определяла их специфическая деятельность.

Экспериментально было доказано усиление висцеральных рефлексов после разрушения центральных отделов нервной системы и дополненная таким образом схема позволяла непротиворечиво объяснить возникновение телесных ощущений как следствие патологической импульсации со стороны внутренних органов — неважно, первичной, из-за рефлекторного раздражения внутренних органов, или вторичной — от нарушений нейродинамики в коре.

«Освобождение интрацептивных рефлекторных дуг из-под влияния высших отделов центральной нервной системы создает особо благоприятные условия для их деятельности... Не будучи клиницистом и совершенно не претендуя на достоверное истолкование... ипохондрических явлений, мы не можем не удержаться от соблазна высказать предположение о возможном их генезе. Можно думать, что в этих случаях имеется временное подавление задерживающей функции высших отделов ЦНС в результате функционального ослабления, именно вследствие этого, те импульсы с внутренних органов, которые постоянно доходят до коры, но не включаются в сферу сознания, пробивают теперь сюда дорогу и овладевают им... Нельзя, конечно, исключить и другую возможность — изменения чувствительности самих рецепторов, возникновение в них возбуждения при таких условиях, при которых в норме оно никогда не бывает» {(Черниговский, 1949, с. 214).

Причиной подавления деятельности коры могут быть сами интрацепторы. Даже если дезорганизованная информация из внутренних органов исчезла, она способна на долгий срок вывести из равновесия сложившиеся в коре взаимоотношения между возбуждением и торможением в экстрацептивных полях коры мозга. Когда «интероцептивный путь уже сформирован, экстероцептивные сосудистые условные рефлексы выработаны и закреплены до создания стойких условных рефлексов, последние почти не поддаются угасанию и наоборот, начинают угнетать, тормозить связанные с ними экстероцептивные сосудистые реакции, создавая в коре доминирующий очаг восприятия интероцептивной импульсации. Такое состояние сопровождается ассиметрией сосудистых реакций, позывами к рвоте, плохим самочувствием и представляет собой "экспериментальный" невроз, который проливает свет на распространенный в медицинской практике... ипохондрический синдром, обусловленный дезорганизованной информацией из внутренней среды — назойливыми и навязчивыми интероцептивными ощущениями, прорвавшимися в сферу сознания» (Пшоник, 1949, с. 96). Ипохондрик — это человек, у которого вследствие имевшей место патологической импульсации со стороны внутренних органов создалось стойкое преобладание, неугасаемая готовность к образованию интрацептивных условных рефлексов с угнетением экстрацептивных. Хотя до настоящего времени не удалось найти характерных нейродинамических нарушений при ипохондрических состояниях или выявить какие-либо типичные неврологические расстройства, психиатрия на долгие годы погрузилась в нейрофизиологию и публикуемые по проблемам ипохондрии работы были переполнены иллюстрациями физиологических показателей: энцефалограммами, плетизмограммами, кардиограммами, записями кожно-гальвани-ческой реакции, имевшими весьма малое отношение к обсуждаемому вопросу.

Принципы такого подхода практически инвариантны и четко сформулированы, например, в работе Е.С. Авербуха (1957). Хотя это относительно старая работа, она, на мой взгляд, очень недвусмысленно демонстрирует саму логику объективистского рассуждения, часто довольно ловко маскируемую в более современных трудах {Ley, 1985; Pennebaker, 1982; Kirmayer, Robbins, 1991). По его мнению, основным психопатологическим феноменом при ипохондрических синдромах является измененное самоощущение и самовосприятие. При сохранности сознания нарушается константность восприятия своего тела. Интрацептивные сигналы начинают оцениваться как источник угрозы для личности, возникают эмоции, отчасти физиологически обусловленные, отчасти как реакция на угрозу. Так создается соответствующая фиксированная на своем теле установка и личностные реакции на создавшуюся ситуацию в форме переживаний и отношений к внешнему миру и себе, формирующие особенности ипохондрика.

По месту локализации дефекта выделено IV формы ипохондрии и, соответственно, IV механизма.

I форма — периферическая. Раздражения, исходящие из внутренних органов, в которых имеется множество нервных окончаний вегетативной нервной системы, вызывают множество подпороговых непрерывно возникающих суммирующихся импульсов, приводящих подкорковые узлы, в первую очередь зрительный бугор, в состояние возбуждения. В таламусе и связанных с ним диэнцефальных системах, являющихся районом интеграции низших форм чувствительности и областью формирования протопатической эмоциональности, под влиянием перевозбуждения происходит изменение самоощущения и восприятия собственного тела. В дальнейшем в патодинамический процесс вовлекаются корковые механизмы. Формирование ипохондрических ощущений идет медленно и, сформировавшись, они носят определенный, хорошо локализованный характер.

II форма — стволовая. При ней первично поражаются определенные стволовые механизмы и возникают связанные с этим основные психопатологические феномены ипохондрического нарушения самочувствия, извращенное восприятие интрацептивной импульсации, протопатические эмоции, гиперпатия и пр. В дальнейшем присоединяются корковые механизмы. В этих случаях болезнь возникает быстро, болезненные ощущения необычны, трудно локализуемы и менее устойчивы. Тревожный фон более выражен, имеют место нозоманические идеи, нередки навязчивые феномены.

III форма — кортикальная. Первично поражаются определенные корковые системы, предположительно височно-базальные отделы. При поражении височной области отмечается переоценка тяжести своего заболевания, выявляется целый мир новых явлений, архаических форм восприятия, резких парестезий и фантастических ощущений.

IVформа — психогенная. Возникает тогда, когда вследствие определенной ситуации у человека прерываются общественные связи, сокращается экстрацептивное общение с внешним миром. В норме мы избавлены от непосредственного влияния нашей сомы, нашего тела и сознание остается целиком под влиянием внешней среды. При ипохондрии внимание переключено внутрь. Подкорковые раздражения, исходящие из внутренних органов, становятся относительно сильными и болезненно воспринимаются. Больные страдают не столько от неприятных ощущений, сколько от уверенности в своей болезни, вытекающей из витальности и необычности ощущений.

Как можно видеть, все описанные формы ипохондрии, за исключением IV, суть органические поражения рецепторного аппарата на разном уровне. Рассмотрение связи этих поражений с душевными

переживаниями в качестве отдельной задачи не предполагается, поскольку, в соответствии с традицией, мозг и психика идентичны. IV форма — психогенная — выделена по иному принципу и представляет собой некоторую смесь из рефлекторно понимаемой активации интрацепции и психологически понятных переживаний по поводу последней.

В принципе сходная интерпретация патологических телесных ощущений (но без избыточной претензии на нейрофизиологическое объяснение и четкую анатомичскую локализацию патологического процесса) используется в современных моделях «сенсорной сверхдетерминации» (Cioffi, 1991; Ley, 1985; Barsky et al., 1983, 1990), «гипертрофированного внимания» (Carver, Scheier, 1981; Duval, Wicklund, 1972), гипервентиляции (Gardner, 1996; Молдовану, 1991).

Концепция «сенсорной сверхдетерминации» в различных ее вариантах сводит патологические телесные ощущения к особому типу восприятия внутренних ощущений, особому «соматическому стилю», приводящему к преувеличенной интерпретации телесных ощущений и их неправильной когнитивной интерпретации.

Гипервентиляция же рассматривается как универсальный психофизиологический механизм порождения интрацептивной стимуляции в ситуации тревоги и нарушения адекватной оценки ее интенсивности.

Близкий механизм «гипертрофированного внимания» выводит усиление интрацептивных ощущений из снижения внешней стимуляции и центрации внимания на внутренних сигналах, что приводит к их неадекватной переоценке.

Невозможность объяснить возникновение «психологически непонятных», качественно особых переживаний и строго доказать усиление интрацептивной импульсации заставило обострить проблему. «Для рассмотрения противоречий в психопатологическом аспекте вопрос должен быть сформулирован более строго: что является патофизиологическим коррелятом ощущений: мозговые процессы или интрацептивная стимуляция? При такой постановке вопроса ссылки на совместное участие центрального и периферического звена исключаются» (Ануфриев, Остроглазое, 1979, с. 29). Перенос поражения из «органов под краем реберной дуги» на микроструктурный или молекулярный уровень лишь маскирует противоречие. Поэтому, по мнению А.К.Ануфриева (1979), следует отказаться от неправомерного отождествления интрацептивного и экстрацептивного анализаторов, предполагающего некую «особую» организацию первого. Такой отказ позволит переместить внимание от поисков периферического раздражителя, роль которого в происхождении расстройств внутренней чувствительности и связанных с ней психопатологических феноменов явно преувеличена, на нарушения в центральных

отделах головного мозга: зрительный бугор, таламическую и диэнцефальную области. Периферическая же локализация ощущений связана с тем, что любое ощущение, независимо от источника, всегда проецируется на периферию. Центральная локализация патологического процесса позволяет также объяснить особый характер сенестопатических ощущений: мучительность, протопатический оттенок. Для этого привлекается теория кайнестопатии — протопати-ческой чувствительности (Аствацатуров, 1938). Возникнув в процессе филогенеза от внешних раздражений и «сосредоточившись как латентное явление в каком-то определенном месте зрительного бугра (коллекторе чувствительности вообще), патологические ощущения вследствие заболевания головного мозга как бы возвращаются, но уже в преобразованном виде (сенестопатиями), проецируясь на все органы и системы тела, в том числе на головной мозг. По месту своего возникновения (зрительный бугор) сенестопатии центральны, как централен в целом психопатологический процесс, изначально выступающий как кайнестопатия, а в дальнейшем проявляющийся нозофобическими или ипохондрическими картинами, способными к саморазвитию, вплоть до галлюцинаторно-бредовых состояний типа физического воздействия» (Ануфриев, 1979, с. 15).

Как можно видеть, пафос отрицания механистической точки зрения ограничивается перенесением уровня поражения из периферического звена в центральное, сопровождаясь весьма сильным методологическим допущением «особого устройства» интрацептивного анализатора. Рассуждение при этом, в сущности, остается в рамках «субстратной» схемы. Изначально устраненное, вынесенное за рамки, субъективное переживание непостижимым образом присоединяется к физиологическому процессу. Субъективные ощущения без всякого зазора следуют за физиологическими процессами в нервной системе как их естественное продолжение. «Концепция о кайнестопатии как выражении элементарного первичного психосоматического расстройства, в котором нейроматериальное (чувствительное и психо-идеальное (аффективное)) выступает в нераздельном единстве, может служить одной из рабочих гипотез в деле разработки психофизиологической проблемы на психопатологическом уровне» (Там же, с. 22).

Кайнестопатия привлекается в качестве необходимого логического элемента, находящегося сразу в двух реальностях: материального и идеального, что позволяет транслировать одно в другое. При этом остаются без изменений основополагающие постулаты физиологизма: чувствительность может быть исчерпывающе объяснена на нейроматериальном уровне и не нуждается в отдельных категориях психического. При уточнении вопроса о том, что служит

причиной появления патологических ощущений, допускаются только физиологические альтернативы: мозговые процессы и интрацептивная стимуляция.

Попытки последовательного объяснения ряда клинических феноменов приводят к принципиально неразрешимым теоретическим затруднениям и «темным» местам психопатологии.

Одна из первых таких трудностей — ответ на вопрос, возможны ли ипохондрические или сенестопатические ощущения в норме? С.С.Корсаков (1901) предполагал их существование в виде мнительности у здоровых лиц. И.Р. Эглитес (1977) выделял, кроме истинных и фантастических сенестопатий, класс «элементарных» — ощущений, похожих на обычные болевые ощущения у соматических больных. Эти ощущения, строго говоря, не могут быть названы сенестопатиями, так как они не соответствуют критерию странности и необычности. Такое допущение было критически встречено в психиатрической литературе и автору были предъявлены упреки в размывании критериев (Руководство по психиатрии, 1983; Смулевич, 1987). Хотя любой врач в каждодневной практике сталкивается с соматически необоснованными жалобами на болезненные ощущения у психически здоровых людей, пафос требования «специфичности», сужения в рамках психических болезней имеет серьезные основания. Теория чувствительности (как вариант общей теории отражения) не допускает самой возможности несоответствия стимула и ощущения в нормальных условиях. Это следствие общей установки трансцендентности и прозрачности субъекта. «Позиция абсолютного наблюдателя одна, поэтому истинной может быть только одна точка зрения. Иные точки зрения могут быть, в лучшем случае, частным случаем единственно истинной, во всех остальных — они суть результат заблуждения» (Тищенко, 1991а, с. 144). Поэтому «субъективное... правильно и адекватно отражает действительность. Связи идей в головах людей отражают связи вещей в действительности» (Авербух, 1966). Это прямое следование идее Б. Спинозы о том, что в мире имеется только одна причинная цепь, только один «порядок» для вещей и для идей и связи в мышлении и пространстве по своему причинному основанию идентичны: «Порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей». Поскольку в механистической трактовке отражение осуществляется лишь в одном направлении — от стимула, то и его нарушения не могут быть ничем иным, как помехами на этом пути. «Мир есть закономерное движение материи, и наше познание только отражает эту закономерность. Все патологические процессы объективны и они существуют вне и независимо от нашего сознания» (Рохлин, 1966, с. 141). Вопрос о том, как возможно существование ощущения, не соответствующего стимулу, не имеет

смысла по отношению к норме, и поэтому логическая последовательность требует строгого ограничения ипохондрии и сенестопатий рамками патологических явлений.

Второй крайне запутанный момент — проблема соотношения сенестопатий и ипохондрии (Еу, 1950; Еу, Henric, 1959; Ladee, 1966). В истории психиатрии накоплен огромный клинический материал феноменологии сенестопатий и ипохондрии и предприняты десятки, если не сотни попыток создания четких диагностических критериев их разграничения, не приведших к достаточной ясности этой проблемы.

В целом, под сенестопатией понимаются сами болезненные, мучительные ощущения, а под ипохондрией — некоторые представления субъекта о наличии у него того или иного заболевания. Хотя эти синдромы весьма часто встречаются параллельно, подкрепляя друг друга, их не следует полностью идентифицировать. Еще Э.Дюпре (Dupre, 1925), давший классическое описание сенестопатий, отмечал, что если все больные с истинной ипохондрией имеют сенестопатий, то далеко не все больные с сенестопатиями бывают ипохондричными.

Традиционная схема предполагает, что первыми по времени должны появляться сенестопатий, на фоне которых, как психологически понятные, строятся разного рода ипохондрические объяснительные конструкции. В общем виде такую схему предлагает Г. Гринберг (Greenberg, 1960):

1.Ранняя стадия, возникновение сенестопатий, когда больные жалуются на разного рода расстройства.

2.Расстройства приобретают локализацию.

3.Сосредоточившись на ощущениях, больные начинают считать, что у них развивается болезнь.

4.Развитие бреда и психического автоматизма. Последний пункт логически не вытекает из предыдущих и строится по иным — психопатологическим — закономерностям.

Близкая схема принималась всеми последователями павловской школы и наиболее физиологически мыслящими психиатрами (Каменева, 1955; Сегаль, 1955). На близкой позиции стоит А.К.Ануфриев (1979), связывающий сенестопатий с поражением центральных отделов головного мозга. По его мнению, целостная патодинамическая структура заболевания состоит из трех составных частей, расположенных на общей витально-астенической платформе:

1.сенестопатий;

2.функциональные вегето-соматические нарушения;

3.собственно аффективные, а в последующем аффективно-идеаторные расстройства.

Однако клиническая практика, постоянно демонстрирующая несовпадение сенестопатических и ипохондрических расстройств, требовала теоретических уступок и ломала стройную логику рассуждения. Во-первых, всегда существовали случаи отсутствия ипохондрий при явных сенестопатиях и отсутствия сенестопатий при очевидных ипохондрических синдромах. Если первое противоречие могло быть объяснено простым временным отставанием, то объяснить последнее (по данным Е.В. Глузмана, сенестопатий встречаются лишь у 79,6 % больных ипохондрией) значительно труднее. Еще большие, принципиально неразрешимые сложности появляются при необходимости объяснения механизма появления вторичных сенестопатий в рамках первично возникших сверхценных или бредовых ипохондрических синдромов. В этом случае практикуются ссылки на «психопатологический феномен», а не психологически понятную «озабоченность здоровьем» (Эглитес, 1977), либо авторы полностью уходят от рассмотрения механизмов этого явления, заменяя их утонченными и обширными феноменологическими описаниями (Kraepelin, 1896; Camus, Blondel, 1909; Dupre, Long-Londry, 1910; Jahrreiss, 1930; Huber, 1953, 1971; Lhermitte, Gambler, 1960; Laburarier, 1962; Ротштейн, 1961; Ladee, 1966; Kielholz, Hole, 1979; Руководство по психиатрии, 1983, 1988; Смуле-вич, 1987).

Сложившаяся ситуация привела к весьма характерному парадоксу: в «Руководстве по психиатрии», вышедшем в 1983 г. под редакцией А.В. Снежневского, сенестопатий описываются в 1 главе — «Рецепторные расстройства и сенестопатий» и относятся к группе «наиболее элементарных симптомов психических болезней с преимущественным нарушением чувственного познания», а в монографии Г.А. Ротштейна «Ипохондрическая шизофрения» (1961) самым трудным и неясным разделом общей психопатологии называется психопатология ощущений.

Понять первую точку зрения можно, если признать простоту чувственного познания по сравнению, например, с мышлением или памятью и отнести сенестопатию к рецепторным расстройствам. Такой подход используется при объяснении происхождения интрацептивных ощущений в структуре неврозов, синдромов «измененной почвы», первичной сенестопатий при психозах. Вторая точка зрения отражает невозможность использования «рецепторной схемы» для объяснения качественной специфичности сенестопатических ощущений, отличающих их от нормальных, и механизма вторичного порождения чувственных ощущений идеаторными представлениями при ятрогениях и в структуре сверхценных и бредовых синдромов.

8. Проблема верификации телесного ощущения. 55

. Проблема верификации интрацептивного восприятия

Отказ от стимульной парадигмы восприятия и признание за субъективной активностью, в рамках и формах которой только и может осуществляться познание реальности, решающей роли, смягчает парадокс восприятия, но весьма остро ставит проблему истинности его результатов. Если они определяются в первую очередь существующим непрерывным контекстом, а уже затем наличной стимуляцией, то, в принципе, существует возможность искажения в широких пределах качеств объективной реальности. Набор категорий и их структура будут весьма сильно сказываться на том, как именно мы будем воспринимать мир. Это очевидным образом следует принять, если понимать акт восприятия как определяемый не только объективно, извне — характеристиками стимула, но и изнутри — субъективными характеристиками.

«Люди, пользующиеся заметно разными грамматиками, направляются своими грамматиками к наблюдениям различных типов и к разным оценкам внешне сходных актов наблюдения, в связи с чем они не являются эквивалентными наблюдателями и должны приходить к различным представлениям о мире... Одни и те же физические свидетельства не приводят всех наблюдателей к одной и той же картине универсума, за исключением тех случаев, когда их лингвистические основания сходны или их можно каким-либо образом сравнить» (Whorff, 1956, р. 214, 221). Как отмечает П. Фейерабенд (1986), последнее означает, что наблюдатели, пользующиеся различными категориальными системами, будут постулировать разные факты при одних и тех же физических обстоятельствах в одном и том же физическом мире, или они будут одинаковые факты упорядочивать различными способами.

Что же тогда обеспечивает необходимую адекватность отражения мира, соответствие нашего восприятия действительности? «Говоря о том, что восприятие представляет действительность или соответствует ей, мы обычно имеем в виду, что результаты восприятия можно более или менее точно предсказать. Это значит, что видимый нами предмет можно также осязать или обонять и должно существовать некое соответствие или конгруэнтность между тем, что мы видим, осязаем и обоняем. Перефразируя высказывание молодого Бертрана Рассела, можно сказать, что то, что мы видим, должно оказываться тем же самым и при ближайшем рассмотрении. Или иными словами, что категоризация объекта при восприятии служит основой для соответствующей организации действий, направленных на этот объект. Например, этот объект выглядит как яблоко — и действительно, съедая его, мы убеждаемся в этом» (Брунер, 1977, с. 18). Хотя мы познаем мир в существующих у нас категориях, и именно они придают чувственным впечатлениям стабильный характер, тем не менее, есть некий предел несоответствия наших категорий реальности. Миру совершенно безразлично, с помощью каких категорий мы его познаем, и он будет обнаруживать свое присутствие в полном объеме, даже если с точки зрения наших представлений каких-то его качеств не должно существовать. Можно сколь угодно долго строить гипотезы относительно устройства мира и приписывать ему, исходя из наших о нем представлений, любые, сколь угодно фантастические качества, но, вступая с ним в контакт, мы обнаруживаем упругость реальности. Можно быть совершенно уверенным в собственной невесомости и даже чувствовать ее, но если мы захотим полетать, то довольно быстро ощутим необходимость привести наши фантазии и чувства в согласие с действительностью. То же самое происходит и при менее драматических обстоятельствах. Восприятие комнаты Эймса, с точки зрения наших конструктов, например, совершенно не соответствует ее истинному устройству, однако эта иллюзия рассеивается, если просто открыть второй глаз или, еще лучше, в эту комнату войти. Восприятие — это развернутый во времени активный процесс, и поэтому нет пределов для выделения инвариантов все более высоких порядков, и человек может использовать разные уровни и формы действия, проверяя через них адекватность отражения.

Жизненная необходимость обеспечивает отражению адекватность, без которой оно бы превратилось в пустой фантом. «Мы идем к действительности только лишь путем ощущений, но никогда не бывает так, чтобы она давалась в виде ощущений... Ощущения — всего лишь то, что вносится нашими органами чувств в восприятие. Живое существо имеет дело лишь с предметами, свои потребности оно удовлетворяет посредством них, а не с помощью цвета, запаха, вкуса (самих по себе)» (Узнадзе, цит. по: Надирашвили, 1976, с. 98).

При несовпадении экстраполируемых характеристик чувственных впечатлений с реально получаемыми в действиях, выходящих за рамки пассивной регистрации, должна происходить модификация познавательных гипотез о природе и характере источника стимуляции. В большинстве случаев так и происходит, и наши представления о мире и налагаемая на него категориальная сеть постоянно подвергаются коррекции. Однако, как уже отмечалось, существуют довольно широкие пределы, позволяющие игнорировать требования реальности. Так, мы можем отличить яблоко от его воскового муляжа, находившегося за стеклом витрины, пытаясь от него откусить; но можно представить себе специально изготовленный муляж яблока, неотличимый от натурального ни вкусом, ни запахом, но ядовитый. В таком случае верификация истинности яблока осуществляется через летальный исход.

Быстрота и адекватность смены конструктов зависят от огромного числа психологических факторов, к конкретному анализу которых мы еще обратимся: когнитивного стиля, степени ригидности или гибкости, когнитивной дифференцированности, структуры категориальной системы, ее артикулированности, возможностей или ограничений действий и манипуляций с объектом и пр. Существуют случаи особой ригидности концептуальных систем, в силу той или иной патологии практически не поддающихся коррекции. В качестве примера можно назвать бредовые конструкции, особенность которых заключается не столько в степени ложности лежащей в их основе идеи (случай, довольно нередкий и в норме), сколько в полной ее некоррегируемости и непроницаемости для опыта. При столкновении идеи и реальности искажается реальность, причем до пределов, приводящих к летальному исходу (идея о собственной невесомости, например, в этом случае не коррегируется практикой падений).

Адекватность восприятия в значительной степени определяется качеством его проверки, возможностями манипулирования, сопоставления, практической деятельности, изменения позиции. Сужение возможностей такой проверки может приводить к стойким иллюзиям и неадекватности восприятия. Поскольку мир дан нам не непосредственно, а через инструмент наших ощущений, то при невозможности проверки мы будем относить искажения, рожденные самим инструментом, к качествам реальности.

П. Фейерабенд (1986) приводит очень интересный случай феномена, который стоит разобрать подробнее. Это неадекватность восприятия космических объектов при помощи телескопа, обнаруженная сразу же после его изобретения и служившая сильным аргументом противников Галилея. Смысл этого феномена заключается в том, что если при рассматривании земных объектов телескоп демонстрировал хорошие результаты, то наблюдения неба были смутными, неопределенными и противоречили тому, что каждый мог видеть собственными глазами. «Некоторые из этих трудностей уже заявили о себе в отчете современника Avvisi, который заканчивается замечанием о том, что "хотя они (участники описанной встречи. — П.Ф.) специально вышли для проведения этого наблюдения... они все-таки не пришли к соглашению о том, что видели". <...> "Это могут засвидетельствовать самые выдающиеся люди и благородные ученые... все они подтвердили, что инструмент обманывает"...» {Фейерабенд, 1986, с. 266—267).

Самим Галилеем были описаны явления, совершенно противоречившие как современным ему, так и более поздним наблюдениям. На рисунке Луны, сделанном им с помощью телескопа, нельзя обнаружить ни одной черты, которую можно было бы с уверенностью отождествить с какими-либо известными деталями лунного ландшафта. Объяснение таких явлений заключается, в ча

2015-02-18

2015-02-18 425

425