Согласно International Data Corporation (IDC), в 2011г. мировой объем созданной и воспроизведенной информации превзошел 1,8 трлн. гигабайт. По оценкам, к 2020г. мировой объем данных вырастет до 40 трлн. гигабайт, а это более 5200 гигабайт на каждого мужчину, женщину и ребенка. Прогноз IDC также сообщает, что к 2020г. почти треть созданной информации будет полезна, в случае если будет проанализирована, по сравнению с 25% в настоящее время.

Межмашинное взаимодействие (машинно-машинное взаимодействие, англ. Machine-to-Machine, M2M) — общее название технологий, которые позволяют машинам обмениваться информацией друг с другом, или же передавать её в одностороннем порядке. Это могут быть проводные и беспроводные системы мониторинга датчиков или каких-либо параметров устройств (температура, уровень запасов, местоположение и т. д.). К примеру, банкоматы или платёжные терминалы могут автоматически передавать информацию по GSM-сетям, а также если у них закончилась чековая бумага или наличность, или же наоборот, что наличности слишком много и требуется приезд инкассаторов. M2M также активно используется в системах безопасности и охраны, системах здравоохранения, промышленных телеметрических системах (производство, энергетика, ЖКХ и др.) и системах позиционирования подвижных объектов на основе систем ГЛОНАСС/GPS. Одним из подклассов M2M является межмашинное взаимодействие с использованием мобильных решений, для него также может использоваться аббревиатура M2M (англ. Mobile-to-Mobile).

|

|

|

Современное состояние ИТ для бизнеса и работы

В нашей стране, как и во всем мире, происходит сращивание IT-, инженерной и строительной инфраструктурной и сервисной составляющих в структуре предложений услуг с добавленной стоимостью компаний-интеграторов. При этом появляются департаменты и целые компании, предоставляющие IT-, инженерные и строительные сервисы из «одного окна».

Сохраняется тенденция к переводу IT-активов предприятий в ЦОДы (центр обработки данных), что нашло отражение в массовом переводе внутрикорпоративных ИТ на конвергентные виртуализованные платформы (VDI), построенные по схеме Private Cloud. По оценкам IDC, Россия уже выходит на передовые позиции по темпам виртуализации. Однако парадигма развития рынка ЦОД сместилась в сторону коммерческих аутсорсинговых структур.

Эксперты зафиксировали заметное падение нормы прибыли операторов связи на фоне крупных капитальных и операционных затрат, связанных со строительством сетей новых поколений и необходимостью параллельной эксплуатации нескольких сетей, с одной стороны, и стагнацией АРПУ от голосового трафика и СМС – с другой.

|

|

|

В свою очередь, ведущие банки занимались обновлением корпоративного ПО на фоне непропорционального раздувания фронт-офисов, связанного с массовым выходом на розничный рынок, и отставания развития систем поддержки бизнеса.

Кроме того, в числе актуальных тенденций – корпоративная мобильность и BYOD (Bring Your Own Device — “принеси свое собственное устройство”): 2013-й стал годом качественного развития данного вида проектов.

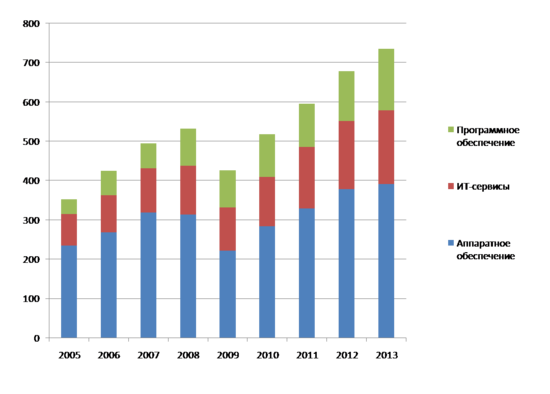

Рис. 2. Динамика и структура российского IT-рынка, $млн

Центры обработки данных

Центр обработки данных (ЦОД) — это отказоустойчивая комплексная централизованная система, обеспечивающая автоматизацию бизнес-процессов с высоким уровнем производительности и качеством предоставляемых сервисов.

Назначение ЦОД — обеспечение гарантированной безотказной работы информационной системы предприятия с заданными уровнями доступности, надежности, безопасности и управляемости. Использование технологии создания центров обработки данных позволяет создавать резервные штаб-квартиры предприятий с сохранением максимально возможной функциональности информационной системы при чрезвычайных обстоятельствах.

Центры обработки данных включают:

· высоконадежное серверное оборудование,

· системы хранения и передачи данных,

· программное обеспечение,

· архитектурно-технические решения,

· обеспечивающую инженерную инфраструктуру,

· физическую защиту помещений,

· комплекс организационных мероприятий,

· систему мониторинга и управления.

Преимущества создания ЦОД:

· повышение эффективности и надежности эксплуатации вычислительных ресурсов,

· предоставление отказоустойчивых инфраструктурных сервисов в режиме 24 часа х 7 дней в неделю х 365 дней в году,

· простое и прозрачное централизованное администрирование,

· снижение издержек на предоставление инженерных коммуникаций,

· высокий уровень защиты информационной системы,

· централизованное управление и учет ресурсов ЦОД,

· контроль доступа к ЦОД,

· простое и удобное масштабирование вычислительных ресурсов.

В рамках решения обеспечивается комплексная безопасность центров обработки данных, которая включает защиту от следующих угроз:

· отказ оборудования и программного обеспечения,

· сбои энергопитания,

· пожар и задымление,

· несанкционированный доступ, взлом, кражи,

· вирусы,

· затопление, резкие температурные изменения, пыль,

· частичное разрушение здания,

· электромагнитные излучения.

Проектирование ЦОД выполняется с учетом решаемых бизнес задач, уровня требований к безопасности, пожеланий заказчика, использования уже имеющегося оборудования, и находит воплощение в архитектурно-технических решениях проекта. Этот подход позволяет создавать защищенные гетерогенные центры обработки данных, состоящие из оборудования и программного обеспечения различных производителей, включая наследуемые системы заказчика.

Решения компании «Систематика» в области создания центров обработки данных инвариантны относительно производителей серверного оборудования, систем хранения и передачи данных, и опираются на накопленный опыт и технологии, таких компаний как Cisco Systems, EMC, IBM, Hewlett-Packard, Nortel Networks, RAD, Sun Microsystems.

Используемое программное обеспечение, поставляемое компаниями EMC, Hewlett-Packard, Nortel Networks, RAD, Sun Microsystems, Veritas, реализует функции кластера, единой файловой системы, балансировки загрузки, резервного копирования

Что касается преимуществ BYOD для компаний, то руководители ИТ-отделов выделили три главных.

- В целом главным преимуществом BYOD ИТ-руководители признали рост производительности персонала с точки зрения как итоговых результатов, так и эффективности сотрудничества с коллегами. Это важный факт, поскольку одним из аргументов против внедрения BYOD были опасения, что личные приложения и контент будут отвлекать людей от работы.

- Сотрудники хотят использовать на работе те же устройства, что и в личной жизни. Возможность выбирать для этих целей собственные устройства приносит больше удовлетворения.

- Сокращаются затраты на обеспечение мобильности, поскольку стоимость мобильных устройств частично или полностью оплачивают сотрудники, а эффективность использования ИТ-ресурсов повышается.

Почему же концепция BYOD так поддерживается сотрудниками, что по этому поводу думают руководители ИТ-отделов? Основная причина на их взгляд заключается в том, что люди хотят самостоятельно решать, как, где, когда и с помощью какого устройства выполнять свою работу. Они также хотели бы иметь возможность переключаться с личных дел на рабочие в любое время дня — или ночи. Возможность заниматься личными делами на работе и работой в свободное время стала отличительной чертой большинства интеллектуальных профессий. Мобильность, особенно BYOD, способствует этой тенденции, поскольку у сотрудников всегда под рукой есть личное мобильное устройство, чтобы постоянно оставаться на связи с друзьями, членами семьи и коллегами. А мобильные приложения с поддержкой функции присутствия, такие как системы мгновенного обмена сообщениями, позволяют быстро найти нужного человека и связаться с ним. Иными словами, современный работник интеллектуального труда фактически никогда не отсутствует на работе, даже если редко заходит в офис. И наконец, сотрудники хотят пользоваться собственными приложениями и облачными сервисами без ограничений и для личных целей, и для выполнения рабочих задач. Привлекательность BYOD связана с тем, что для устройств, принадлежащих сотрудникам, нет тех строгих ограничений по загрузке и использованию материалов, какие бывают при использовании корпоративной техники, поскольку на них по определению присутствует как персональное, так и рабочее содержимое.

|

|

|

Какие основные тренды на сегодняшний день?

|

|

|

| Дмитрий Лисогор, заместитель генерального директора SAP СНГ: | |

| В России действуют те же закономерности, что и в других странах мира: в тренде остаются Big Data, мобильные приложения, облачные технологии, аналитика. Все большее распространение находит концепция BYOD. Использование мобильных технологий во всех отраслях экономики по скорости проникновения сопоставимо с общемировым. Разница лишь в масштабе рыночных инвестиций и количестве компаний, применяющих такие решения. |

| Артемий Мороко, генеральный директор компании Sipuni: | |

| Помимо персональных «облаков», роста рынка смартфонов и планшетов, можно отметить активное внедрение аналитических инструментов, позволяющих бизнесу принимать наиболее эффективные решения в процессе развития. |

| Людмила Машкова, советник президента компании MAYKOR: | |

| Тренды российского IT-рынка схожи с западными. Несмотря на то, что «железная» составляющая все еще велика, наблюдается постепенное смещение IT-рынка России в сторону развития сервисов. Сегмент IT-услуг становится основным драйвером роста отечественного рынка. Все больший вес в структуре рынка набирает IT-аутсорсинг. |

| Роман Стятюгин, директор по развитию компании «Диасофт»: | |

| Прошедший год показал, что финансовые организации уходят от больших сложных IT-систем к компонентным решениям, которые позволяют быстро и гибко развивать бизнес, запускать новые продукты. Все больше облачных сервисов становятся доступны финансовым организациям – от основных систем автоматизации до специализированных сервисов, таких, как кредитный скоринг, кредитный конвейер, CRM, бизнес-аналитика, вспомогательные сервисы. |

| Алексей Антонов, директор по маркетингу R-Style Softlab: | |

| Что касается ИТ в банковской сфере, то безусловным фаворитом я бы назвал дистанционное обслуживание клиентов через Интернет. Продвинутые банки наперебой соревнуются в создании широкофункциональных, удобных и безопасных интернет-площадок. На втором месте мобильные приложения для банковского обслуживания. Идея та же, но с поправкой на еще большую мобильность, ведь телефон или планшет практически всегда с собой. На третьем – облачные сервисы или аутсорсинг. Компании-поставщики «дозрели» до предоставления качественного сервиса, а банки пришли к пониманию целесообразности передачи обслуживающих функций сторонним компаниям. |

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRM-система, сокращение от англ. Customer Relationship Management) — прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов.

CRM — модель взаимодействия, полагающая, что центром всей философии бизнеса является клиент, а основными направлениями деятельности являются меры по поддержке эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Поддержка этих бизнес-целей включает сбор, хранение и анализ информации о потребителях, поставщиках, партнёрах, а также о внутренних процессах компании. Функции для поддержки этих бизнес-целей включают продажи, маркетинг, поддержку потребителей.

Облачные технологии

Обычно под “облачными платформами” сразу представляют себе набор раскрученных под этим брэндом сервисов от Amazon Web Services до Google App Engine и Force.com, при этом для маркетинга характерно использование типичных для этой среды противоречивых, отчасти дублирующих друг друга терминов, таких как on-premise, outsourced, pay-as-you-go, on-demand и т.д. – чаще всего это ещё больше запутывает новичка. Если отбросить некоторые популярные мифы и излишнюю искусственную запутанность этой раскрученной концепции, то в сухом остатке мы можем выделить три основных направления развития этого популярной технологии сегодня:

Приложения в облаке: это то, что большинство из нас повседневно используют в виде таких популярных сервисов, как Gmail, YahooMail, сервис Wordpress.com, Wikipedia, большая часть сторонних приложений построенных на GoogleApps и т.д. Большинство этих компаний размещают эти сервисы на серверных фермах, базы данных этих сервисов многократно дублируются, балансировщик нагрузки равномерно распределяет наплыв новых посетителей по всему доступному компьютерному парку (который, кстати, у некоторых из этих компаний разбросан по всему миру и связан между собой скоростными CDN-каналами). Почти любой посетитель может регистрироваться в этих распределенных приложениях, получать какой-то удаленный сервис, при этом, совершенно не заботясь о механизмах технического обслуживания всей этой армады серверов и приложений, своевременному расширению каналов связи или оплаты техникам-инженерам стоимости обслуживания всей этой сложной инфраструктуры. В сильном приближении весь этот сегмент можно обозначить уже устоявшимся термином SaaS - Software as a Service.

Платформа в облаке: это более новое направление, чем SaaS, которое предлагается разработчикам облачных приложений. Разработчики, приходя к такому вендору, получают в свое распоряжение уже готовые инструменты разработки, четкую спецификацию, и часто уже наборы готовых компонент, которые они могут использовать для быстрого построения приложений уровня SaaS, рассмотренные выше. Вторая компонента сервиса этих платформ – это связанный с ними специализированный хостинг, что, по сути, позволяет продавать двойной продукт. С одной стороны, это платформа и инструменты для разработки на её базе, а с другой стороны – уже готовая среда запуска и облачного хостинга приложений, созданных на базе этих инструментов. Важно понимать, что этот уровень среды – это отклик рынка на популярность верхнего этажа облачной концепции, - SaaS. Всплеск популярности сложных распределенных приложений типа Gmail, породил предложения готовых сред по их созданию, разработке и хостингу. Весь этот сегмент принято называть как PaaS - Platforms in the cloud.

Инфраструктура в облаке: это наиболее корневое предложение облачных услуг, которое создает, образно выражаясь, физический фундамент из серверного парка, настроенного на синхронную и дублирующую работу, на базе которого строится абсолютно любое здание облачных услуг, будь это SaaS или PaaS. Представьте себе это как груду железа на входе, где на выходе в качестве услуги вы получаете именно облако из уже виртуально работающих в одной общей упряжке серверов, на виртуальной сумме мощности которых вы можете запускать любые свои облачные решения. Здесь все измеряется размером предоставляемой квоты из общей мощности пула задействованных компьютеров, выделенной вам дисковой и оперативной памятью и другими, уже по большей части виртуальными ресурсами. Это и есть IaaS - Infrastructure as a Service.

Грид-технологии (Grid computing) – разновидность распределенных вычислений, достигаемые через сопряжение большого количества процессоров;

Утилитарные вычисления (Utility computing) – возможность докупать компьютерные мощности и ресурсы, увеличивать пропускную способность канала и т.д., прозрачно для запущенного вычислительного процесса;

Технологии виртуализации (Virtualization technologies) – создание виртуальных серверов и сетевой инфраструктуры.

Основными тенденциями развития ИКТ выступают: высокопроизводительные вычислительные системы, компьютерное моделирование, искусственный интеллект, информационно-телекоммуникационные системы, опто- и акустоэлектроника и др. Связующим элементом данных направлений являются сетевые технологии. В целом, на период 2012 – 2015 гг. в мире прогнозируется коммерциализация многих технологических инноваций, в частности связанных с интернет-технологиями: социальные сети; GRID-вычисления; сверхвысокоскоростной широкополосный доступ (ШПД) и 4G, включая видеокоммуникации; гибридные устройства телевещания и ШПД; «умные» телефоны и сенсоры. Прогнозируется широкое распространение услуг телемедицины, электронного правительства; развитие перспективных направлений интернет-экономики: интернет-коммерции, интернет-обучения, интернет-банкинга, интернет-рекламы, интернет-трейдинга и др.

Виртуальный магазин

28 августа 2014 г. на станции метро «Выставочная» (г. Москва) заработал первый виртуальный магазин бытовой техники и электроники. Фактически он является подразделением сети магазинов Media Markt. Витрины с изображениями товаров и QR-кодами заказа разместили на 18 колоннах платформы. Для тех же, у кого нет смартфона для считывания кода, заработал call-центр, позвонив в который, можно заказать приглянувшийся товар. Покупки оплачиваются пластиковой картой, а доставляют их по указанному адресу. Станцию «Выставочная» для пилотного проекта выбрали неслучайно: интервал между поездами здесь составляет десять минут, а значит у пассажиров есть время поразглядывать товары и заказать понравившиеся. Магазин проработает до ноября, и если эксперимент будет признан успешным, то панно с товарами и QR-кодами начнут вешать и на других станциях метро.

В Южной Корее люди очень много работают, а на покупки и магазины времени у них нет, и не будет. Компания Tesco, одна из крупней сетей продуктовых магазинов, решила: магазин должен придти к потребителям, которые вечно заняты и экономят любую минутку. Создали виртуальный магазин в метро, здесь можно купить продукты домой прямо с электронной стены. Так время ожидания становится временем покупок. Виртуальный магазин работает с использованием QR кодов. Все что необходимо – сканировать QR код с телефона, продукты добавляются в виртуальную корзину и будут доставлены к покупателю домой, как только он туда придет. Цель проекта — сэкономить очень ценное для людей время. С момента запуска количество продаж увеличилось на 130%.

Больше тысячи компаний приняли участие в эксперименте по применению контрольно-кассовой техники, который ФНС России начала 1 августа 2014 года.

В соответствии с приказом ФНС России от 01.08.2014 № ММВ-7-6/407@ уполномоченной организацией, обеспечивающей передачу налоговым органам информации о наличных денежных расчетах или расчетах с использованием платежных карт, назначен ФГУП ГНИВЦ ФНС России.

Столичным налоговым Управлением совместно с ФГУП ГНИВЦ ФНС России и ФКУ «Налог-Сервис» проводится работа по подключению контрольно-кассовой техники налогоплательщиков, участвующих в Эксперименте.

Целью Эксперимента является определение эффективности и удобства технологии автоматической передачи информации о проведенных расчетах непосредственно в налоговые органы. Применение этой технологии позволяет предпринимателям экономить на кассовом оборудовании, используя в качестве кассового аппарата телефон или планшет, регистрировать ККТ, не выходя из дома, и осуществлять удаленный контроль выручки.

С начала Эксперимента в адрес налогоплательщиков направлено 3022 уведомления о принятии участия в Эксперименте и получено 524 согласия от налогоплательщиков.

За шесть месяцев проведения эксперимента были подключены более четырех тысяч единиц контрольно-кассовой техники, пробито более 17 млн кассовых чеков на сумму более 13 млрд рублей. В эксперименте наряду с привычными кассовыми аппаратами активно применялись инновационные устройства, такие как планшеты и смартфоны, а также Web-кассы.

По состоянию на 14.01.2015 к оператору фискальных данных подключена 1141 единица контрольно-кассовой техники, что на 14% больше, чем по состоянию на 11.12.2014.

В ближайшее время члены межведомственной рабочей группы, куда вошли представители ОПОРЫ России, Деловой России, Российского союза промышленников и предпринимателей и Российской ассоциации производителей кассовой техники, подведут итоги эксперимента. По результатам этой работы будут выработаны и представлены в Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию действующего порядка применения контрольно-кассовой техники.

Впрочем, уже сейчас эксперимент подтвердил успешность новой технологии. Кроме того, эксперимент высоко оценили международные эксперты Внутриевропейской организации налоговых администраций.

Специалисты ФНС России обращают внимание, что завершение эксперимента потребует перенастроить программное обеспечение, которое применялось в рамках эксперимента. Подробная информация размещена на сайте info.ofd-gnivc.ru.

2015-03-27

2015-03-27 1022

1022