Дальномерная радионавигационная система (ДРНС) включает в себя наземное оборудование (дальномерный радиомаяк СД-67, СД 75) и бортовое оборудование (самолетный дальномер).

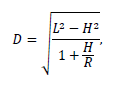

Самолетный дальномер на борту излучает электромагнитные импульсы (радиоволны) по всем направлениям. Наземный радиомаяк принимает их и через фиксированное время задержки (50 микросекунд) излучает ответный сигнал, который принимается на борту

Время t между излучением импульса дальномером и приемом им же ответного импульса складывается из времени прохождения импульса «туда» (от самолета до радиомаяка), такого же времени прохождения ответного сигнала «обратно» и времени задержки. Зная скорость распространения радиоволн с, можно определить расстояние до маяка

Поскольку радиоволны УКВ-диапазона распространяются по прямой, то L в данной формуле – это наклонная дальность (по прямой линии от самолета до радиомаяка).

В данном случае получается, что бортовое оборудование как бы запрашивает информацию у радиомаяка, то есть является запросчиком (interrogator), а радиомаяк отвечает ему, является ответчиком (transponder).

Это общий принцип измерения дальности, но на самом деле, конечно, все сложнее и интереснее. Дальномер излучает не одиночные, а парные импульсы (интервал между импульсами в паре, например, 12 мкс) и радиомаяк «отвечает» только в том случае, если получил именно такой импульс. В противном случае ему пришлось бы отвечать на все случайные импульсы, которые какое-то другое оборудование передало на этой частоте (например, сотовая связь работает в близком диапазоне частот).

Все самолеты, работающие с данным радиомаяком, излучают импульсы на одной частоте, но интервал между парами импульсов у всех ВС разный, у каждого своя частота повторения импульсов PRF (Pulse Repetition Frequency). Ответчик радиомаяка посылает импульсы с такой же PRF, с какой принял сигналы от данного самолета. Это сделано для того, чтобы каждый самолет получил ответ именно на свой сигнал, а не для другого ВС.

Кроме того, радиомаяк отвечает не на той частоте, на которой он сигнал принял, а на отличающейся от нее на 63 МГц. Это сделано для того, чтобы бортовой дальномер не принял по ошибке за ответный сигнал радиомаяка собственные импульсы, отраженные от каких-то объектов (гор, облаков, фюзеляжа). В противном случае могло бы получиться так, что дальномер излучил запросные импульсы, они отразились от горы, дальномер их принял и посчитал, что это ответные импульсы от радиомаяка.

При включении бортового оборудования DME оно вначале работает в режиме поиска и передает запросные импульсы с частотой 150 пар в секунду. Когда ответный сигал получен (обычно через 4-5 секунд) частота следования импульсов уменьшается до 25 в секунду.

Пропускная способность наземного ответчика ограничена, он может не успевать ответить всему множеству самолетов, которые его запрашивают. Обычно радиомаяк способен обслужить одновременно 100 самолетов. Если их в зоне действия маяка находится больше, то перестают обслуживаться наиболее слабые сигналы, от наиболее удаленных самолетов.

Для работы DME выделен диапазон частот от 960 до 1215 МГц. Это дециметровые волны (UHF) ультракоротковолнового диапазона, откуда следует, что они распространяются в пределах дальности прямой видимости. Поэтому к ним относится все, что говорилось ранее о максимальной дальности действия средств УКВ-диапазона.

Но оказывается, что в большинстве случаев пилоту вовсе не обязательно знать, на какой частоте работает радиомаяк DME. Дело в том, что по отдельности, сами по себе, такие радиомаяки устанавливают крайне редко. В большинстве случаев они совмещены (co-located) с маяками VOR или маяками посадочной системы ILS. Конструктивно эти средства с DME могут быть никак не связаны и работают на других частотах, просто установлены в одном и том же месте. В этом случае частоты таких радиомаяков DME и радиомаяков VOR (или ILS) являются спаренными, то есть объединены в пары. Каждой частоте VOR соответствует своя вполне определенная частота DME. Опубликованы специальные таблицы соответствия частот.

Пересчет наклонной дальности в горизонтальную. Дальномерные системы непосредственно измеряют наклонную дальность, но для навигации чаще необходима дальность горизонтальная. Для определения МС, то есть местоположения ВС на земной поверхности, пилот откладывает дальность на карте, то есть в горизонтальной плоскости. Очевидно, что по величине наклонная и горизонтальная дальности различаются, и если вместо горизонтальной дальности использовать наклонную (например, отложив ее на карте), то будет иметь место погрешность. Она будет иметь систематический характер, поскольку при данных условиях будет иметь одну и ту же величину.

Разумеется, эта погрешность возникает не по вине самой дальномерной системы (она-то измеряет дальность правильно), а по вине пилота, который вместо одной величины использует другую.

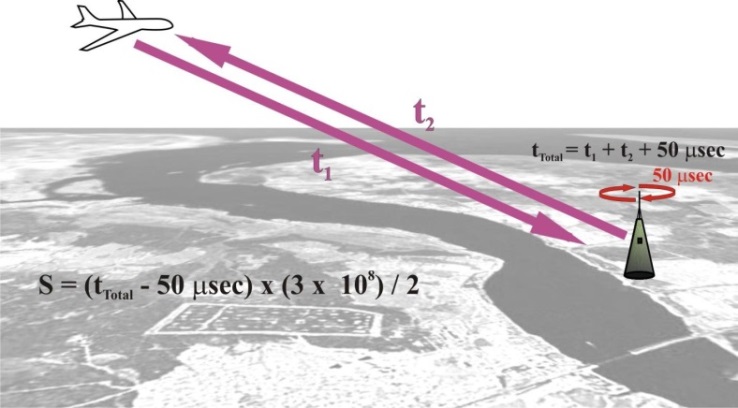

С учетом сферичности Земли рассчитать горизонтальную дальность по известной наклонной можно по формуле

где H – высота полета; R – радиус Земли. 6371км

Можно обратить внимание, что в данной формуле величина H/R очень мала (порядка одной тысячной), следовательно, знаменатель под корнем очень близок к единице. Поэтому данную формулу вполне можно упростить:

Очевидно, что эта формула соответствует теореме Пифагора и предполагает, что Земля плоская (рис. 6.3). Однако ею вполне можно пользоваться, учитывая, что в гражданской авиации выполняются полеты не на столь уж больших высотах, особенно по сравнению с радиусом Земли. Например, если полет выполняется на высоте H=10 км и измерена L=300 км, то по точной формуле (с учетом сферичности Земли) получим D=299,598 км, а по приближенной (на плоскости) D= 299,833 км. То есть погрешность составит всего 235 метров. Это сопоставимо со случайной погрешностью измерения дальности с помощью DME. Таким образом, учитывать сферичность Земли при расчете горизонтальной дальности не имеет особого смысла, особенно на небольших удалениях.

На практике принято считать, что вполне допустимо не пересчитывать наклонную дальность в горизонтальную (то есть, принять D=L) в случае, если наклонная дальность превышает высоту полета в 5-7 раз и более.

Например, если H=10 км, а L=70 км (в семь раз больше), то получим D=69,3 км. Наклонная дальность отличается от горизонтальной на 700 м. В большинстве случаев этой погрешностью можно пренебречь, ведь современный самолет пролетает это расстояние за 3 сек.

Но если при полете на той же высоте наклонная дальность составляет всего L=30 км, то ей соответствует D=28,3 км. Погрешность в 1,7 км является уже довольно существенной, особенно при полете в районе аэродрома, где требуется более высокая точность навигации.

При полете на радиомаяк или от него легко определить путевую скорость с использованием секундомера.

Для более точного определения W пройдённое расстояние должно быть большим

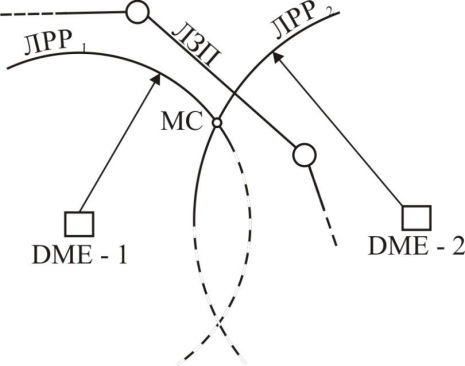

Измерив две дальности до двух радиомаяков DME можно определить место самолета на карте. Навигационному параметру дальность соответствует ЛРР, имеющая форму окружности. Построив на карте две ЛРР можно найти МС в точке их пересечения. Две окружности, вообще говоря, пересекаются в двух точках, в каждой из которых дальности имеют измеренные значения. Возникает вопрос: в какой из этих двух точек на самом деле находится ВС? Этот вопрос приходится решать отдельно, но обычно большой проблемы здесь нет. Эти две точки чаще всего находятся достаточно далеко друг от друга. Обычно ВС летит близи заданного маршрута и примерный район местоположения ВС известен. Если одна из точек оказалась вблизи ЛЗП, а другая в сотне километров от нее, то пилот легко определит, где ВС находится на самом деле. Точность определения МС больше зависит от точности графической работы, чем от точности определения дальностей.

2015-04-08

2015-04-08 3106

3106