Кладка кирпича на глиняном растворе является ведущей (главной) операцией печного дела.

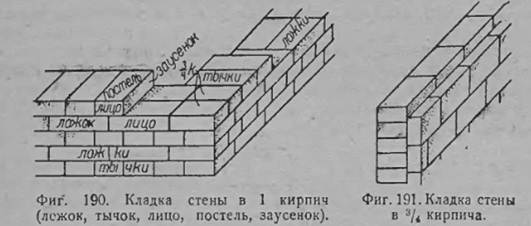

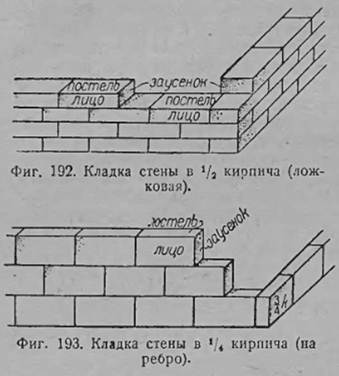

Различные грани (стороны) кирпича в кладке носят следующие названия: нижняя, горизонтальная грань, которой кирпич укладывается на ранее уложенные кирпичи, называется нижней постелью, противоположная ей верхняя грань— верхней постелью (фиг. 190, 192 и 193), свободная, обращенная наружу сторона кирпича называется лицом и боковая, соприкасающаяся с соседними в кладке кирпичами, — заусенком.

Различные грани (стороны) кирпича в кладке носят следующие названия: нижняя, горизонтальная грань, которой кирпич укладывается на ранее уложенные кирпичи, называется нижней постелью, противоположная ей верхняя грань— верхней постелью (фиг. 190, 192 и 193), свободная, обращенная наружу сторона кирпича называется лицом и боковая, соприкасающаяся с соседними в кладке кирпичами, — заусенком.

Различные положения кирпича также имеют названия: если кирпич лежит своей длинной стороной вдоль стены, он называется ложком, поперек стены— тычком (фиг. 190).

Стенки печей чаще всего бывают в 1/2 и 3/4 кирпича, затем в l/4 кирпича, иногда в 1 кирпич; толще одного кирпича печная кладка встречается редко.

Чтобы кладка была прочна, кирпичи кладутся с перевязкой, т. е. вертикальный шов одного ряда перекрывается кирпичом следующего ряда, иначе говоря, швы в соседних рядах располагаются в разбежку или в разбивку, причем расстояние между ними должно быть не менее 1/4 кирпича (фиг. 198).

Для выполнения этого правила иногда на углах приходится класть трехчетверки (фиг. 190, 193,195).

Стенки в 1 кирпич толщиною кладутся поочередно из тычковых и ложковых рядов; при пересечении таких стенок под углом (фиг. 190), если одна стена имеет ложковый ряд, — в другой стене кирпичи в том же ряду должны быть уложены тычками.

Стенка в 3/4 кирпича складывается в 1/2 кирпича и в l/4 кирпича на ребро (фиг. 191).

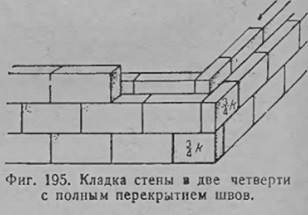

Стенка в 1/2 кирпича состоит из одних ложков (фиг. 192), иногда же из конструктивных соображений или для большей плотности кладется в две четверти (фиг. 194);

в последнем случае еще лучше вести кладку по способу, изображенному на фиг. 195,

здесь перекрыты не только вертикальные внутренние швы, но и горизонтальные, что обеспечивает хорошую газонепроницаемость кладки.

Внутренние перегородки в печах толщиною в 1/2 кирпича в случае затруднительности можно перевязывать не через один.

а через три ряда в четвертом, хотя в отношении теплопередачи от внутренних частей желательно иметь полную перевязку перегородок с наружными стенками печи.

Перегородки в 1/4 кирпича как менее устойчивые следует перевязывать через один ряд.

Кладку внутренней футеровки из огнеупорного кирпича перевязывать с кладкой из обыкновенного кирпича не следует во избежание появления трещин в кладке, так как коэфициент расширения этих видов кирпича различный.

Из тех же соображений нужно по возможности обходиться без применения железа (полос, подкладок, проволоки, гвоздей и т. п.) внутри кладки печи ввиду большой разницы между коэфициентами расширения металла и кирпича, а в случае употребления металла (например колосниковой решетки) между металлической частью и кирпичом оставлять зазор для свободного удлинения первой.

Швы в печной кладке должны быть как можно тоньше: не более 5 мм при обыкновенном кирпиче, не более 3 мм — при кирпиче типа гжельского и при огнеупорном еще меньше.

Для получения таких тонких швов глиняный раствор должен быть достаточно жидким, чтобы при нажиме рукой на укладываемый кирпич излишний раствор мог быть из-под кирпича легко выдавлен, а кирпич тщательно вымочен в воде.

В противном случае кирпич быстро впитывает в себя воду из раствора, последний густеет или, как говорят, «черствеет»; вследствие этого глина теряет свою пластичность, и кладка получается непрочной, так что впоследствии легко разбирается руками.

Между тем разломать кладку из вымоченного кирпича при тонких швах можно только с помощью кирочки или лома.

Огнеупорный кирпич следует только обмыть в воде, так как сильно вымоченный он трескается под влиянием высокой температуры.

Если кирпич оказался уложенным неправильно, то его нельзя передвигать, а нужно снять, очистить раствор, обмыть и уложить на свежий раствор.

Глиняный раствор при высыхании уменьшается в объеме и трескается, в кладке получаются от этого воздушные прослойки, затрудняющие теплопередачу.

Поэтому не только швы (в особенности швы, перпендикулярные к направлению теплопередачи) должны быть как можно более тонкими, но, и как общее правило, в кладке должно заключаться возможно меньше глины.

Для этого нельзя допускать грубую околку кирпича и заполнять промежутки раствором и щебнем.

Околки и отески кирпича вообще следует избегать, так как отесанная поверхность менее прочна. Ни в коем случае нельзя отесанной стороной кирпич обращать внутрь топливника и каналов, так как он под влиянием высокой температуры будет выкрашиваться.

Внутренняя поверхность должна быть ровная, но смазывать ее для этого глиняным раствором недопустимо, так как глина все равно обвалится и только засорит каналы.

Для получения гладкой внутренней поверхности печи и дымоходов нужно тщательно вести кладку, подбирая кирпич, и после укладки каждых 5—6 рядов производить швабровку обильно смоченной водой кистью или тряпкой для удаления приставших комков глины и раствора, выдавленного из швв.

Таким образом основные правила печной кладки можно свести к следующим простым требованиям.

Как можно больше воды, меньше глины и по возможности совсем без железа.

Производство кладки кирпича на глиняном растворе слагается из двух все время повторяющихся и сменяющих друг друга операций:

расстилания раствора и укладки кирпича на разостланный раствор, которые являются основными ведущими операциями печного дела.

Обычно эти операции производятся следующим образом.

Обычно эти операции производятся следующим образом.

Приемы расстилания раствора:

первое движение — сгибая корпус, печник наклоняется и зачерпывает раствор кистью правой руки из ящика, стоящего на полу или помосте;

второе движение—выпрямляет корпус и переносит взятый раствор на согнутой ладони на место его укладки;

третье движение — быстрым вращением кисти раствор опрокидывается и кладется на стену (фиг. 196а);

четвертое движение — суставами правой руки раствор прижимают к кирпичу (фиг. 1966), и движением руки к себе с одновременным выпрямлением пальцев, которые одно мгновение будут таким образом перпендикулярны к постели, раствор расстилается, размазывается равномерным слоем по кирпичу (фиг. 19бв); одновременно концами пальцев печник ощупывает раствор и, почувствовав в нем камешек и тому подобный предмет, удаляет его из раствора.

Приемы укладки кирпича:

первое движение— хватка кирпича. Если предварительно кирпич был выверстан насухо, то кирпич снимается со стены. Затем очередной кирпич все время пока расстилается раствор либо находится в левой руке, либо откладывается в сторону.

Второе движение — корпус сгибается, и кирпич погружается в ведро с водой, стоящее на полу (или помосте), кистью другой руки вода зачерпывается в том же ведре и льется на верхний конец кирпича, так как последний весь не помещается в воде;

третье движение—сполоснутый таким образом кирпич вынимается из ведра, корпус выпрямляется;

четвертое движение — кистью правой (свободной) руки зачерпывается немного раствора из ящика;

пятое движение — взятый раствор наносится на кирпич, находящийся в левой руке, для образования вертикального заусеничного шва;

шестое движение— кирпич кладется на разостланный раствор, крепко надавливается рукой и несколько двигается взад и вперед для выдавливания излишнего раствора и образования возможно тонкого шва.

Уборка (срезывание) выжатого из швов раствора часто производится для ускорения работы обеими руками сразу:

одной с наружной, другой — с внутренней стороны кладки, ребром ладони.

Ко всем перечисленным движениям добавляются еще движения для мытья и вытирания рук. Мытье рук является обязательным перед операцией поверки правильности кладки правилом и уровнем и весьма желательным перед тем как взять в руки молоток, кирочку и другие инструменты.

Поверка горизонтальности и прямолинейности уложенных кирпичей производится обычно для каждого ряда, поверка вертикальности углов — через 3—4 ряда кладки.

Работа печника отличается от работы других профессий тем, что печник работает не только инструментом, но и работает самим материалом;

хватка материала — кирпича и раствора — у него происходит даже чаще, чем хватка молотка и других инструментов. Беря глиняный раствор непосредственно руками, а затем той же рукой рукоятку инструмента, он ее пачкает.

Мокрая, облипшая глиной рукоять молотка скользит в руке, что ухудшает качество удара.

Раствор, попадающий в уровень портит последний, особенно стекла, которые царапаются песчинками и мутнеют.

Раствор, налипший на правило и уровень, из меняет показание последнего и этим ухудшается качество работы. Поэтому прежде чем брать в руки инструменты, печники моют руки, что сопряжено с непроизводительной тратой времени.

Таким образом наиболее правильным выполнением операции расстилания раствора и кладки кирпича нужно признать такое, при котором правая рука печника остается все время сухой и чистой для более точной и быстрой хватки инструмента.

Я применяю и предлагаю следующий способ работы. Кирпич и небольшие порции раствора берутся левой рукой. Но на ладонь руки не может уместиться много раствора;

для уменьшения же числа движений количество захватываемого за один раз раствора должно быть как можно больше.

Для этой цели по предлагаемому методу там, где можно, раствор разостлать сразу под несколько кирпичей, печник должен брать раствор обеими руками сразу: левой рукой непосредственно на ладонь, правой же — на мастерок (кельму).

При работе по вышеописанному (старому) методу печник делает много лишних утомительных движений ведствие нерационального низкого расположения материала;

много времени расходуется на поверочные операции, в особенности на поверку вертикальности углов.

Для мочения кирпича также приходится наклоняться к ведру с водой, и кроме того при таком способе кирпич не может быть вымочен надлежащим образом — он не погружается весь в воду и находится в воде слишком мало времени.

По новому методу для устранения всех этих недостатков работа печника и его рабочее место организуются совершенно иначе, а именно:

для устранения излишних нагибаний корпуса материал — кирпич, раствор и вода — устанавливается на полке подмостей или стелаже (см. выше, фиг. 186), расположенных сзади параллельно кладке.

Для устранения поверки вертикальности углов кладки устанавливаются вертикальные направляющие. Последние могут одновременно служить и рядовками, для чего на них размечаются ряды кладки, тогда устраняется еще одна операция — поверка горизонтальности рядов.

Кирпич подается на рабочее место хорошо вымоченным, каковую операцию выполняет подручный.

Число операций и количество движений в них при такой организации по сравнению со старым способом работы значительно сокращается.

Приемы расстилания раствора и кладки кирпича выполняются так.

Приемы расстилания раствора и кладки кирпича выполняются так.

Первое движение — повернуться вполуоборот направо и взять правой рукой мастерок (лопаточку), находящийся на краю ящика с раствором;

второе движение — зачерпнуть правой рукой (мастерком) раствор из ящика;

третье движение — перенести раствор мастерком, поддерживая его левой рукой па

стену;

четвертое — разостлать пальцами левой руки раствор по кладке (фиг. 197), причем небольшое количество раствора оставить на пальцах;

пятое — повернуться корпусом вполуоборот направо и положить мастерок обратно на край ящика (или воткнуть в раствор);

шестое— взять правой рукой кирпич;

седьмое— перенести кирпич к месту укладки и намазать левой рукой заусеничный шов;

восьмое — уложить кирпич на место;

девятое — убрать (срезать) ребром ладони левой руки излишний раствор, выдавленный из швов; этот раствор остается на руке и употребляется для заусеничных швов при кладке следующих кирпичей.

Далее повторяются движения 6, 7, 8 и 9 до тех пор пока на стене имеется разостланный раствор. Можно также при шестом движении

брать два кирпича сразу в обе руки и кирпич, взятый в левую руку, временно откладывать на стену в сторону, а девятое движение производить после укладки нескольких кирпичей в ряду.

ОКОЛКА И ТЕСКА КИРПИЧА.

Для соблюдения правильной хорошей перевязки (фиг. 198. при устройстве закруглений в каналах, кладке сводов и пр.)

Для соблюдения правильной хорошей перевязки (фиг. 198. при устройстве закруглений в каналах, кладке сводов и пр.)

кирпич приходится окалывать и тесать. Для тески нужно выбирать кирпич нормально обожженный и без трещин.

При околке кирпич берется на ладонь левой рукой, чтобы линия расколки приходилась точно над центром ладони (фиг. 199б, в, г). Следовательно, положение кирпича на ладони будет различное в зависимости от того, какую часть (половину, треть, четверть и т. д.) от него откалывают: большая часть должна помещаться ближе к корпусу.

Полезно левую ногу поставить на 2—3 кирпича или какую-нибудь подставку, и тыльную часть левой руки упереть в колено этой ноги; локоть располагается вдоль туловища.

Молоток берется правой рукой за конец рукоятки в обхват всеми пальцами (большой палец на указательном).

Сгибая руку в локте и кисти, производят замах, а затем удар бойком молотка по кирпичу (фиг. 199а, б).

Удар должен быть короткий, но резкий, сильный, чтобы кирпич раскололся с одного удара.

Направление удара должно быть перпендикулярным к поверхности, воспринимающей удар.

При очень крепком или, наоборот, слабом кирпиче, а также при тщательной работе перед тем как расколоть кирпич, на нем делается насечка острым лезвием молотка (фиг. 199в), причем при слабом кирпиче удары наносят не сильные углом кирочки (фиг. 199г).

Сделав несколько ударов по одной грани, кирпич во время замаха кирочки переворачивают быстрым вращательным движением левой руки на другую сторону (фиг. 199д, е).

Когда насечка сделана на всех четырех гранях, производят сильные удары кнрочкой по тем же местам все сильнее и сильнее пока кирпич не расколется.

При теске кирпич упирают одним концом в левое колено (фиг. 200), держа его левою рукою отесываемой стороной к себе.

Стойка печника та же, что и при околке. При большом количестве отесываемого кирпича эту операцию во избежание излишнего утомления ног рекомендуется производить сидя.

Удары производятся преимущественно сгибанием кисти правой руки. Сила и направление удара зависят от твердости кирпича и толщины скалываемого слоя.

При мягком кирпиче и малой толщине слоя направление кирочки близко к касательной; чем тверже кирпич и больше стесывается материала, тем угол наклона больше (круче).

Захватывать сразу большое количество материала не следует во избежание раскалывания кирпича в нежелательном направлении.

При теске кирочка должна быть прочно надета на рукоятку и хорошо отточена, в особенности один ее конец, служащий для более тщательной работы.

2015-04-12

2015-04-12 743

743