Устройство изразцовой облицовки требует применения особых инструментов и приемов работ, а также большого уменья и значительно большей тщательности в работе, т. е. требует печников более высокой квалификации, чем при кладке кирпича.

Особенно трудной является работа с глазурованными (поливными, эмалированными) изразцами.

Особенно трудной является работа с глазурованными (поливными, эмалированными) изразцами.

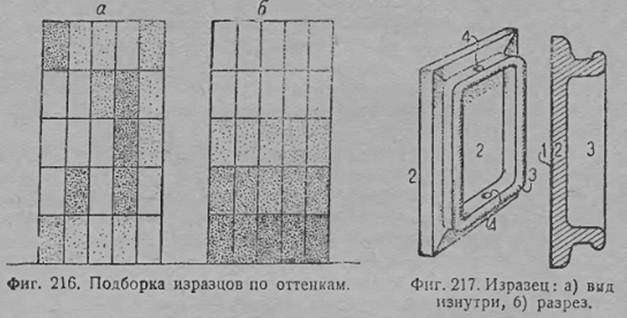

Изразцы часто отличаются по оттенку. Если не обратить на это должного внимания и поставить их без подборки, облицовка получится пестрая, неприятная для глаза. Поэтому работу по устройству изразцовой облицовки начинают с сортировки изразцов.

Прежде всего отбирают изразцы без наружных изъянов и внутренних трещин, тщательно их осматривая и испытывая по звуку (изразец с трещиной издает дребезжащий, глухой звук). Затем их вытирают, очищают от пыли и рассортировывают по оттенкам на несколько групп.

Если нельзя сделать всю печь из изразцов одной группы, то подбирают изразцы так, чтобы в каждой стенке (зеркале) печи или в каждом ряду они были одинаковые, а в соседних рядах наиболее близкие по оттенку. Фиг. 216 до некоторой степени иллюстрирует сказанное.

Зеркала печи предварительно выкладывают на полу и нумеруют изразцы на внутренней поверхности, чтобы в дальнейшей работе не нарушить сделанную подборку.

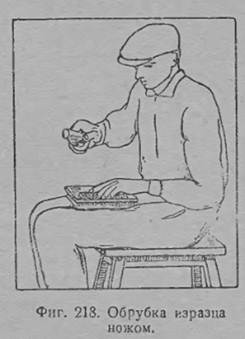

Изразец имеет вид, изображенный на фиг. 217, состоит из пластинки или тела изразца 2 и борта 3, называемого рюмкой, и таким образом является пустотелым. Краям рюмок придана такая форма—утолщение, что при установке изразцов рядом между ними получается промежуток, заполняемый глиной со щебнем. Этот глиняный валик удерживает изразцы на месте, не позволяя им сдвигаться.

Кромки изразцов большей частью бывают не совсем ровные, иногда выщербленные; кроме того при обжиге изразцы ставятся вертикально, и глазурь часто немного стекает вниз и образует на нижней кромке наплавы.

Поэтому перед постановкой на место все изразцы обрубают (обтесывают) по одному размеру.

Разметка изразцов делается чертилкой из мягкого металла по угольнику или по шаблону; таким шаблоном чаще всего служит тщательно

обтесанный и притертый изразец.

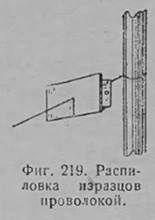

Обрубание изразца производится ножом, по которому наносятся удары бойком (стукальцем).

Эту работу печник выполняет сидя, причем сидеть он должен таким образом, чтобы верхние части ног (бедра) были совершенно горизонтальны (фиг. 218). Изразец он кладет к себе на колени лицом вверх отесываемой стороной слева вдоль левой ноги. Нож берет в левую руку, ставит его на то место, по которому хочет отрубить изразец, крепко прижимает лезвие к поверхности изразца, опирая кончики среднего пальца, безымянного и мизинца на изразец, чтобы нож не скользил, и ударяет по верхнему ребру ножа бойком, который он держит в правей руке.

Эту работу печник выполняет сидя, причем сидеть он должен таким образом, чтобы верхние части ног (бедра) были совершенно горизонтальны (фиг. 218). Изразец он кладет к себе на колени лицом вверх отесываемой стороной слева вдоль левой ноги. Нож берет в левую руку, ставит его на то место, по которому хочет отрубить изразец, крепко прижимает лезвие к поверхности изразца, опирая кончики среднего пальца, безымянного и мизинца на изразец, чтобы нож не скользил, и ударяет по верхнему ребру ножа бойком, который он держит в правей руке.

Удар должен быть сильный, резкий, чтобы отсекаемый кусок изразца отлетел с одного удара. Некоторые печники вместо бойка из круглого железа употребляют небольшой молоток; это рекомендовать нельзя, так как молотком легко промахнуться, бойком же работать можно увереннее.

Сначала более сильными ударами грубо стесывают внутреннюю (т. е. со стороны рюмки) сторону кромки, а затем точно по риске (черте) лицевую.

Если приходится не обтесывать кромки изразца, а отрубить значительную его часть или разрубить пополам, то сначала прорубают по проведенной черте глазурь дорожкой шириной от 2 до 4 мм, затем по той же линии концом ножа надрубают изразец. Силу ударов бойка по ножу приноравливают к качеству материала. Чтобы обеспечить раскалывание изразца по желаемому направлению, полезно незадолго перед окончанием этой операции прорубить или распилить в соответствующем месте рюмку. Окончательно раскалывание производится несколькими с ильными ударами. Некоторые мастера производят раскалывание изразца и грубую отеску не ножом, а остро отточенной кирочкой.

Отеска и рубка изразцов требуют большой опытности. Даже в руках опытного работника нередко случается, что изразец лопается при ударах совершенно в ином месте: это случается либо вследствие неоднородного состава глины, наличия мелких, волосяных (т. е. толщиной в волосок) трещин и тому подобных недостатков, либо от неправильной установки изразца, несоответствия силы удара крепости материала или неправильного направления удара.

Чтобы избежать напрасной порчи материала и потери времени вместо разрубки изразцов, в особенности при сложной линии расколки (например, когда требуется вырубить угол изразца), применяют распиловку изразцов проволокой.

Для этого берут печную проволоку, сложенную вдвое, привязывают ее концом к гвоздю, вбитому на высоте приблизительно 1,5 м, и скручивают с другого конца с помощью какой-нибудь палки. Скручивать в 3—4 нитки, как иногда практикуют, не следует, так как чем толще проволочная пила, тем труднее пилить. Изготовленную таким образом пилу натягивают, беря ее конец между ног („садясь на палку", привязанную к ее свободному концу).  Изразец с предварительно прорубленной глазурью берут обеими руками и. нажимая им на проволоку, водят по ней к себе и от себя (фиг. 219). Глазурованный изразец нужно держать обязательно лицом к себе, так как при движении к себе изразец крепко прижимается к проволоке и происходит его резание (рабочий ход), при обратном же движении от себя мы имеем холостой ход, почти без нажатия.

Изразец с предварительно прорубленной глазурью берут обеими руками и. нажимая им на проволоку, водят по ней к себе и от себя (фиг. 219). Глазурованный изразец нужно держать обязательно лицом к себе, так как при движении к себе изразец крепко прижимается к проволоке и происходит его резание (рабочий ход), при обратном же движении от себя мы имеем холостой ход, почти без нажатия.

Если взять изразец обратной стороной, то глазурь очень легко отодрать пилой от тела изразца. Глазурь вообще держится на изразце непрочно, и работа с изразцами, покрытыми глазурью, требует большой осторожности, в противном случае кромки получаются со щербинами.

После отески края изразца шлифуются на точильном камне. Этот камень устанавливается горизонтально сбоку печника. Притираемый изразец печник берег обеими руками глазированной стороной к себе, ставит вертикально обрабатываемой кромкой на камень и делает им плавные дугообразные движения к себе, т. е. глазурью вперед.

Чтобы поверхность камня изнашивалась равномерно и была всегда плоской, без чего не может получиться.хорошей, точной пригонки изразцов, шлифовать (водить) изразцы нужно по всему камню до самого его края. При отсутствии точильного камня притнрку кромок производят просто кирпичом.

Последний нужно выбрать правильной формы, однородного строения (однородной твердости) во всех частях. Изразец кладет на колени обрабатываемой кромкой справа, глазурью вверх. Кирпич берут в правую руку и проводят им сверху вниз и одновременно вдоль кромки, т.е. в диагональном (косом) направлении

Чтобы предохранить глазурь на кромке от давления соседнего ряда, вследствие чего могут произойти ее отслаивание и выкрашивание, кромку изразца слегка скашипают, что достигается наклонением изразца при шлифовке па камне к себе.

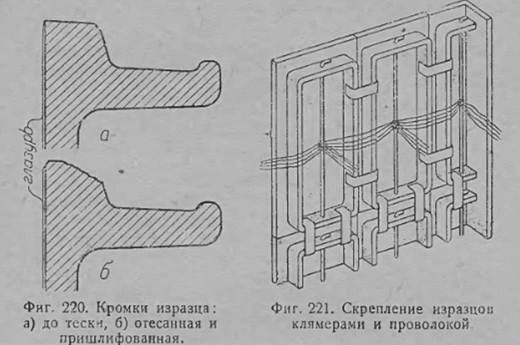

Профиль обработанной таким образом кромки изразца должен иметь вид согласно фиг. 220.

Установку изразцов начинают в каждом ряду с угловых изразцов, подкладывая под их рюмку комок густого раствора. Перед постановкой на место изразцы споласкивают в воде.

Установку изразцов начинают в каждом ряду с угловых изразцов, подкладывая под их рюмку комок густого раствора. Перед постановкой на место изразцы споласкивают в воде.

Вертикальность и горизонтальность проверяют универсальным уровнем — правилом.

Затем устанавливают промежуточные стенные изразцы, подкладывая раствор только под низ рюмки.

Кромки изразцов соприкасаются друг с другом вплотную без раствора, насухо.

Далее изразцы укрепляют, придерживая одной рукой изразец, чтобы он не сдвинулся с места, другой рукой смазывают раствор в промежутки между рюмок и вдавливают в него кирпичные щебенки.

Между изразцами образуется таким образом валик, который удерживает изразец на месте.

Кроме того изразцы укрепляют проволокой и клямерами (скобами) из полосового упаковочного железа.

Вязка изразцов проволокой производится следующим образом.

Через имеющиеся в рюмках специально для этой цели отверстия продевают штыри из 4—5 мм железной проволоки с загнутым под прямым углом верхним концом; последний служит для того, чтобы штырь не проскочил вниз (фиг. 221).

Штыри соседних изразцов связываются между собой печной проволокой. Чтобы натянуть проволоку, ее скручивают с помощью гвоздя. Концы проволоки или привязаные к штырям отдельные короткие проволочки, так называемые мочки, зажимают впоследствии между рядами кирпичной кладки.

Штыри перегораживают внутренность изразца и мешают ее заполнению кирпичом.

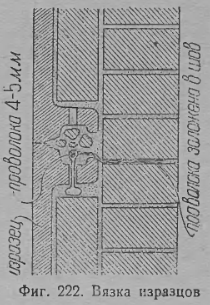

Во избежание этого применяют следующий способ вязки изразцов: по верху рюмок, вдоль выставленного ряда изразцов, прокладывают 4-мм проволоку и к ней привязывают каждый изразец печной проволокой, концы которой закладываются между рядами кирпича (фиг. 222).

Этот способ увязывает облицовку слабее предыдущего, тем более, что к штырям может быть привязана не одна проволочная мочка, а две — на различной высоте.

Для большей прочности укрепления изразцов каждый из них соединяется двумя скобами с соседним, а всего следовательно ставится по 8 скоб на каждый изразец. Скобы действительно скрепляют облицовку лишь тогда, когда они одеваются на рюмки туго.

Внутренность изразцов должна быть заполнена кирпичом и раствором самым тщательным образом, чтобы не было воздушных прослоек, которые так затрудняют теплопередачу.

Установивши один-два ряда изразцов, увязавши их и заполнивши внутренность, приступают к кладке кирпича сзади изразцов и внутренности печи.

При тщательной пригонке изразцов друг к другу швы между ними должны быть не толще 1 мм.

2015-04-12

2015-04-12 815

815