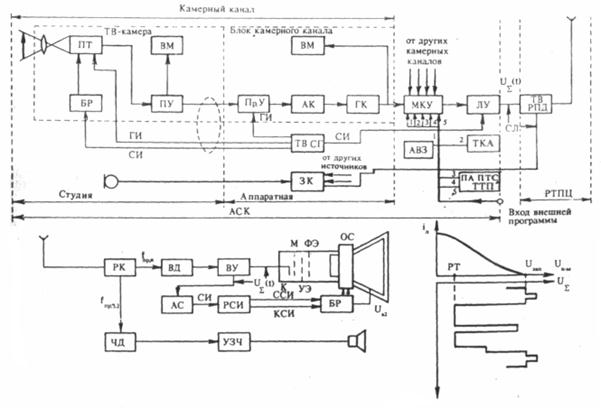

Наиболее распространённым на территории СНГ вариантом построения тракта вещательного телевидения является такой, в котором формируемый в аппаратно-студийном комплексе телецентра сигнал передаётся по радиоканалу непосредственно на телевизоры (рис. 3.13). Источником сигнала в студии является ТВ-камера, которая в чёрно-белом телевидении имеет оптическую систему, одну передающую трубку, блок развёртки, электронный видоискатель (малогабаритное видеоконтрольное устройство, то есть видеомонитор ВМ) и предварительный видеоусилитель. Видеомонитор служит для контроля передаваемого изображения. Каждая телекамера соединяется с аппаратной многожильным коаксиальным камерным кабелем, по внутренним проводникам которого в обоих направлениях передаются все необходимые сигналы и напряжение питания для блоков камеры. Применяются также лёгкий коаксиальный кабель с малым числом жил или даже одножильный, по которому сигналы передаются путём частичного или полного уплотнения. Для этих же целей используется и световодный кабель, особенно для соединения с аппаратной репортажных камер, носимых операторами. Синхронная и синфазная работа блока развёртки на передающей (рис. 3.13, а) и приёмной (рис. 3.13, б) сторонах обеспечивается принудительной их синхронизацией строчными и кадровыми синхроимпульсами (ССИ, КСИ), которые вырабатываются ТВ-синхрогенератором. Синхроимпульсы и гасящие импульсы от синхрогенератора подаются на все камеры по камерному кабелю. Часто гасящие импульсы формируются непосредственно в камере из синхроимпульсов. В предварительном видеоусилителе производится противошумовая коррекция, заключающаяся в подборе такой формы частотных характеристик отдельных каскадов усилителя, при которой максимизируется отношение сигнал/шум. Здесь же сигнал изображения усиливается с 10—20 мВ до примерно 300 мВ и поступает в блок камерного канала, содержащий промежуточный усилитель, апертурный корректор и гамма-корректор, а также видеомикшер. В промежуточном усилителе к сигналу изображения добавляются гасящие импульсы для кинескопов. Из-за конечных размеров апертуры развёртывающего элемента (диаметра электронного луча передающей трубки) возникают апертурные искажения, увеличивающие длительность фронтов и снижающие амплитуду мелких деталей в видеосигнале, что ведёт к размытию резких границ и потере чёткости изображения. Апертурная коррекция частично компенсирует эти искажения. Гамма-корректор имеет нелинейность, обратную нелинейности кинескопа, характеризующуюся степенной зависимостью с показателем степени  , и тем самым компенсирует нелинейные искажения ТВ-сигнала.

, и тем самым компенсирует нелинейные искажения ТВ-сигнала.

|

|

|

Далее сигнал подаётся на микшерно-коммутационное устройство, расположенное на пульте видеорежиссёра, где производится плавное или дискретное микширование (смешение) его с сигналами от других источников, введение титров и спецэффектов. На него подаются сигналы от других камерных каналов, аппаратной видеозаписи, телекиноаппаратной, передвижных ТВ-станций, телевизионных трансляционных пунктов, а также сигналы внешних программ из других городов. Телевизионные трансляционные пункты оборудуются в театрах, концертных залах, на стадионах и т. п. Передвижные ТВ-станции и трансляционные пункты по существу представляют собой небольшие телецентры, соединённые линией связи (чаще всего радиорелейной) с приёмной аппаратной этих пунктов. В линейном усилителе вводятся синхроимпульсы для синхронизации блока развёртки в телевизорах. На этом заканчивается формирование полного ТВ-сигнала  .

.

|

|

|

Сигнал звукового сопровождения в звуковом канале обрабатывается, усиливается и поступает на коммутатор, в котором при необходимости производится коммутация (или микширование) сигналов от различных источников. Сформированные в аппаратно-студийном комплексе звуковой и ТВ-сигналы по соединительным линиям подаются на радиотелевизионный передающий центр, число ТВ-передатчиков на котором равно числу передаваемых ТВ-программ. Для передачи звукового и ТВ-сигналов используются амплитудная и частотная модуляция соответственно.

Телевизор (рис. 3.13, б) строится по супергетеродинной схеме, то есть с преобразованием в радиоканале принимаемых несущих радиочастот изображения и звука (изменяющихся от канала к каналу) в постоянные промежуточные частоты, на которых производится основное усиление полезных и подавление сигналов соседних станций. При этом несущая звука претерпевает двойное преобразование частоты до получения  . Модулированный сигнал на промежуточной частоте изображения

. Модулированный сигнал на промежуточной частоте изображения  детектируется видеодетектором, с выхода которого полный ТВ-сигнал

детектируется видеодетектором, с выхода которого полный ТВ-сигнал  , усиленный видеоусилителем, подаётся на катод кинескопа (рис. 3.13, в). Сигнал звукового сопровождения, образующийся на выходе частотного детектора, усиливается в усилителе звуковых частот и подаётся на громкоговоритель. В амплитудном селекторе из сигнала

, усиленный видеоусилителем, подаётся на катод кинескопа (рис. 3.13, в). Сигнал звукового сопровождения, образующийся на выходе частотного детектора, усиливается в усилителе звуковых частот и подаётся на громкоговоритель. В амплитудном селекторе из сигнала  выделяются синхроимпульсы и затем разделяются на строчные и кадровые, которые и синхронизируют блок строчной и кадровой развёртки. Отклоняющая система, состоящая из 2 пар взаимно перпендикулярных катушек, питается токами пилообразной формы, следующими с частотой строк и полей. Высокое напряжение для питания анода кинескопа

выделяются синхроимпульсы и затем разделяются на строчные и кадровые, которые и синхронизируют блок строчной и кадровой развёртки. Отклоняющая система, состоящая из 2 пар взаимно перпендикулярных катушек, питается токами пилообразной формы, следующими с частотой строк и полей. Высокое напряжение для питания анода кинескопа  вырабатывается высоковольтным умножителем, входящим в состав блока развёртки.

вырабатывается высоковольтным умножителем, входящим в состав блока развёртки.

Микширование сигналов разных датчиков возможно при условии, что они работают синхронно и синфазно. Для этого все синхрогенераторы на телецентре работают в ведомом режиме от одного — центрального, при этом синхроимпульсы, подаваемые с аппаратной от ТВ-синхрогенератора на телекамеры в студии, формируются с опережением на величину, равную двойному времени пробега сигнала в камерном кабеле. Для этой же цели применяется кадровый синхрогенератор, осуществляющий синхронизацию и фазирование несинхронного полного видеосигнала или полного цветового видеосигнала, поступившего от внешнего источника, путём записи его в запоминающее устройство и последующего считывания синхронно с местными сигналами телецентра.

Рис. 3.13. Упрощённая структурная схема тракта вещательного телевидения: а — передающая меть (аппаратно-студийный комплекс телецентра и радиотелевизионный передающий центр): ПТ — передающая трубка; БР — блок развёртки; ВМ — видеомонитор; ПУ —верительный видеоусилитель; ПрУ — промежуточный усилитель; АК — апертурный корректор; ГК — гамма-корректор; ТВ СГ — ТВ-синхрогенератор; ЗК — звуковой канал; АСК— аппаратно-студийный комплекс; МКУ — микшерно-коммутационное устройство; АВЗ — аппаратная видеозаписи; ЛУ — линейный усилитель; ТКА — телекиноаппаратная; ПА П ГТП — приёмная аппаратная передвижных ТВ-станций и телевизионного трансляционного пункта; ТВ РПД — ТВ-радиопередатчик; РТПЦ — радиотелевизионный передающий центр; б — приёмная часть (телевизор): РК — радиоканал; ЧД — частотный детектор; ВД — видеодетектор; АС — амлитудный селектор; ВУ — видоусилитель; УЗЧ — усилитель звуковых Частот; РСИ — разделитель синхроимпульсов; БР — блок развёртки; К — катод; М — модулятор; УЭ — управляющий электрод; ФЭ — фокусирующий электрод; ОС — отклоняющая система: а — анодно-катодная характеристика кинескопа и полный ТВ-сигнал на его входе.

|

|

|

2015-04-12

2015-04-12 2273

2273