Астигматизм – это разная преломляющая способность оптической системы глаза во взаимно перпендикулярных меридианах. Это связано с неравномерностью кривизны роговицы и хрусталика. Астигматизм бывает физиологический и патологический.

47. Чувствительность зрительной системы. Адаптация глаз к свету.

Для возникновения зрительного ощущения, источник света должен обладать некоторой энергией. Величина пороговой энергии при теоретически наиболее благоприятных обстоятельствах крайне мала. Минимальное число квантов света способных произвести возбуждения в глазу, находящемся в темноте, колеблется от 10 до 50. Считают, что одна палочка может быть возбуждена всего 1 квантом света. Таким образом, чувствительность рецепторов сетчатки при наиболее благоприятных условиях световосприятия (при максимальной адаптации глаза к темноте) равна физически предельной чувствительности. Отдельно взятые палочки и колбочки отличаются по чувствительности к свету незначительно. Число же фоторецепторов, посылающих импульсы на одну ганглиозную клетку, различно в центре и на периферии сетчатки. Как ранее отмечалось число колбочек в области макулы примерно в 100 раз меньше количества палочек в периферическом поле. Значит и чувствительность палочковой системы в 100 раз выше колбочковой системы. При смене "темнота – свет" наступает временное ослепление. Через некоторое время чувствительность глаза снижается. Этот приспособительный процесс называется световой адаптацией. Обратное явление наблюдается при смене "свет-темнота" когда сниженная к свету чувствительность сетчатки глаза не способна воспринимать слабые световые раздражители. Постепенно начинают выявляться контуры предметов, а позднее различаться их детали. Такое повышение чувствительности зрения к условиям малой освещенности, называют темновой адаптацией. Рост световой чувствительности в темноте происходит неравномерно. Первые десять минут чувствительность глаза возрастает до 80 раз, а затем в течение часа еще во много десятков тысяч раз. Основная роль в этом процессе принадлежит восстановлению зрительных пигментов. Йодопсин колбочек в темноте восстанавливается быстрее родопсина палочек. Первое время адаптация к темноте зависит от процессов в колбочках. Так как абсолютная чувствительность колбочкового аппарата невелика, первый период адаптации не вызывает особых изменений чувствительности глаза. Второй период адаптации обусловлен восстановлением родопсина. Он протекает медленно, завершается к концу первого часа пребывания в темноте. Восстановление этого пигмента сопровождается значительным повышением чувствительности палочек к свету. Чувствительность глаза к свету в темноте может повысится в 100 000- 200 000 раз, чем была в условиях яркого освещения. Важную роль в световой адаптации играет переключение связей внутри сетчатки. В темноте площадь возбудительного центра рецептивного поля нервной клетки увеличивается вследствие ослабления кольцевого торможения. Следствием чего является подключение к одной биполярной клетке большего количества фоторецепторов, а значит большее их число суммируется на ганглиозную клетку. Вследствие такой пространственной суммации, возбуждающий потенциал увеличивается, а порог реакций на свет ганглиозных клеток снижается.

АДАПТАЦИЯ ЗРИТЕЛЬНАЯ (син. адаптация глаза) — приспособление глаза к различным уровням яркости (от 10-6 до 104нит) за счет изменения абсолютной световой чувствительности зрительного анализатора. Эта чувствительность (см. Светоощущение) резко повышается (в десятки и даже сотни тысяч раз) в темноте, что делает возможным восприятие очень слабых источников света, и понижается при переходе от меньшей освещенности к большей. Соответственно различают А. з. темновую и световую.

А. з. обусловлена фотохимическими процессами в зрительных пигментах сетчатки, функциональным взаимодействием ее рецептивных полей, а также динамикой возбуждения и торможения в центральных отделах зрительной системы.

При А. з. к темноте абсолютная Световая чувствительность глаза возрастает в наибольшей степени в первые 30 мин. и достигает постоянного уровня к 50 — 60 мин. Электрическая чувствительность глаза (измеряемая по минимальной силе тока, вызывающей ощущение слабого посвечивания) в первые 30 мин. несколько понижается, а затем остается постоянной. При А. з. к свету чувствительность глаза понижается уже в первые секунды и становится постоянной через 5 — 7 мин.

А. з. нарушается при нек-рых общих и глазных заболеваниях, напр, при гемералопии, глаукоме, пигментной дегенерации сетчатки, отслойке сетчатки.

К А. з. относится также цветовая А. з. (сип.: цветовая астенопия, цветовая адиспаропия, цветовое утомление), к-рая выражается в том, что при рассматривании в течение нек-рого времени двух разных цветовых тонов они начинают казаться одинаковыми. Физиологический механизм этого явления мало изучен.

48. Острота зрения. Поле зрения.

Важными характеристиками органа зрения являются острота и поле зрения.

Остротой зрения называется максимальная способность глаза различать отдельные детали объектов. Остроту зрения определяют по наименьшему расстоянию между двумя точками, которые глаз различает, т. е. видит отдельно, а не слитно. Нормальный глаз различает две точки, видимые под углом в 1′. Максимальную остроту зрения имеет желтое пятно. К периферии от него острота зрения намного ниже. В центре сетчатки колбочки имеют более мелкие размеры и расположены гораздо плотнее, поэтому способность к пространственному различению здесь в 4-5 раз выше, чем на периферии сетчатки. Следовательно, центральное зрение отличается более высокой остротой зрения, чем периферическое зрение. Для детального разглядывания предметов человек поворотом головы и глаз перемещает их изображение в центр сетчатки. Острота зрения измеряется при помощи специальных таблиц, которые состоят из нескольких рядов букв или незамкнутых окружностей различной величины. Острота зрения, определенная по таблице, выражается обычно в относительных величинах, причем нормальная острота принимается за единицу. Встречаются люди, обладающие сверхостротой зрения (более 2).

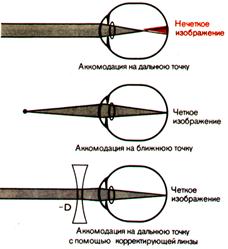

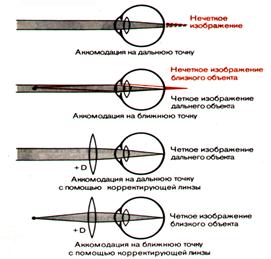

Острота зрения зависит не только от густоты рецепторов, но и от четкости изображения на сетчатке, т. е. от преломляющих свойств глаза, от степени аккомодации, от величины зрачка. В водной среде преломляющая сила роговицы снижается, так как ее коэффициент преломления близок к коэффициенту воды. В результате под водой острота зрения уменьшается в 200 раз.

Полем зрения называется часть пространства, видимая при неподвижном положении глаза. Для черно-белых сигналов поле зрения обычно ограничено строением костей черепа и положением в глазницах глазных яблок. Для цветных раздражителей поле зрения меньше, так как воспринимающие их колбочки находятся в центральной части сетчатки. Наименьшее поле зрения отмечается для зеленого цвета. При утомлении поле зрения уменьшается.

Если фиксировать взглядом небольшой предмет, то его изображение проецируется на желтое пятно сетчатки. В этом случае мы видим предмет центральным зрением. Его угловой размер у человека 1,5—2°. Предметы, изображения которых падают на остальные места сетчатки, воспринимаются периферическим зрением. Пространство, видимое глазом при фиксации взгляда в одной точке, называется полем зрения. Измерение границы поля зрения производят периметром. Границы поля зрения для бесцветных предметов составляют книзу 70°, кверху — 60°, внутрь — 60° и кнаружи — 90°. Поля зрения обоих глаз у человека частично совпадают, что имеет большое значение для восприятия глубины пространства. Поля зрения для различных цветов неодинаковы и меньше, чем для черно-белых объектов.

49. Цветовое зрение. Теории цветового зрения. Аномалии цветового зрения.

Цветовое зрение – способность зрительного анализатора реагировать на изменения длины световой

волны с формированием ощущения цвета. Определенной длине волны электромагнитного излучения

соответствует ощущение определенного цвета. Так, ощущение красного цвета соответствует действию

света с длиной волны в 620 – 760 нм, а фиолетового -- 390 – 450 нм, остальные цвета спектра имеют

промежуточные параметры. Смешение всех цветов дает ощущение белого цвета. В результате

смешения трех основных цветов спектра – красного, зеленого, сине-фиолетового – в разном

соотношении можно получить также восприятие любых других цветов. Ощущение цветов связано с

освещенностью. По мере ее уменьшения сначала перестают различаться красные цвета, позднее всех –

синие. Восприятие цвета обусловлено в основном процессами, происходящими в фоторецепторах.

Наибольшим признанием пользуется трехкомпонентная теория цветоощущения Ломоносова – Юнга–

Гельмгольца–Лазарева, согласно которой в сетчатке глаза имеются три вида фоторецепторов –

колбочек, раздельно воспринимающих красный, зеленый и сине-фиолетовые цвета. Комбинации

возбуждения различных колбочек приводят к ощущению различных цветов и оттенков. Равномерное

возбуждение трех видов колбочек дает ощущение белого цвета. Трехкомпонентная теория цветового

зрения получила свое подтверждение в электрофизиологических исследованиях Р. Гранита (1947). Три

типа цветочувствительных колбочек были названы модуляторами, колбочки, которые возбуждались

при изменении яркости света (четвертый тип), были названы доминаторами. Впоследствии методом

микроспектрофотометрии удалось установить, что даже одиночная колбочка может поглощать лучи

различной длины волны. Обусловлено это наличием в каждой колбочке различных пигментов,

чувствительных к волнам света различной длины.

Наблюдаются аномалии цветового зрения, которые могут проявляться в виде частичной или полной

цветовой слепоты. Людей, вообще не различающих цвета, называют ахроматами. Частичная цветовая

слепота имеет место у 8 – 10% мужчин и 0,5% женщин. Полагают, что цветослепота связана с

отсутствием у мужчин определенных генов в половой непарной Х-хромосоме. Различаются три вида

частичной цветослепоты: протанопия (дальтонизм) – слепота в основном на красный цвет. Этот вид

цветослепоты впервые был описан в 1794 году физиком Дж. Дальтоном, у которого наблюдался этот

вид аномалии. Людей с таким видом аномалии называют «краснослепыми»; дейтеранопия –

понижение восприятия зеленого цвета. Таких людей называют «зеленослепыми»; тританопия – редко

встречающаяся аномалия. При этом люди не воспринимают синий и фиолетовый цвета, их называют

«фиолетовослепыми».

С точки зрения трехкомпонентной теории цветового зрения каждый из видов аномалии является

результатом отсутствия одного из трех колбочковых цветовоспринимающих субстратов. Для

диагностики расстройства цветоощущения пользуются цветными таблицами Е. Б. Рабкина, а также

специальными приборами, получившими название аномалоскопов. Выявление различных аномалий

цветового зрения имеет большое значение при определении профессиональной пригодности человека

для различных видов работ (шофера, летчика, художника и др.).

Возможность оценки длины световой волны, проявляющаяся в способности к цветоощущению,

играет существенную роль в жизни человека, оказывая влияние на эмоциональную сферу и

деятельность различных систем организма. Красный цвет вызывает ощущение тепла, действует

возбуждающе на психику, усиливает эмоции, но быстро утомляет, приводит к напряжению мышц,

повышению артериального давления, учащению дыхания. Оранжевый цвет вызывает чувство веселья и

благополучия, способствует пищеварению. Желтый цвет создает хорошее, приподнятое настроение,

стимулирует зрение и нервную систему. Это самый «веселый» цвет. Зеленый цвет действует

освежающе и успокаивающе, полезен при бессоннице, переутомлении, понижает артериальное

давление, общий тонус организма и является самым благоприятным для человека. Голубой цвет

вызывает ощущение прохлады и действует на нервную систему успокаивающе, причем сильнее

зеленого (особенно благоприятен голубой цвет для людей с повышенной нервной возбудимостью),

больше, чем при зеленом цвете, понижает артериальное давление и тонус мышц. Фиолетовый цвет не

столько успокаивает, сколько расслабляет психику. Создается впечатление, что человеческая психика,

следуя вдоль спектра от красного к фиолетовому, проходит всю гамму эмоций. На этом основано

использование теста Люшера для определения эмоционального состояния организма.

50. Общий план строения слуховой системы.

Слуховая сенсорная система дополняется механизмами обратной связи, обеспечивающими

регуляцию деятельности всех уровней слухового анализатора с участием нисходящих путей. Такие пути

начинаются от клеток слуховой коры, переключаясь последовательно в медиальных коленчатых телах

метаталамуса, задних (нижних) буграх четверохолмия, в ядрах кохлеарного комплекса. Входя в состав

слухового нерва, центробежные волокна достигают волосковых клеток кортиева органа и настраивают

их на восприятие определенных звуковых сигналов.

Рецепторный (периферический) отдел слухового анализатора, превращающий энергию звуковых

волн в энергию нервного возбуждения, представлен рецепторными волосковыми клетками кортиева

органа (орган Корти), находящимися в улитке. Слуховые рецепторы (фонорецепторы) относятся к

механорецепторам, являются вторичными и представлены внутренними и наружными волосковыми

клетками. У человека приблизительно 3500 внутренних и 20 000 наружных волосковых клеток, которые

расположены на основной мембране внутри среднего канала внутреннего уха.

Проводниковый отдел слухового анализатора представлен периферическим биполярным нейроном,

расположенным в спиральном ганглии улитки (первый нейрон). Волокна слухового (или кохлеарного)

нерва, образованные аксонами нейронов спирального ганглия, заканчиваются на клетках ядер

кохлеарного комплекса продолговатого мозга (второй нейрон). Затем после частичного перекреста

волокна идут в медиальное коленчатое тело метаталамуса, где опять происходит переключение (третий

нейрон), отсюда возбуждение поступает в кору (четвертый нейрон). В медиальных (внутренних)

коленчатых телах, а также в нижних буграх четверохолмия располагаются центры рефлекторных

двигательных реакций, возникающих при действии звука.

Центральный, или корковый, отдел слухового анализатора находится в верхней части височной

доли большого мозга (верхняя височная извилина, поля 41 и 42 по Бродману). Важное значение для

функции слухового анализатора имеют поперечные височные извилины (извилины Гешля).

Слуховая сенсорная система дополняется механизмами обратной связи, обеспечивающими

регуляцию деятельности всех уровней слухового анализатора с участием нисходящих путей. Такие пути

начинаются от клеток слуховой коры, переключаясь последовательно в медиальных коленчатых телах

метаталамуса, задних (нижних) буграх четверохолмия, в ядрах кохлеарного комплекса. Входя в состав

слухового нерва, центробежные волокна достигают волосковых клеток кортиева органа и настраивают

их на восприятие определенных звуковых сигналов.

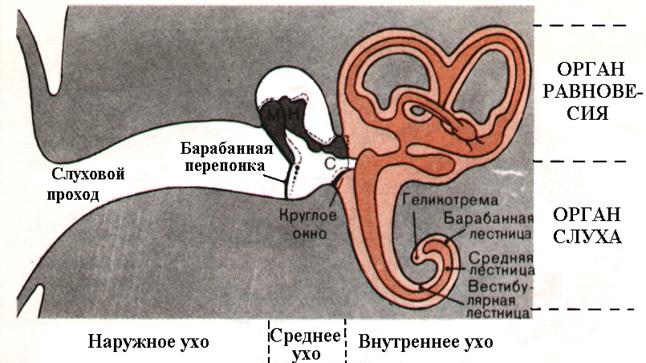

51. Внутреннее ухо – место расположения периферических отделов двух сенсорных систем.

Внутреннее ухо представлено улиткой – спирально закрученным костным каналом, имеющим 2,5

завитка, который разделен основной мембраной и мембраной Рейснера на три узких части (лестницы).

Верхний канал (вестибулярная лестница) начинается от овального окна и соединяется с нижним

каналом (барабанной лестницей) через геликотрему (отверстие в верхушке) и заканчивается круглым

окном. Оба канала представляют собой единое целое и заполнены перилимфой, сходной по составу со

спинномозговой жидкостью. Между верхним и нижним каналами находится средний (средняя

лестница). Он изолирован и заполнен эндолимфой. Внутри среднего канала на основной мембране

расположен собственно звуковоспринимающий аппарат – орган Корти (кортиев орган) с рецепторными

клетками, представляющий периферический отдел слухового анализатора (рис. 2.7).

Основная мембрана вблизи овального окна по ширине составляет 0,04 мм, затем по направлению к

вершине она постепенно расширяется, достигая у геликотремы 0,5 мм. Над кортиевым органом лежит

текториальная (покровная) мембрана соединительнотканного происхождения, один край которой

закреплен, второй - свободен. Волоски наружных и внутренних волосковых клеток соприкасаются с

текториальной мембраной. При этом изменяется проводимость ионных каналов рецепторных

(волосковых) клеток, формируются микрофонный и суммационный рецепторные потенциалы.

Образуется и выделяется медиатор ацетилхолин в синаптическую щель рецепторно-афферентного

синапса. Все это приводит к возбуждению волокна слухового нерва, к возникновению в нем потенциала

действия. Так происходит трансформация энергии звуковых волн в нервный импульс. Каждое волокно

слухового нерва имеет кривую частотной настройки, которая называется также частотно-пороговой

кривой. Этот показатель характеризует площадь рецептивного поля волокна, которая может быть узкой

или широкой. Узкой она бывает при тихих звуках, а при увеличении их интенсивности расширяется.

52. Свойства звука. Распространение звука в среде. Характеристика звуков речи.

Звук - это распространяющиеся в упругих средах - газах, жидкостях и твёрдых телах - механические колебания, воспринимаемые органами слуха.

Теперь немного поразмышляем. Если, например, в горах упал камень, а рядом не было никого, кто мог бы слышать звук его падения, существовал звук или нет? На вопрос можно ответить и положительно и отрицательно в равной степени, так как слово «звук» имеет двоякое значение. Поэтому нужно условиться, что же считать звуком - физическое явление в виде распространения звуковых колебаний в воздухе или ощущения слушателя. Первое по существу является причиной, второе следствием, при этом первое понятие о звуке - объективное, второе - субъективное.

В первом случае звук действительно представляет собой поток энергии, текущей подобно речному потоку. Такой звук может изменить среду, через которую он проходит, и сам изменяется ею. Во втором случае под звуком мы понимаем те ощущения, которые возникают у слушателя при воздействии звуковой волны через слуховой аппарат на мозг. Слыша звук, человек может испытывать различные чувства. Самые разнообразные эмоции вызывает у нас тот сложный комплекс звуков, который мы называем музыкой. Звуки составляют основу речи, которая служит главным средством общения в человеческом обществе. И, наконец, существует такая форма звука, как шум. Анализ звука с позиций субъективного восприятия более сложен, чем при объективной оценке.

2015-04-17

2015-04-17 1673

1673