В данный класс антенн входят:

- штыревые антенны;

- печатные антенны;

- поверхностные антенны.

Отметим, что поскольку ближняя радиосвязь ведется в ультракоротковолновом диапазоне, то длины (до 10 м) волн излучаемых колебаний оказываются меньше, чем размеры самолета и его элементов. Это означает, что первичные (возбуждаемые а антенне) и вторичные (наводимые в корпусе) излучения могут оказаться в противофазе – в этом случае итоговая диаграмма направленности будет иметь минимум для соответствующих значений углов  и

и  . Данное явление противофазности обуславливает сильную изрезанность (частное чередование максимумов и минимумов) итоговой диаграммы направленности.

. Данное явление противофазности обуславливает сильную изрезанность (частное чередование максимумов и минимумов) итоговой диаграммы направленности.

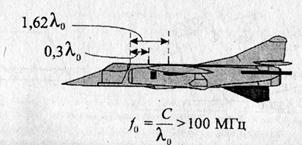

Одним из способов воздания итоговой диаграммы направленности с приемлемой равномерностью в горизонтальной плоскости является размещение антенн ближней радиосвязи в том месте, где мешающее действие самолетных элементов оказывается минимальным, а именно, на киле самолета. Другой способ обеспечения приемлемой равномерности итоговой диаграммы направленности заключается в использовании не одной, а двух антенн (рис.2.25), совместное действие которых снижает интерференционные эффекты.

|

|

|

|

| Рис. 2.25. Расположение фюзеляжных штыревых антенн относительно фонаря кабины |

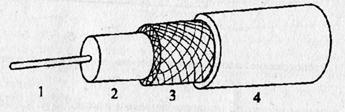

Следует отметить, что в ультракоротковолновом диапазоне открытые проводные линии, по которым передается радиосигнал, начинают излучать электромагинтную энергию в окружающее пространство, что приводит как к потере энергии передаваемого радиосигнала, так и к созданию излучений, мешающих работе других радиосистем. Поэтому для передачи радиосигналов с длинами волн  , короче 3 м используются фидеры закрытого (неизлучающего) типа, а именно, коаксиальные (концентрические) кабели (рис. 2.26), в которых пересылаемая энергия сосредоточена между внутренним проводом и металлической оплеткой.

, короче 3 м используются фидеры закрытого (неизлучающего) типа, а именно, коаксиальные (концентрические) кабели (рис. 2.26), в которых пересылаемая энергия сосредоточена между внутренним проводом и металлической оплеткой.

|

| Рис. 2.26. Фидер (линия, подводящая радиосигнал) в виде коаксиального кабеля: 1 – центральный (внутренний) металлический провод; 2 – внутренний диэлектрик (полиэтилен), 3 – внешняя металлическая оплетка; 4 – защитный диэлектрический слой. |

Приведем примеры самолетных антенн для радиосистем ближней связи.

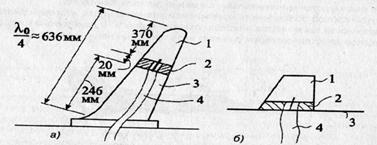

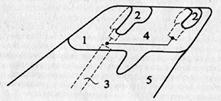

Штыревые антенны. Конструктивно такая антенна представляет собой штырь (рис. 2.27) длиной около 0,25  , которому для снижения аэродинамического сопротивления придана обтекаемая форма и который состоит из двух частей: «земляной» проводник Фидера, т.е. внешняя оплетка коаксиального кабеля, электрически соединенного с корпусом самолета, и возбудитель (который контактирует с другим проводником фидера, т.е. с внутренним проводом коаксиального кабеля), изолированный с помощью диэлектрической (текстолитовой) втулки от самолетного корпуса. При такой схеме электрического питания штыря высокочастотные токи расходятся как по поверхностям основания антенны и корпуса самолета, так и вдоль возбудителя, формируя итоговую диаграмму направленности системы «антенна – самолет».

, которому для снижения аэродинамического сопротивления придана обтекаемая форма и который состоит из двух частей: «земляной» проводник Фидера, т.е. внешняя оплетка коаксиального кабеля, электрически соединенного с корпусом самолета, и возбудитель (который контактирует с другим проводником фидера, т.е. с внутренним проводом коаксиального кабеля), изолированный с помощью диэлектрической (текстолитовой) втулки от самолетного корпуса. При такой схеме электрического питания штыря высокочастотные токи расходятся как по поверхностям основания антенны и корпуса самолета, так и вдоль возбудителя, формируя итоговую диаграмму направленности системы «антенна – самолет».

|

|

|

|

| Рис. 2.27. Разрезы наклонного (а) и прямого (б) штырей; 1 –возбудитель; 2 – изолятор; 3 – основание; 4 – фидер. |

|

| Рис. 2.28. Установка антенн (симметричных вибраторов) для ближней радиосвязи на вертолете |

Такие антенны имеют высокую механическую прочность (толщина поперечного сечения антенны составляет 20 мм) и устанавливаются на скоростных самолетах. Масса этих антенн находится в пределах 0,5...1,5 кг. Угол наклона штыревой антенны не должен превышать 30.:.400, так как при его увеличении падают действующая высота антенны и излучаемая мощность: так, уже на границе этого диапазона углов, при наклоне 400, мощность уменьшается примерно на 15%.

Вертолетные антенны радиосистем ближней связи имеют ту же конструкцию, что и самолетные антенны. Это обстоятельство связано с наличием тех же проблем, которые излагались для самолетных антенн, и главной из них является трудность (из-за наличия выступающих вертолетных элементов, размеры которых соизмеримы с длиной волны  излучаемых колебаний и которые, следовательно, могут возбудить сильные резонансные токи в корпусе) создания круговой (в горизонтальной плоскости) диаграммы направленности. Поэтому рабочей зоной для выступающих антенн (рис. 2.28) является область, ограниченная сверху вращающимися лопастями, а снизу – близкой землей. Это означает, что радиосвязь данного вертолета с другими вертолетами, самолетами или наземными станциями осуществляется вдоль плоскостей вращения лопастей несущих винтов. В качестве примера могут быть названы следующие значения несущих частот: 249 МГц – в режиме приема, 303 МГц – в режиме передачи.

излучаемых колебаний и которые, следовательно, могут возбудить сильные резонансные токи в корпусе) создания круговой (в горизонтальной плоскости) диаграммы направленности. Поэтому рабочей зоной для выступающих антенн (рис. 2.28) является область, ограниченная сверху вращающимися лопастями, а снизу – близкой землей. Это означает, что радиосвязь данного вертолета с другими вертолетами, самолетами или наземными станциями осуществляется вдоль плоскостей вращения лопастей несущих винтов. В качестве примера могут быть названы следующие значения несущих частот: 249 МГц – в режиме приема, 303 МГц – в режиме передачи.

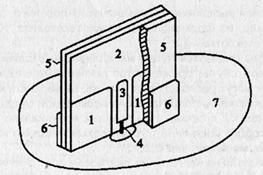

Печатные антенны. Название этих антенн обусловлено тем, что при их изготовлении используются современные технологии печатного монтажа. Одна из таких антенн (в разрезе) представлена на рис. 2.29.

|

| Рис. 2.29. Конструктивные элементы печатной антенны: 1 – внутренние диэлектрические пластины; 2, 6 – зоны покрытые проводящим слоем; 3 – проводящая соединительная полоска; 4 – внутренний провод коаксиального фидера; 5 – внешние диэлектрические пластины; 7 – основание |

Излучателем данной антенны являются тонкие (толщиной около 0,12 мм) проводящие слои меди (2 и 6), нанесенные методом фольгирования на диэлектрические пластины 1 и 5 (их толщина – около 3 мм). Медная полоска 3 соединяет внутренний провод 4 питающего коаксиального кабеля с элементом 2 излучателя. Металлическая оплетка коаксиального кабеля контактирует с проводящим основанием 7 и медными слоями 6.

Будучи собрана и настроена, эта антенна покрывается специальным лаком, и закрывается диэлектрическим обтекателем, который предохраняет антенну от механических и климатических воздействий.

Размеры печатной антенны: высота – 0,3...0,4 м, ширина – 0,13...0,16 м. К достоинствам печатной антенны следует отнести незначительное аэродинамическое сопротивление, компактность, малую массу, хорошую излучательную способность, небольшие потери и диапазонность.

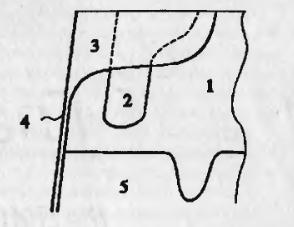

Поверхностные антенны. Особенностью поверхностных антенн является практически нулевое аэродинамическое сопротивление. Эти антенны устанавливаются на законцовке киля самолета (если там отсутствует антенна дальней радиосвязи) или на хвостовых шайбах вертолета. На рис. 2.30 показаны две поверхностные антенны, расположенные на концовке самолетного киля.

|

| Рис. 2.30. Упрощенная схема конструкции поверхностных антенн: 1 – диэлектрическая вставка киля; 2 – металлические сетки; 3 – коаксиальный кабель; 4 – внутренний провод коаксиального кабеля; 5 – основание киля |

Верхняя часть 1 киля выполнена из механически-прочного, радиопрозрачного диэлектрика (например, из формованного стеклотекстолита, пластмассы, авиационного шпона или стеклоткани).

|

|

|

Излучатель антенны создается путем металлизации отдельных участков этой части киля – в данном случае применяются наклеенные на диэлектрик медные сетки 2. Иногда сетки могут располагаться там же, на вершине киля, но находиться между слоями стеклоткани, пропитанными эпоксидной смолой. Высокочастотный радиосигнал подается к сеткам при помощи коаксиального кабеля 3, внутренний провод 4 которого соединен с этими сетками. Длина излучателя обычно выбирается несколько меньшей, чем 0,25  . Если излучение ведется на частотах из диапазона 118…136 МГц, то для исключения взаимного влияния антенн расстояние между излучателями выбирается не менее, чем 0,5 м.

. Если излучение ведется на частотах из диапазона 118…136 МГц, то для исключения взаимного влияния антенн расстояние между излучателями выбирается не менее, чем 0,5 м.

Достоинством поверхностных антенн являются их механическая прочность, вибростойкость и устойчивость характеристик по отношению к влиянию окружающей среды.

Особого рода вопросом является проблема молниезащиты. Дело в том, что киль самолета чрезвычайно (по сравнению с другими элементами) подвержен попаданиям молнии, и килевые антенны могут быть разрушены мощным током молниевого разряда. Чтобы предотвратить аварию, на верхней части (на диэлектрической вставке) киля устанавливается специальный молниезащитный экран (рис. 2.31). Этот экран 3, частично закрывающий излучатель поверхностной антенны 2, состоит из двух слоев: внешнего (проводящего) и внутреннего (диэлектрического).

|

| Рис. 2.31. Устройство молниезащиты поверхностей антенны на вершине киля: 1 – диэлектрическая вставка киля; 2 – излучатель поверхностей антенны; 3 – молниезащитный экран; 4 – молниезащитная шина; 5 – основание киля |

Внешний слой соединен с молниезащитной шиной 4, которая проходит по передней кромке диэлектрической вставки 1 и замыкается на металлическое основание киля 5. Внутренний слой отделяет излучатель 2 от внешнего (проводящего) слоя экрана 3.

|

|

|

Ширина экрана на 10...15% больше ширины закрываемого излучателя, а расстояние от нижнего края экрана до верхней кромки киля составляет около 0,3 высоты излучателя – такое соотношение размеров обеспечивает достаточно малое искажение диаграммы направленности, незначительно смещая максимум в сторону задней полусферы.

В заключение, подводя итог всему сказанному выше о приемно-передающих антеннах радиосистем связи, отметим, что общим требованием является следующее – антенна обязана эффективно работать при любых режимах полета.

Данное требование должно выполняться также и в достаточно неблагоприятных условиях, а именно:

а) на больших высотах – когда резко ухудшаются изоляционные свойства воздуха, в результате чего уменьшается сопротивление между теми элементами антенны, к которым подводится высокое напряжение, и корпусом самолета; при этом появляется дополнительный ток проводимости, снижающий как полезный ток в антенне, так и излучаемую ею мощность, что ведет к снижению дальности действия радиосистемы;

б) при нагреве антенны (в случаях высокой скорости полета) – ухудшаются изоляционные свойства некоторых диэлектриков, отделяющих антенну от корпуса самолета, что в конечном итоге снижает излучаемую антенной мощность;

в) при обледенении антенны – возникает дополнительная механическая нагрузка на элементы антенны, что в итоге изменяет ее электрические характеристики;

г) при ионизации воздуха – наличие факела (вызывающего ионизацию) реактивного двигателя приводит к затуханию радиоволн на 3...5 дБ, из-за чего эффективность килевых антенн на активном участке полета снижается.

В настоящее время разработчики антенн для радиосистем связи уделяют много внимания созданию не только антенных конструкций с улучшенными аэродинамическими свойствами, но и повышению их электрических характеристик, а также поиску материалов (в частности, синтетических), обладающих перспективными качественными показателями.

2015-04-17

2015-04-17 5732

5732