Электромобиль - транспортное средство, ведущие колеса которого приводятся от электромотора, питаемого аккумуляторными батареями. Впервые появился он в Англии и во Франции в начале 80-х годов девятнадцатого века, то есть раньше автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Сконструированный И.В.Романовым в 1899 году кэб тоже был электрическим. Тяговый электродвигатель в таких машинах получал питание от батарей свинцовых аккумуляторов с энергоемкостью всего 20 ватт-часов на килограмм. В общем, чтобы питать двигатель мощностью в 20 киловатт в течение часа, требовался свинцовый аккумулятор массой в 1 тонну. Поэтому с изобретением двигателя внутреннего сгорания производство автомобилей стало стремительно набирать обороты, а об электромобилях забыли до возникновения серьезных экологических проблем. Во-первых, развитие парникового эффекта с последующим необратимым изменением климата и, во-вторых, снижение иммунитета многих людей вследствие нарушения основ генетической наследственности.

|

|

|

Чем привлекателен электромобиль, наверно, представляет каждый. В первую очередь, он почти не дает выброса вредных веществ. Ядовитых газов, попадающих в атмосферу при зарядке и разрядке аккумуляторных батарей, несравненно меньше, чем при работе двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Чтобы отапливать электромобили зимой, на них устанавливают автономные обогреватели, потребляющие бензин или дизельное топливо. Но они, понятно, не загрязняют атмосферу так сильно, как ДВС.

Второе преимущество - простота устройства. Электродвигатель обладает очень привлекательной для транспортных средств характеристикой: на малых скоростях вращения у него большой крутящий момент, что очень важно, когда нужно тронуться с места или преодолеть трудный участок дороги. ДВС же развивает максимальный крутящий момент при средних оборотах, поэтому, если требуется большое усилие на малых, его приходится увеличивать с помощью коробки передач. Троллейбусы, например, в таком агрегате не нуждаются. Не требуется он и электромобилю, поэтому управлять им проще, чем автомобилем с механической коробкой передач.

Третье преимущество вытекает из второго. Электромобиль не требует столь тщательного ухода, как обычное авто: меньше регулировок, не потребляет много масла, проще система охлаждения, а топливная (если не считать отопитель) вообще отсутствует.

И все же электромобиль устроен не так просто, как может показаться: ему необходимы сложные преобразователи напряжения и много тяжелых и громоздких аккумуляторов, которые трудно разместить. Главный же недостаток, который сдерживает внедрение электромобилей, - малая энергоемкость батарей. Бак с бензином малолитражки весит около 50 кг, обеспечивая запас хода более полутысячи километров. Батареи весят обычно больше 100 кг (а то и несколько сотен), а пробег не превышает 100 км, причем при движении с небольшой скоростью.

|

|

|

Однако электромобиль с питанием от топливных элементов не лишен общего недостатка – высокой массы тяговых электродвигателей транспортных средств, рассчитанных как на максимальные мощность и крутящий момент, так и на максимальную частоту вращения. При этом добавляются и специфические недостатки, характерные для топливных элементов. Это, во-первых, невозможность рекуперации энергии при торможении, так как топливные элементы не являются аккумуляторами, то есть они не могут заряжаться электроэнергией, а во-вторых, низкая удельная мощность топливных элементов.

Оригинальную схему гибридного силового агрегата с маховичным накопителем и электромеханическим приводом предложила, изготовила и испытала фирма "BMW" (Германия). Несомненным преимуществом данного технического решения является наличие только одной электромашины, что снижает массу и приближает его к автомобильным схемам (рис. 6.1). Тип маховика фирма "BMW" в отчете не уточняет, поэтому используемый накопитель условно назван просто «маховичным».

Рис.6.1. Схема гибридного силового агрегата с маховичным накопителем и электромеханическим приводом фирмы "BMW" (Германия):

1 – источник тока; 2 – система управления; 3 – обратимая электромашина; 4 – дифференциальный механизм; 5 – мультипликатор; 6 – маховичный накопитель; 7 – главная передача

Источник тока 1 через преобразователи и систему управления 2 связан с обратимой электромашиной 3, рассчитанной на максимальную мощность электромобиля. Электромашина 3 через сложный дифференциальный механизм 4 с мультипликатором 5 связана с маховиком 6 накопителя и главной передачей 7. В результате масса источника тока 1, например, топливного элемента, может быть выбрана исходя из удельной энергии, а не удельной мощности, что снижает ее для электромобиля и электробуса с пробегом, соответственно, 400 и 600 км до 100.150 и 700.1000 кг. Это вполне приемлемо для данных транспортных средств.

Однако непременным недостатком всех схем с электроприводом остается наличие тяжелого и сложного обратимого электродвигателя. Это отражается на экономичности привода и его массе, включая систему преобразователей тока. Мощная электромашина неэкономична при работе на малых мощностях, характерных для разгона (зарядки) маховичного накопителя. Кроме того, в схеме, помимо главной передачи, присутствует сложный по конструкции и управлению дифференциальный механизм с мультипликатором и тремя системами фрикционного управления (муфтами или тормозами), что усложняет и удорожает привод.

Новая концепция электромобиля, предложенная проф. Н.В. Гулиа, состоит в максимальном приближении и унификации устройств электро- и автомобиля. Это позволяет предельно упростить и уменьшить массу силового агрегата транспортного средства, увеличить его КПД и эффективность рекуперации энергии, а также сделать возможным использование существующих шасси автомобилей и автобусов для установки силовых агрегатов электромобилей и электробусов. Последнее обстоятельство должно существенно удешевить машины, в максимальной степени унифицировать их производство с возможностью оперативно менять соотношение количества машин различных типов и программу их выпуска. Кроме того, по желанию заказчика, транспортное средство может быть оснащено как источником механической энергии (обычным или гибридным тепловым двигателем), так и электрической (топливные элементы с супермаховиком), с установкой заменяемых агрегатов в том же двигательном отсеке при полном сохранении всей трансмиссии.

|

|

|

Такая трансмиссия должна быть рассчитана на перспективу, и включать уже не ступенчатую, а бесступенчатую коробку передач. Такие коробки передач уже достаточно широко выпускаются на основе ременных вариаторов с различными типами ремней («тянущих» и «толкающих»), и используются на автомобилях фирм Nissan, Honda, Fiat, Subaru и др.

Новый вариатор, рассчитанный на высокие значения крутящего момента достаточно низкооборотных двигателей автобусов, дает возможность применить новую концепцию электромобиля на мощных электробусах. Следует заметить, что для данной схемы не исключается использование бесступенчатой коробки передач любого типа, имеющей достаточную экономичность, малые габариты и массу, соизмеримые с существующими коробками передач.

Схема электромобиля новой концепции представлена на рис. 6.2.

Рис. 6.2. Схема электромобиля новой концепции

Как и в других гибридных схемах электромобилей, источник электроэнергии выбирается исходя из критерия удельной энергии, что при исключительно высоком значении этого параметра обеспечивает малые массы, а также объемы топливных элементов. В данной схеме в качестве промежуточного источника энергии использован супермаховик с теми же энергетическими и массовыми параметрами, что и в других гибридных схемах с маховичным накопителем.

Принципиальным отличием данной концепции электромобиля от других гибридных схем является отбор мощности от источника электроэнергии необратимой электромашиной – специализированным разгонным электродвигателем малой мощности, соответствующей эффективной удельной мощности источника электроэнергии. Для упомянутых выше легкового электромобиля и электробуса это соответствует 15 и 20 кВт. Благодаря высокой частоте вращения разгонного электродвигателя – до 35000 об/мин для легкового электромобиля и 25000 об/мин для электробуса, что соответствует частоте вращения разгоняемых супермаховиков для накопителей этих машин, масса их весьма мала, соответственно 15 и 30 кг (это обычные показатели для отечественных конструкций авиационного назначения).

|

|

|

Источник энергии и разгонный электродвигатель могут быть объединены в один энергетический блок, сходный по массе и габаритам с демонтируемым с шасси двигателем и его системами. Топливный бак и система питания в принципе могут быть сохранены с добавлением конвертора для получения водорода из топлива.

Таким образом, в энергетическом блоке химическая энергия топлива преобразуется в механическую в виде вращения вала, совершенно так же, как и у теплового двигателя. Функцию сцепления выполняет выключатель, подключающий электромотор к источнику энергии.

Таким образом, по желанию заказчика в двигательный отсек может быть установлен любой преобразователь химической энергии топлива в механическую – тепловой двигатель или новый энергетический блок. Далее все, как и в обычном автомобиле, вал энергетического блока соединяется с коробкой передач, в данном случае бесступенчатой. Такая коробка передач уже в недалеком будущем заменит менее эффективные ступенчатые даже на обычных автомобилях. В результате мы получаем электромобиль новой концепции в максимальной степени унифицированный с обычным автомобилем.

Каковы же преимущества электромобиля новой концепции? По сравнению с автомобилем это несравненно более высокая эффективность использования топлива и экологическая безопасность. По сравнению со средним КПД преобразования химической энергии в механическую – порядка 10.15% у тепловых двигателей на автомобилях (не следует путать с КПД тепловых двигателей на оптимальном режиме – 30% у бензиновых двигателей и 40% у дизельных), этот КПД у топливных элементов с конвертором – 50%, а у кислородно-водородных топливных элементов – 70%. Вредные выхлопы у топливных элементов практически отсутствуют. Примерно такие же преимущества у электромобилей новой концепции по сравнению с аккумуляторными электромобилями, с той разницей, что вредные выбросы последних имеют место не на самой машине, а на электростанциях.

По сравнению с наиболее передовыми конструкциями гибридных систем электромобилей с топливными элементами и маховичными накопителями, например, схемой предложенной и осуществленной фирмой "BMW", преимуществом новой концепции является меньшие габаритно-массовые показатели и высший КПД электромашины. Это обусловлено тем, что в новой концепции электромашина не универсальная, обратимая, а узко специализированная, разгонная, загруженная практически постоянной мощностью, почти на порядок меньше максимальной и при высоких частотах вращения. Второе преимущество заключается в отсутствии сложного дифференциального механизма с тремя фрикционными муфтами или тормозами, переключающими режимы. Третье преимущество состоит в том, что процесс регулирования частот вращения и моментов от супермаховика до ведущих колес осуществляется не электроприводом, а механическим вариатором, имеющим высший КПД. В особенности это касается процесса рекуперации энергии при торможении, в результате которого кинетическая энергия машины переходит в супермаховик. Ни по частотной полноте передачи этой энергии, ни по КПД этого процесса, электротрансмиссия не идет ни в какое сравнение с механическим вариатором. И последнее преимущество, о котором уже говорилось – почти традиционная автомобильная схема и соизмеримые габаритно-массовые показатели нового энергетического блока с существующими двигателями, позволяют легко заменять один вид источника энергии на другой, получая при этом как автомобиль (с обычной или гибридной схемой двигателя), так и гибридный экономичный и динамичный электромобиль новой концепции.

На рис. 1.3 представлена схема городского электробуса новой концепции. Эта схема предоставляет устройству большую гибкость, чем в изображенной на рис. 1.2 структурной схеме.

Рис.6.3. Схема городского электробуса новой концепции:

1– источник тока; 2 – электродвигатель; 3 – механизм реверса; 4 – коробка отбора мощности; 5 – планетарный дисковый вариатор; 6, 7 – карданные передачи; 8 – главная передача; 9 – коническая зубчатая передача; 10 – супермаховичный накопитель

Здесь блок супермаховичного накопителя 10, снабженный своим редуктором 9, расположен независимо от остальных агрегатов и мягко подвешен на раме для уменьшения и без того небольших гироскопических усилий при горизонтальном расположении супермаховика. С помощью коробки отбора мощности 4 и карданных передач 7 этот блок может связываться с вариатором 5 как независимо, так и совместно с электродвигателем 2. Этот электродвигатель может быть соединен с вариатором 5 и независимо от супермаховика, и играть роль полноценного тягового двигателя, в основном, на стационарных режимах движения. Несмотря на то, что электродвигатель 2 в этом случае несколько увеличивается по мощности и массе, энергоемкость супермаховичного накопителя может быть существенно снижена, реально до 0,5 кВт·ч. Это позволяет изготовлять супермаховик из такого стабильного и сравнительно дешевого материала, как стальная углеродистая проволока. Выход из строя (разрыв) супермаховика настолько безопасен, что тяжелого защитного кожуха, существенно превышающего по массе сам маховик, и необходимого при маховике из углепластиков, не требуется. Вариатор позволяет тяговому электродвигателю работать в эффективном диапазоне крутящих моментов и частот вращения, передавая только часть мощности, необходимой для движения электробуса, что благоприятно для его работы.

Фирма из Восточной Германии "Транспорт-Системтехник" создала 10 прототипов такси. Пятиместная машина с пластмассовым кузовом весит всего 600 кг, развивает 80 км/ч, имеет запас хода 140 км. Батареи - никель-металлогидридные. Конструкторам удалось сделать относительно просторную внутри машину при длине всего 2,5 м. САКСИ (то есть такси из Саксонии) обещают выпускать серийно через два года (рис.6.4).

Рис.6.4. САКСИ – такси из Саксонии

В Японии автомобильная компания "Honda" финансирует проект создания парка сдаваемых в прокат малогабаритных электрических и "гибридных" машин, включающий новую технологию их эксплуатации. Осуществление этого проекта, получившего название "Intelligent Community Vehicle System" ("Региональная интеллектуальная транспортная система") - ICVS, по замыслу разработчиков, позволит существенно снизить вредное воздействие транспорта на окружающую среду, уменьшить вероятность заторов и улучшить условия парковки в зонах с высокой интенсивностью движения.

Сверхминиатюрный одноместный мини-электромобиль Step Deck предназначен для езды в густонаселенном городе. По всему периметру кузова машины снаружи установлены подножки-бамперы. Благодаря такой конструкции Step Deck можно парковать буквально вплотную к другим машинам в самых стесненных условиях. Габаритные размеры мини-электромобиля 2400 х 1185 х 1690 мм. На стоянке, предназначенной для одного обычного легкового автомобиля, можно разместить четыре такие машины. Комбинированная силовая установка с приводом на заднюю ось состоит из четырехтактного ДВС объемом 49 см3 с водяным охлаждением и синхронного электромотора с постоянными магнитами, что позволяет развивать скорость до 60 километров в час (рис.6.5).

Рис. 6.5. Городской одноместный мини-электромобиль Step Deck.

Электромобили фирмы "Honda", задействованные в системе ICVS, взять напрокат не так просто. Для этого сначала следует приобрести специальную магнитную карточку IC. С ее помощью на терминалах ICVS можно выбрать наиболее подходящий для конкретной поездки один из четырех видов экипажей, оформить его аренду, вернуть экипаж на стоянку и оплатить прокат наличными или с банковского счета. Помимо этого карточка IC используется для запуска двигателя вместо обычных автомобильных ключей. Оформлением проката электромобиля занимается сам клиент практически без участия служащих терминала. Удобно и то, что не обязательно возвращать экипаж на ту же стоянку, на которой его арендовали, можно оставить или поменять электромобиль на любом другом терминале ICVS.

Контрольный центр ICVS получает всю оперативную информацию о месте нахождения того или иного экипажа по специальной радиосвязи. В случае необходимости оператор, используя внутреннюю радиосвязь и широкоугольные лазерные радары, может в автоматическом режиме направить в нужное место до четырех "беспилотных" экипажей. Для этого электромобили оснащены магнитными и ультразвуковыми сенсорами, взаимодействующими с индукционными кабелями, проложенными под покрытием терминала. Экипажи могут заезжать на стоянку, выезжать с нее и парковаться по команде из контрольного центра также без участия водителя. На терминалах ICVS предусмотрена автоматическая зарядка аккумуляторных батарей всех электромобилей [26].

6.2. Легкие электротранспортные средства

Из всех разновидностей электромобилей наибольший интерес с практической точки зрения представляют легкие электротранспортные средства (ЛЭТС) с комбинированным электрическим и чаще всего мускульным приводом. По мнению президента североамериканской компании "EV Global Motors" Ли Якокка, в скором времени электророллер, электроскутер, электромопед, одно- или двухместный мини-электромобиль, а чаще всего - электровелосипед будет стоять в гараже каждого американца. Согласно прогнозу, в ближайшие 10 лет ежегодный объем продаж индивидуального электротранспорта составит в мире 6-10 миллиардов долларов.

Велосипед был первым изобретением, позволившим человеку перемещаться быстрее и дальше только за счет собственных мускулов. Но едва двухколесная машина появилась на свет, изобретатели стали думать над тем, как увеличить ее мощность и скорость. Начиная со второй половины прошлого века велосипед пытались оснастить дополнительным источником энергии: паровой машиной, электромотором, бензиновым и даже реактивным двигателем. Однако из-за большого веса, громоздкости и целого ряда других недостатков ни один из них на велосипеде не прижился. Тогда же, около ста лет назад, одновременно с электромобилями были сконструированы и первые электровелосипеды. Но очень скоро и те и другие, не выдержав конкуренции, уступили дорогу автомобилям, а сами надолго были забыты.

Второе рождение электровелосипеда произошло буквально на наших глазах. В 1994 году японская компания "Ямаха" начала выпуск нового велосипеда с дополнительным электроприводом, а сейчас конструкторы фирмы разрабатывают модели электровелосипедов уже третьего поколения. В прошлом году в одной только Японии было продано 250 тысяч таких двухколесных "гибридов". Вслед за "Ямахой" производством электровелосипедов одна за другой занялись компании "Хонда", "Панасоник", "Саньо", "Мицубиси" и "Судзуки". Специалисты прогнозируют, что через год-два на электровелосипедах будут ездить больше миллиона японцев.

Современный электровелосипед - вполне комфортное, экологически чистое транспортное средство, требующее минимальных затрат на содержание и совсем мало места в гараже и на стоянке. Что касается скоростных качеств электровелосипеда, то на горизонтальном участке дороги его без особого труда может обогнать обычный спортивно-туристский велосипед. И дело тут не в низкой мощности мотора. Электровелосипед специально сконструирован так, что электропривод вырабатывает ток только тогда, когда велосипедист жмет на педали. Как только он перестает работать ногами или разгоняется до скорости 20-24 км/ч, мотор автоматически отключается. Хочешь ехать быстрее - крути педали.

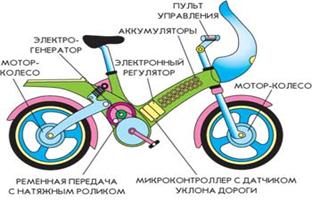

Рис.6.6. Современный электровелосипед

На так называемых "тихих" электровелосипедах, развивающих скорость до 24 км/ч, электропривод выполняет вспомогательную функцию - с ним велосипедист затрачивает меньше усилий, что особенно важно в поездках на большие расстояния, при встречном ветре или подъеме в гору. Мощность электромотора не превышает 250 Вт - это величина, соизмеримая с мощностью, которую может достаточно долго развивать сам велосипедист. На электровелосипеде трогаются с места на одних педалях. Когда же скорость достигает 2-3 км/ч, специальный датчик на вилке приводного колеса автоматически включает мотор. Но есть электровелосипеды с более сложными датчиками, они включают электромотор сразу после трогания с места.

В Швейцарии и некоторых штатах США выпускают более мощные "быстрые" электровелосипеды, скорость которых не ограничивается 20-24 км/ч. На них устанавливают электромоторы мощностью 400 Вт и более, работающие независимо от педалей. Мощность двигателя и соответственно скорость регулируются ручкой "газа". На "быстром" электровелосипеде электрический привод играет основную роль, а мускульный - вспомогательную. Технические характеристики у такой машины примерно такие же, как у легкого мопеда. Ездить на "быстром" электровелосипеде можно только в защитном шлеме, с правами на управление мопедом и номерным знаком (его выдают вместе со страховым полисом). Привод электромотора передает усилие на переднее или заднее колесо велосипеда при помощи шестеренчатого редуктора, цепной передачи или фрикционного ролика, который прижимается к покрышке ведущего колеса (рис. 6.7).

Вот уже несколько лет японские, тайваньские и немецкие фирмы выпускают электровелосипеды с мотор-колесами мощностью 200-250 Вт, которые встраиваются в ступицу. Идея мотор-колеса не нова, но до последнего времени эта конструкция не находила широкого применения. Использование мотор-колеса на электровелосипедах дало возможность отказаться от механической трансмиссии, а значит, значительно повысить эффективность электропривода. Специалисты считают, что управляемое бортовым микропроцессором мотор-колесо - наиболее удачная и перспективная конструкция привода электровелосипеда.

Рис.6.7. "Быстрый" электровелосипед американской компании «EV Global Motors»

На электровелосипедах обычно применяют никель-кадмиевые аккумуляторные батареи емкостью 7-10 ампер-часов, весом 5-7 килограммов и более дешевые, но менее долговечные и энергоемкие, герметичные свинцово-цинковые аккумуляторы с желеобразным электролитом. Время зарядки аккумуляторной батареи - 4-5 часов, запас хода при полной зарядке - 20-30 километров и более. Хотя уже появились электровелосипеды третьего поколения, например "Старкросс" фирмы "Ямаха", с запасом хода свыше 40 километров. Есть и новые, пока еще достаточно дорогие никель-металлгидридные и никель-водородные аккумуляторы, увеличивающие пробег электровелосипеда без подзарядки до 50 километров.

В западных странах "тихие" электровелосипеды, у которых мотор лишь помогает движению, наиболее популярны среди людей старше 40 лет. Больше всего на них ездят в Японии и европейских странах. Молодежь привлекают скоростные модели с мощным электроприводом и современным дизайном. На "быстрых" электровелосипедах можно изменять мощность мотора, а постоянно крутить педали необязательно. Они доминируют в США и Китае. Фото "тихого" электровелосипеда представлено на рис. 6.8.

Рис.6.8. "Тихий" электровелосипед тайбейской фирмы "Elebike Co., Ltd"

Этот электровелосипед с мотор-колесом постоянного тока мощностью 250 Вт, напряжением 36 В и со свинцово-цинковой аккумуляторной батареей емкостью 7 ампер-часов (в пластиковом корпусе на наклонной раме).

По прогнозу специалистов, к 2003 году количество электровелосипедов в мире превысит два миллиона.

По материалам, предоставленным компанией "Honda", она будет производить четыре базовых экипажа: двухместный электромобиль City Pal, одноместный экипаж с комбинированной двигательной установкой Step Deck, одноместный электророллер Mon Pal и электровелосипед Raccon.

Одноместный электророллер Mon Pal (рис. 6.9) очень удобен для повседневных поездок на небольшие расстояния. Его скорость не более 6 километров в час. Электророллер вполне подходит для езды в пешеходных зонах, на садово-парковых дорожках, в больших торговых и выставочных помещениях, что наверняка понравится людям пожилого возраста. Габаритные размеры Mon Pal - 1450 х 690 х 1080 мм (1625 мм с тентом). Привод коллекторного электродвигателя постоянного тока осуществляется на заднюю ось.

Рис. 6.9. Электророллер для пожилых людей Mon Pal

Электровелосипед Raccon 26LX-3В (рис. 6.10) хорош тем, что требует от велосипедиста значительно меньше усилий при езде на большие расстояния, на затяжных подъемах и против ветра, чем все другие модели. Его вес 31 кг, габаритные размеры 1885 х 580 х 770-920 мм (в зависимости от высоты седла). Электровелосипед оборудован передним и задним багажниками на 4 и 10 кг. Raccon снабжен малогабаритным коллекторным двигателем постоянного тока напряжением 24 В, мощностью 220 Вт и компактной никель-кадмиевой аккумуляторной батареей емкостью 5 А.ч размером с не очень толстую книгу формата А4. Полностью заряженной аккумуляторной батареи, которую обычно помещают на раме позади переднего багажника, хватает на то, чтобы проехать 27 километров и при этом освещать дорогу фарой с лампой мощностью 3,8 Вт. Магнитные датчики скорости и электронный блок управления равномерно увеличивают мощность электропривода при возрастании скорости движения от 0 до 15 километров в час и обеспечивают постоянную мощность в интервале скоростей 15-23 километра в час. На большей скорости электродвигатель автоматически отключается. Хочешь ехать быстрее - крути педали! [27].

Рис. 6.10. Электровелосипед Raccon фирмы "Honda".

6.3. Автомобили, движущиеся по рельсам

Среди многочисленных проектов, которые призваны решить проблему перегруженности транспортных сетей мегаполисов, всё чаще встречаются предложения направить городской транспорт, в том числе и автомобили, по рельсам.

Один из самых смелых проектов представила датская компания RUF International. Предлагаемая датчанами транспортная система представляет собой сеть монорельсовых дорог, по которым движется общественный и личный электротранспорт.

Небольшие участки пути транспорт преодолевает по обычным дорогам, после чего въезжает на рельсы и объединяется в своеобразные поезда.

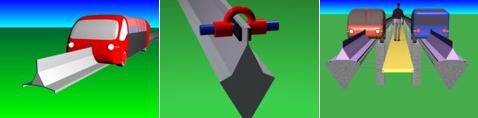

Конструкция автомобиля, движущегося по рельсам представлена на рис. 6.11.

Рис. 6.11. Конструкция автомобиля, движущегося по рельсам

Вставшим на рельсы транспортом не нужно управлять - водитель задаёт программу и может спать, читать, выходить в Интернет или смотреть телевизор - информация передаётся некоему "главному диспетчеру" и автоматическая система всё сделает сама, руководствуясь показаниями установленных повсюду, в том числе и под землёй, датчиков.

В случае необходимости, водитель сможет снова взять управление на себя. Подразумевается, что скорость езды по рельсам будет 120 км/час.

Согласно проекту RUF International, сеть дорог будет состоять из 25-километровых рельсовых участков со специальными "переходами" через каждые пять километров, чтобы одни водители могли присоединиться к "поезду", а другие свернуть или съехать с рельсов (рис.6.12-6.13). Максимальная скорость между "переходами" (150 км/час) при приближении к развязкам автоматически снижается до 30 км/час.

Рис. 6.12. Переход на кольцевую линию

Рис. 6.13. Переход с рельсов в дорожное полотно

Участки пути без рельсов также автоматизированы: установленные под землёй датчики образуют своеобразный фарватер, так что водитель может совсем не управлять своим авто.

Энергия для электромобилей подаётся непосредственно по монорельсу - это и обеспечивает электропитание во время движения в "поезде", и заряжает аккумуляторы для непродолжительной езды по обычным дорогам.

По прибытии к месту назначения водитель выходит из машины и отправляется по своим делам — автоматика сама отправит автомобиль на ближайшую стоянку, откуда хозяин может вызвать его для продолжения пути.

Есть и другой вариант - безо всяких стоянок, когда каждый может использовать первый попавшийся автомобиль. В качестве защиты от вандализма разработчики предлагают следующую схему: при входе в машину водитель "предъявляет" некую карту, удостоверяющую личность, которую машина идентифицирует.

Машина "запоминает" того, кто последним ездил на ней, а новый водитель должен будет при входе в авто оценить его состояние. Только в случае "приёмки" машины новый водитель идентифицируется и на некоторое время становится её владельцем.

Машины для транспортной системы RAF могут быть любыми - "легковушка", грузовик, автобус — но для езды по рельсам у всех у них должен быть V-образный канал, проходящий по днищу кузова машины (рис. 6.14).

Рис. 6.14. Конструкция рельсов

"Прорезь" проходит посередине и внутри делит салон на две части. Разработчики предлагают использовать "бугор" в качестве подлокотника или "места для ребёнка".

Монорельсовая система предназначена для крупных городов, но авторы проекта не забыли и о жителях пригородной зоны: предусмотрен гибридный транспорт с электрическим и топливным двигателями. Например, общественный пригородный транспорт, названный Maxi-RUF, - это автобус, который может перевозить десять пассажиров, не считая водителя.

Над аналогичным, но куда более реалистичным проектом работают англичане. Монорельсовый проект под названием ULTra (Urban Light Transport) компании Advanced Transport Systems впервые будет реализован в 2004 году. А в январе 2002 года запустили экспериментальную ветвь неподалёку от Бристоля в городе Кардифф (рис. 6.15). Если результаты тестов будут признаны удовлетворительными, сети ULTra построят сначала в Кардиффе, а потом и в других городах Великобритании.

ULTra - это одна из форм персонального скоростного транспорта (Personal Rapid Transit - PRT). По сути, это монорельсовая дорога, по которой движутся небольшие полностью автоматизированные вагонетки - наземное метро, только без машинистов и, собственно, поездов.

Похожие на капсулы небольшие вагонетки, рассчитанные на несколько человек, будут двигаться по монорельсу со скоростью 25 км/час.

Проект ULTra, который ещё называют "такси без водителя" (driverless taxi), Advanced Transport Systems разрабатывала совместно со специалистами из Бристольского университета.

Первая построенная в Кардиффе испытательная "ветка", по которой будет двигаться 30 "капсул", будет протяжённостью 1,5 км. В развитой сети количество вагонеток увеличится до 120. Движение каждой "капсулы" будет контролироваться центральной системой посредством всевозможных датчиков.

Рисунок 6.15. Фото экспериментальной ветви в Кардиффе

Посадка-высадка пассажиров будет осуществляться на специальных станциях. Нужно отметить, что "капсулы" не останавливаются на главной трассе, а подъезжают к станциям по отдельным путям.

При входе пассажир должен будет вставить в "приёмник" смарт-карту, на которой и будет обозначен маршрут его поездки. Возможно, посредством этой карты будет производиться и оплата за проезд (тариф такой же, как и за проезд в автобусе).

Разработчики утверждают, что, во-первых, их электротранспорт не загрязняет окружающую среду, во-вторых - он лёгкий (вес вагонетки 800 кг), в-третьих, им удалось "минимизировать визуальное вторжение" в архитектурный облик городов и окружающую среду, и, наконец, ULTra - безопасный транспорт.

Действительно, при скорости 25 км/час (а вблизи остановок 5 км/час) мало что может случиться. Тем не менее, каждая вагонетка оборудована специальной "системой обнаружения", которая автоматически остановит "капсулу", если впереди препятствие.

Система предназначена исключительно для городов и, по признанию разработчиков, не заменит автобусы и автомобили, а станет лишь дополнением к существующим видам общественного транспорта [28].

6.4. Монокар

В современном мире существуют два основных типа транспортных средств.

Автомобили имеют более высокий комфорт, безопасность, грузоподъемность и т.д., но нельзя не отметить и тот факт, что существующая концепция четырехколесного транспортного средства (автомобиля) не менялась со времен появления телеги и уже не удовлетворяет современным требованиям по маневренности, экономичности, уровню выбросов в окружающую среду и т.п.

Мотоциклы отличаются предельной простотой и надежностью конструкции. Это рама с седлом, двигатель и колеса, переднее из которых - поворотное. Они обладают высокой маневренностью и проходимостью, но практически не защищают водителя от погодных условий, не обеспечивают его безопасность, поэтому почти вытеснены автомобилями.

Но существует концепция, которая объединяет преимущества мотоциклов и автомобилей. Это машина с кузовом автомобиля и двухколесной конструкцией ходовой части. Такая машина (монокар) может обладать комфортом, грузоподъемностью и безопасностью автомобиля и маневренностью, экономичностью и проходимостью мотоцикла.

Устойчивость мотоцикла зависит от равновесия действующих на него сил. Мотоцикл может быть устойчивым только при совпадении точки опоры и равнодействующих сил. При прямолинейном движении такая сила одна. Это сила тяжести, приложенная к центру масс и направленная вертикально вниз. Отклонений от точки опоры она не имеет, следовательно, нет и опрокидывающей силы.

Аэродинамическое сопротивление. Создание кузова более обтекаемой формы. Современный автомобиль имеет коэффициент аэродинамического сопротивления Cx=0,4. Если попробовать сделать трехместный кузов в виде капли и разместить двух человек в широкой части и одного сзади в узкой, то можно получить коэффициент Cx=0,2 или даже меньше. Но подобную форму можно применить только на двухколесной машине, поскольку четыре колеса все равно потребуют прямоугольной формы со всеми вытекающими последствиями.

У большинства современных автомобилей он составляет 0,4. У монокара, благодаря более обтекаемой конструкции двухколесного кузова, он может быть равен 0,2 или даже меньше.

Зависимость мощности от скорости представлена на рис. 6.16.

Что составляет 0,2 * 1,22 * 1,2 * 767 = 224 Н при 100 км/час

Для пробега в 100 км потребуется 224 * 100.000 = 22.400.000 Дж, что составляет мощность в 6,2 кВт. (8,4 л.с) при 100 км/час или 3,2 кВт при скорости 72 км/час или 833 Вт при 36 км/час

КПД двигателя. Желательно отказаться от двигателя внутреннего сгорания с КПД 18 - 20% и применять электродвигатель (КПД 90%). Существенно снизить требуемую мощность двигателя может применение маховика.

Рекуперация энергии. Применение маховика для рекуперации (накопления) энергии торможения с последующей отдачей при разгоне. Если в обычных машинах эта энергия расходуется только на нагрев тормозных колодок, то с применением маховика удается значительно (почти в 2 раза) снизить расход топлива по сравнению с движением в городском режиме.

Рис. 6.16. Зависимость мощности от скорости

F = C х * Sm * P * V2

где F - сила сопротивления среды, H

Cx - коэффициент аэродинамического сопротивления,

Sm - мидель, м2

P - плотность среды,

V - скорость, м/с.

Сопротивление дороги. Двухколесному монокару потребуется значительно меньше энергии на преодоление сопротивления дороги.

4000H * 0,02 = 80 H

Для пробега в 100 км потребуется 80 * 100.000 = 8.000.000 Дж, что составляет мощность 2,2 кВт/час. (3 л.с.)

Конструкция машины представлена на рис.6.17.

Рис.6.17. Конструкция монокара

Кузов представляет собой конструкцию из металлического каркаса и навесных элементов облицовки. Продольно в центре машины находится силовая рама с маховиком и подвесками колес. Кузов двухдверный, с вертикальным открыванием дверей относительно середины лобового стекла. Машина имеет 2 небольших багажника по бокам колесной ниши переднего колеса. Над колесной нишей заднего колеса багажников нет в целях улучшения аэродинамики кузова.

Решением многих проблем монокара будет применение так называемых мотор-колес. Причем технологически оправдано применение трех однотипных мотор-колес. Двух непосредственно в колесах и одного в качестве маховика. Они будут отличаться только максимальной скоростью вращения и массой ротора. Для маховика масса ротора должна быть не менее 20 кг.

Таким образом, вся кинематика машины будет состоять только из двух колес, маховика и электронного блока управления. Блок управления нужен для передачи энергии с маховика на колеса и обратно.

Японскими фирмами сконструированы легкие бесколлекторные электродвигатели постоянного тока на редкоземельных магнитах с максимальным КПД до 98% и высокоэффективные микропроцессорные системы управления. Эти низкооборотные двигатели встроены непосредственно в ступицы ведущих колес. Это дало возможность отказаться от механической трансмиссии и благодаря этому довести общий КПД привода до 96-97 %. Серийно производятся мотор-колеса мощностью 200-250 Вт для легких электротранспортных средств - например, для электровелосипедов, которые уже появляются на дорогах мира.

Преимущества применения мотор-колес на транспортных средствах:

- компоновка автомобиля улучшается благодаря достаточно свободному выбору места установки мотор-колеса относительно других агрегатов автомобиля;

-общая масса агрегатов электропривода (не только мотор-колес) снижается по сравнению с массой агрегатов гидромеханического привода;

-желаемое распределение массы автомобиля по осям получается вследствие возможности варьировать базой автомобиля;

-число деталей и узлов механической передачи, подверженных интенсивному износу в эксплуатации, сокращается, что повышает надежность системы в целом;

-возможность реализации одним мотор-колесом большой мощности, что позволяет повысить грузоподъемность автомобиля без увеличения числа ведущих колес;

-возможность бесступенчатого или в крайнем случае двухступенчатого регулирования силы тяги;

-торможение на затяжных уклонах большой величины высокоэффективно и надежно благодаря использования электрического тормоза

В машине можно предусмотреть несколько способов торможения:

Кинетическое. Основной способ. Это когда кинетическая энергия машины превращается в кинетическую энергию маховика.

Электродинамическое. Электроэнергию с мотор-колес можно гасить на балластном сопротивлении. Например, направить на электроотопитель.

Дифференциальное. Если переднее мотор-колесо включить в противофазе с задним, то оно станет вращаться в противоположном направлении вплоть до полной остановки машины и переднего колеса.

Шаговое. Мотор-колесо является шаговым электродвигателем. Можно задать частоту вращения магнитного поля ротора сколь угодно низкой вплоть до нуля. Это фактически будет являться остановкой ротора.

Фрикционное. Если между ротором и статором помесить фрикционную прокладку, и подвесить ротор в магнитном поле или на воздушной подушке (газовый подшипник), то при выключении подшипника ротор всей массой машины ляжет на статор. Это аналог обычных дискового или барабанного тормоза.

Механическое. Если изменить высоту подвески, то машина может лечь на днище и тормозить выступающими частями кузова. Таким способом можно затормозить даже на льду.

В машине используется зависимая тросовая система подвески и компенсирующий амортизатор. Передняя и задняя подвески соединены тросом таким образом, что нагрузка на переднее колесо, отклоняющая колесо вверх компенсируется отклонением заднего колеса вниз и наоборот. В качестве амортизирующей силы используется половина веса машины. Изменением длины троса можно регулировать высоту машины вплоть до опускания на днище на стоянке или в режиме экстренного торможения [29].

Технические характеристики монокара:

Длина - 4000 мм.

Ширина - 1500 мм.

Высота - 1500 мм.

База - 3000 мм.

Клиренс - 350 мм.

Количество мест - 3 чел.

Количество дверей кузова - 2.

Грузоподъемность - 200-250 кг.

Привод -вероятно, полный.

Подвеска - зависимая.

Низкий расход топлива (не более 1л. на 100км.).

Пониженный уровень выхлопов СО2 и CN.

Малый вес (не более 400 кг).

Простота и надежность конструкции.

Простота в управлении и обслуживании.

Высокая маневренность (радиус разворота около 4 м).

Низкий коэффициент аэродинамического сопротивления.

Низкая стоимость

6.5. Монорельсовые дороги

Монорельсовые дороги были предложены почти 180 лет назад. Первая русская монорельсовая дорога с конной тягой была сооружена у села Мячково в 1820 г. В основном для перевозки леса. Действующую электрическую модель подобной дороги построил в Петербурге инженер И.В.Романов в 1897 г.

Современная монорельсовая дорога - это железобетонная или металлическая балка (рельс), поднятая на эстакаду, и подвижной состав (вагоны) на тележках с пневматическими шинами. Различают навесные дороги, где вагоны имеют нижнюю точку опоры и как бы сидят верхом на несущей балке, и подвесные системы, где вагоны подвешиваются к тележкам, опирающимся на балку. Каждый из названных типов дорог имеет свои преимущества и недостатки. Навесная дорога требует более сложной системы ходовых частей для обеспечения устойчивости вагонов. Кроме того, в неблагоприятных метеоусловиях монорельс (балка) покрывается льдом или снегом и практически выводит систему из строя или требует трудоемкой работы по ее очистке. Наряду с этим данный тип дороги позволяет иметь значительно (на 2-3 м) меньшую высоту опор эстакады и, следовательно, меньшую строительную стоимость (рис. 6.18). Для подвесных дорог необходимы, наоборот, более высокие опоры, чтобы обеспечить надлежащий подъем пола (дна) кузова вагона над поверхностью земли (4,0-5,0 м), но ходовые части вагонов существенно упрощаются.

Рис. 6.18. Внешний вид монорельсовой навесной дороги

Действующие ныне монорельсовые дороги имеют в основном электрическую тягу, получая энергию от контактного провода. Они малошумны и не загрязняют воздушного бассейна. Поезд монорельсовой дороги, как и поезд метрополитена, может состоять из одного или нескольких вагонов. Максимальная скорость движения на действующих дорогах составляет 70-125 км/ч, провозная способность – до 40 тыс. пасс/ч. Стоимость сооружения монорельсовых дорог примерно в 2 раза ниже стоимости подземного метрополитена. При наличии свободных пространств для установки эстакады они признаются эффективными в качестве средств городского и пригородного транспорта, а также в сильно пересеченной и горной местности.

В восьмидесятых годах учеными Физико-энергетического института АН Латвийской ССР был создан весьма оригинальный проект монорельса на магнитной подушке для перевозок со скоростью 500 километров в час.

Вагон предполагалось создать на базе уже проверенного в эксплуатации фюзеляжа транспортного самолета Ил-18 (рис. 6.19). Длина такого вагона, по проекту вмещавшего 100 пассажиров, составляла 36 метров, ширина 3,5 метра, высота 3, 85 метра, а масса - 40 тонн. Под полом вагона размещались криостаты со сверхпроводящими магнитами, которые соединялись с кузовом через рессорное подвешивание (т.к. при скорости 500 километров в час возмущения от пути невозможно гасить только за счет зазора в магнитной подвеске, принятого равным 22 миллиметра). Преобразователи частоты управлялись бортовым компьютером.

Рис. 6.19. Монорельс на магнитной подушке

Во время стоянки и перемещения в депо и на экипировочные участки вагон должен был двигаться на колесах по рельсам с колеей 3 метра, при движении на перегоне колеса убирались. На эти колеса экипаж также должен был "приземляться" при аварии системы магнитной подвески.

Была построена экспериментальная модель с вагоном массой 3,2 килограмма. В 90-е годы сведений о продолжении работ по данному проекту не поступало [30].

Несмотря на кажущуюся внешнюю простоту, монорельсовый путь и сложен в устройстве, и трудоемок в постройке. Несущая балка (собственно монорельс) на навесных дорогах изготавливается из монолитного или сборного железобетона, а на всех подвесных - из высокопрочной стали. Этот элемент конструкции должен выдерживать очень большие нагрузки во время разгона и торможения поездов, а также при прохождении поездами криволинейных участков пути. Таковые, в частности, для компенсации центробежных сил, изогнуты в двух плоскостях, что приводит к удорожанию всей постройки. Например, для строительства пути монорельсовой дороги в Диснейленде пришлось заказывать сложную сборную опалубку, состоящую из пятидесяти элементов. Кроме того, монорельсовые дороги сложны в обслуживании пути и подвижного состава, а также требуют подъема пассажиров на эстакаду и спуска с нее.

Указанные недостатки привели к тому, что в мире на данный момент построено несколько десятков отдельных линий монорельсовых дорог протяженностью от сотен метров до нескольких километров главным образом в качестве аттракционов в парках, на выставках и т.п.

Вместе с тем монорельсовые дороги могут иметь свою экономически целесообразную сферу применения как полноценный вид городского и междугороднего транспорта [31].

6.6. Мотор-вагонные поезда

Начальный этап развития железных дорог характеризовался использованием пассажирских поездов исключительно на локомотивной тяге. С широким распространением электрической тяги появилась альтернатива этому решению в виде поезда, в котором тяговая мощность распределена по всей его длине. До сих пор в этом отношении не определилась единая тенденция, хотя в пригородных пассажирских перевозках практически везде используется принцип распределенной тяги.

На линиях облегченных городских железных дорог и трамвая гибкая и хорошо зарекомендовавшая себя концепция «моторный вагон + прицепной вагон» в конце 1950-х годов из-за больших расходов на персонал была заменена более современной, предусматривающей использование моторвагонных поездов из сочлененных вагонов с общим салоном.

На метрополитене и городских железных дорогах (S-Bahn), имеющих выход на магистральные линии, относительно высокая скорость движения и короткие расстояния между остановками требуют применения поездов с большим числом моторных осей. Еще в 1970 г. при разработке электропоезда серии 420 для городской железной дороги Мюнхена исходили из максимальной мощности системы тягового электроснабжения. Девятивагонный поезд с приводом на все оси имеет мощность продолжительного режима 7,6 МВт, развивает максимальную скорость 120 км/ч и ускорение при разгоне 1 м/с2.

После того как на границах между европейскими странами были отменены остановки для паспортного и таможенного контроля, смена локомотивов стала тормозом для повышения маршрутной скорости поездов. Современная силовая электроника позволяет с допустимыми расходами строить многосистемные электровозы и электропоезда. Примером могут служить поезда Thalys Национального общества железных дорог Франции (SNCF) с концевыми моторными вагонами (рис.6.20) и ICE3 железных дорог Германии (DBAG) с распределенной тягой (рис.6.21).

Рис.6.20. Высокоскоростной поезд Thalys с концевыми моторными вагонами

Рис. 6.21. Поезд ICE3 с распределенной тягой

Из-за большого числа тупиковых станций в Германии DBAG широко используют в междугородных сообщениях челночные поезда. Логичным шагом был бы переход от них к моторвагонным поездам с организацией технического обслуживания по системе, принятой для высокоскоростных поездов ICE.

Высокоскоростные новые линии с мощными и комфортабельными поездами оправдывают себя только в том случае, если капитальные и эксплуатационные затраты находятся в разумном соотношении с доходами. Анализ затрат жизненного цикла (LCC) показывает, что расходы на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (включая финансовые потери от простоя во время ремонта) являются важной статьей LCC.

Коммерческим аргументом в пользу применения моторвагонных поездов с распределенной тягой является увеличенная полезная длина. Если бы поезд ICE3 длиной 200 м и мощностью 8 МВт не был с распределенной тягой, ему потребовалось бы два моторных вагона по концам. При этом полезная длина уменьшилась бы на 30 м (15 %), что означает потерю полезной длины пассажирской платформы и уменьшение числа продаваемых пассажирских мест. Даже при одном моторном вагоне в головной части и ограничении максимальной мощности поезда 6 МВт была бы значительная потеря пассажирских мест по сравнению с моторвагонным той же длины.

Поезд длиной 200 м, ведомый локомотивом и составленный из двухэтажных вагонов, по самым приближенным расчетам на 10 % дороже в изготовлении, чем поезд такой же длины из обычных вагонов. При этом число мест для сидения больше на 20 %, чем в обычном поезде.

К недостаткам двухэтажных поездов в высокоскоростном движении следует отнести:

- увеличенную нагрузку на ось;

- большой объем вытесняемого воздуха при движении в тоннелях;

- увеличенную боковую поверхность, воспринимающую ветровую нагрузку.

В высокоскоростном движении наметилась тенденция к использованию моторвагонных поездов. При разработке ICE3 руководствовались теми же соображениями, что и в начале 1970-х годов, когда создавался мотор-вагонный электропоезд серии 403: высокая скорость и соответствующая ей аэродинамика, повышенная мощность при хорошем сцеплении за счет большого числа моторных осей, комфортность.

Япония с самого начала разработки системы Синкансен ориентировалась на поезда с распределенной тягой, в то время как во Франции предпочтение отдали поездам TGV с концевыми моторными вагонами. Однако там тоже ведутся работы над высокоскоростным моторвагонным поездом AGV.

В дизель-поездах большим недостатком является вибрация, передаваемая кузову от дизеля. К этому добавляется шум вентиляторов, которые охлаждают тяговые преобразователи, размещенные, как и дизель, под кузовом.

Для эксплуатационных служб поезда на локомотивной тяге более удобны с точки зрения изменения составности в зависимости от колебаний пассажиропотока. В них пассажиры в поисках свободного места могут беспрепятственно проходить через весь состав, что невозможно в моторвагонных поездах, составленных из двух и более секций.

В настоящее время самым "трамвайным" городом мира является Санкт-Петербург. Ежегодно 2000 поездов трамвая перевозят по линиям общей протяженностью более 700 км около 1 млрд. пассажиров. На втором месте находится Москва с 1000 поездами трамвая, протяженностью линий 450 км и объемом перевозок около 400 млн. пассажиров в год. Трамвайные сообщения распространены в основном в городах Восточной и Центральной Европы. Наибольшим числом городов с трамвайным сообщением располагает Германия: здесь трамваи есть в 52 городах, причем в 20 из них численность населения не превышает 200 тыс. чел.

Система трамвай - поезд

Транспортные администрации многих городов Европы и Америки в последнее время стали проявлять интерес к концепции использования в общественном транспорте для перевозок между центром города и пригородами или между центрами близлежащих городов подвижного состава, способного обращаться по линиям как трамвайным, так и магистральных железных дорог. Концепция таких комбинированных транспортных систем получила название "трамвай- поезд" (tram- train). Еще 10 лет назад о ней мало кто задумывался, несмотря на то, что по большей части колея трамвайных и железнодорожных сетей одинаковая и технические проблемы в принципе преодолимы.

Обе системы рельсового транспорта имеют сходный по конструкции путь и основаны на общем принципе использования сцепления в системе колесо- рельс. Однако они традиционно были полностью отделены друг от друга и эксплуатировались по-разному, так что вопрос об их хотя бы частичном объединении никогда не возникал.

Реализация проекта в Саарбрюккене заняла меньше времени, чем в Карлсруэ (5 лет вместо 8), несмотря на дополнительные проблемы, связанные с пересечением границы и постройкой нового участка длиной 5 км. Ее успех способствовал развертыванию работ к северу от Саарбрюккена, где система Saarbahn будет состоять из 11-км участка линии DBAG и нового участка длиной 14 км. Есть план связать немецкий город Гершвайлер, также в земле Саар, с французским Форбахом. Таким образом, в Сааре будет создана сеть транспортных систем трамвай- поезд, обслуживающая регион с населением более 1 млн. чел.

За первый год эксплуатации системы Saarbahn (рис. 6.22) в 250-местных поездах постройки компании Bombardier перевезено 8 млн. пассажиров, т. е. на 20 % больше, чем перевозили годом ранее по указанному маршруту поезда трамвая, DBAG и автобусы, вместе взятые.

Рис.6.22. Поезд транспортной системы Saarbahn в Саарбрюккене

Среднесуточный объем перевозок на 10 % превысил прогнозировавшийся. Доля системы в общем пассажиропотоке достигла 50 %, в то время как ранее доля пригородных поездов DBAG не превышала 10 %.

Для таких транспортных систем, как трамвай- поезд, основной проблемой остается обеспечение безопасности при столкновениях. Подвижной состав системы должен представлять пользователям сочетание качеств, присущих как трамваю (доступность, комфорт, вписывание в городскую среду), так и поезду (высокая, как правило, большая, чем у обычного трамвая, скорость, достаточная пассажировместимость, сопротивляемость ударным нагрузкам).

В подвижном составе новейших систем трамвай- поезд, вводимом в эксплуатацию после 1997 г., удалось совместить эксплуатационную гибкость двухсистемного подвижного состава транспортной системы CityLink в Карлсруэ, позволяющую ему обращаться по линиям, электрифицированным на разных родах тока, и высокий уровень комфорта современных поездов трамвая, например наличие пола пониженного уровня, облегчающего и ускоряющего посадку и высадку пассажиров.

Все сказанное объясняет, почему термин "трамвай- поезд" становится все более привычным для администраций городского общественного транспорта и железных дорог многих стран. Использование этой концепции открывает путь к возвращению рельсового транспорта в города и дает возможность решить многие проблемы внутригородских и пригородных пассажирских перевозок [32].

6.7. Скоростной пассажирский трубопровод

Этот скоростной пассажиро-трубопровод называется FTS (Fast Tube System). Придумали его англичане. FTS представляет собой сеть труб с проложенными в них обычными железнодорожными рельсами, а также N-ное количество станций для приёма пассажиропотока, который по этим трубам и планируется направить.

Само собой, как и в описании любого, транспортного проекта ХХI века, в первую очередь, любопытствующим представляются глобальные достоинства проекта. Они обычно одинаковые, но в этот раз некоторые назовём: во-первых, экология, пробки на дорогах и подобное, во-вторых, это альтернатива всему общественному транспорту и, наконец, в-третьих, FTS - дёшево и совсем не сердито. Быстро, удобно, никаких проблем.

Изобретатели пишут, что самым затратным в FTS будет возведение станций. Всё остальное ерунда: прокладка труб - тот же водопровод, капсулы - дешевле автомобилей. Действовать система будет целиком и полностью автоматически, так что и на персонал особо тратиться не надо. Стартовые инвестиции и вперёд к фантастическим прибылям и экологически чистому миру.

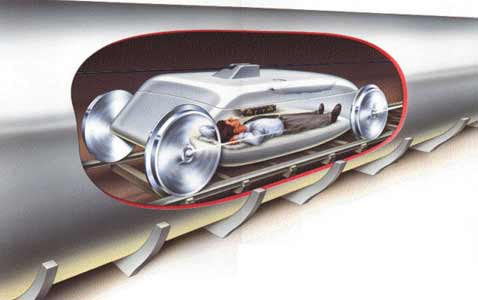

Проектировщики придумали, что в трубах, которых должно быть две (туда и обратно), будет вакуум — он-то и обеспечит скорость, бесшумность и отсутствие воздушного сопротивления. Внутри же, по замыслу британских разработчиков, капсула - это система жизнеобеспечения и беззаботного времяпрепровождения с диваном, телевизором и, что немаловажно, системой подачи воздуха. Никаких средств управления в капсуле нет — незачем (рис.6.23).

Рис. 6.23. Конструкция пассажирского трубопровода

Все капсулы Fast Tube System движутся с одинаковой скоростью и в унисон. Как быть с питанием - разработчики до конца не определились: решено, что это будет электричество, а вот как подвести энергию пока не ясно. Конструкторы пишут, что да, это "конечно, одна из главных проблем проекта", ну да мы что-нибудь придумаем.

Впрочем, не будем останавливаться на "мелочах" - для FTS итак уже много чего придумано интересного: дизайн станций, например, комфорт и сервис для пассажиров.

Каждая станция хранит в вакуумном отстойнике некоторое количество капсул.

И вообще, капсулы (пустые и полные) циркулируют по FTS удивительно чётко - автоматически. Для трубопровода авторы проекта придумали "Автоматическую систему управления". Это царь и Бог FTS, его надо принять как должное и двигаться дальше.

Отважившиеся стать пассажирами подходят к компьютеру, выбирают маршрут, оплачивают поездку и ждут. Вокзал есть вокзал. Вскоре голос из репродуктора под потолком объявляет, к какому выходу должны подойти отъезжающие - так же, как в переговорном пункте называют номер телефонной кабины.

"Карета" подана, пассажир заходит в неё, как в лифт, после чего вакуумная "упаковка" автоматически закрывается, капсула принимает горизонтальное положение, выезжает из станционного "аппендицита" во "вторую трубу", где происходит первое ускорение, а затем - в Главную трубу. 420 км/час.

Хотя авторы проекта и пишут, что в прямой трубе скорость выше, им известно о том, что труба должна изгибаться - разработали 12 вариантов изгиба.

Да, есть ещё несколько "мелочей" и "главных проблем": как ни крути, но капсулам иногда придётся двигаться с разной скоростью - ускоряться, замедляться перед станциями - это, как пишут конструкторы - "существенные технические препятствия".

Теперь о комфорте и сервисе для пассажиров. Начнём с того, что при входе в капсулу "они будут испытывать не больший психологический дискомфорт, чем при входе в лифт". Не будет дискомфорта и внутри: здесь идеальный искусственный климат, а на всякий случай — кислородные маски.

Ещё рассматривается вариант с подушкой безопасности — такой же, как в автомобилях: "воздушная подушка должна быть достаточно большой, чтобы фактически заполнить капсулу, таким образом, зафиксировав пассажира на поверхности уютной кровати в безопасном, но сильно ограниченном положении. Однако поставка воздуха после развёртывания подушки могла бы быть связана с некоторыми специфическими трудностями".

Ремни безопасности - дело сугубо добровольное: "в случае механической поломки (колёса, рельсы, тормоза) система безопасна, но если такая поломка случится, то последствия будут очень серьёзными, как несчастный случай в воздухе".

Перегрузки при ускорении и замедлении предлагается минимизировать за счёт эргономики пассажирского места. В случае проблем пассажир сможет сообщить о них посредством видеосвязи, оплата производится кредитной карточкой. С помощью всё той же видеосвязи можно заказать себе такси к станции следования [33].

2015-04-01

2015-04-01 2189

2189