Профилирование меридионального колеса производится исходя из опыта, накопленного при обработке и доводке насосов.

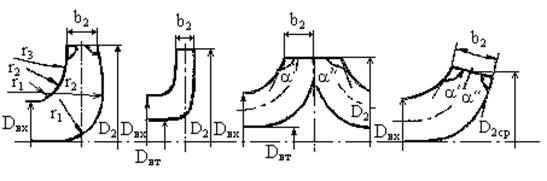

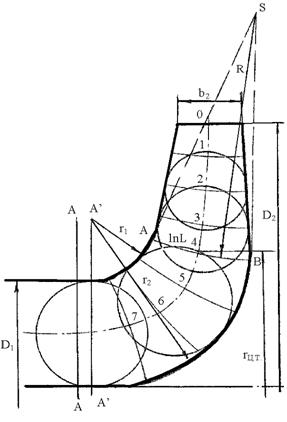

Из предварительного расчета установлены следующие основные размеры колеса: D 2, в2, D 1, D вт (рис.2.1), а также угол bл2, количество z и толщины s1 и s2 соответственно на входе и выходе.

Профилирование проточной части с построения меридионального сечения внутренних стенок колеса. Причем обе стенки могут рассматриваться в качестве граничных поверхностей тока. Тогда их образующие - контуры колеса в меридиональном сечении - будут отвечать граничным линиям тока. Очертания меридионального сечения колеса (рис.2.1) обычно выбираются с учетом следующих требований:

1. Контуры стенок должны иметь плавные очертания. Каждая из стенок образуется двумя отрезками прямых на входе и выходе, соединяемыми кривой, очерченной одним (сравнительно редко) или несколькими (2-мя, 3-мя) радиусами. Применение лекальных кривых, как правило, не допускается.

а) В колесах одностороннего всасывания (рис.2.1, а) выходные участки обоих контуров обычно симметрично наклонены по отношению к поперечной оси колеса, то есть угол aравен углу a¢. (В случае, когда форма лопасти может оказаться неблагоприятной по линейно-формовочным соображениям, зачастую угол a¢ назначают меньшим угла a. Также поступают при особых требованиях, диктуемых конструкцией колеса. При цилиндрических лопастях, если их изготовление предполагается выполнить путем фрезерования совместно с ведущим диском, стенка последнего должна быть параллельна поперечной оси колеса, что отвечает углу a¢, равному 900).

Для увеличения напора рабочие колеса многоступенчатых насосов иногда выполняют с увеличенной шириной выхода в2 при параллельных стенках (рис.2.1,б);

б) в колесах двухстороннего всасывания (рис.2.1, в) обе половины колеса, очевидно, симметричны. При построении меридионального сечения половины колеса за очертания внутренней стенки принимается плавная кривая, показанная на рис.2.1, в пунктиром;

в) в колесах диагонального типа (рис.2.1, г) выходные участки стенок обычно располагают под разными углами к меридиональной проекции выходной кромки (a>a¢).

|

Рис.2.1. Формы меридиональных сечений рабочих колес:

а - в одноступенчатых насосах; б - разновидность

колеса многоступенчатых насосов; в - сдвоенное

колесо; г - полуосевое (диагональное) колесо

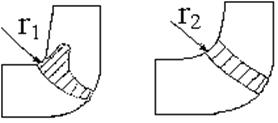

2. При выборе очертаний стенок следует избегать чрезмерного увеличения осевого размера колеса, так и излишнего его сокращения. В первом случае получится нерациональное увеличение длины и веса насоса; во втором - из-за малого радиуса r 1 (рис.2.2, а) возникает опасность отрыва потока от передней стенки.

Отрыв возможен из-за неравномерного распределения скорости при большой кривизне канала. Некоторое увеличение площади сечения канала на участке поворота приводит к увеличению радиуса кривизны внешнего очертания канала и, следовательно, к более равномерному распределению скоростей по сечению (рис.2.2, б). Это уменьшает гидравлические потери. Большее расширение канала колеса на повороте потока позволяет значительно улучшить всасывающую способность насоса, но КПД при этом падает. Ориентировкой в выборе очертаний меридионального сечения могут служить существующие рабочие колеса аналогичного типа.

|

Рис.2.2. Влияние радиуса кривизны переднего диска на поле

скоростей на входе в рабочее колесо

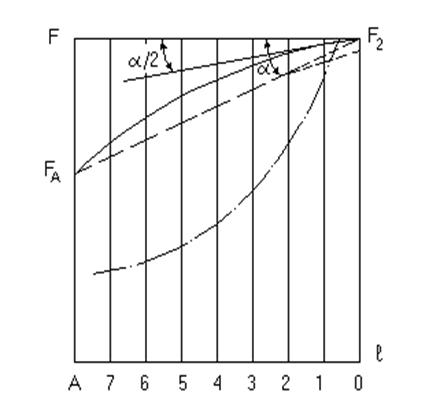

3. Площади проходных сечений должны плавно возрастать от входа к выходу. Примерный график изменения представлен на рис.2.3. Здесь по оси ординат отложены проходные площади F*i , по оси абсцисс положение соответствующих сечений на развертке средней линии канала l в меридиональном сечении (рис.2.5). Наиболее благоприятные результаты дает выпуклая кривая F=f(l), показания на рис.2.3 жирной сплошной линией и отвечающая полной проходной площади без учета стеснения лопастями. При этом зависимость F=f(l) для действительных площадей с учетом стеснения лопастями (см. пунктирную линию) будет близка к линейной.

В рабочих колесах с параллельными стенками (рис.2.1, б) кривая F=f(l) приобретает вид, представленный на рис.2.3 штрихпунктирной линией. Этот случай не охватывается вышеприведенными рекомендациями. Колеса с входной областью, расширенной для повышения кавитационных качеств, также относятся к специальным случаям - здесь не рассматриваются.

2.4.1. Методика построения меридионального сечения

Очертания стенок в меридиональном сечении находят методом последовательных приближений. При этом рекомендуется следующий порядок действий.

В начале контуры стенок намечают предварительно “на глаз” и наносят вписанных окружностей (рис.2.5). На графике (рис.2.3) по оси абсцисс откладывают развертку средней линии, отмечая точки, отвечающие входу А и выходу колеса О. В качестве входного рекомендуется принимать сечение А-А, расположенное от сечения А¢-А¢ (начала криволинейной части колеса) на расстоянии, равном 0,05 D вх.

Рис.2.3. График проходных сечений

рабочего колеса

Рис.2.3. График проходных сечений

рабочего колеса

|

Затем подсчитывают площади на входе F A и на выходе F 2 и заносят соответствующие им точки на график. Далее намечают желаемую форму кривой F=f(l), выходной участок которой рекомендуется направлять приблизительно по биссектрисе угла a (рис.2.3). На всем протяжении канала строят несколько нормалей к крайним линиям тока (с меньшими интервалами в области наибольшей кривизны канала), подсчитывают проходные площади в колесе по каждой нормали и также наносят соответствующие точки на график. При этом абсцисса каждой точки определяется местом пересечения данной нормали со средней линией.

При первой попытке закон изменения площадей обычно не совпадает с желаемым, что указывает на необходимость корректировки контуров. Следует иметь в виду, что после корректировки необходимо уточнить положение и длину средней линии, в также положение иформу нормалей. Корректировку продолжают до получения желаемой формы кривой F=f(l).

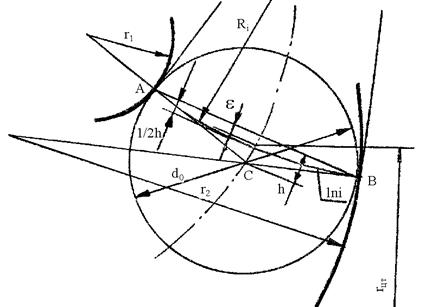

При построении нормалей нужно учитывать (см.рис.2.5), что каждая нормаль является дугой окружности радиуса R, центр ко- торой определяется точкой S пересечения касательных к линиям тока в точках А и В. Поскольку определение точки S в случае, если она лежит за пределами чертежа, оказывается эатруднительным, нормали обычно проводятся “на глаз”. При этом должно соблюдаться требование (рис.2.4), чтобы касательные АС и ВС к нормали пересекались в центре вписанной окружности диаметра d0. Середина дуги нормали должна проходить через точку, расположенную приблизительно на половине

|

высоты треугольника АВС.

Рис. 2.4. График проходных сечений рабочего колеса

Подсчет проходных площадей производится по формулам: на входе

, (2.15)

, (2.15)

на выходе

. (2.16)

. (2.16)

Промежуточные площади

, (2.17)

, (2.17)

где  - длина нормали;

- длина нормали;

r ц.т. - расстояние центра тяжести нормали от оси колеса.

Длина нормали определяется приближенным соотношением

,

,

где АВ - длина хорды, стягивающей нормаль;

d0 - диаметр вписанной окружности.

Положение центра тяжести нормали определяется величиной  , где h - высота треугольника АВС. При малой кривизне нормали ее длину можно принять равной длине хорды, а центр тяжести - лежащим на самой нормали. Однако соблюдение равенства отрезков АС и ВС, касательных к нормали (рис.2.4), является обязательным и служит признаком правильного ее проведения. Все размеры, необходимые для расчета промежуточных площадей, снимаются с чертежа. Достигаемая при этом точность зависит от масштаба, который следует выбирать таким, чтобы радиус колеса на чертеже составлял не менее 200¸250 мм.Принятый масштаб обычно сохраняют для всех последующих построений при профилировании.

, где h - высота треугольника АВС. При малой кривизне нормали ее длину можно принять равной длине хорды, а центр тяжести - лежащим на самой нормали. Однако соблюдение равенства отрезков АС и ВС, касательных к нормали (рис.2.4), является обязательным и служит признаком правильного ее проведения. Все размеры, необходимые для расчета промежуточных площадей, снимаются с чертежа. Достигаемая при этом точность зависит от масштаба, который следует выбирать таким, чтобы радиус колеса на чертеже составлял не менее 200¸250 мм.Принятый масштаб обычно сохраняют для всех последующих построений при профилировании.

|

Рис.2.5. Средняя линия и нормали в меридиональном сечении

2015-05-05

2015-05-05 4238

4238