У сетевых идеологов свое представление о роли СМИ. Термин «плюрализм» здесь не в ходу. По образному выражению Джона Перри Барлоу, «В наши дни карта СМИ совершенно не совпадает с рельефом местности». От этого заявления можно было бы отмахнуться, как от нелепого преувеличения, если бы оно не принадлежало человеку, каждое слово которого эхом разносится по всей Сети. Любопытно, что взглядам Владимира Познера оно в принципе не противоречит - это как бы его логическое развитие. А в исходных тот и другой совпадают. «Власть нигде и никогда не относится безразлично к распространению информации и влиянию на общественное мнение. Власть всегда и везде пытается управлять, манипулировать информацией и контролировать ее» - под этой мыслью телеакадемика подписался бы и «кибер-академик» Барлоу.

Вот и отлично. Спросим - а как на эти действия власти реагируют граждане? Это смотря по тому, насколько они довольны властью. Если они не довольны, они борются за свои права, стараясь думать и действовать сообща. В свою очередь, власть, если она не считается с волей граждан, стремится их дезинформировать, отвлечь и разобщить.

Мы на пороге небольшого открытия. Давно замечено: технические средства связи не всегда развиваются по воле своих отцов-изобретателей. Маркони, к примеру, не признавал идею радиовещания. И по воле рынка - не всегда: телевидение десятилетиями, с необъяснимым упорством «изобретала» целая армия инженеров, а внедрять этот образец технического несовершенства приходилось с помощью разных уловок и даже шантажа. В этой сфере техники правит бал политика. Если мы заглянем в историю, в этом у нас не останется никаких сомнений.

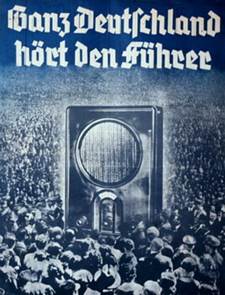

Телефон. В начале 20 века, когда кинотеатры пользовались дурной славой, а телевизор был странным устройством из дисков и шестеренок, американский дипломат и энтузиаст телефона Джон Карти писал: «Мы построим мировую телефонную систему, которая побудит народы говорить на одном языке, которая сплотит людей всего мира». Технически это означало, что «говорить на одном языке» научатся сотни телефонных компаний, между которыми в то время не было никакого взаимодействия. Как показало время, мечте о «телефонном братстве народов» не суждено было сбыться. И все же нельзя сказать, что Джон Карти и его сторонники витали в облаках. По неясной причине, нигде, за исключением США, телефон так и не стал дешевым и массовым средством связи, зато в ряде стран в домах и на площадях появился его болтливый собрат - радиоточка, орудие массовой пропаганды. Именно этим странам (СССР, Германии, Австрии, Италии) вскоре предстояло стать очагами мировой вражды и войны.

Эфирное радио. Инфраструктура эфирного радио создавалась в 1920-х годах руками большого числа энтузиастов - «радиолюбителей», в виде многосторонней приемо-передающей сети, по своей структуре напоминающей современный Интернет. Радиовещание как таковое встречалось редко - основная когорта «радиолюбителей», по всей видимости, не задумывалась о таком пустом деле, как развлечение масс. Некоторые из них надеялись, что новая технология позволит преодолеть отчуждение избирателей от политики, наладить регулярное общение граждан с властью. Надежды рухнули после того, как правительства объявили эфир государственной собственностью (запреты на любительские радиостанции на рубеже 1930-х годов). Знаменитые «Беседы у камелька» Рузвельта уже ничем не отличались от современных радиоинтервью. Активно возрождалась идея одного из изобретателей радио Ли де Фореста - использовать радио для трансляции «фонографической музыки и других форм развлечения». Вскоре в Европе возникло движение в защиту частной радиосвязи, манифестом которого стала «Радиотеория» немецкого поэта и драматурга Бертольда Брехта. Успехи его были скромными. Кино в Европе, наконец, проложило дорогу в массы, притушив споры вокруг радио, а жители СССР, США и Германии уже знакомились с новым чудом техники - телевидением.

Эфирное радио. Инфраструктура эфирного радио создавалась в 1920-х годах руками большого числа энтузиастов - «радиолюбителей», в виде многосторонней приемо-передающей сети, по своей структуре напоминающей современный Интернет. Радиовещание как таковое встречалось редко - основная когорта «радиолюбителей», по всей видимости, не задумывалась о таком пустом деле, как развлечение масс. Некоторые из них надеялись, что новая технология позволит преодолеть отчуждение избирателей от политики, наладить регулярное общение граждан с властью. Надежды рухнули после того, как правительства объявили эфир государственной собственностью (запреты на любительские радиостанции на рубеже 1930-х годов). Знаменитые «Беседы у камелька» Рузвельта уже ничем не отличались от современных радиоинтервью. Активно возрождалась идея одного из изобретателей радио Ли де Фореста - использовать радио для трансляции «фонографической музыки и других форм развлечения». Вскоре в Европе возникло движение в защиту частной радиосвязи, манифестом которого стала «Радиотеория» немецкого поэта и драматурга Бертольда Брехта. Успехи его были скромными. Кино в Европе, наконец, проложило дорогу в массы, притушив споры вокруг радио, а жители СССР, США и Германии уже знакомились с новым чудом техники - телевидением.

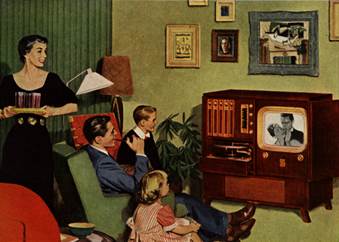

Телевидение. «Отец телевидения» Владимир Зворыкин (1888-1982) к концу жизни сообщил членам «Общества кино- и телеинженеров США», что он сильно разочарован тем, как используется его детище. Это запоздалое прозрение - не более чем грустное недоразумение на фоне ожесточенных споров, сопровождавших телевидение с самого его появления. В конце 1940-х годов ряд западных интеллектуалов, сделав вывод из истории с радио, попытались объяснить согражданам, что ТВ всерьез угрожает их свободе. Особое раздражение властей США вызвал роман Джорджа Оруэлла «1984», где телевидению отводилась главная роль в осуществлении контроля в тоталитарном обществе условного будущего. Последовавший вскоре запрет книги лишь добавил правдоподобия ее мрачному сюжету. Малоизвестный курьез: в начале 1950-х на американском рынке появились модели телевизоров с дверцами, прикрывавшими экран, дабы «всевидящее око» не подсматривало за своими владельцами. В этом был свой юмор. Страхи мало-помалу улеглись.

Несколько лет спустя ТВ подверглось новой атаке. Известнейший писатель Олдос Хаксли в книге «Ещё раз о Дивном новом мире» подробно описал практикуемые телевидением приемы массового внушения (в просторечии «промывание мозгов»). Но еще ранее, прочитав повесть Рея Бредбери «Фаренгейт, 451», граждане США осознали, в каких цепких объятиях они оказались. Постепенно критика распространилась с телевидения на все области действия массовой информации. Знаменитый лозунг американских 60-х Turn on - tune in - drop out («Включись, настройся, отсоединись») призывал уже не к бойкоту телевидения, но к недоверию ко всем делам власти. События 60-х относительно хорошо известны, напомним лишь итог: улучшив качество и увеличив разнообразие программ, телевидение сумело завоевать признание или хотя бы нейтралитет большинства; протестующее меньшинство получило аргумент в виде полицейского газа и водометов.

Между тем по свалкам американской Силиконовой долины бродили богемного вида молодые люди, копавшиеся в электронном мусоре. Теперь их называют хакерами.

Интернет. Что более всего отличает компьютерные, сетевые технологии, так это странная непредсказуемость их развития. Так, в конце 50-х годов руководство компании Ай-Би-Эм полагало, что на весь мир хватит, пожалуй, десятка компьютеров; в 80-х британское министерство образования всерьез планировало обучить каждого школьника программированию; в начале 90-х эксперты компании Майкрософт не сумели предсказать взрывной рост Интернета. И здесь пора ответить на вопрос, заданный в конце предыдущей главы: куда смотрела власть? Почему она мирилась с расползавшейся по планете информационной анархией? Отчего не задушила Интернет в колыбели, как поступила с любительским радио?

Интернет. Что более всего отличает компьютерные, сетевые технологии, так это странная непредсказуемость их развития. Так, в конце 50-х годов руководство компании Ай-Би-Эм полагало, что на весь мир хватит, пожалуй, десятка компьютеров; в 80-х британское министерство образования всерьез планировало обучить каждого школьника программированию; в начале 90-х эксперты компании Майкрософт не сумели предсказать взрывной рост Интернета. И здесь пора ответить на вопрос, заданный в конце предыдущей главы: куда смотрела власть? Почему она мирилась с расползавшейся по планете информационной анархией? Отчего не задушила Интернет в колыбели, как поступила с любительским радио?

Власть терпела Интернет потому, что он рос медленно - от первых опытов до появления глобальной сети прошло два десятка лет. Поначалу этот рост был вполне в духе послевоенной американской доктрины «Свободного потока информации» - высокого демократического принципа, на деле направленного на подрыв неугодных США режимов. Как выразился в свое время Рональд Рейган, «Тоталитарный Голиаф падет от рук Давида - микрочипа». Но каким образом власти США собирались контролировать собственных граждан? Главные надежды возлагались на коммерческое использование (читай - поглощение) сети, но, как выяснилось, не слишком обоснованно. «Невидимой руке рынка» Интернет по каким-то причинам не подчинялся. Точнее, рыночные законы в нем работали совершенно иначе.

Мы ничего не поймем, пока не вернемся в Америку 60-х, где впервые прозвучал девиз «Информация должна быть свободной». Но компьютеры, и даже политика нас до поры не интересуют. Чтобы понять загадку Интернета, нам необходимо разглядеть нечто в самой природе человека.

«Интернет - это место, это среда, состоящая из людей и миллиардов их взаимодействий. Это не просто технология, а новый способ сотрудничества, участия и заботы. Предприятия, которые признают гуманитарный аспект в Интернете, с большей вероятностью добьются успеха в искусственных мирах Электронной Эры, ибо они поймут, что все искусственное коренится в реальности, а реальность коренится в наших сердцах».

Винтон Серф, один из «отцов Интернета»

2015-05-05

2015-05-05 242

242