Кровоснабжение предплечья осуществляется лучевой и локтевой артериями (конечные ветви плечевой артерии).Венозный отток происходит через подкожные и глубокие вены.

Мышцы предплечья иннервируются ветвями локтевого, срединного и лучевого нервов. Локтевой нерв иннервирует локтевой сгибатель кисти и локтевую часть глубокого сгибателя пальцев, срединный — все остальные сгибатели кисти и пальцев и пронаторы, лучевой нерв — плечелучевую мышцу и все разгибатели. Кожу предплечья иннервируют медиальный, латеральный и задний кожные нервы предплечья.

Промежутки (борозды) между мышцами передней группы выполнены рыхлой клетчаткой. В них проходят сосуды и нервы предплечья. Лучевая борозда (sulcus radialis) лежит между плечелучевой мышцей и лучевым сгибателем кисти, где проходят лучевая артерия (a. radialis) и поверхностная ветвь лучевого нерва (ramus superficialis nervi radialis); в нижней трети предплечья артерия легко ранима. Срединная борозда (sulcus medianus) проходит между лучевым сгибателем кисти и поверхностным сгибателем пальцев: эта борозда расположена в нижней четверти предплечья и содержит дистальный конец срединного нерва (n. medianus), который лежит под фасцией предплечья и может легко повреждаться. Локтевая борозда (sulcus ulnaris) проходит между поверхностным сгибателем пальцев и локтевым сгибателем кисти, содержит локтевую артерию (a. ulnaris) и локтевой нерв (n. ulnaris). Нерв располагается на локтевой стороне артерии и сопровождает ее вплоть до кисти.

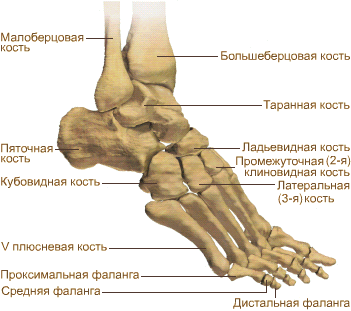

62. кости и сочленения голени и стопы, их рентгеновское изображение:

Голень

Самая крупная кость нижней части ноги - большеберцовая. Она передает массу тела на стопу. Латеральный и медиальный мыщелки ее проксимального конца сочленяются с бедренной костью в коленном суставе, а дистальный конец, сочленяясь с таранной костью, образует голеностопный сустав. Более тонкая малоберцовая кость обоими концами сочленяется с большеберцовой костью. В отличие от аналогичных костей верхних конечностей, эти соединения исключают движения, но обеспечивают стабильность. Нижние дистальные концы большеберцовой кости и малоберцовой кости вытянуты в отростки, которые называются соответственно медиальной и латеральной лодыжками. Они образуют характерные костные выступы по обе стороны в нижней части голени.

Стопа

Стопа несет на себе вес всего тела, удерживая его в равновесии и не дает упасть при ходьбе и в положении стоя. Кроме того, стопа выполняет функцию подъемного механизма, который толкает тело вверх во время движения. Каждая стопа состоит из 26 костей (на 1 кость меньше, чем кисть руки). Однако она значительно менее гибка и подвижна, чем кисть. Кости стопы более широкие и плоские, чем кости кисти. Они связаны большим количеством прочных связок, которые ограничивают движения, но усиливают роль стопы в совершении движений тела и удержании его веса. Несмотря на ограниченную подвижность. стопа может легко перемещаться как по гладкой, так и по неровной поверхности.

Как и кисть, стопа состоит из трех типов костей.

7 костей образуют предплюсну. Предплюсна сочленяется с большеберцовой и малоберцовой костями в голеностопном суставе. Самая большая кость предплюсны - пяточная - образует пятку и служит местом фиксации пяточного (ахиллова), сухожилия, завершающего мышцы задней части голени. В положении стоя пяточная и таранная кости принимают на себя весь вес тела перед тем, как перенести его вперед. К другим костям предплюсны относятся ладьевидная, кубовидная, а также медиальная, промежу- точная и латеральная клиновидные кости.

5 костей плюсны образуют подошвы стопы. Дистальными концами они сочленяются с пальцами стопы и образуют ее изгиб. I (медиальная) кость плюсны - самая большая и на нее падает большая часть массы тела. Кости предплюсны и плюсны, а также связывающие их сухожилия и связки образуют арку стопы, которая поднимает свод стопы над поверхностью. Аркообразный свод стопы амортизирует усилия, возникающие при ходьбе и беге. Сначала стопа уплощается, а затем вновь принимает выгнутую форму. Кости предплюсны и плюсны действуют и как подъемный механизм, толкающий тело вверх при ходьбе и беге.

15 фаланг пальцев стопы более короткие и менее подвижные, чем фаланги пальцев кисти. Каждый палец имеет 3 фаланги, за исключением большого пальца стопы, у которого их всего 2. Функционально пальцы стопы подчиняются предплюсне и плюсне, используются для устойчивости тела.

63. кости лицевого черепа, глазница и носовая полость:

Верхняя челюсть (maxilla) парная, участвует в образовании глазницы, полостей рта и носа, подвисочной и крылонебной ямок. Объединяясь, обе верхние челюсти вместе с носовыми костями ограничивают отверстие, ведущее в полость носа и называемое грушевидной апертурой. В самой височной кости выделяют тело и четыре отростка.

В толще тела верхней челюсти (corpus maxillae) располагается воздухоносная верхнечелюстная, или гайморова, пазуха (sinus maxillae), которая сообщается с полостью носа. В теле выделяют четыре поверхности. Глазничная поверхность (facies orbitalis) гладкая, имеет треугольную форму, направлена кверху и принимает участие в образовании нижней стенки глазницы. По глазничной поверхности проходит подглазничная борозда (sulcus infraorbitalis), продолжающаяся в подглазничный канал (canalis infraorbitalis). В канале находятся сосуды и нервы, он открывается на передней поверхности подглазничным отверстием (foramen infraorbitale). Глазничная поверхность отделяется от передней поверхности острым подглазничным краем (margo infraorbitalis). На передней поверхности (facies anterior) располагаются клыковая, или собачья, ямка (fossa canina) и подглазничное отверстие (foramen infraorbitale). На носовой поверхности (facies nasalis), которая участвует в образовании латеральной стенки полости носа, располагается расщелина верхнечелюстной пазухи (hiatus maxillaris). Кпереди от расщелины сверху вниз проходит слезная борозда (sulcus lacrimalis). Подвисочная поверхность (facies infratemporalis) выпуклая, содержит альвеолярные отверстия (foramina alveolaria), через которые к зубам направляются сосуды и нервы. В нижнем отделе подвисочной поверхности располагается верхнечелюстной бугор (tuber maxillae).

Лобный отросток (processus frontalis) поднимается вертикально вверх и соединяется с носовой частью лобной кости. Скуловой отросток (processus zigomaticus) массивный, направляется вбок и соединяется со скуловой костью. Альвеолярный отросток (processus alveolaris) идет вниз и имеет дугообразную форму. На его свободном нижнем крае находится 8 зубных альвеол (alveoli dentales), которые отделяются друг от друга межальвеолярными перегородками (septa interalveolaria), а на наружной поверхности в соответствии с расположением зубов имеются альвеолярные возвышения (juga interalveolaria).

Небный отросток (processus palatinum) располагается горизонтально и, соединяясь с одноименным отростком противоположной стороны при помощи срединного небного шва (sutura palatina mediana), образует переднюю большую часть твердого нёба.

Нижняя челюсть (mandibula) соединяется с височной костью при помощи сустава, поэтому обладает большой подвижностью. В ней выделяют тело и две ветви.

Тело нижней челюсти (corpus mandibulae) имеет форму дугообразной пластинки. Верхний край тела нижней челюсти называется альвеолярной частью (pars alveolaris) (рис. 79) и ограничивается альвеолярной дугой (arcus alveolaris), содержащей зубные альвеолы для 16 зубов. Нижний край называется основанием нижней челюсти (basis mandibulae), он достаточно массивный, округлый, с утолщенным компактным веществом кости. На его выпуклой наружной поверхности располагается подбородочный выступ (protuberantia mentalis), латеральнее которого, на уровне малых коренных зубов, находится подбородочное отверстие (foramen mentale) являющееся выходом канала нижней челюсти (canalis mandibulae). Внутренняя поверхность вогнутая, с выступающей посередине подбородочной остью (spina mentalis), под которой располагается двубрюшная ямка (fossa digastrica) — место крепления двубрюшной мышцы, а латеральнее находится место залегания подъязычной слюнной железы — подъязычная ямка (fovea sublingualis). Здесь же по диагонали проходит челюстно-подъязычная линия (linea mylohyoidea), кзади и книзу от которой располагается пологое углубление — место залегания поднижнечелюстной слюнной железы — поднижнечелюстная ямка (fovea submandibularis). Здесь же располагается челюстно-подъязычная борозда (sulcus mylohyoideus), являющаяся следом от сосудов и нерва.

Каждая ветвь нижней челюсти (r. Mandibulae) поднимается от заднего конца тела, направляясь практически вертикально вверх. Место выхода ветви из тела называется углом нижней челюсти (angulus mandibulae). Верхние концы ветвей раздваиваются, образуя вырезку нижней челюсти (incisura mandibulae). Перед вырезкой находится острый венечный отросток (processus corocoideus), а позади нее отходит мыщелковый отросток (processus condylaris). В области угла нижней челюсти на наружной поверхности находится жевательная бугристость (tuberositas masseterica), а на внутренней — крыловидная бугристость (tuberositas pterygoidea). Обе являются местом крепления одноименных мышц. Под вырезкой на внутренней поверхности ветви располагается отверстие нижней челюсти (foramen mandibulae), представляющее собой начало канала нижней челюсти. Спереди отверстие ограничено язычком нижней челюсти (lingual mandibulae). Канал залегает в толще ветвей и тела нижней челюсти, имеет дугообразную форму и содержит сосуды и нервы для зубов. Как уже говорилось выше, он оканчивается на наружной поверхности тела подбородочным отверстием.

Небная кость (os palatinum) парная. Обе части соединяются друг с другом посредством горизонтальной пластинки (lamina horizontalis), образуя таким образом задние отделы костного нёба. Латеральную стенку полости носа образует перпендикулярная пластинка (lamina perpendicularis), которая состоит из переднего глазничного отростка (processus orbitalis) и заднего клиновидного отростка (processus sphenoidalis). Отростки отделяются друг от друга клиновидно-небной вырезкой (incisura sphenopalatina).

Скуловая кость (os zygomaticum) соединяется со скуловыми отростками верхней челюсти, лобной и височной костей, тем самым принимая участие в образовании глазницы, височной ямки и скуловой дуги.

Подъязычная кость (os hyoideum) имеет форму подковы и располагается под нижней челюстью, залегая в толще мышц шеи. В ней выделяют тело подъязычной кости (corpus ossis hyoidei), пару малых рогов (cornua minora), направляющихся кверху, и пару больших рогов (cornua majora), направляющихся кзади.

Слезная кость (os lacrimale) представляет собой тонкую плоскую пластинку четырехугольной формы и образует передний отдел медиальной стенки глазницы. Вместе с лобным отростком верхней челюсти принимает участие в образовании ямки слезного мешка.

Носовая кость (os nasale), соединяясь с одноименной костью противоположной стороны, формирует спинку носа.

Нижняя носовая раковина (concha nasalis inferior) представляет собой тонкую длинную пластинку, согнутую по оси. В ней выделяют верхнечелюстной отросток (processus maxillaris), слезный отросток (processus lacrimalis) и решетчатый отросток (processus ethmoidalis). Один ее край прикрепляется к латеральной стенке полости носа, другой свободно свешивается в полость носа, разделяя средний и нижний носовые ходы.

Сошник (vomer) представляет собой тонкую пластинку четырехугольной формы. Вместе с перпендикулярной пластинкой решетчатой кости принимает участие в образовании костной перегородки полости носа.

Глазница, orbita, — парное симметричное углубление в черепе, в котором расположено глазное яблоко с его вспомогательным аппаратом.

Глазницы у человека имеют форму четырехгранных пирамид, усеченные вершины которых обращены назад, к турецкому седлу в полости черепа, а широкие основания — кпереди, к его лицевой поверхности. Оси глазничных пирамид сходятся (конвергируют) кзади и расходятся (дивергируют) кпереди. Средние размеры глазницы: глубина у взрослого человека колеблется от 4 до 5 см; ширина у входа в нее составляет около 4 см, а высота обычно не превышает 3,5—3,75 см.

Стенки глазницы образованы различными по толщине костными пластинками и отделяют глазницу:

верхняя стенка глазницы — от передней черепной ямки и лобной пазухи;

нижняя стенка глазницы — от верхнечелюстной околоносовой пазухи, sinus maxillaris (гайморовой пазухи);

медиальная стенка глазницы — от полости носа и латеральная — от височной ямки.

На внутренней стенке глазниц расположены передние и задние решетчатые отверстия, служащие для прохождения одноименных нервов, артерий и вен из глазниц в лабиринты решетчатой кости и полость носа.

В толще нижней стенки глазниц пролегает нижнеглазничная борозда, sulcus infraorbitalis, переходящая кпереди в одноименный канал, открывающийся на лицевой поверхности соответствующим отверстием, foramen infraorbitale. Этот канал служит для прохождения нижнеглазничного нерва с одноименными артерией и веной.

Вход в глазницу, aditus orbitae, ограничен костными краями и закрыт глазничной перегородкой, septum orbitale, которая разделяет область век и собственно глазницу.

64. кости суставы связки и мышцы стопы. Пассивные и активные затяжки сводов стопы.

Подтаранный сустав, art. subtalaris, образован задними суставными поверхностями таранной и пяточной костей, представляющими в общем отрезки цилиндрической поверхности. Они окружаются совершенно замкнутой суставной сумкой, подкрепленной вспомогательными связками с боков.

Пяточно-кубовидный сустав, art. calcaneocuboidea, вместе с соседним с ним art. talonavicularis описывается также под общим именем поперечного сустава предплюсны, art. tarsi transversa, или сустава Шопара (Chopart). Линия этого сустава проецируется на расстоянии 2,5—3,0 см дистальнее медиальной лодыжки и на 4,0— 4,5 см дистальнее латеральной лодыжки. Если рассматривать общую линию сустава Шопара на разрезе, то она напоминает собой поперечно положенную латинскую букву S.

Кроме связок, укрепляющих art. calcaneocuboidea и art. talonavicularis в отдельности, сустав Шопара имеет еще общую связку, практически весьма важную.Это раздвоенная связка, lig. bifurcatum, которая начинается на верхнем крае пяточной кости и затем разделяется на две части, из которых одна прикрепляется к заднелатеральному краю ладьевидной кости, а другая — к тыльной поверхности кубовидной кости. Эта короткая, но крепкая связка является ключом сустава Шопара, так как только ее перерезка приводит к широкому расхождению суставных поверхностей при операции вычленения стопы в названном суставе.

Мышцы стопы подразделяются на группу мышц тыльной поверхности стопы, к которым относятся преимущественно разгибатели, и группу мышц подошвенной поверхности стопы, состоящую из сгибателей.

Мышцы тыльной поверхности

1. Короткий разгибатель пальцев (m. extensor digitorum brevis) разгибает II—IV пальцы, оттягивая их в боковую сторону. Плоская мышца, располагающаяся на тыльной поверхности стопы, начинается от верхней и латеральной поверхности пяточной кости и прикрепляется на основании проксимальных фаланг II—IV пальцев. Сухожилие мышцы, срастаясь с сухожилием короткого разгибателя большого пальца, образует тыльный апоневроз.

2. Короткий разгибатель большого пальца стопы (m. extensor hallucis brevis) разгибает большой палец стопы. Залегает глубже предыдущей мышцы. Точка ее начала находится на верхней поверхности передней части пяточной кости, а место крепления — на основании проксимальной фаланги большого пальца.

Мышцы подошвенной поверхности

В группе мышц подошвенной поверхности выделяют медиальную группу (мышцы возвышения большого пальца), латеральную группу (мышцы возвышения мизинца) и среднюю группу (мышцы срединного возвышения).

Медиальная группа

1.Мышца, отводящая большой палец стопы (m. abductor hallucis), сгибает и отводит большой палец. Поверхностная мышца, проходящая вдоль медиального края стопы. Начинается на бугре пяточной кости, бугристости ладьевидной кости и тыльном апоневрозе, а прикрепляется к основанию проксимальной фаланги большого пальца и к его медиальной сесамовидной кости, где своим сухожилием срастается с сухожилием короткого сгибателя большого пальца стопы.

2. Короткий сгибатель большого пальца стопы (m. flexor hallucis brevis) сгибает большой палец стопы. Эта мышца частично прикрывается мышцей, отводящей большой палец стопы, имеет два брюшка и начинается на подошвенной поверхности кубовидной и клиновидной костей. Местом прикрепления медиального брюшка служит основание проксимальной фаланги большого пальца и его медиальная сесамовидная кость. Латеральное брюшко также прикрепляется к основанию проксимальной фаланги большого пальца и к латеральной сесамовидной кости.

3. Мышца, приводящая большой палец стопы (m. adductor hallucis), приводит большой палец стопы и сгибает его. Располагается на плюсневых костях и прикрывается длинным и коротким сгибателями пальцев. Имеет две головки. Поперечная головка (caput transversum) начинается от дистальных концов II—IV плюсневых костей и от подошвенной поверхности суставных капсул III—V плюснефаланговых суставов. Косая головка (caput obliquum) начинается от оснований II—III плюсневых костей и от латеральной клиновидной кости. Обе головки соединяются в общее сухожилие и прикрепляются к латеральной сесамовидной кости и основанию проксимальной фаланги большого пальца.

Латеральная группа

1.Мышца, отводящая мизинец стопы (m. abductor digiti minimi), отводит и сгибает проксимальную фалангу мизинца. Располагается под подошвенным апоневрозом (aponeurosis plantaris), на латеральном крае стопы. Начинается на подошвенной поверхности пяточной кости и от подошвенного апоневроза, а прикрепляется к латеральной стороне проксимальной фаланги мизинца и к бугристости V плюсневой кости.

2.Короткий сгибатель мизинца стопы (m. flexor digiti minimi brevis) сгибает проксимальную фалангу мизинца стопы. Частично прикрывается предыдущей мышцей. Точка его начала располагается на длинной подошвенной связке (lig. plantate longus) и основании V плюсневой кости. Место крепления — латеральная сторона основания проксимальной фаланги мизинца.

Средняя группа

1.Короткий сгибатель пальцев (m. flexor digitorum brevis) сгибает средние фаланги II—V пальцев. Начинается от подошвенного апоневроза и медиального отростка бугра пяточной кости. Брюшко мышцы переходит в четыре сухожилия, залегающие в синовиальных каналах вместе с сухожилиями длинного сгибателя пальцев. Двумя концами каждое из них прикрепляется к основаниям средних фаланг II—V пальцев.

2. Квадратная мышца подошвы (m. quadratus plantae) вместе с длинным сгибателем пальцев сгибает дистальные фаланги пальцев стопы. Эта мышца также называется добавочным сгибателем (m. flexor accessorius). Имеет форму четырехугольника и прикрывается коротким сгибателем пальцев стопы. Точка ее начала находится на нижней и медиальной поверхностях пяточной кости, а место крепления — на наружном крае сухожилия длинного сгибателя пальцев, в месте его деления на отдельные сухожилия.

3. Червеобразные мышцы (mm. Lumbricales) сгибают проксимальные фаланги II—V пальцев, одновременно разгибая их средние и дистальные фаланги. Это тонкие короткие мышцы, располагающиеся между сухожилиями длинного сгибателя пальцев и прикрывающиеся коротким сгибателем пальцев. Всего имеется четыре мышцы, каждая из которых начинается от соответствующего сухожилия длинного сгибателя пальцев. Первая мышца начинается одной головкой, а три остальные (латеральные) — двумя головками. Все мышцы прикрепляются на дорсальном апоневрозе II—V пальцев.

4. Подошвенные межкостные мышцы (mm. interossei plantares) сгибают проксимальные фаланги III—V пальцев, одновременно разгибая их средние и дистальные фаланги, кроме того, приводят эти пальцы ко II (среднему) пальцу. Это узкие короткие мышцы, залегающие в промежутках между II—III, III—IV, IV—V плюсневыми костями. Всего есть три мышцы, каждая из которых начинается от медиальных сторон III—V плюсневых костей, а прикрепляется на основаниях проксимальных фаланг III—V пальцев. Частично они переходят на тыльный апоневроз.

5. Дорсальные межкостные мышцы (mm. interossei dorsales) располагаются в межкостных промежутках с тыльной стороны. Всего мышц четыре. Первая из них тянет II палец стопы в медиальном направлении, остальные мышцы смещают III, IV, V пальцы в латеральном направлении. Кроме того, все четыре мышцы сгибают проксимальные фаланги и разгибают средние и дистальные фаланги пальцев стопы. Точка начала каждой мышцы находится на обращенных друг к другу соседних плюсневых костях и прикрепляется на основании проксимальной фаланги II—IV пальцев. При этом часть волокон вплетается в тыльный апоневроз.

------Затяжки: стопа устроена и функционнрует как упругий подвижный свод. Сводчатое строение стопы отсутствует у всех животных, включая антропоидов, и является характерным признаком для человека, обусловленным прямохождением. Такое строение возникло в связи с новыми функциональными требованиями, предъявленными к человеческой стопе: увеличение нагрузки на стопу при вертикальном положении тела, уменьшение площади опоры в сочетании с зкономией строительного материала и крепостью всей постройки.

Комплекс костей стопы, соединенных почти неподвижно при помощи тугих суставов, образует так называемую твердую основу стопы, в состав которой входит 10 костей: os naviculare, ossa cuneiformia mediale, intermedium, laterale, os cuboideum, ossa metatarsalia I, II, III, IV, V.

Из связок в укреплении свода стопы решающую роль играет lig. plantare longum - длинная подошвенная связка. Она начинается от нижней поверхности пяточной кости, тянется вперед и прикрепляется глубокими волокнами к tuberositas ossis cuboidei и поверхностными - к основанию плюсневых костей.Перекидываясь через sulcus ossis cuboidei, длинная подошвенная связка превращает эту борозду в костно-фиброзный канал, через который проходит сухожилие m. peronei longi.

В общем сводчатом строении стопы выделяют 5 продольных сводов и 1 поперечный. Продольные своды начинаются из одного пункта пяточной кости и расходятся вперед по выпуклым кверху радиусам, соответствующим 5 лучам стопы.

Важную роль в образовании 1-го (медиального) свода играет sustentaculum tali. Самым длинным и самым высоким из продольных сводов является второй. Продольные своды, в передней части соединенные в виде параболы, образуют поперечный свод стопы. Костные своды держатся формой образующих их костей, мышцами и фасциями, причем мышцы являются активными "затяжками", удерживающими своды. В частности, поперечный свод стопы поддерживается поперечными связками подошвы и косо расположенными сухожилиями m. peroneus longus, m. tibialis posterior и поперечной головкой m. аdductor hallucis.

Продольно расположенные мышцы укорачивают стопу, а косые и поперечные суживают. Такое двусторонее действие мышц-затяжек сохраняет сводчатую форму стопы, которая пружинит и обусловливает эластичность походки. При ослаблении описанного аппарата свод опускается, стопа уплощается и может приобрести неправильное строение, называемое плоской стопой. Однако пассивные факторы (кости и связки) играют в поддержании свода не меньшую, если не большую роль, чем активные (мышцы).

65. Кость как орган: Структурной единицей кости, видимой в лупу или при малом увеличении микроскопа, является остеон, т. е. система костных пластинок, концентрически расположенных вокруг центрального канала, содержащего сосуды и нервы.

Остеоны не прилегают друг к другу вплотную, а промежутки между ними заполнены интерстициальными костными пластинками. Остеоны располагаются не беспорядочно, а соответственно функциональной нагрузке на кость: в трубчатых костях параллельно длиннику кости, в губчатых - перпендикулярно вертикальной оси, в плоских костях черепа - параллельно поверхности кости и радиально.

Вместе с интерстициальными пластинками остеоны образуют основной средний слой костного вещества, покрытый изнутри (со стороны эндоста) внутренним слоем костных пластинок, а снаружи (со стороны периоста) - наружным слоем окружающих пластинок. Последний пронизан кровеносными сосудами, идущими из надкостницы в костное вещество в особых прободающих каналах. Начало этих каналов видно на мацерирован-ной кости в виде многочисленных питательных отверстий (foramina nut-rfcia). Проходящие в каналах кровеносные сосуды обеспечивают обмен веществ в кости. Из остеонов состоят более крупные элементы кости, видимые уже невооруженным глазом на распиле или на рентгенограмме, - перекладины костного вещества, или трабекулы. Из этих трабекул складывается двоякого рода костное вещество: если трабекулы лежат плотно, то получается плотное компактное вещество, substantia compacta. Если трабекулы лежат рыхло, образуя между собою костные ячейки наподобие губки, то получается губчатое, трабекулярное вещество, substantia spongiosa, trabecularis (spongia, греч. - губка).

Распределение компактного и губчатого вещества зависит от функциональных условий кости. Компактное вещество находится в тех костях и в тех частях их, которые выполняют преимущественно функцию опоры (стойки) и движения (рычаги), например в диафизах трубчатых костей.

В местах, где при большом объеме требуется сохранить легкость и вместе с тем прочность, образуется губчатое вещество, например в эпифизах трубчатых костей.

Перекладины губчатого вещества располагаются не беспорядочно, а закономерно, также соответственно функциональным условиям, в которых находится данная кость или ее часть. Поскольку кости испытывают двойное действие - давление и тягу мышц, постольку костные перекладины располагаются по линиям сил сжатия и растяжения. Соответственно разному направлению этих сил различные кости или даже части их имеют разное строение. В покровных костях свода черепа, выполняющих преимущественно функцию защиты, губчатое вещество имеет особый характер, отличающий его от остальных костей, несущих все 3 функции скелета. Это губчатое вещество называется диплоэ, diploe (двойной), так как оно состоит из неправильной формы костных ячеек, расположенных между двумя костными пластинками - наружной, lamina externa, и внутренней, lamina interna. Последнюю называют также стекловидной, lamina vftrea, так как она ломается при повреждениях черепа легче, чем наружная.

Костные ячейки содержат костный мозг - орган кроветворения и биологической защиты организма. Он участвует также в питании, развитии и росте кости. В трубчатых костях костный мозг находится также в канале этих костей, называемом поэтому костномозговой полостью, cavitas medullaris.

Таким образом, все внутренние пространства кости заполняются костным мозгом, составляющим неотъемлемую часть кости как органа.

Костный мозг бывает двух родов: красный и желтый.

Красный костный мозг, medulla ossium rubra (детали строения см. в курсе гистологии), имеет вид нежной красной массы, состоящей из ретикулярной ткани, в петлях которой находятся клеточные элементы, имеющие непосредственное отношение к кроветворению (стволовые клетки) и костеобразованию (костесозидатели - остеобласты и костеразруши-тели - остеокласты). Он пронизан нервами и кровеносными сосудами, питающими, кроме костного мозга, внутренние слои кости. Кровеносные сосуды и кровяные элементы и придают костному мозгу красный цвет.

Желтый костный мозг, medulla ossium flava, обязан своим цветом жировым клеткам, из которых он главным образом и состоит.

В периоде развития и роста организма, когда требуются большая кроветворная и костеобразующая функции, преобладает красный костный мозг (у плодов и новорожденных имеется только красный мозг). По мере роста ребенка красный мозг постепенно замещается желтым, который у взрослых полностью заполняет костномозговую полость трубчатых костей.

Снаружи кость, за исключением суставных поверхностей, покрыта надкостницей, periosteum (периост).

Надкостница - это тонкая, крепкая соединительнотканная пленка бледно-розового цвета, окружающая кость снаружи и прикрепленная к ней с помощью соединительнотканных пучков - прободающих волокон, проникающих в кость через особые канальцы. Она состоит из двух слоев: наружного волокнистого (фиброзного) и внутреннего костеобразующего (остеогенного, или камбиального). Она богата нервами и сосудами, благодаря чему участвует в питании и росте кости в толщину. Питание осуществляется за счет кровеносных сосудов, проникающих в большом числе из надкостницы в наружное компактное вещество кости через многочисленные питательные отверстия (foramina nutricia), а рост кости осуществляется за счет остеобластов, расположенных во внутреннем, прилегающем к кости слое (камбиальном). Суставные поверхности кости, свободные от надкостницы, покрывает суставной хрящ, cartilage articularis.

Таким образом, в понятие кости как органа входят костная ткань, образующая главную массу кости, а также костный мозг, надкостница, суставной хрящ и многочисленные нервы и сосуды.

66. кость, ее развитие, способы окостенения, строение, рост. Классификация костей. Влияние труда и спорта на развитие костей:

Образование любой кости происходит за счет молодых соединительнотканных клеток мезенхимного происхождения - остеобластов, которые вырабатывают межклеточное костное вещество, играющее главную опорную роль. Соответственно отмеченным 3 стадиям развития скелета кости могут развиваться на почве соединительной или хрящевой ткани, поэтому различаются следующие виды окостенения (остеогенеза).

2015-04-30

2015-04-30 764

764