Фотографический аппарат

Оптический прибор, предназначенный для получения фотографических снимков находящихся перед ним предметов, называют фотографическим аппаратом. Он состоит из светопроницаемой камеры К (рис. 3.25) с подвижной передней стенкой, в которой находится объектив О.

При фотографировании предмета АВ сначала с помощью перемещения объектива на задней стенке аппарата получают резкое изображение предмета A1B1. Затем объектив закрывается и на задней стенке фотоаппарата помещается пластинка или пленка П,покрытая светочувствительным слоем. Затем объектив открывается на определенное время, называемое выдержкой. При этом на светочувствительном слое под действием света происходит химическая реакция и возникает скрытое изображение предмета.

Рис. 3.25. Схема фотоаппарата.

После проявления и закрепления с помощью специальных составов изображение на пластинке или пленке становится видимым. На полученном изображении светлые места предметов оказываются темными, а темные — светлыми и прозрачными, поэтому такое изображение называют негативом. Для получения обыкновенного фотоснимка, который называют позитивом, на негатив накладывают светочувствительную бумагу и освещают его так, чтобы лучи попадали на бумагу сквозь негатив. Через некоторое время на бумаге возникают скрытое изображение предмета. После проявления и закрепления на ней получается уже обычная фотография предмета. С одного негатива можно получить много позитивов, т. е. фотоснимков.

Рис. 3.26. Схема фотоувеличителя

Для «засвечивания» фотобумаги обычно используют фотоувеличитель (рис. 3.26).

Микроскоп

Прибор, позволяющий получить большое увеличение при рассматривании малых предметов, называется микроскопом.

Простейший микроскоп состоит из двух собирающих линз. Очень короткофокусный объектив L1 даёт сильно увеличенное действительное изображение предмета P‘Q‘ (рис. 3.30), которое рассматривается окуляром, как лупой.

Обозначим линейное увеличение, даваемое объективом, через N1, а окуляром через N2, это значит, что

и

и  ,

,

где P‘Q‘ — увеличенное действительное изображение предмета;

PQ — размер предмета;

P»Q» — увеличенное мнимое изображение предмета;

N1 — линейное увеличение объектива;

N2 — линейное увеличение окуляра.

Перемножив эти выражения, получим

,

,

Рис. 3.30. Схема простейшего микроскопа

Отсюда видно, что увеличение микроскопа равно произведению преувеличений, даваемых объективом и окуляром в отдельности. Поэтому возможно построить инструменты, дающие очень большие увеличения — до 1000 и даже больше. В хороших микроскопах объектив и окуляр — сложные.

Окуляр обычно состоит из двух линз, объектив же гораздо сложнее. Желание получить большие увеличения заставляют употреблять короткофокусные линзы с очень большой оптической силой. Рассматриваемый объект ставится очень близко от объектива и дает широкий пучок лучей, заполняющий всю поверхность первой линзы. Таким образом, создаются очень невыгодные условия для получения резкого изображения: толстые линзы и нецентральные лучи. Поэтому для исправления всевозможных недостатков приходится прибегать к комбинациям из многих линз различных сортов стекла.

В современных микроскопах теоретический предел уже почти достигнут. Видеть в микроскоп можно и очень малые объекты, но их изображения представляются в виде маленьких пятнышек, не имеющих никакого сходства с объектом.

При рассматривании таких маленьких частиц пользуются так называемымультрамикроскопом, который представляет собой обычный микроскоп с конденсором, дающим возможность интенсивно освещать рассматриваемый объект сбоку, перпендикулярно оси микроскопа.

С помощью ультрамикроскопа удаётся обнаружить частицы, размер которых не превышает миллимикронов.

Зрительные трубы

Простейшая зрительная труба состоит из двух собирающих линз. Одна линза, обращенная к рассматриваемому предмету, называется объективом, а другая, обращенная к глазу наблюдателя — окуляром.

Ход лучей в зрительной трубе показан на рис. 3.31.

Рис. 3.31. Ход лучей в зрительной трубе

Объектив L1 дает действительное обратное и сильно уменьшенное изображение предмета P1Q1, лежащее около главного фокуса объектива. Окуляр помещают так, чтобы изображение предмета находилось в его главном фокусе. В этом положении окуляр играет роль лупы, при помощи которой рассматривается действительное изображение предмета.

Рис. 3.32. Угловое увеличение зрительной трубы

Действие трубы, так же как и лупы, сводится к увеличению угла зрения. При помощи трубы обычно рассматривают предметы, находящиеся на расстояниях, во много раз превышающих её длину. Поэтому угол зрения, под которым предмет виден без трубы, можно принять угол 2β, образованный лучами, идущими от краев предмета через оптический центр объектива.

Изображение видно под углом 2γ и лежит почти в самом фокусе F объектива и в фокусе F1 окуляра.

Рассматривая два прямоугольных треугольника с общим катетом Z‘, можем написать:

,

,

где 2γ — угол, под которым видно изображение предмета;

2β — угол зрения, под которым виден предмет невооруженным глазом;

F — фокус объектива;

F1 — фокус окуляра;

Z‘ — половина длины рассматриваемого предмета.

Углы β и γ невелики, поэтому можно с достаточным приближением заменить tgβ и tgγуглами и тогда увеличение трубы

N=

,

,

где 2γ — угол под которым видно изображение предмета;

2β — угол зрения, под которым виден предмет невооруженным глазом;

F — фокус объектива;

F1 — фокус окуляра.

Угловое увеличение трубы определяется отношением фокусного расстояния объектива к фокусному расстоянию окуляра. Чтобы получить большое увеличение, надо брать длиннофокусный объектив и короткофокусный окуляр.

Проекционные устройства

Для показа зрителям на экране увеличенного изображения рисунков, фотоснимков или чертежей применяют проекционный аппарат. Рисунок на стекле или на прозрачной пленке называют диапозитивом, а сам аппарат, предназначенный для показа таких рисунков, — диаскопом. Если аппарат предназначен для показа непрозрачных картин и чертежей, то его называют эпископом. Аппарат, предназначенный для обоих случаев, называется эпидиаскопом.

Линзу, которая создает изображение находящегося перед ней предмета, называютобъективом. Обычно объектив представляет собой оптическую систему, у которой устранены важнейшие недостатки, свойственные отдельным линзам. Чтобы изображение предмета было хорошо видно зрителям, сам предмет должен быть ярко освещен.

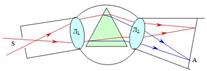

Рис. 3.33. Схема проекционного устройства

Схема устройства проекционного аппарата показана на рис.3.33.

Источник света S помещается в центре вогнутого зеркала (рефлектора) Р. свет идущий непосредственно от источника S и отраженный от рефлектора Р, попадает на конденсорК, который состоит из двух плосковыпуклых линз. Конденсор собирает эти световые лучи на объективе О, который уже направляет их на экран Э, где получается изображение диапозитива Д. Сам диапозитив помещается между главным фокусом объектива и точкой, находящейся на расстоянии 2F от объектива. Резкость изображения на экране достигается перемещением объектива, которое часто называется наводкой на фокус.

Спектральные аппараты

Для наблюдения спектров пользуются спектроскопом.

Наиболее распространенный призматический спектроскоп состоит из двух труб, между которыми помещают трехгранную призму (рис. 3.34).

Рис. 3.34. Спектроскоп

В трубе А, называемой коллиматором, имеется узкая щель, ширину которой можно регулировать поворотом винта. Перед щелью помещается источник света, спектр которого необходимо исследовать. Щель располагается в фокальной плоскости коллиматора, и поэтому световые лучи из коллиматора выходят в виде параллельного пучка. Пройдя через призму, световые лучи направляются в трубу В, через которую наблюдают спектр. Если спектроскоп предназначен для измерений, то на изображение спектра с помощью специального устройства накладывается изображение шкалы с делениями, что позволяет точно установить положение цветовых линий в спектре.

При исследовании спектра часто бывает целесообразней сфотографировать его, а затем изучать с помощью микроскопа. Прибор для фотографирования спектров называетсяспектрографом.

Схема спектрографа показана на рис. 3.35.

Рис. 3.35. Спектрограф

Спектр излучения с помощью линзы Л2 фокусируется на матовое стекло АВ, которое при фотографировании заменяют фотопластинкой.

Оптический измерительный прибор

Оптический измерительный прибор — средство измерения, в котором визирование (совмещение границ контролируемого предмета с визирной линией, перекрестием и т.п.) или определение размера осуществляется с помощью устройства с оптическим принципом действия. Различают три группы оптических измерительных приборов: приборы с оптическим принципом визирования и механическим способом отчета перемещения; приборы с оптическим способом визирования и отчета перемещения; приборы, имеющие механический контакт с измерительным прибором, с оптическим способом определения перемещения точек контакта.

Из приборов первой группы распространение получили проекторы для измерения и контроля деталей, имеющих сложный контур, небольшие размеры.

Наиболее распространенный прибор второй группы — универсальный измерительный микроскоп, в котором измеряемая деталь перемещается на продольной каретке, а головной микроскоп — на поперечной.

Приборы третьей группы применяют для сравнения измеряемых линейных величин с мерками или шкалами. Их объединяют обычно под общим названием компараторы. К этой группе приборов относятся оптиметр, оптикатор, измерительная машина, контактный интерферометр, оптический дальномер и др.

Оптические измерительные приборы также широко распространены в геодезии (нивелир, теодолит и др.).

Теодолит — геодезический инструмент для определения направлений и измерения горизонтальных и вертикальных углов при геодезических работах, топографической и маркшейдерских съемках, в строительстве и т.п.

Нивелир — геодезический инструмент для измерения превышений точек земной поверхности — нивелирования, а также для задания горизонтальных направлений при монтажных и т.п. работах.

В навигации широко распространён секстант — угломерный зеркально-отражательный инструмент для измерения высот небесных светил над горизонтом или углов между видимыми предметами с целью определения координат места наблюдателя. Важнейшая особенность секстанта — возможность совмещения в поле зрения наблюдателя одновременно двух предметов, между которыми измеряется угол, что позволяет пользоваться секстантом на самолёте и на корабле без заметного снижения точности даже во время качки.

Перспективным направлением в разработке новых типов оптических измерительных приборов является оснащение их электронными отсчитывающими устройствами, позволяющими упростить отсчет показаний и визирования, и т.п.

Телеско́п (от др.-греч. τῆλε — далеко + σκοπέω — смотрю) — прибор, предназначенный для наблюдения небесных тел[1].

В частности, под телескопом понимается оптическая телескопическая система, применяемая не обязательно для астрономических целей.

Существуют телескопы для всех диапазонов электромагнитного спектра: оптические телескопы, радиотелескопы, рентгеновские телескопы, гамма-телескопы. Кроме того, детекторы нейтрино часто называют нейтринными телескопами. Также, телескопами могут называть детекторы гравитационных волн.

Оптические телескопические системы используют в астрономии (для наблюдения за небесными светилами[1]), в оптике для различных вспомогательных целей: например, для изменения расходимости лазерного излучения[2]. Также, телескоп может использоваться в качестве зрительной трубы, для решения задач наблюдения за удалёнными объектами[3]. Самые первые чертежи простейшего линзового телескопа были обнаружены в записях Леонардо Да Винчи. Построил телескоп в 1608 Ханс Липперсхей. Также создание телескопа приписывается его современнику Захарию Янсену.

2015-05-13

2015-05-13 961

961